Warum viele Ärzte keine Cannabis-Therapie anbieten

Seit der Legalisierung von Cannabis auf Rezept ist fast ein Jahr vergangen. Doch Patienten in der Schmerz-, Krebs- oder Aidsbehandlung haben kaum davon profitiert. Denn: Die Umsetzung hapert an Ärzten und Krankenkassen. Und dafür gibt es Gründe.

"So ... Ja, das ist mein Praxisraum, hier empfange ich meine Patienten. Ich habe Stundentermine, jede Stunde kommt ein anderer Patient."

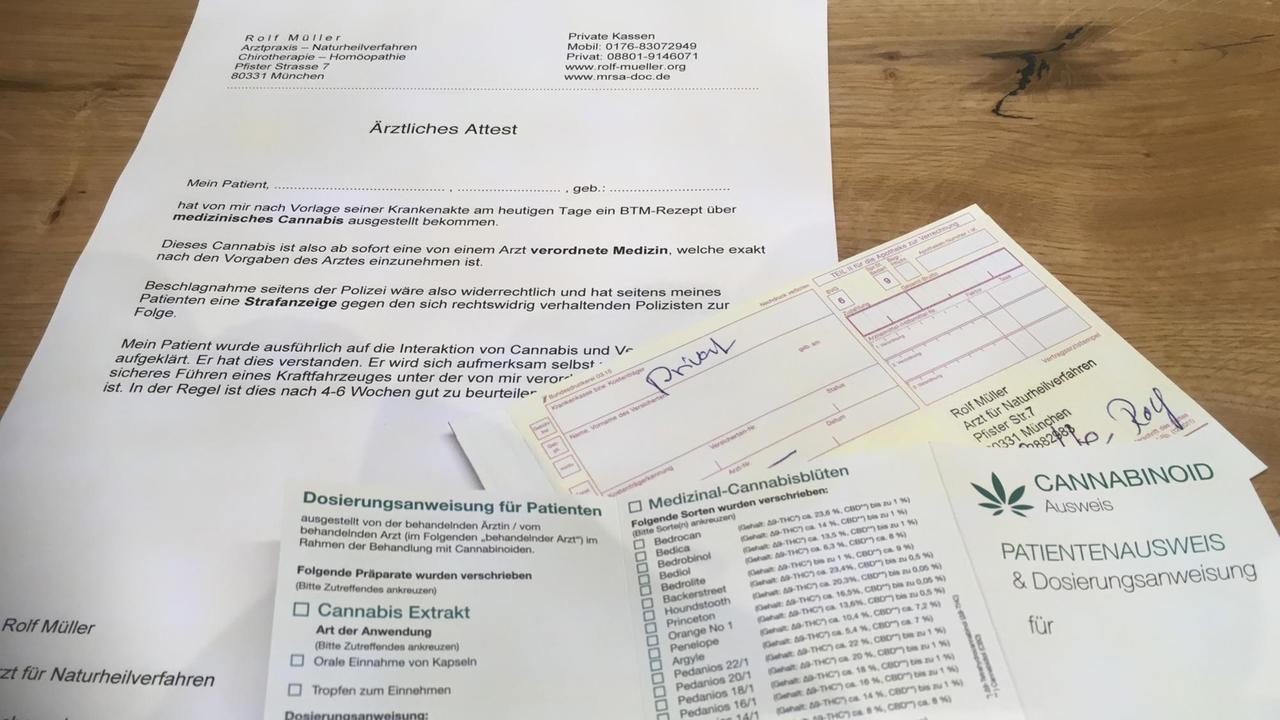

Rolf Müller sitzt in seiner Gemeinschaftspraxis gleich in der Nähe des Münchner Hofbräuhauses. Auf dem Glastisch Cannabis-Patientenausweise, der Terminkalender.

"Ein Patient, der einen Termin ausmachen möchte mit mir, muss dafür sorgen, dass medizinische Vorbefunde vorhanden sind, wo ich ersehen kann, wegen welcher Diagnose er zu mir kommt und im Grunde genommen muss er den schulmedizinischen Weg gegangen sein, ohne wirklich Heilung gefunden zu haben."

Müller gilt in Bayern als DER Cannabisarzt. Wer keine Praxis findet, die einem den Stoff verschreibt, für den ist oft der Münchner Arzt für Naturheilverfahren der letzte Ausweg. Aus ganz Deutschland kämen Patienten zu ihm, meint der 64-Jährige. Keine Kiffer, sondern Menschen, die nicht mehr weiter wissen. In seiner Praxis gilt deshalb: Ohne Krankenakte geht nichts. So schreibt es das neue Gesetz vor. Erst wenn keine anderen Medikamente mehr helfen, dürfe er Cannabis verschreiben, betont Müller.

"Das erste, was ich mache, wenn Sie kommen: Ich überprüfe die medizinischen Vorbefunde. Ich erlebe leider immer wieder einmal, einmal pro Tag, jemand kommt ohne Vorbefunde, oder ohne Vorbefunde, die das nicht ermöglichen, zum Beispiel Neurodermitis – das ist jetzt kein Grund, um ein Cannabisrezept zu bekommen. Das A und O sind die medizinischen Vorbefunde, die ich zu meinen Akten nehme als Dokumentation."

Rolf Müller sitzt in seiner Gemeinschaftspraxis gleich in der Nähe des Münchner Hofbräuhauses. Auf dem Glastisch Cannabis-Patientenausweise, der Terminkalender.

"Ein Patient, der einen Termin ausmachen möchte mit mir, muss dafür sorgen, dass medizinische Vorbefunde vorhanden sind, wo ich ersehen kann, wegen welcher Diagnose er zu mir kommt und im Grunde genommen muss er den schulmedizinischen Weg gegangen sein, ohne wirklich Heilung gefunden zu haben."

Müller gilt in Bayern als DER Cannabisarzt. Wer keine Praxis findet, die einem den Stoff verschreibt, für den ist oft der Münchner Arzt für Naturheilverfahren der letzte Ausweg. Aus ganz Deutschland kämen Patienten zu ihm, meint der 64-Jährige. Keine Kiffer, sondern Menschen, die nicht mehr weiter wissen. In seiner Praxis gilt deshalb: Ohne Krankenakte geht nichts. So schreibt es das neue Gesetz vor. Erst wenn keine anderen Medikamente mehr helfen, dürfe er Cannabis verschreiben, betont Müller.

"Das erste, was ich mache, wenn Sie kommen: Ich überprüfe die medizinischen Vorbefunde. Ich erlebe leider immer wieder einmal, einmal pro Tag, jemand kommt ohne Vorbefunde, oder ohne Vorbefunde, die das nicht ermöglichen, zum Beispiel Neurodermitis – das ist jetzt kein Grund, um ein Cannabisrezept zu bekommen. Das A und O sind die medizinischen Vorbefunde, die ich zu meinen Akten nehme als Dokumentation."

Verordnet Cannabisblüten: Rolf Müller (rechts). Ohne Anwalt Danny Herbert Arvaneh geht nichts. © Deutschlandradio / Susanne Lettenbauer

Kassen übernehmen die Kosten nur selten

Seit Mai verschreibt Müller Cannabis auf Privatrezept. Die Behandlung, die Beratung, alles müssten die Patienten selbst übernehmen. Die Krankenkassen würden die Kosten fast nie übernehmen. Die Barmer Ersatzkasse hatte kürzlich mitgeteilt, dass sie im vergangenen Jahr von März bis November fast zwei Drittel der Anträge bewilligt habe – das könne er nicht nachvollziehen.

"Das Problem hat einen Namen und der Name lautet Regress. Das heißt, ein Kassenarzt, der einem Patienten ein medizinisches Cannabisrezept ausstellt, verursacht höhere Kosten als der Kassenarzt nebenan. Das Gemeine an der Sache ist, dass die Kassen dann nach zwei bis drei Jahren auf ihn zukommen könnten und sagen: Du hast mehr Medikamentenkosten verursacht als die vergleichbaren Kollegen Deiner Stadt, wir wollen jetzt Geld von Dir zurück. Nach zwei bis drei Jahren kommt was zusammen, das kann schnell mal 500.000 Euro aus der Privatschatulle des Arztes sein und das bedeutet Bankrott."

Auf seiner Webseite informiert Müller deshalb über alle Fragen vorab. So hofft er, reine Freizeitkiffer fernzuhalten. Sein Image bei Ärztekollegen hat er trotzdem weg: Junkiearzt.

"Die Antwort ist ganz einfach: Es gibt einfach keine Zusammenarbeit, denn kein Kollege schickt mir einen Patienten von ihm, sondern meine Patienten müssen sich selbst darum kümmern, dass sie ihre Befunde von diesen früheren Kollegen mitbekommen, aber eine Zusammenarbeit gibt es nicht, da trennen uns Welten."

"Das Problem hat einen Namen und der Name lautet Regress. Das heißt, ein Kassenarzt, der einem Patienten ein medizinisches Cannabisrezept ausstellt, verursacht höhere Kosten als der Kassenarzt nebenan. Das Gemeine an der Sache ist, dass die Kassen dann nach zwei bis drei Jahren auf ihn zukommen könnten und sagen: Du hast mehr Medikamentenkosten verursacht als die vergleichbaren Kollegen Deiner Stadt, wir wollen jetzt Geld von Dir zurück. Nach zwei bis drei Jahren kommt was zusammen, das kann schnell mal 500.000 Euro aus der Privatschatulle des Arztes sein und das bedeutet Bankrott."

Auf seiner Webseite informiert Müller deshalb über alle Fragen vorab. So hofft er, reine Freizeitkiffer fernzuhalten. Sein Image bei Ärztekollegen hat er trotzdem weg: Junkiearzt.

"Die Antwort ist ganz einfach: Es gibt einfach keine Zusammenarbeit, denn kein Kollege schickt mir einen Patienten von ihm, sondern meine Patienten müssen sich selbst darum kümmern, dass sie ihre Befunde von diesen früheren Kollegen mitbekommen, aber eine Zusammenarbeit gibt es nicht, da trennen uns Welten."

In dieser eigentlich gar nicht anderen Welt betreut Schulmediziner Oliver Pogarell seine Patienten in der Münchner Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie: Die Gesetzesänderung befürwortet er, sagt der Universitätsprofessor.

"Wir wissen, dass viele Patienten auf die gängigen Verfahren nicht ansprechen, und dass wir da jetzt eine gesetzliche Grundlage haben, auch die pflanzlichen Produkte einzusetzen, das halte ich für vorteilhaft."

"Wir wissen, dass viele Patienten auf die gängigen Verfahren nicht ansprechen, und dass wir da jetzt eine gesetzliche Grundlage haben, auch die pflanzlichen Produkte einzusetzen, das halte ich für vorteilhaft."

Oft wirkungsvoller als synthetische Medikamente

In seiner Ambulanz setze man Cannabisblüten immer öfter ein, wenn auch nur im einstelligen Prozentbereich, sagt der Professor und Leiter der Substitutionsambulanz. Dass er Patienten mit Cannabis therapiert, hat seinem Ruf bisher nicht geschadet. Gemeinsam mit der Bayerischen Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen fordert er seit Monaten mehr wissenschaftliche Forschungen. Cannabinoide in Blütenform seien bei Tourette- und Schmerzpatienten durchaus wirkungsvoller als synthetische Medikamente wie Dronabinol, Sativex oder Marinol. Was er und seine Kollegen als absolut abschreckend ansehen, seien die Ansprüche der Krankenkassen, so der geschäftsführende Oberarzt.

"Das fängt ja schon an, wenn wir ein Betäubungsmittelrezept ausstellen müssen. Das muss man zunächst einmal beantragen und sich zusenden lassen von der Bundesopiumstelle. Dann setzt das Ausfüllen eines Betäubungsmittelrezeptes andere Anforderungen als ein herkömmliches Rezept: Man muss es dokumentieren, man muss es archivieren. Und dann müssen wir darlegen, warum wir meinen, warum bei diesem Patienten Cannabinoide wirken könnten."

Ärzte, die Cannabis verschreiben, könne man darum in Bayern an einer Hand abzählen. Genaue Zahlen liegen selbst der Bayerischen Landesärztekammer nicht vor. Ein Schmerzpatient, der lieber anonym bleiben will, versorgt sich deshalb weiterhin notgedrungen auf dem Schwarzmarkt:

"Also ich habe mehrere Ärzte kontaktiert. Mein Hausarzt hat gesagt, nein, macht er nicht. Er hat sich generell mit BTM schon mal in die Nesseln gesetzt, also macht er nicht. Mein HNO-Arzt hat gesagt, klar macht er, aber als er gesehen hat, welche Auflagen er hat, hat er gesagt, nein, macht er nicht ... Es war so, dass es bis Mitte Oktober keine Abrechnungsnummern gegeben hat und da sagen die Ärzte, warum soll ich das machen."

"Das fängt ja schon an, wenn wir ein Betäubungsmittelrezept ausstellen müssen. Das muss man zunächst einmal beantragen und sich zusenden lassen von der Bundesopiumstelle. Dann setzt das Ausfüllen eines Betäubungsmittelrezeptes andere Anforderungen als ein herkömmliches Rezept: Man muss es dokumentieren, man muss es archivieren. Und dann müssen wir darlegen, warum wir meinen, warum bei diesem Patienten Cannabinoide wirken könnten."

Ärzte, die Cannabis verschreiben, könne man darum in Bayern an einer Hand abzählen. Genaue Zahlen liegen selbst der Bayerischen Landesärztekammer nicht vor. Ein Schmerzpatient, der lieber anonym bleiben will, versorgt sich deshalb weiterhin notgedrungen auf dem Schwarzmarkt:

"Also ich habe mehrere Ärzte kontaktiert. Mein Hausarzt hat gesagt, nein, macht er nicht. Er hat sich generell mit BTM schon mal in die Nesseln gesetzt, also macht er nicht. Mein HNO-Arzt hat gesagt, klar macht er, aber als er gesehen hat, welche Auflagen er hat, hat er gesagt, nein, macht er nicht ... Es war so, dass es bis Mitte Oktober keine Abrechnungsnummern gegeben hat und da sagen die Ärzte, warum soll ich das machen."

Arztattest, Cannabisrezept und Patientenausweis der Praxis Müller© Deutschlandradio / Susanne Lettenbauer

Auch die Polizei fühlt sich allein gelassen

Ähnlich wie die Ärzte und Patienten fühlt sich auch die Münchner Polizei vom Gesetzgeber allein gelassen. Zwar sei der Besitz von Haschtütchen legal, sobald den Beamten ein Cannabis-Rezept vorgelegt werde, sagt Münchens Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Doch immer wieder komme es im Straßenverkehr zu massivem Ärger.

"Da ist es für uns, um es auf den Punkt zu bringen, völlig irrelevant, ob er Medizinalhanfpatient ist oder nicht. In dem Moment, wo er Ausfallerscheinungen hat, ist er im Prinzip dem Sanktionskatalog nach dem Straßenverkehrsgesetz zu unterziehen."

Es gäbe keine Unterschiede zu anderen eingenommenen Psychopharmaka, betont da Gloria Martins. Nur sei das bei der BTM-Gesetzesänderung nicht festgeschrieben worden.

"In dem Moment, wo sich ein solcher Patient in ein Auto setzt, ist es tatsächlich der Restbevölkerung sehr schwer transparent zu machen, warum hier jemand berauscht ein Fahrzeug fahren darf, folgenfrei, nur weil er in diesem Moment keine Ausfallerscheinungen zeigt, ein anderer jedoch nicht, obwohl er mindestens genau das gleiche Handeln zeigt, wie jemand, den ich ohne Rezept genau ahnden würde."

Die Polizei gehe deshalb – ähnlich wie skeptische Ärzte – lieber auf Nummer sicher und verbietet Cannabispatienten das Autofahren. Die Gefahr für seine Beamten sei nicht hinnehmbar, sich in dieser Grauzone strafbar zu machen. Eine Nachbesserung hält er für absolut notwendig.

"Da ist es für uns, um es auf den Punkt zu bringen, völlig irrelevant, ob er Medizinalhanfpatient ist oder nicht. In dem Moment, wo er Ausfallerscheinungen hat, ist er im Prinzip dem Sanktionskatalog nach dem Straßenverkehrsgesetz zu unterziehen."

Es gäbe keine Unterschiede zu anderen eingenommenen Psychopharmaka, betont da Gloria Martins. Nur sei das bei der BTM-Gesetzesänderung nicht festgeschrieben worden.

"In dem Moment, wo sich ein solcher Patient in ein Auto setzt, ist es tatsächlich der Restbevölkerung sehr schwer transparent zu machen, warum hier jemand berauscht ein Fahrzeug fahren darf, folgenfrei, nur weil er in diesem Moment keine Ausfallerscheinungen zeigt, ein anderer jedoch nicht, obwohl er mindestens genau das gleiche Handeln zeigt, wie jemand, den ich ohne Rezept genau ahnden würde."

Die Polizei gehe deshalb – ähnlich wie skeptische Ärzte – lieber auf Nummer sicher und verbietet Cannabispatienten das Autofahren. Die Gefahr für seine Beamten sei nicht hinnehmbar, sich in dieser Grauzone strafbar zu machen. Eine Nachbesserung hält er für absolut notwendig.