Wirr, chaotisch – und unwiderstehlich

Mit "Ein schwaches Herz" verabschiedet sich Intendant und Regisseur Frank Castorf endgültig von der Berliner Volksbühne. Am Ende des Premierenabends steht ein ebenso schlichtes wie schönes Schlusswort für ein langes Kapitel deutschsprachiger Theatergeschichte.

Eigentlich sollte der große, achtstündige "Faust" Frank Castorfs Abschied als Intendant und Regisseur der Berliner Volksbühne sein, doch bei dessen Premiere im März sickerte bereits durch: Eine ganz kleine Inszenierung soll es noch geben. Nun hat auch sie Premiere gefeiert, und es stimmt, gerade mal halb so lang fällt sie aus, kommt aber immerhin noch auf vier Stunden Laufzeit.

Offenbar konnte Castorf doch nicht widerstehen, schließlich hat er Stoffe seines Lieblingsautors gewählt. Dostojewskijs "Ein schwaches Herz" und "Bobok", zusätzlich noch angereichert mit "Iwan Wassiljewitsch wechselt den Beruf", einer ziemlich wilden Boulevardkomödie von Michail Bulgakow über die Ehekrise eines zeitreisenden Wissenschaftlers.

Und so werden hier Türen auf- und zugeschlagen, und das Ensemble hetzt über Tische und Bänke – allesamt aufgestellt in der Mittelachse der Volksbühne – ein schmales Band aus Sitz- und Schlaf- und Spielgelegenheiten, das einmal durch den ganzen Bühnen- und Publikumsraum führt. Ein aufgebrochenes Castorfhaus, in dem die letzten alten Möbel zur Betrachtung ausgestellt werden, bevor endgültig alles vorbei ist.

Hier sprechen, missmutig und klatschsüchtig, die Toten aus ihren Gräbern, und hier wird die Geschichte des jungen Schreibers Wassja Schumkoff erzählt, der aus Verliebtheit seine Arbeit vernachlässigt und aus schlechtem Gewissen in den Wahnsinn abrutscht.

Märtyrer des Leistungsdrucks

Georg Friedrich verkörpert meisterhaft diesen Märtyrer des Leistungsdrucks mit österreichischem Akzent und stoisch zitternder Lippe, ein jämmerliches Häuflein Elend, das aufrecht bleiben will und einem das (schwache) Herz brechen kann. Sein ganzes Wesen eine Antithese gegen die Effizienz, gegen alle kalte Perfektion. So wie diese letzte Castorf-Inszenierung auch, in der alles in Schwung ist, aber vieles wirr und chaotisch und gerade deshalb bisweilen unwiderstehlich wirkt.

Nicht zuletzt, weil der grandiose Daniel Zillmann kurzfristig für einen Kollegen einspringen und den Premierenabend mit einer emsigen Souffleuse an seiner Seite durchstehen muss.

Überhaupt hat hier alles zum Abschluss noch einmal großartige, halsbrecherische Leichtigkeit, und Castorf schärft noch einmal allen ein, dass er für ein Theater der Leidenschaft und des furiosen Ausbruchs steht, der literarischen Großtexte und des schrillen Klamauks, aber eben auch der tiefen, ausgefeilten Verzweiflung. Diese letzte Arbeit am alten Haus ist noch einmal provozierend unmodern, ein Experimentierfeld, eine unsortierte Materialsammlung, ein Schauspielfest und eine beispiellose Nervensägerei.

Noch einmal darf Jeanne Balibar endlose Texte aufsagen (die man bisweilen kaum versteht), mit den Augen rollen, sich in Unterwäsche räkeln, lasziv rauchen und hemmungslos rumalbern. Und zum Glück ist auch Kathrin Angerer diesmal mit von der Partie (wurde sie doch im Faust schwer vermisst), verdreht dem Publikum noch einmal den Kopf, mit Würde und Witz, mit feinem Nölen und echten Tränen.

Ein schöneres Schlusswort

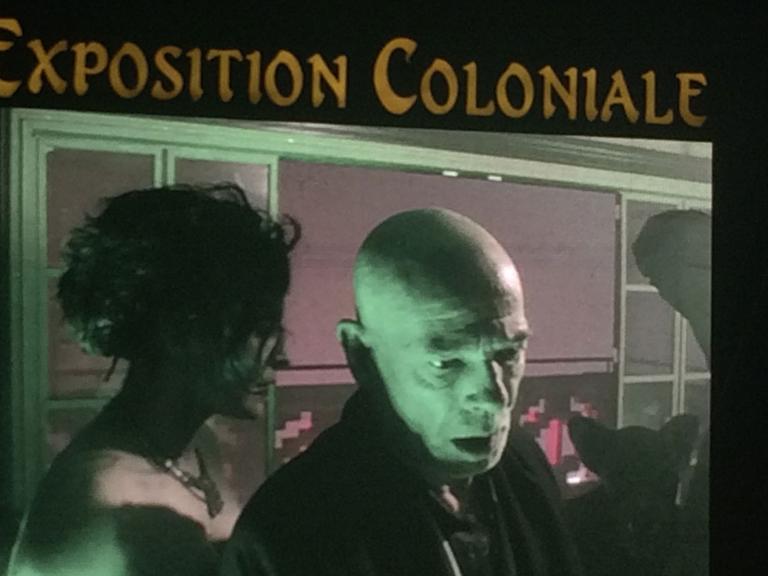

Georg Friedrich stakst am Ende als wahnsinniger Schreiber durch eine Art russischen Stummfilm. Direkt vor dem Theater holt man ihn ab, vor Bert Neumanns laufendem Rad, und wir sehen die Volksbühne im Hintergrund immer kleiner werden, während er ins Irrenhaus gebracht wird.

Ein letztes Castorf-Selbstporträt? Vielleicht will er tatsächlich sagen, dass für ihn, den großen Theater-Wahnsinnigen, hier nun kein Platz mehr ist. Aber dann geht das Licht noch einmal an, und Kathrin Angerer sagt mit herrlicher Beiläufigkeit und ungeheuer ungerührt: "Tja, dann mach ich uns mal einen Tee."

Es ist ein schlichtes und umso schöneres Schlusswort für dieses lange Kapitel deutschsprachiger Theatergeschichte, das man nach frenetischem Applaus gerührt, betrübt und doch ziemlich betört verlässt.