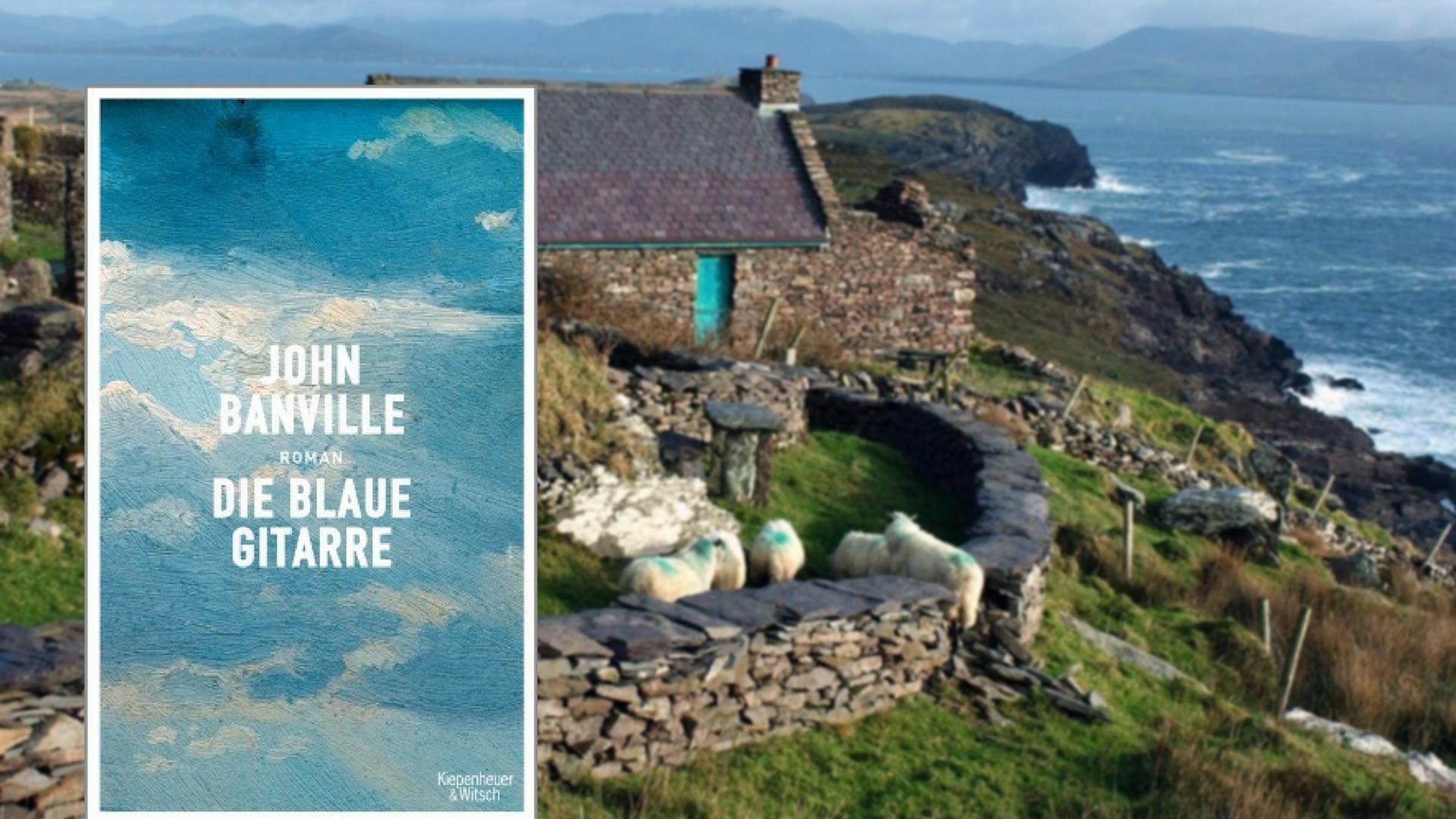

John Banville: Die blaue Gitarre

Aus dem Englischen von Christa Schuenke

Verlag Kiepenheuer&Witsch, Köln

350 Seiten, 22 Euro

Der verkrachte Künstler

Der Maler Oliver Orme hadert mit seiner Kunst. Seine innere Leere und Richtungslosigkeit treiben ihn in eine Affäre mit der Frau seines Freundes. – Auch wenn John Banville in "Die blaue Gitarre" einzelne Milieustudien gelingen, ein großer Wurf ist nicht.

In seinem neuen Roman "Die blaue Gitarre" umkreist der Ire John Banville - wie in seinem bisher berühmtesten Buch "Die See" – Atmosphäre und Charaktere an der rauen irischen Küste. Der Ansatz ist dieses Mal jedoch ein bisschen anders. Im Mittelpunkt steht der verkrachte Künstler Oliver Orme, dessen Monolog wir das ganze Buch hindurch verfolgen dürfen. Ein Risiko, das der Autor eingeht. Denn dieser Oliver ist keineswegs sympathisch. Er beschreibt sich selbst als klein und dick, rötlich-blässlich sind seine Haut und sein Haar, und seit er nach einer rauschhaften Schaffenszeit in der Camargue nach Irland zurückgekehrt ist, klappt es nicht mehr mit seiner Malerei. Das angefangene Gemälde "Die blaue Gitarre" hängt wie eine Mahnung in seinem ziemlich heruntergekommenen Atelier.

Auf der Suche - aber wonach?

Auf dem Jahresfest der lokalen Uhrmacherinnung verguckt sich Oliver plötzlich in Polly, die Frau seines Freundes Marcus. Marcus ist Uhrmacher und ein richtiger Kumpeltyp. Egal, auf recht krude Weise nun verliebt sich Oliver in die Frau seines besten Freundes.

Warum, ist nicht ganz klar. Denn Polly wird nicht unbedingt als Schönheit beschrieben, eher als ein bisschen pummelig und unscheinbar. Dagegen ist Gloria, Olivers Ehefrau aus bürgerlichem Haus, fast ein Model-Typ. Scheinbar steht sie über den Dingen, bleibt aber das ganze Buch über seltsam blass und konturlos. Dass Oliver Polly zum Seitensprung und zu einer monatelangen Affäre bewegt, ist offenkundig Ausdruck seiner inneren Leere und Richtungslosigkeit. Natürlich kommt es gegen Ende zu Zuspitzungen und zu einem haarsträubenden Countdown.

Warum, ist nicht ganz klar. Denn Polly wird nicht unbedingt als Schönheit beschrieben, eher als ein bisschen pummelig und unscheinbar. Dagegen ist Gloria, Olivers Ehefrau aus bürgerlichem Haus, fast ein Model-Typ. Scheinbar steht sie über den Dingen, bleibt aber das ganze Buch über seltsam blass und konturlos. Dass Oliver Polly zum Seitensprung und zu einer monatelangen Affäre bewegt, ist offenkundig Ausdruck seiner inneren Leere und Richtungslosigkeit. Natürlich kommt es gegen Ende zu Zuspitzungen und zu einem haarsträubenden Countdown.

Flucht in Anspielungen

Was John Banville sehr gut gelingt, sind einzelne Milieustudien. Sie ragen aus Olivers selbstverliebt-trunkenem Monolog heraus, der stark mit den Effekten mündlicher Rede wie am Kneipentisch arbeitet. Pollys Eltern auf einem vormals reichen Gutshof sind furios beschrieben: Die demente Mutter und der unbeirrbar an allen Riten ländlich-aristokratischer Lebensform festhaltende Vater bilden das Personal einer grotesk überzeichnete Milieustudie. Und auch, dass der Uhrmacher-Freund Marcus unangekündigt und verzweifelt in Olivers Atelier auftaucht, kurz nachdem der Künstler sich auf der Couch mit Marcus‘ Frau Polly vergnügt hat, ist fiebrig-aberwitzig geschildert.

Das Problem des Romans aber liegt in der Grundkonstruktion: Was an der Künstlerfigur Olivers interessant sein soll, erschließt sich dem Leser nicht. Zu schnöde, apathisch, lustlos wirkt er, ohne irgendeinen Anflug von künstlerischen Konflikten oder psychischen Differenzierungen. Dem Autor muss das im Lauf des Schreibens bewusst geworden sein. Der Roman flüchtet wohl deshalb in viele Anspielungen auf andere Werke, ohne erkennen zu lassen, was die Kunst Olivers selbst eigentlich ausmachen könnte.