Warum die Aufklärung stockt

Plünderungen, Brandstiftungen, Angriffe auf die Polizei - wie konnte es zu den Ausschreitungen kommen und welche Fehler haben die Behörden gemacht? Ein Sonderausschuss soll diese Fragen klären - und kämpft mit fehlenden Kompetenzen, geschwärzten Passagen und geheimen Akten.

Kurz vor Weihnachten saßen sie wieder zusammen: die 19 Mitglieder des "Sonderausschusses Gewalttätige Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg". Unter der haushohen, goldverzierten Holzdecke im weiten Kaisersaal des Hamburger Rathauses wirken die Abgeordneten fast verloren. Und zufrieden mit der Arbeit des Ausschusses ist - mit Ausnahme der roten und grünen Senatsmitglieder – kaum einer. Dennis Gladiator von der CDU:

"Uns fehlt der klare Aufklärungswillen des Senats. Wir haben das in der Befragung des Bürgermeisters erlebt, der das zu einer ‚Olaf-Scholz-Show‘ gemacht hat, der sich selbst darstellen wollte, ohne auf Fragen einzugehen, ohne wirklich Sachverhaltsaufklärung zu betreiben."

Aufklären soll der Ausschuss, wie es zu den Krawallen, den massiven Attacken gegen die Polizei, zu den Plünderungen und Brandstiftungen während des G20-Gipfels kommen konnte. Aber auch, welche Fehler der Senat, welche die Polizei gemacht hat. War das Eskalationsprinzip vieler Polizeiaktionen noch verhältnismäßig? Wie erklärt sich, dass die Einsatzleitung über drei Stunden brauchte, um die außer Kontrolle geratenen Krawalle im Schulterblatt zu beenden? Trotz der Lebensgefahren für die Anwohner der Straße. Die Linkenpolitikerin Christiane Schneider:

"Das Problem ist, dass dieser Ausschuss ein eigenartiges Format hat. Wir haben heute wieder sehr lange Vorträge gehört. Wir haben jetzt relativ wenige Gelegenheiten, die Auskunftspersonen direkt hart zu befragen. Das rückt in den Hintergrund. Ich glaube, dass wir schon einiges neu erfahren, dass wir auch aus den Akten Sachen erfahren, die wir nachfragen können. Aber das wir uns sehr, sehr schwertun in diesem Ausschuss, Fragen zu stellen, die die Behörden festnageln."

Mangelnder Wille zur Kooperation?

Dazu komme, dass aus vielen Akten, die Polizei, Innenbehörde und Senatskanzlei den Ausschussmitgliedern zuliefern, ganze Kapitel entnommen und etliche Passagen geschwärzt wurden. Andere Akten unterliegen vollständig der Geheimhaltung. Aus ihnen darf in den öffentlichen Sitzungen des Sonderausschusses nicht zitiert werden. Sortiert, gesiebt und geliefert wird das Material von der Institution, um deren Handeln sich ein Teil der Ausschussarbeit dreht: von der Hamburger Polizei. Nach heftiger Kritik räumte Polizeisprecher Timo Zill im Oktober ein: bei den ersten Aktenlieferungen seien die dafür zuständigen 200 Polizisten allzu rigoros vorgegangen und hätten zu viele Texte unkenntlich gemacht. Aber die Fehler würden behoben:

"Wir sind sehr transparent und sehr vertrauensvoll im Umgang mit dem Sonderausschuss. Das heißt, wir werden jetzt nochmal alle Aktenordner tatsächlich nochmals einer Prüfung unterziehen: Sind die Daten, die wir geschwärzt haben, unterliegen sie tatsächlich diesen hohen Anforderungen einer Staatswohlgefährdung beispielsweise? Dieser Aufwand und diese Mühe machen wir jetzt gerne nochmal, um deutlich zu machen: Die Polizei Hamburg möchte gar nichts verstecken, sondern, wenn wir etwas schwärzen, dann hat es tatsächlich eine gesetzliche Grundlage, aus nachvollziehbaren Gründen und hier reichen wir auch dem Sonderausschuss die Hand. Hier soll es keine Versagungsgründe an einer Aufklärung geben seitens der Polizei."

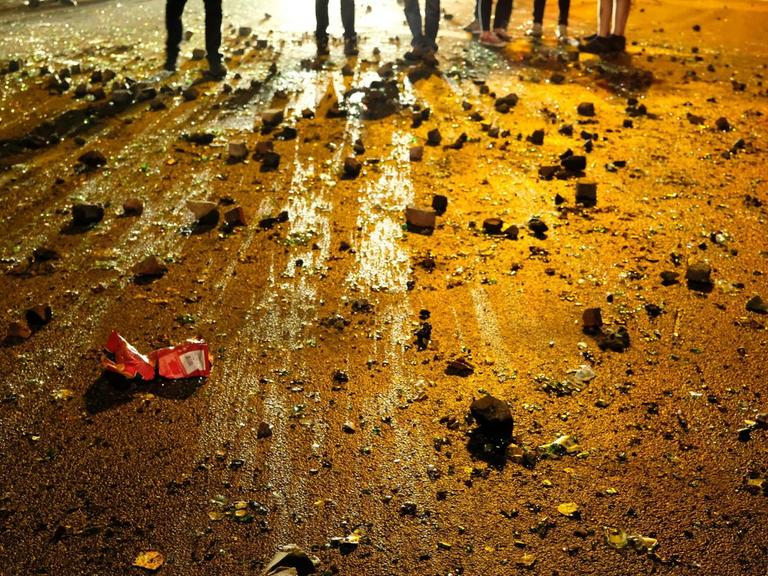

Nach dem G20-Gipfel bietet sich in Hamburgs Straßen ein Bild der Verwüstung.© picture alliance / dpa / Axel Heimken

Für die Ausschussmitglieder bleibt das Problem: Niemand außer der Polizei weiß, was sich hinter den von ihr geschwärzten Passagen für Informationen verbergen. Niemand außer der Polizei kann nachprüfen, ob bei einer Verbreitung dieser Informationen tatsächlich das Staatswohl gefährdet wäre. Und andererseits ist die Masse an Material kaum überschaubar: Allein das Aktenverzeichnis ist 12.000 Seiten stark. Nach wie vor offen sei die Frage, warum Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz nach der Anfrage der Bundeskanzlerin ohne intensive Prüfung der Sicherheitslage so schnell "Grünes Licht" für den Gipfel gegeben hat, so Dennis Gladiator von der CDU:

"Der Senat muss sagen, wie er zu seinen Einschätzungen kam, dass es überhaupt nicht vorhersehbar war. Der Bürgermeister behauptet das bis heute. Warum wurden die ganzen Gefahren negiert? Wir haben das ja mehrfach deutlich gemacht, dass der Senat gesagt hat: ‚Das passiert alles nicht!‘ Da seien keine Gefahren. Und da müssen wir endlich an die Aufklärung kommen. Und das ist unser Hauptziel, das wir hier auch in den nächsten Monaten verfolgen werden."

Geladene Vertreter sagen einfach ab

Nicht nur geschwärzte Akten und gewiefte, rhetorisch begabte Politiker machen den Wahrheitssuchern im Sonderausschuss zu schaffen, sondern auch seine, im Gegensatz zu einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, begrenzten Möglichkeiten. Das erklärt der Hamburger Strafverteidiger Gerhart Strate:

"Entscheidend ist, dass ein solcher Ausschuss auch die Kompetenz haben muss, Zeugen zu laden und sie dann auch unter die strikten Regelungen der Strafprozessordnung stellen kann. Das heißt, sie haben auch kein Zeugnisverweigerungsrecht – es sei denn, sie sind selber Beschuldigte oder potenziell Beschuldigte. All das ist ja im Moment nicht der Fall."

Kurz vor der letzten Sitzung, vor der Weihnachtspause sagten denn auch die geladenen Vertreter von Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundespresseamt einfach ab und vertrösteten die Ausschussmitglieder auf die nächste Sitzung. Ob und wer dann nach Hamburg kommt, um ihnen Rede und Antwort zu stehen, ist offen.

Im Sonderausschuss wird die politische Aufarbeitung - so gut es geht – vorangetrieben, andere sagen: "auf die Sandspur gesetzt" und "ausgebremst". Währenddessen entfaltet die Hamburger Polizei einen beispiellosen Ermittlungseifer. Dazu hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz schon im Juli, noch unter dem Eindruck der Ausschreitungen, öffentlich aufgefordert:

"All diejenigen, derer wir habhaft werden konnten und noch können anhand der Ermittlungsergebnisse, die mit dem vielen Material jetzt möglich sein wird, müssen angeklagt und wie ich hoffe, auch hart verurteilt werden. Anders kann das tatsächlich nicht gehen."

Was geschah am Rondenbarg?

Die "Soko Schwarzer Block" im Hamburger Polizeipräsidium führt über 3400 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel. Die meisten davon gegen Unbekannt. In enger Zusammenarbeit mit den Hamburger Gerichten und der Staatsanwaltschaft, auch in Zusammenarbeit mit den Länderpolizeien schlugen die Ermittler Anfang Dezember zu: zeitgleich wurden 24 Objekte - Wohnungen und linke Stadtteilzentren - in acht Bundesländern durchsucht. Festplatten und USB-Sticks beschlagnahmt. Das Ziel: Licht in den sogenannten "Rondenbarg-Komplex" zu bringen. Der Zusammenstoß von Polizei und G20-Gegnern am Rondenbarg, einer Straße fernab der Innenstadt, ist ein heikles Thema für die Hamburger Ermittlungsbehörden, für Polizei und Staatsanwaltschaft.

Rund 250 meist schwarz vermummte Menschen ziehen am Morgen des 7. Juli durch ein Industriegebiet in Richtung Innenstadt. Am Rondenbarg, das ist durch Polizeivideos dokumentiert, lösen die Einsatzkräfte ohne Vorwarnung und sehr robust den Aufzug auf. 14 Steine und vier Böller werden aus der Menschenmenge in Richtung der vorpreschenden Polizei geworfen. 14 schwer verletzte Protestler müssen nach dem Einsatz mit Rettungswägen abtransportiert werden. Etliche Menschen werden festgenommen. Der Leiter der "Soko Schwarzer Block" Henning Hieber erklärte dazu auf der Pressekonferenz zu den Razzien Anfang Dezember:

"Es handelte sich, lassen Sie mich das an dieser Stelle, einmal so klar sagen, um einen in seiner Gesamtheit gewalttätig handelnden Mob!"

Zwei renommierte Hamburger Juristen haben Zweifel an dieser Sichtweise und an der Rechtmäßigkeit des Rondenbarg-Einsatzes:

"Das Versammlungsgesetz verlangt für das Verbot einer Demonstration und die Auflösung einer Demonstration eine ausdrückliche Verbotsverfügung und eine ausdrückliche Auflösungsverfügung. Das heißt, es muss durch Lautsprecher für alle Teilnehmer verstehbar auch kundgetan sein, dass die weitere Präsenz als rechtswidrig betrachtet wird und es muss desweiteren den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben werden, sich von der Demonstration zu entfernen. Das hat hier beim Rondenbarg offensichtlich nicht stattgefunden, das ist auf jeden Fall ein Verstoß gegen das Versammlungsrecht."

Kritik an der Massenfahndung

Dieses Argument von Strafverteidiger Gerhart Strate unterstützt auch Ulrich Karpen. Der emeritierte Staatsrecht-Professor saß einst für die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft. Dass die Polizei behauptet, die Gruppe am Rondenbarg sei nur auf eine Attacke der Polizeikräfte aus gewesen und hätte deshalb auch nicht unter dem Schutz des Versammlungsrechts gestanden, glaubt Ulrich Karpen nicht:

"Der Anlass war ein politischer, der zu einer Demonstration nicht nur in Hamburg und Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Anlass gab. Und zweitens haben die Demonstranten, so nenne ich sie mal, doch Plakate mit sich geführt, die Parolen enthielten und die sozusagen als Flagge vorausgetragen wurde: ‚Wir sind gegen G20, weil das Bestandteile, Teilnehmer der weltweiten Globalisierung und der Globalisierung des Kapitalismus sind!‘"

Mit ihrer Argumentation stellen die beiden Juristen auch das Vorgehen der Hamburger Staatsanwaltschaft in Frage, allen Beteiligten des Rondenbarg-Aufmarschs pauschal "schweren Landfriedensbruch" vorzuwerfen und damit den Verbleib von Verdächtigen in Untersuchungshaft zu rechtfertigen.

Eine Journalistin in Hamburg bei der Pressekonferenz Soko "Schwarzer Block" zur Fahndung nach mutmaßlichen G20-Gewalttätern.© dpa/Georg Wendt

Auch die kurz vor Weihnachten gestartete Öffentlichkeitsfahndung nach über 100 mutmaßlichen, bislang nicht identifizierten G20-Straftätern kritisieren die beiden Juristen. Auch, wenn sie sie im Kern nicht rundweg ablehnen.

"Grenzwertig ist der Vorgang deshalb, weil es eben so furchtbar viele sind. Es ist ein Riesen-Schleppnetz ausgelegt worden. Und man kann glaube ich, bei Anwendung des gesunden Menschenverstandes annehmen, dass nicht alle verurteilt werden und dass nicht alle schuldig sind. Das heißt, viele sind im Netz hängen geblieben, die wahrscheinlich unschuldig sind, denen man die Straftat nicht nachweisen kann."

"Das steht auch in einem grotesken Verhältnissen zu den Versäumnissen, die die Polizei sich damals hat unterkommen lassen. Und das muss man natürlich auch sehen: Diese öffentliche Fahndung ist auch ein Beleg für das, was damals versäumt worden ist."

Datenschützer sind empört

Polizeisprecher Timo Zill räumt auf Nachfrage ein: Für Festnahmen der vielen tausend Randalierer hätten während der Gipfeltage die Einsatzkräfte gefehlt. Und tatsächlich konnten fast alle Beteiligten an den Autobränden am frühen Morgen des 7. Juli unbehelligt von der Polizei entkommen. Auf die Probleme mit der Öffentlichkeitsfahndung im Internetzeitalter weist auch Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar hin:

"Das gilt insbesondere ja vor dem Hintergrund, dass wir hier im medialen Bereich, im Internet, die Dinge auf ganz schnelle Weise plötzlich veröffentlichen, sie aber nicht mehr zurückbekommen."

Wenn sich dann herausstellen sollte, dass die Gesuchten unschuldig seien, blieben die Fahndungsfotos im Netz verfügbar. Der Erfolg dieser in der bundesrepublikanischen Geschichte größten Öffentlichkeitsfahndung ist überschaubar. Innerhalb der letzten drei Wochen gingen zu den über 110 per Foto gesuchten Personen knapp 230 Hinweise ein. 15 mutmaßliche Täter wurden identifiziert, einige wenige haben sich von sich aus bei der Polizei gemeldet. Trotzdem soll die Fahndung in den nächsten Wochen und Monaten ausgeweitet werden. Die Hamburger Polizei setzt dabei auch auf die Auswertung von rund 12 Terrabyte an Daten durch eine Gesichtserkennungssoftware, so Polizeisprecher Timo:

"Fakt ist, dass diese Software nicht so allumfassend ist, dass man sozusagen ein Gesicht hineingibt und kann sich dann durch die Terrabyte arbeiten. So funktioniert es nicht. Man braucht schon auch noch das sehr, sehr geschulte Auge."

Die auszuwertenden Filme und Fotos stammen von der Polizei, von Überwachungskameras in geplünderten Geschäften oder wurden über das nach dem G20-Gipfel eingerichtete Internetportal von Bürgerinnen und Bürgern hochgeladen. Ausgewertet wird auch nicht veröffentlichtes Filmmaterial von einigen wenigen Fernsehsendern, die dem Appell der Polizei gefolgt sind, bei der Strafverfolgung zu helfen. Drei neue Staatsanwälte wurden für die G20-Verfahren eingestellt, heißt es aus der Justizbehörde, dazu komme je zwei Richterstellen am Land- und Amtsgericht. Der Berg an zusätzlichen Verfahren ist immens, erklärte der Hamburger Oberstaatsanwalt Michael Elsner Ende letzten Jahres:

"Wir haben jetzt ungefähr 800 Verfahren. Und es kommen noch ungefähr 3000 Verfahren im nächsten Jahr auf uns zu. Das sind teilweise natürlich auch Kleinigkeiten, kleinere Sachbeschädigungen. Dabei sind aber auch größere Sachen: von gefährlicher Körperverletzung, schwerem Landfriedensbruch Brandstiftung, versuchte schwere Brandstiftung. Es ist eigentlich alles dabei!"

Kein Verfahren gegen Polizisten

25 Urteile wurden im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel bislang gesprochen. Vor allem der erste Schuldspruch: Zwei Jahre und sieben Monate Gefängnis wegen zweier Flaschenwürfe, die niemanden verletzt haben, sorgte für Kritik. In den kommenden Wochen wird dieses Urteil in einem Berufungsverfahren überprüft.

Von den über 100 Polizisten, gegen die Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel laufen, steht bislang niemand vor Gericht. Mehr Schwung in die Aufarbeitung polizeilichen Fehlverhaltens könnte der "APUA" bringen: Ende letzten Jahres hat sich dieser "Außerparlamentarische Untersuchungsausschuss" konstituiert. Als Reaktion auf die Zahnlosigkeit des offiziellen G20-Ausschusses der Bürgerschaft, erklärt Steffen Jörg, einer derjenigen, die im "APUA" aktiv sind:

"Meiner Wahrnehmung nach ist da auf parlamentarischer Ebene die Linke die einzige Kraft, die versucht, da noch irgendwie kritisch was zu hinterfragen. Es gibt ein hohes Interesse, ein Bild aufzubauen von den G20-Chaoten, die über die Stadt hergefallen sind und die Stadt in Schutt und Asche legen wollten. Und ein anderes Aufklärungsinteresse sehe ich nicht. Dementgegen ist unser Aufklärungsinteresse, wirklich einen ganzheitlichen Blick darauf zu kriegen und auch Polizeigewalt und auch das ganze Szenario der Gipfeltage aufzuarbeiten."

Die Aufarbeitung des Hamburger G20-Desasters ist auch ein halbes Jahr nach dem Gipfel noch lange nicht abgeschlossen.