Wie eine antirassistische Bildethik aussehen könnte

10:24 Minuten

Für eine diskriminierende Sprache sind wir sensibilisiert. Historische Fotos werden jedoch wenig problematisiert. Die Visual-History-Forschung möchte das ändern. Pauschalrezepte für den Umgang mit herabwürdigenden, stereotypen Bildern gibt es aber nicht.

Es ist noch ganz jung, das Themendossier "Bildethik. Zum Umgang mit Bildern im Internet" auf Visual History, dem Online-Nachschlagewerk für die historische Bildforschung. Das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam hat damit eine lebhafte interdisziplinäre Diskussion angestoßen.

"Diese Frage von der Nutzung von historischen Bildern im Internet, auch in Schulbüchern, in Ausstellungen, betrifft natürlich alle historischen Wissenschaften. Es betrifft die Ethnologie. Es betrifft natürlich die Archivwissenschaften", sagt Christine Bartlitz von der "Visual History"-Redaktion.

"Es betrifft Bibliotheken, gerade Massendigitalisierung als Stichwort ist zu nennen, mit ganz vielen Bildern auf einmal. Früher lagen die in Archiven, die lagen irgendwo versteckt unter Buchdeckeln. Und jetzt, im Zuge der Digitalisierung, werden die immer sichtbarer."

Gerade das Internet verlangt nach Bildern, nicht nach 20-seitigen Textwüsten. So steht man oft vor der Qual der Bilderwahl, wenn es um Beiträge für Themendossiers geht.

Gefahr, Stereotype weiter zu tragen

"Ein Beispiel: Wir haben ein Themendossier über antisemitische Bilder, herausgegeben von Isabel Enzenbach, und dort zeigt sie in einem Artikel, wie antisemitische Karikaturen im Mittelalter schon entstanden sind, und dann eben immer mehr gerade im 19. Jahrhundert dazu geführt haben, wie sich diese Klischeebilder durchgesetzt haben, die eben dann gerade in der NS-Zeit im 'Stürmer' absolut präsent geworden sind", sagt Bartlitz.

"Und es gibt ein Hotel in Köln, die haben 1912 so Karikaturen als Brief-Verschluss-Marken benutzt, also so als Aufkleber um Briefe zuzukleben hinten. Und da sind dann eben diese Klischeebilder von Juden, die wir eben aus dem 'Stürmer' kennen.

1912 haben die die benutzt. Und sie hat diese Brief-Verschluss- Marken im Archiv gefunden. Und wir haben lange darüber gesprochen, ob wir das zeigen, weil auf der einen Seite ist es ja so, dass es vielleicht heute Jugendliche gibt, die diese Zerrbilder, diese Feindbilder gar nicht mehr kennen. Und wenn wir das veröffentlichen, ob wir da nicht so ein Stereotyp auch weitertragen?"

Dieser Gefahr ist man sich inzwischen bewusst.

Transparenz als Forschungsanspruch

"Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wir sind Historikerinnen, und da geht es um Transparenz. Es geht darum, wissenschaftlich zu zeigen, wie etwas entsteht, warum das gemacht wird und so weiter. Und es ist eben auch so, dass dieser Bilderbogen bislang nicht bekannt war. Und deswegen haben wir uns entschieden, ihn zu veröffentlichen."

Keine leichte Entscheidung, weil auch klar ist, dass die Bilder für andere Zwecke missbraucht werden können, so Annette Vowinckel vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung, eine der führenden Vertreterinnen der Visual-History-Forschung.

"Wir wissen zum Beispiel aus unserer Nutzer-Forschung auch, dass viele Leser zu unseren Beiträgen kommen, die uns gar nicht gesucht haben, sondern die geben dann bestimmte Stichworte ein, Suchworte, oder sie landen auch oft über die Bildsuche bei uns", sagt Vowinckel.

"Wir konstruieren das Beispiel: Irgendjemand sucht für ein antisemitisches Pamphlet noch eine Illustration von einem stereotyp dargestellten Juden und landet dann auf unserer Seite und nimmt sich da das Bild raus, um damit ein rechtsradikales Flugblatt zu illustrieren. Das wäre für uns quasi der schlimmste anzunehmende Unfall. Aber bisher stellt das Netz gerade wegen dieser oft sehr unbedachten Umgehensweise mit Bildern eigentlich kaum Möglichkeiten bereit, das zu kontrollieren."

Technische Hürden nutzen

Immerhin, ein paar Hürden lassen sich dennoch einbauen.

"Ich könnte zum Beispiel diese Bilder technisch schwieriger so gestalten, dass ich sie öffnen muss. Da habe ich jetzt gerade herumexperimentiert mit einem Plug-in, wo man das Bild aufschiebt. Also wo man nicht das Bild sofort konsumiert - ich mache die Website auf und das Bild springt mich sozusagen an - sondern ich muss es aufziehen mit der Maus", sagt Christine Bartlitz.

"Das heißt, es gibt immer einen Moment des Innehaltens. Und ganz wichtig ist natürlich auch Google-Bildersuche jetzt als Stichwort. Also wenn man über die Bildersuche geht, sind natürlich die Kontexte weg, da sind die Bildunterschriften weg. Und hier haben wir das Bild zum Beispiel aus der Bildersuche rausgenommen, dass es nicht mehr in der Google-Bildersuche ohne Bildunterschrift gefunden werden kann."

Aus Geschichtsbüchern kennen wir alle Bilder aus Auschwitz, zum Beispiel von der Deportation ungarischer Juden 1944. Der Kommandant des Vernichtungslagers, Rudolf Höß, hatte sie in Auftrag gegeben, um dem SS-Chef Heinrich Himmler zu zeigen, wie reibungslos die Mordmaschinerie läuft.

Die Bilder haben eine klare Intention, sie zeigen nur die Perspektive der SS-Fotografen, es sind Täterbilder. Die Sicht der Abgebildeten fehlt. Oft werden die Bilder nur zu Illustrationszwecken eingesetzt, kritisieren die beiden Historikerinnen, hier wäre kritisches Hinterfragen und die Suche nach neuen Bildern wünschenswert. Erst langsam nimmt die Diskussion über Fragen zur Bildethik Fahrt auf, ein Regelwerk gibt es noch nicht.

Jeden Einzelfall prüfen

Anders als bislang will man in Zukunft aktiv vermeiden, rassistische Darstellungen zu reproduzieren. Dafür muss man jeden Einzelfall prüfen – und nicht nur Historikerinnen und Historiker sensibilisieren für den Umgang mit Bildern. Außerdem, so Annette Vowinckel, bemüht man sich zunehmend, der Würde der Abgebildeten Rechnung zu tragen.

So auch im Fall vom Nachlass von Leni Riefenstahl, die nach der NS-Zeit in Afrika die Stämme der Nuba fotografiert hat.

"Und in dem Kontext gibt es tatsächlich Bemühungen, mit Personen vor Ort, also mit Vertretern der Nuba in Kontakt zu treten, und mit denen einen Austausch darüber anzufangen, was für ein Umgang sinnvoll wäre", sagt Vowinckel.

"Das gleiche findet auch schon statt mit Vertretern von Sinti und Roma, die unter anderem als Komparsen in den Filmen von Leni Riefenstahl eingesetzt wurden. Da läuft diese Diskussion schon. Zumindest ist diese Idee, den Austausch auch aktiv zu fördern und in ein Gespräch zu gehen, ohne dass diejenigen, die sich möglicherweise diskriminiert fühlen, das von sich aus anstoßen müssen, das ist, glaube ich, schon eine neue Qualität."

Dazu passt auch das "RomArchive", eine Website und kulturelles Archiv der Sinti und Roma, das kürzlich den Grimme Online Award gewonnen hat. Hier versucht man, Gegenbilder zu schaffen jenseits der gängigen Klischees - und neue Strategien zu entwickeln.

"In vielen, gerade diesen ethnologischen Archiven, finden wir natürlich auch immer rassistische Verschlagwortungen. Das heißt, damit fängt es erst mal an, dass man neue Verschlagwortungen für Bilder findet. Dann gibt es diese stereotypen Bilder von Roma und Sinti, zum Teil werden die nicht gezeigt, sondern sie werden nur über den Text beschrieben", so Vowinckel weiter.

Problematische Exponate zeigen oder nicht zeigen?

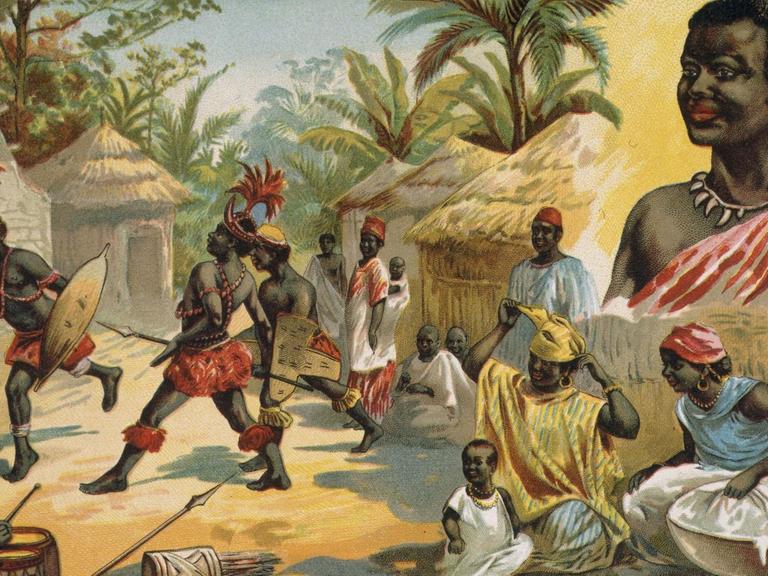

Gerade im Kontext der aktuellen Debatte um Dekolonisierung prüfen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Museen kritisch ihre Bestände und Verschlagwortungen. Auch sie fragen sich angesichts einer Vielzahl problematischer Exponate: Zeigen oder nicht zeigen? Kommentieren oder kontrastieren?

Das historische Fotoarchiv des Kölner Rautenstrauch-Joest Museums beispielsweise umfasst rund 100.000 Aufnahmen. Viele stammen aus der Kolonialzeit, ab Ende des 19. Jahrhunderts, aufgenommen in Afrika und Ozeanien.

Rücksicht auf das Persönlichkeitsrecht oder die Bildkultur der Einheimischen war damals noch kein Thema. Abgebildet sind oft nackte Menschen, Gewalthandlungen oder aber Europäer in Machtposen. Doch das ist nur eine, zumeist rassistische Perspektive auf die Welt, die man nicht weiter reproduzieren möchte.

Lucia Halder, Kuratorin der fotografischen Sammlung, sucht nach Gegenbildern. "Das heißt, sowohl historisch als auch zeitgenössisch gibt es Bilder, die im Grunde dem herrschenden Narrativ widersprechen. Und was in so einem Archiv überliefert ist, ist ja nicht eine neutrale Überlieferung", erklärt sie.

"Das heißt, westliche Weltreisende, Kolonialbeamte, Missionare haben aus ihrer Sicht die Welt porträtiert, und diese Bilder sind im Museum gelandet. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Fotostudios vor Ort gab, die von lokalen Fotografinnen und Fotografen betrieben wurden. Oder beispielsweise auch weibliche Fotografinnen, die bei uns in der Sammlung nur ganz, ganz wenig repräsentiert sind."

Tradierte Sehgewohnheiten aufbrechen

Solche Positionen auszugraben und tradierte Sehgewohnheiten aufzubrechen, vor dieser Herausforderung stehen alle, die sich mit der analogen oder digitalen Veröffentlichung von historischem Bildmaterial auseinandersetzen. Es bietet aber auch die Chance, den Blick der Betrachter zu erweitern, um bisher ungesehene, ungewohnte oder auch künstlerisch verfremdete Perspektiven. Und auch neue Begegnungen auf Augenhöhe sind möglich.

"Wir haben selbst ein Projekt hier gemeinsam mit zwei Forscherinnen aus Chile und von der Osterinsel durchgeführt, indem wir einen Bildbestand, der 1946 auf der Osterinsel aufgenommen wurde, von einem deutschen Reisejournalisten, Hans Helfritz war sein Name", sagt Lucia Halder.

"Wir haben den Bestand hier im Rautenstrauch-Joest-Museum, und wir haben die Fotografien der Osterinsel reproduziert, auf der Insel ausgestellt im Jahr 2018, und dann gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Insel die abgebildeten Orte und Personen identifiziert."

Plötzlich traten die Abgebildeten heraus aus der Anonymität, bekamen Namen und Biografien. Die Reaktionen auf das Projekt waren durchweg positiv, sagt Lucia Halder.

"Also es war ein unglaublich schöner Prozess zu sehen, wie die Bilder zum Leben erwachen durch die Betrachtung der Nachfahren und durch die Aktivierung der Betrachterinnen und Betrachter", erzählt Halder.

"Und das hat uns gezeigt, dass es überhaupt nichts bringt, die Bilder im Depot schlummern zu lassen. Das heißt, die Fotos, auch die Bilder aus kolonialen Kontexten mit problematischem Inhalt, nicht zu zeigen ist für uns keine Option. Das stellt uns dann aber eben vor die Frage, wie kann man die Bilder zeigen?"