Was von den Revolutionen bleibt

33:08 Minuten

Vor zehn Jahren herrschte Aufbruchstimmung in vielen nordafrikanischen Staaten: Die Proteste des Arabischen Frühling forderten Meinungsfreiheit, Demokratie und Gleichberechtigung. Was wurde erreicht? Wir blicken nach Tunesien, Marokko und Algerien.

"Revolution in meiner DNA, sie fließt in meinen Adern", singt die Rapperin Raja Meziane. Die algerische Künstlerin singt aus dem Exil im tschechischen Prag und ruft nach dem Sieg über das repressive algerische Regime, dass er doch endlich kommen solle!

Sie meint den sogenannten Arabischen Frühling - denn in Algerien hat er noch nicht zu einem demokratischen Wandel geführt.

Angst in Algerien vor erneuten blutigen Eskalationen

Die meisten Demonstrationen vor allem in der Hauptstadt Algier wurden vor zehn Jahren mit viel Polizeigewalt im Kern erstickt. Das Regime habe Angst unter den Menschen geschürt, sagt Michaël Béchir Ayari, Analyst der Denkfabrik International Crisis Group.

"In Algerien haben die Medien und der Staat versucht den Leuten einzutrichtern, dass ein Arabischer Frühling Instabilität und Terrorismus bedeutet. Dass es ja sozusagen mit den Aufständen und dem Bürgerkrieg schon einmal einen anderen 'Arabischen Frühling' gegeben habe, der nach den Aufständen zu Gewalt, Terrorismus und Dschihadismus geführt habe."

Seit dem blutigen Algerischen Bürgerkrieg herrscht eine große Angst im Land vor Eskalationen jedweder Art. Damals in den 90ern wurden je nach Schätzungen über 100.000 Menschen getötet - extremistische Gruppen verübten Massaker, strebten nach einem islamistischen Staat nach ihren Vorstellungen. Und trotzdem: 2019 füllten sich die Straßen landesweit mit hunderttausenden Demonstrierenden.

Der Grund: Der über 80-jährige Präsident Abdelaziz Bouteflika wollte zum fünften Mal zur Präsidentschaftswahl antreten - ein Hohn für viele Algerier*innen. Bouteflika ist nach mehreren Schlaganfällen seit Jahren schwer erkrankt und sitzt im Rollstuhl. Der Machthaber, der seit Jahren nicht mehr öffentlich zum algerischen Volk gesprochen hat, symbolisierte wie kein anderer das korrupte, herrschende Machtsystem: ein Netzwerk, bestehend aus Partei, Militär, Geheimdiensten und verbündeten Geschäftsleuten.

Neun Jahre nach der Niederschlagung des Arabischen Frühlings gelang es dem Regime nicht mehr, die Protestbewegung - den sogenannten Hirak - von den Straßen zu kriegen. Die Bewegung wuchs.

Protestbewegung Hirak zwingt Bouteflika zum Rücktritt

Der Hirak vereinte verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die Schulter an Schulter durch die Straßen zogen: Männer, Frauen, Kinder, Senioren, Feministinnen und Islamisten, Arbeiter und Intellektuelle. Aber nicht nur die Zivilgesellschaft war auf den Straßen - sondern zum Beispiel auch Richter, die beklagten, bei Verurteilungen von Regimekritikern von den politischen Machthabern unter Druck gesetzt zu werden.

Der massive Druck auf den Straßen führte schließlich zum Rücktritt Bouteflikas. Zahlreiche Vertraute kamen wegen Korruption vor Gericht. Die abgehaltenen Neuwahlen 2019 und auch das Verfassungsreferendum im November 2020 wurde von vielen Algeriern trotzdem boykottiert. Das Regime habe nur die Köpfe ausgetauscht, so der Vorwurf.

2019 stürzten Massendemonstrationen Algeriens Präsidenten Abdelaziz Bouteflika.© imago / Julien Mattia

Es bleibt die Frage ob die neue Hirak-Bewegung das Potential für einen zweiten politischen Frühling in Algerien hat, der das System grundsätzlich ändern kann? Michael Ayari von der Denkfabrik Crisis Group glaubt das nicht:

"Was tragisch ist: In Algerien sagt man ‘Das Land ist immer kurz vor dem Misserfolg’. Wenn wir uns diese Bewegung anschauen: monatelange Demonstrationen und schlussendlich endet es meistens schlecht. Zurzeit haben wir leider gar nichts. Der Hirak wurde durch die Corona-Pandemie gestoppt. Es gibt den Versuch sich im Internet zu organisieren, aber weiterhin existieren Bewegungseinschränkungen für die Bevölkerung."

Dem stimmt auch der algerische Journalist Hocine Belaloufi aus der Hauptstadt Algier zu:

"Paradoxerweise gelingt es seit dem Beginn des Hirak den Machthabern jeden Tag ein bisschen mehr, demokratische Freiheiten einzuschränken. Demonstrationen werden unterdrückt, es gibt zahlreiche Verhaftungen und Verurteilungen, die Justiz wird kontrolliert."

Coronakrise verstärkt Wut über Staat

Das sieht man in Algeriens Protestzentrum, der Kabylei, anders. Die Region gilt historisch als systemkritisch. Viele ihrer Städte sind heute Hochburgen des Hirak-Protests.

Die 27-jährige Studentin Zizi Wissem ist Aktivistin und lebt in Bejaia. Sie findet, die Coronakrise und die strikten Maßnahmen hätte dem Regime nicht nur in die Hände gespielt, sondern es zugleich auch unter höheren Druck gesetzt, weil der Staat sich nicht um seine Bevölkerung kümmern könne. Die Wut wachse.

"Sie haben ihren Profit über unser Leben gestellt. Es gibt viele Familien, die jetzt prekär leben. Die, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, haben nicht die Mittel, um sich gegen diese Pandemie zu schützen. Gewalt gegen Frauen und Femizide haben enorm zugenommen und die Regierung hat geschwiegen. Alles das beeinflusst jetzt negativ das Leben der Algerierinnen und Algerier."

Machthaber können keinen Frieden mehr kaufen

Besonders in die Kritik geraten: Algeriens neuer Präsident Abdelmadjid Tebboune. Nach einer Corona-Infizierung wurde er zur Behandlung in ein deutsches Krankenhaus gebracht. Lange wussten die Algerier nicht, wie der Zustand des Präsidenten war und ob er tatsächlich mit dem Virus infiziert war. Dass Tebboune sich zur Behandlung ausfliegen lässt und die algerische Bevölkerung mit dem maroden Gesundheitssystem zurechtkommen muss, habe die Wut noch gesteigert, sagt Aktivist Abdelouahab Fersaoui. Er ist einer der bekanntesten Köpfe des Hirak, war monatelang in Haft.

"Ich bin davon überzeugt, dass die Machthaber sich heute nicht mehr so erholen können wie vorher. Früher haben sie die Medien benutzt um die öffentliche Meinung zu lenken, heute glaubt ihnen keiner mehr - die Leute nutzen soziale Netzwerke. Zuvor haben die Machthaber die Öleinnahmen dazu genutzt, sich sozialen Frieden zu kaufen. Jetzt haben sie dafür kein Geld mehr."

Damit spricht der Aktivist Algeriens Wirtschaftskrise an. Afrikas größter Flächenstaat ist stark abhängig vom schwarzen Gold. Mit den Erlösen aus den enormen Öl- und Gasvorkommen des Landes konnte sich Algeriens Machtelite lange Zeit mit üppigen Subventionen für Lebensmittel, Wohnungen und Benzin sozialen Frieden erkaufen. Das ist so langsam vorbei. Weil die Ölpreise seit Jahren deutlich gesunken sind, leidet die kaum diversifizierte algerische Wirtschaft. Die Corona-Pandemie verschärft dies nun zusätzlich. Experten sagen, die zugespitzte wirtschaftliche Lage sei mittlerweile ein Risiko. Ein Pulverfass für das Regime.

Aber auch eine Gefahr für die Protestbewegung, die Pandemie nicht zu überleben.

Ein Rapper kritisiert Marokkos König

Im Nachbarstaat Marokko gibt es ähnliche Probleme: Auch dort ist die wirtschaftliche Lage schwierig. Vor allem junge Marokkaner sind frustriert und machen sich immer häufiger in wackeligen Booten Richtung Europa auf. Allerdings hat das marokkanische Königreich bislang besser verstanden, mit seinen Kritikern umzugehen als das algerische Nachbarland.

"Walou" - nichts - habt ihr verändert, dröhnt es 2011 in den Kopfhörern vieler marokkanischer Jugendlicher. Kurz zuvor haben sie in sozialen Medien und im Fernsehen gesehen, wie Altersgenossen in Tunesien ihren Diktator vertrieben haben. Rapper Lhaqed - zu Deutsch etwa "der Wütende" - damals Mitte 20, rechnet in seinem Song "Walou" mit dem eigenen, dem marokkanischen Regime ab.

Im Musikvideo zeigt Rapper Lhaqed die hässlichen Seiten Marokkos: Arme Marokkaner, die in Bruchbuden leben. Um sie herum Müll, den sie auf Feldern vor ihren Wohnungen verbrennen. Jugendliche auf der Straße, gezeichnet von Alkohol und anderen Drogen - ohne Arbeit, ohne Perspektive. Ein Bild, das Marokkos Herrschende ungern ins Ausland transportieren.

Marokko ist das Urlaubsland mit der mystischen Sahara-Wüste, kunterbunten Souks mit Teppichen, Mitbringseln aus Tausendundeiner Nacht und süßem Minztee.

Der "Hip-Hop der Gefangenen"

So süß schmeckt das Leben für die Marokkaner allerdings nicht, findet Lhaqed. Wütend konfrontiert er in seinen Versen Marokkos politische Elite mit der Realität des ärmlichen Viertels in Casablanca, in dem er aufgewachsen ist: Er nennt Polizisten die Hunde des Staates, attackiert sogar Marokkos König, was im Königreich grundsätzlich unter Strafe steht.

"Meine Musik nenne ich 'Rap Prisonnier', Hip-Hop der Gefangenen. Ich betrachte uns alle als Gefangene. Wir sind gefangen in Ideologien, in Konventionen, in Armut. Wir sind nicht frei. All das will ich mit meiner Musik ausdrücken."

Mehrfach wird Rapper Lhaqed angeklagt und verurteilt. Erst wegen Beamtenbeleidigung später wegen illegalem Ticketverkauf - ein politischer Prozess, sagen Menschenrechtsgruppen. Unter scheinheilige Vorwänden landen Regimekritiker vor dem Richter. Lhaqed ist nicht der Einzige, dem es so geht.

Kein Systemsturz in Marokko

"Nein zur Tyrannei, nein zur Ungerechtigkeit", das riefen sie in den Straßen. Es war der 20. Februar 2011. Das Jahr, das als sogenannter "Arabischer Frühling" in die Geschichte eingehen sollte. Der Ruf nach einem demokratischen Umbruch erreichte nach zahlreichen Nachbarstaaten auch das marokkanische Königreich. Die Bewegung des sogenannten 20. Februar war geboren. Landesweit gingen damals Tausende wütend auf die Straße. Wie dieser Demonstrant:

"Wir wollen, dass dieses Regime abhaut. Wir wollen, dass das Erbe dieses Landes mit allen geteilt wird und nicht nur mit der Elite, mit den wenigen Familien, sich den Reichtum teilen."

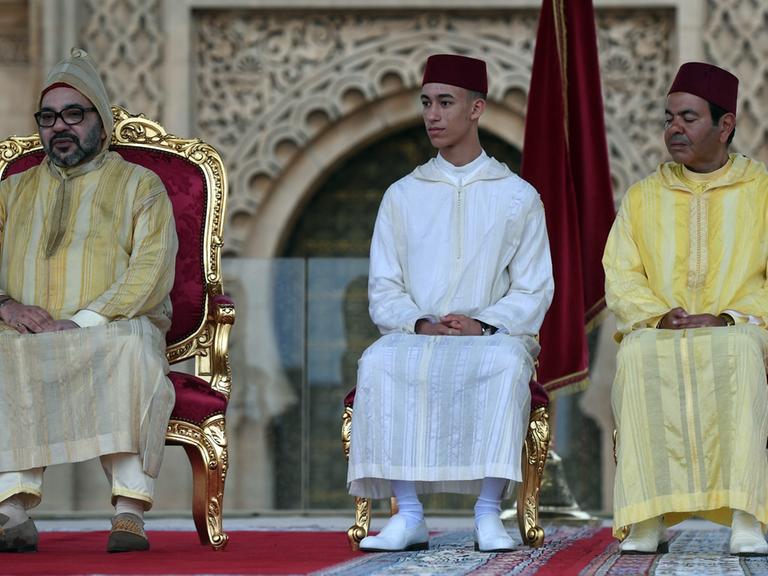

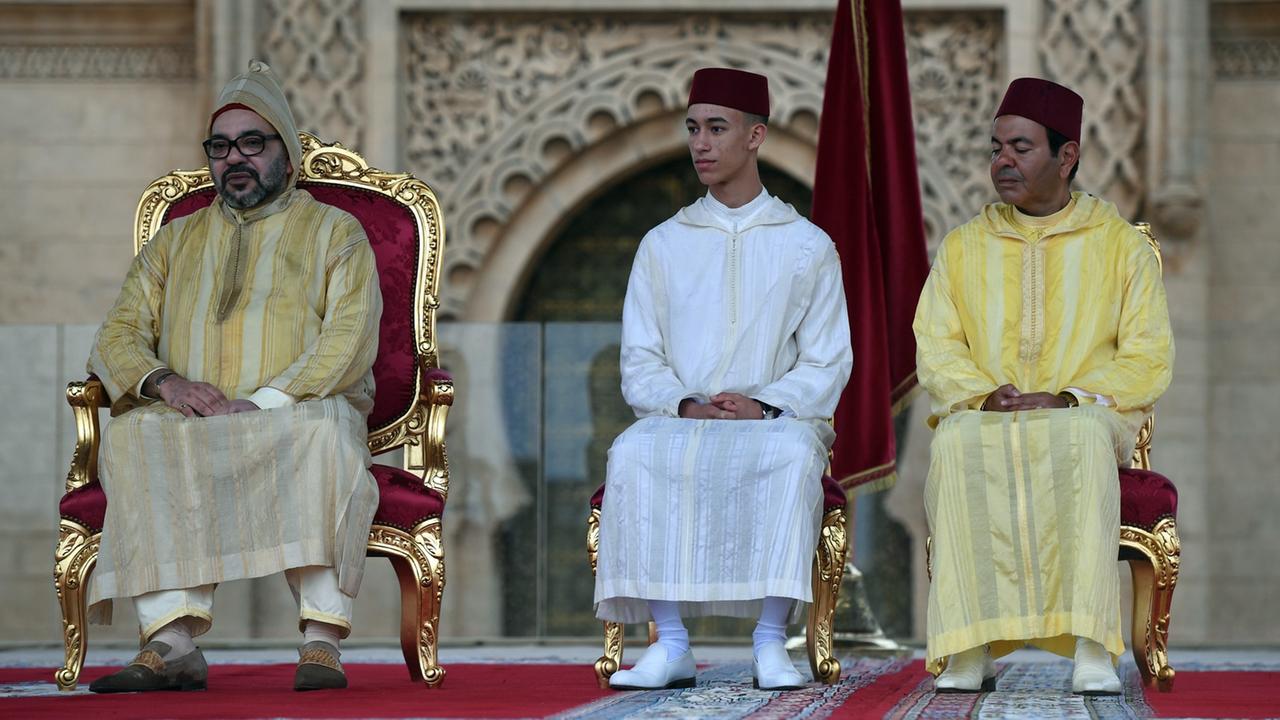

König Mohammed VI. (links) regiert Marokko seit 1999, daneben Kronprinz Moulay Hassan (Mitte) und Prinz Moulay Rachid.© AFP / Fadel Senna

In Marokko lösten die Demonstrationen allerdings, anders als in anderen Staaten der Region, keinen Systemsturz aus. Der König reagierte auf die Forderungen der Straße, in denen die Marokkaner unter anderem eine parlamentarische Monarchie, Gewaltenteilung und eine unabhängige Justiz verlangten - zumindest teilweise. Marokkos König Mohammed VI versprach damals in einer Rede eine:

"Festigung der Rechtsstaatlichkeit und der Institutionen, Erweiterung des Bereichs der individuellen und kollektiven Freiheiten und Gewährleistung ihrer Ausübung sowie Stärkung des Menschenrechte-Systems in all seinen Dimensionen: politisch, wirtschaftlich, sozial, kulturell und ökologisch."

Konkret hieß das: eine Verfassungsreform und vorgezogene Wahlen. Viele in der Bewegung des 20. Februar kritisierten allerdings schon damals, die Änderungen seien nur kosmetisch. Und in der Tat: Die mächtige Position des marokkanischen Monarchen blieb nahezu unberührt. Historisch ist die Monarchie in Marokko beliebter als die Parlamentarier.

"Das ist eine Depression, eine gemeinsame Depression"

Auch Aktivistin Sara Soujar war damals Teil der Gegenbewegung. 2011 war sie euphorisch, erzählt sie: "Die Zeit war ein Traum für mich. Ich war stolz an einer historischen Bewegung in Marokko teilzunehmen."

Heute, sagt Sara, ist sie ernüchtert. Sara ist Juristin, Anfang 30, arbeitet für eine Nichtregierungsorganisation, die sich um Migranten in Marokko kümmert.

"Es herrscht ein Klima der Hoffnungslosigkeit. Es mangelt an Vertrauen. Keiner will träumen. Das ist eine Depression. Eine gemeinsame Depression."

Die Jugend beschreibt Sara Soujar als desillusioniert. Viele wollten weg. Die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen im Land ist hoch,. Viele finden keinen Job, egal, ob sie eine gute Ausbildung haben oder nicht.

"Wir haben eine neue Verfassung, aber sie wird nicht angewendet. Nach all diesen Jahren haben wir immer noch einen Staat, der die Rechte und Freiheiten nicht respektiert und der auf die Forderung des marokkanischen Volkes zunehmend mit der Härte der Sicherheitskräfte antwortet. Ein Staat, der Aktivisten und Journalisten mit Repressionen begegnet, wenn sie die Verantwortlichen kritisieren."

"Wir befinden uns in einem Zustand wie vor 2011"

Auch der marokkanische Politikwissenschaftler Mohamed Mesbah vom Moroccan Institute for Policy Analysis (MIPA) in London zieht eine düstere Bilanz:

"Heute befinden wir uns in einem Zustand wie vor 2011. Es ist so, als ob innerhalb von zehn Jahren die Pläne und Versprechungen der Regierung einfach gestrichen wurden."

Mohamed Mesbah sagt, die Bewegung des 20. Februars sei deutlich geschwächt worden.

"Zunächst ist da das Regime, das sich sehr gut anpassen kann. Das Regime hat sehr gut verstanden, wie diese Bewegung funktioniert und hat Anstrengungen unternommen, um sie zu schwächen. Andererseits war die Protestbewegung sehr heterogen, mit abweichenden Ideologien - das hat zur Schwächung der Bewegung auch beigetragen. Und ich denke auch, dass die Militarisierung der Revolution in der MENA-Region wie Libyen und Syrien Leute dahin getrieben haben, sehr genau darüber nachzudenken, ob es ein Arabischer Frühling oder doch ein Winter sein soll."

Die Stabilität in Marokko geht über alles - so sieht es vor allem das Regime und auch das Ausland. Denn das Königreich spielt aus europäischer Sicht eine immer wichtigere Rolle: Es ist Partner Europas in der Migrationspolitik und in der Terrorismusbekämpfung. Nachwehen des sogenannten Arabischen Frühlings. Der politische Aufwind der Protestbewegung ist aber auch in Marokko nie ganz verflogen.

20 Jahre Haftstrafe nach Protest

Zum Beispiel 2016. Damals riefen die Menschen: "Wir sind alle Mohcine Fikri", ein Fischer aus der infrastrukturschwachen Rif-Region im Norden des Landes. Er wurde von einer Müllpresse zerquetscht, nachdem sein Fisch von der Polizei konfisziert und in einen Müllwagen geschmissen worden war. Mouhcine Fikri sprang verzweifelt hinterher.

Der Tod des Fischers löste landesweit Proteste aus. Mouhcine Fikri wurde zum Symbol für Polizeiwillkür und Korruption - und mehr: Die Protestierenden beschwerten sich darüber, dass vom König höchstpersönlich initiierte Infrastrukturprojekte nicht vom Fleck kamen. Sie wollten eine Universität, eine bessere Krankenversorgung. Sie wollten Arbeit.

Die Reaktion: Die Köpfe des Protests wurden festgenommen und verurteilt - teilweise zu Haftstrafen von 20 Jahren.

Seit 2011 haben Regimekritiker weniger Angst

Die Repression hat Erfolg. Kritische Journalisten werden verhaftet. Oft werden ihnen Vergehen angelastet, die sie in den Augen der Öffentlichkeit diskreditieren sollen: Vergewaltigung, Sex-Skandale, Drogen, Abtreibung.

Diese Strategie gehe zwar auf, sagt Khadija Riadi von der marokkanischen Menschenrechtsorganisation AMDH. Dennoch habe sich seit dem sogenannten Arabischen Frühling in Marokko etwas verändert:

"Seit 2011 ist die Angst zurückgegangen. Ich würde sogar sagen, sie hat die Seiten gewechselt. Selbst mit all den Repressionen, die junge Leute und soziale Bewegungen, Nichtregierungsorganisationen und Zivilgesellschaft widerfahren, schreiben Blogger und Menschen weiter in sozialen Medien und werden dafür belangt, einfach, weil sie einen simplen Artikel schreiben. Das zeigt keine Stärke. Vielmehr eine Angst, eine Schwäche der anderen Seite, weil ihnen die Repression als das einzige Mittel erscheint, um die eigene Machtposition noch zu schützen."

Sexuelle Minderheiten werden sichtbar

Das sieht auch Soufiane Hennani so. Soufiane ist Doktorand in Gesundheitswissenschaften in Casablanca. Soufiane gehört zum Kollektiv Ellille, dass sich für sexuelle und Geschlechtervielfalt in Marokko einsetzt. Er sagt, der politische Frühling habe viele marginalisierte Marokkaner zum ersten Mal sichtbar gemacht:

"Wir haben das erste Mal Stimmen gehört, die es vorab schlichtweg nicht gab. Die jungen Leute, Frauen, Personen aus der LGBTQ-Gemeinschaft. Diese hat man in der marokkanischen Gesellschaft immer versucht, unsichtbar zu machen, während so getan wurde, als ob wir lediglich eine konservative, muslimische Gesellschaft wären. Der marokkanische Frühling hat ihnen eine Stimme gegeben."

Per Gesetz hat sich für sexuelle Minderheiten trotzdem nichts getan. Homosexuell zu sein, bleibt in Marokko strafbar. Die in Marokkos neuer Verfassung festgeschriebene Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau hakt an der Umsetzung und bei der Gesetzgebung. Aber die Menschen werden mutiger, reden offener über Sexualität. Homosexuelle Marokkaner outen sich. Dazu haben auch die sozialen Netzwerke beigetragen. Soziale Medien, so Soufiane Hennani, wirkten wie ein Katalysator: Verstecken kann das Regime nichts mehr.

Und genau das hat schon einmal zu einem Flächenbrand geführt - wie in Tunesien, dem Geburtsort des Arabischen Frühlings.

Tod eines tunesischen Gemüsehändlers

Als der Sarg aus dem Auto gehoben wird, gibt es in Sidi Bouzid kein Halten mehr. Es ist der Sarg mit dem Leichnam von Mohamed Bouazizi. Tausende geballte Fäuste strecken sich in die Luft.

"Das Blut von Mohammed wird nicht umsonst geflossen sein", rufen die aufgelösten Menschen Anfang Januar 2011.

Einer seiner Freunde sagt damals: "Mohamed hat Obst und Gemüse verkauft, um davon Bücher bezahlen zu können. Er hat doch studiert – und er wollte seine Familie unterstützen."

Mohamed Bouazizi wird nur 26 Jahre alt. In Sidi Bouzid, vier Autostunden südlich der Hauptstadt Tunis, hatte er sein Geld als Gemüsehändler verdient. Als die Polizei ihm seine Waren wegnimmt und ihn misshandelt, übergießt er sich vor dem Sitz der Regionalverwaltung mit Benzin und zündet sich an. "Schluss mit der Armut! Schluss mit der Arbeitslosigkeit!", schreit er dabei.

Während der Jasminrevolution kam es in Tunesien 2010/2011 zu landesweiten Protesten.© afp/Fethi Belaid

Die Selbstverbrennung Bouazizis löste dank der Informationsverbreitung durch soziale Medien Tunesien Massendemonstrationen aus - und eine Revolution. Aktivisten aus der Zeit beschreiben Tunesien als Dampfkochtopf, der in die Luft fliegt, weil er zu lange unter zu großem Druck stand. Das Volk hat die Nase voll – es fliegen Steine, Flaschen und Molotowcocktails. Das Regime schlägt zurück. Mit Gummiknüppeln, Tränengas und scharfer Munition.

Als es sich in die Ecke gedrängt fühlt, versucht der autokratische Langzeit-Präsident Zine el-Abidine Ben Ali zu beschwichtigen. Er hatte das Land zu einem Polizei- und Überwachungsstaat umgebaut. Folter, Brutalität und Intrigen gegen Journalisten und Oppositionelle gehörten zum System. Dann sagte Ben Ali:

"Ja, ich habe euch verstanden. Ich habe alle verstanden, den Arbeitslosen, den Demonstranten, den Politiker, und den, der mehr Freiheiten verlangt – ich habe euch verstanden."

Zehn Tage nach dem Tod von Gemüsehändler Mohamed Bouazizis, flüchtet Ben Ali nach 23 Jahren an der Macht aus Tunesien nach Saudi-Arabien. Zuvor hatte es zahlreiche Tote und Verletzte durch Sicherheitskräfte gegeben.

Mehr Meinungsfreiheit für Tunesien

Das kleine Land Tunesien mit seinen rund zwölf Millionen Einwohnern ist der Ausgangspunkt des sogenannten Arabischen Frühlings und das einzige Land, dem ein Regimewechsel und letztendlich ein anhaltender Demokratisierungsprozess gelingt.

"Leuchtturm des Arabischen Frühlings", so wird Tunesien gerne in den Medien genannt. Die freie deutsche Journalistin Sarah Mersch sagt, vielen Menschen im Land hängt dieser Begriff schon aus den Ohren raus. Sarah Mersch lebt seit rund zehn Jahren im Land, hat die Revolution hautnah miterlebt. Sie sagt, der politische Umbruch habe den Menschen vor allem Meinungsfreiheit gebracht:

"Allein die Tatsache, dass die Leute im Café auf einmal über Politik diskutiert haben. Das war unvorstellbar. Das ist zuvor undenkbar gewesen. Die Leute haben vorher ihr Telefon ausgestöpselt, wenn sie zu Hause über Politik geredet haben. Es ist viel, viel leichter geworden. Allein, dass ich eine Akkreditierung beantragen kann, dass ich sie auch kriege und nicht mehr von morgens bis abends überwacht werde, keinen Polizisten vor der Tür habe, dass ich ohne Aufpasser rausgehen kann, Interviews machen kann, ohne damit sofort meine Interviewpartner in Gefahr zu bringen, das ist allein schon eine riesige Veränderung zum positiven hin."

Schikanen, Gewalt und Klagen gegen Journalisten

Trotzdem, sagt Sarah Mersch, würden gerade tunesische Journalisten noch schikaniert. Recherchen zu Sicherheits- und Migrationsfragen würden erschwert. Die Journalisten-Organisation Reporter ohne Grenzen, die Tunesien auf Rang 72 von 180 Ländern platziert, schreibt:

"In der Praxis wurden Journalisten in den vergangenen Jahren oft bedroht oder gewaltsam angegriffen und vor allem bei Kritik an Amtsträgern schnell verklagt. Zuletzt ist die Zahl der Übergriffe aber deutlich gesunken."

In Sidi Bouzid verbessert sich nichts

Trotzdem: Der Frust und die Enttäuschung sitzen heute bei vielen tief. Vor allem in strukturschwachen Regionen. Wie in Sidi Bouzid, wo auch Mohamed Bouazizi herkam, der sich damals selbst in Brand steckte. Die Stadt liegt in Zentral-Tunesien und hat rund 48.000 Einwohnern.

Sidi Bouzid hat kein Meer für Tourismus oder schicke Hotels. Die Stadt ist umgeben von Bergen und ist der größte Gemüseproduzent im Land. Hier lebt auch Issam. Er ist arbeitslos. Issam sagt, seit der Revolution habe sich in Sidi Bouzid nichts verbessert - im Gegenteil, das Leben sei teurer und schwieriger geworden.

"Zehn Jahre Revolution, warum gab es die denn? Wegen dreier Forderungen: Arbeit, Freiheit, Würde. Wir haben nichts davon gesehen. Durch die Arbeit bekommt man die Freiheit und dadurch die Würde. 20000 junge Ingenieure verlassen jährlich das Land. Die Ärzte gehen auch alle. Die restlichen gehen illegal nach Italien, zu den Terroristen nach Syrien, Irak oder Libyen. Und der Rest verkauft Haschisch."

In Würde hier leben, könne er nicht, sagt Issam. Es gebe nicht einmal einen Notarzt in Corona Zeiten. In die Politiker in der Hauptstadt setzt er keine Hoffnungen mehr, alles falsche Versprechungen, findet Issam:

"Ich bin 32 Jahre alt und habe keine Perspektive. Ich muss meine Mutter heute noch um Geld für einen Kaffee bitten. Mein Leben sieht so aus: Ich stehe morgens auf, dusche, dann gibt mir meine Mutter fünf Dinar. Ich gehe ins Café, hole mir einen Kaffee und beim Kiosk eine Flasche Wasser und sitze hier auf der Mauer der Stadtverwaltung, bis 12 Uhr, bis ein Uhr nachmittags. Dann gehe ich nach Hause und hänge an der Kreuzung bei uns im Viertel rum und schaue, wer vorbeikommt. Das ist alles, was ich habe."

Hohe Arbeitslosigkeit nährt den Extremismus

Tatsächlich ist die Arbeitslosigkeit in Tunesien nach der Revolution höher als davor. In den vergangenen Monaten fanden in verschiedenen Orten des Landes Blockaden von Ölanlagen statt, Streiks und Demonstrationen. Es geht um Investitionen in die entlegenen Regionen des Landes und Arbeitsplätze. Junge, frustrierte Männer, ohne Aufgabe - das kann ein Nährboden für Extremismus sein, warnen Experten.

In den ersten Jahren nach dem Arabischen Frühling hatte es eine Vielzahl islamistischer Anschläge in Tunesien gegeben , zum Beispiel 2015 auf Besucher des Bardo-Museums in Tunis und Touristen im Urlaubsort Sousse. Seither hat sich die Sicherheitslage in Tunesien deutlich verbessert. Der Tourismus erholte sich - bis zur Pandemie.

Auch politisch ist Tunesien gelähmt: Soziale Reformen für die Bevölkerung kommen politisch nicht voran. Ständig wechseln Ministerpräsidenten, seit der Revolution neun Mal. Das Parlament bleibt auch nach den Wahlen im Herbst 2019 weiterhin zersplittert.

Fehlende politische Kontinuität schadet der Wirtschaft

Die verfahrene politische Situation macht auch der Wirtschaft zu schaffen, sagt Jörn Bousselmi, Geschäftsführer der deutsch-tunesischen Industrie-und Handelskammer in Tunis.

"Kontinuität war einfach nicht gewährleistet. Das Ganze schafft dann natürlich Herausforderungen für Unternehmen, die sagen: Wenn ich heute mit einem spreche, der mich für die Investition begeistert, ist der morgen eigentlich auch noch da? Investoren können nicht warten, kriege ich mein Grundstück in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren oder unter welchen Bedingungen. Der Investor hat die Auswahl zwischen mehreren Standorten und an einem Zeitpunkt X sagt er eben, der der mir am schnellsten das Beste zusagt, der kriegt den Zuschlag."

Trotz Fortschritten - Tunesien bleibt patriarchal

Selbst Tunesiens größtes Aushängeschild im Ausland, frustriert heute viele: Frauenrechte.

Schon vor der Revolution hatten Tunesiens Frauen im Vergleich zu ihren Geschlechtsgenossinnen in der Region mehr Rechte. Seit den 50ern sind Frauen per Verfassung gleichberechtigt. Sie dürfen legal abtreiben. Die Polygamie ist abgeschafft.

Die neue Verfassung, die als modernste in der sogenannten Arabischen Welt gilt, untermauerte das: So ist dort die geschlechterparitätische Besetzung von Wahllisten gesetzlich vorgeschrieben. Ein Ergebnis davon: ca. 30 Prozent Frauenanteil im Parlament. Zusätzlich gibt es Gesetze, die Frauen vor jeglicher Art von Gewalt schützen soll. Das diskriminierende Erbrecht wird heiß diskutiert.

Das Problem ist, sagen viele: Die Verfassung werde nicht umgesetzt, alte Gesetze nicht reformiert.

Aber auch die Gesellschaft müsse sich verändern, sagt Historikern Kmar Bendana: "Wir kommen nicht weiter - unsere Erfolge haben wir doch schon lange. Ich habe den Eindruck, die Fortschritte, die ich erlangt habe, haben meine Töchter nicht, weil sich die Gesellschaft nicht bewegt, sie weigert sich, weil sie noch sehr patriarchal ist. Ich glaube, die Herausforderung der Revolution ist die patriarchalische Ordnung in Frage zu stellen - auch im Kopf der Frauen!"

Die konservative Gesellschaft öffnet sich langsam

Tunesien lebt heute noch Widersprüche. Viele halten noch an einer traditionellen Rollenverteilung der Geschlechter fest. Die tunesische Gesellschaft gilt in großen Teilen als konservativ. Das trifft im Alltag vor allem Frauen und sexuelle Minderheiten im Land - auch wenn heute offener über Themen wie Sex oder Homosexualität geredet werden kann. Zu den Präsidentschaftswahlen 2019 wollte sogar erstmals ein offen homosexueller Kandidat antreten.

Trotzdem: Sowohl politisch als auch gesellschaftlich haben die Tunesier noch viele Baustellen zehn Jahren nach der Revolution.

Ist der Arabische Frühling gescheitert?

Der sogenannte Arabische Frühling ist gescheitert - sagen manche heute mit Blick auf die unerfüllten Hoffnungen. Die Unterdrückung und Perspektivlosigkeit vieler in den drei nordafrikanischen Staaten Marokko, Algerien und Tunesien hat mit der Revolution kein Ende gefunden.

Die Repression hat in Marokko und Algerien in jüngster Zeit sogar wieder zugenommen. Bis heute haben es die Staaten nicht geschafft, ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen und ihr Bildungs- und Gesundheitssystem zu reformieren. Die Pandemie ist für die sowieso schon kriselnde Wirtschaft ein großes Problem.

Jugendliche machen sich weiterhin in Booten auf den tödlichen Weg über das Mittelmeer oder neuerdings verstärkt über den Atlantik. Über 16000 Menschen erreichten dieses Jahr von der westafrikanischen Küste die spanischen kanarischen Inseln. Zehn Mal mehr als im Vorjahr - die meisten davon junge Männer aus Marokko.

Die Angst vor dem Regime sinkt

Rückblick: In Tunis steht 2011 die Sängerin Emel Mathlouthi in einer Menschenmasse und singt. Die Masse ruft "Hau ab, Ben Ali". Emel singt von Freiheit:

"Ich bin die Stimme derer, die nicht aufgeben. Ich bin das Recht der Opfer. Wir sind frei, die die keine Angst kennen. Wir sind die Entschlossenheit, die nicht stirbt. Ich bin frei und mein Wort ist frei."

Es gibt Entwicklungen, die Regime schwer zurücknehmen können. Die Sozialen Medien sind eine davon, sie haben einen Großteil der Propaganda der Regime entwaffnet. Im Endeffekt haben sie in Tunesien den politischen Umbruch sogar befeuert. Viele junge Nordafrikaner sind in dieser Zeit des politischen Umbruches geboren oder groß geworden. Es wird schwerer werden ihnen die gewonnenen Freiheiten wieder abzunehmen.

Der Frühling hat vielen die Angst vor einem übermächtigen Regime genommen.