Simone Rosa Miller ist Redakteurin und Moderatorin der Philosophiesendung „Sein und Streit“ im Deutschlandfunk Kultur. Daneben schreibt sie zu geisteswissenschaftlichen Themen und veröffentlicht Beiträge in der akademischen Philosophie.

100 Jahre Frankfurter Schule

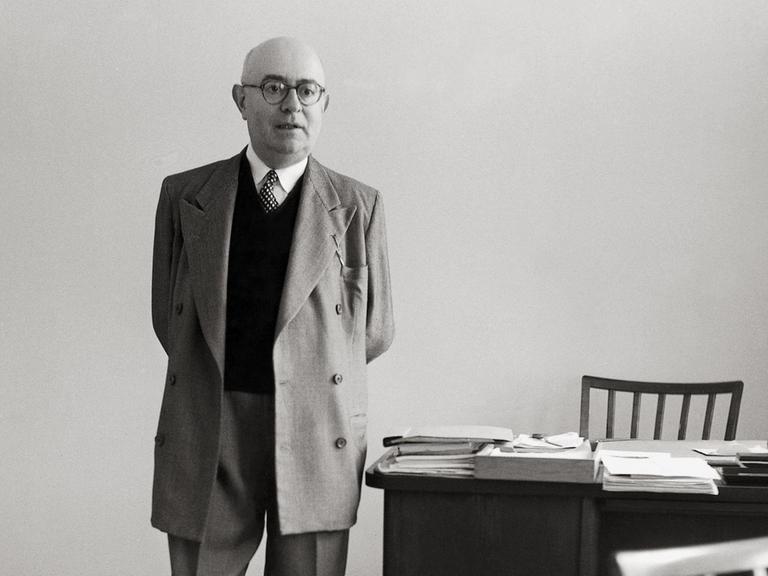

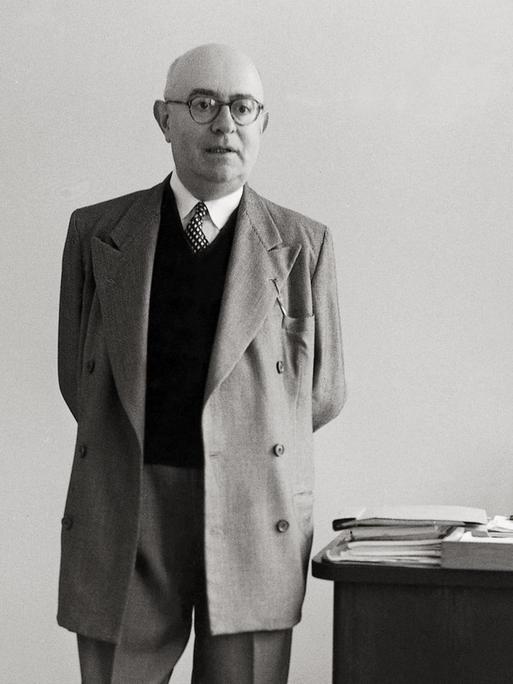

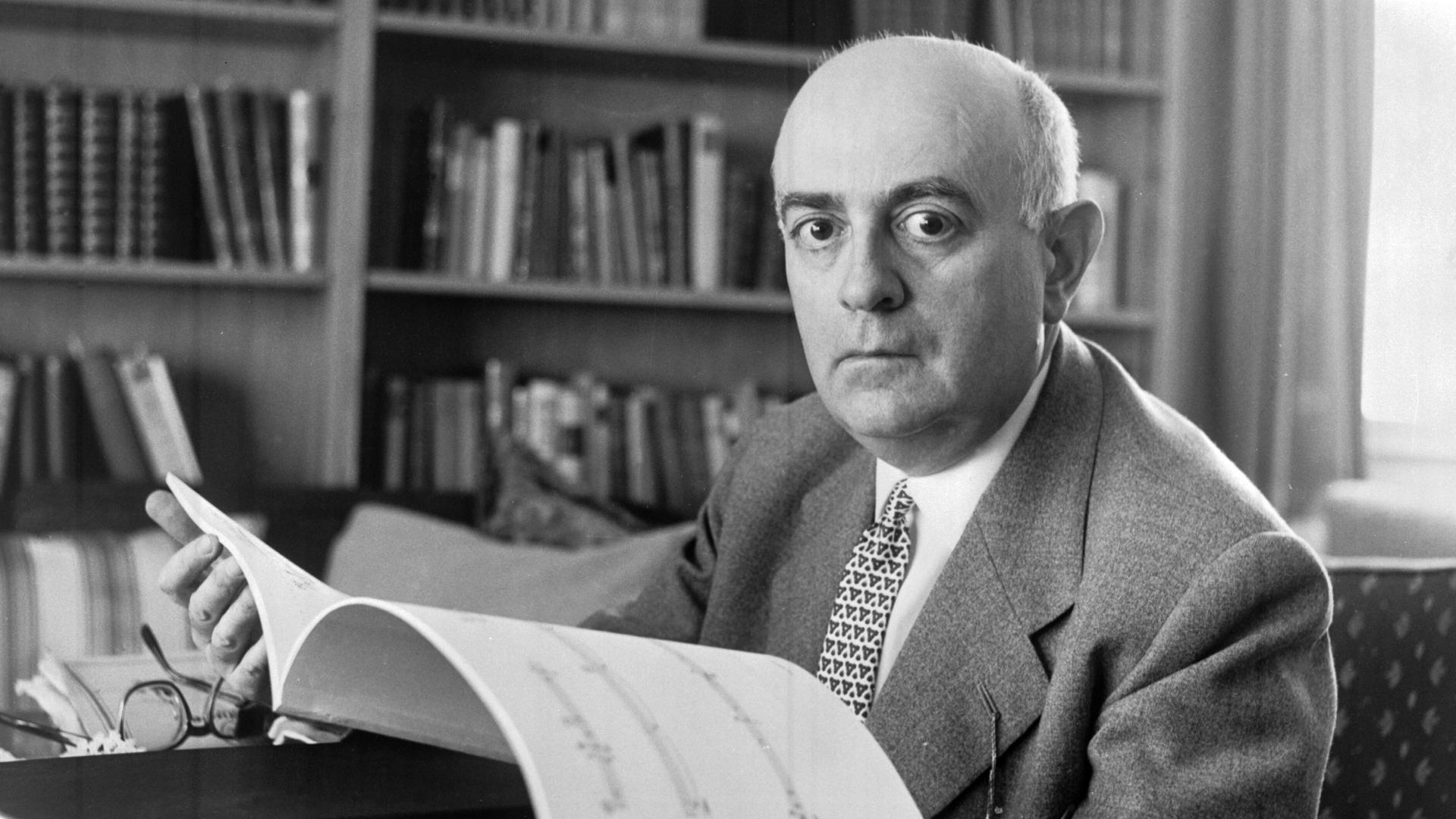

Denken in Widersprüchen: Theodor W. Adorno zählt zu den Mitbegründern der Frankfurter Schule. © picture alliance / akg-images

Das Ganze denken

05:22 Minuten

Vor 100 Jahren wurde die Frankfurter Schule gegründet. Haben wir es dabei mit einem Theoriefossil zu tun? Oder ist die sozialphilosophische Strömung, die für Demokratie und Freiheit eintritt, immer noch relevant? Simone Miller kommentiert.

Adorno und Horkheimer, Löwenthal und Benjamin, Marcuse und Fromm, Habermas und Honneth, Rosa und Jaeggi: Wer heute auf 100 Jahre Frankfurter Schule zurückblickt, wird vielleicht zunächst kaum erkennen, was ihre Mitglieder zusammenhält. So verschieden waren und sind die Denker und Denkerinnen, die unter dem Dach der Kritischen Theorie, mit großem „K“, firmieren – verschieden nicht nur mit Blick auf ihre Werke, verschieden auch als Menschen: in Lebensstil, Habitus und Sprache.

Adorno durch und durch professoral – mit Haut und Haar der Hochkultur verschrieben, Benjamin dagegen ein ewig prekärer Flaneur – fast obsessiv der trügerischen Nebensächlichkeit unserer Alltagskultur auf der Spur.

Paradoxien unserer Lebensweise

Die Frankfurter Schule ist aber kein beliebiges Label, ganz im Gegenteil: All ihre Mitglieder von der ersten bis zur heute vierten Generation – die heute noch gut bekannten wie die weniger erinnerten – werden von einem gemeinsamen Anspruch geleitet. Es ist ein hehrer, nämlich: die Paradoxien unserer Lebensweise offenzulegen. Und das nicht ohne Interesse.

Die Kritische Theorie ist den Zielen der Aufklärung verpflichtet: Sie möchte ihren Beitrag dazu leisten, dass sich die Freiheitsversprechen unserer demokratischen Gesellschaft entfalten können, dass Freie werden, wo Geknechtete sind.

Die Frankfurter Schule ist also ganz unverhohlen ein Dach für normative Theorie. Ein Umstand, der damals wie heute nicht allen schmeckt: Wissenschaft sollte sich Werturteilen enthalten, heißt es immer noch und immer wieder aus verschiedenen Ecken der Akademie und Gesellschaft.

Noch dazu geht die Sozialphilosophie im Gewand der Kritischen Theorie enge Bande mit einer Reihe benachbarter Disziplinen ein: mit der Soziologie, der Psychologie und Ökonomie. Damit widerspricht ihre Rezeptur dem ungeschriebenen Reinheitsgebot, nach dem die Inhalte weiter Teile der akademischen Philosophie gebraut werden.

Schulterschluss der Disziplinen

Den interdisziplinären Schulterschluss sucht die Frankfurter Schule dabei nicht von ungefähr: Gesellschaftstheorie muss aus ihrer Perspektive erfahrungsgesättigt sein, vor allem weil sich die Ansprüche einer Gesellschaft an sich selbst – die eingelösten wie die uneingelösten – nur im dichten Gewebe des echten Lebens zeigen.

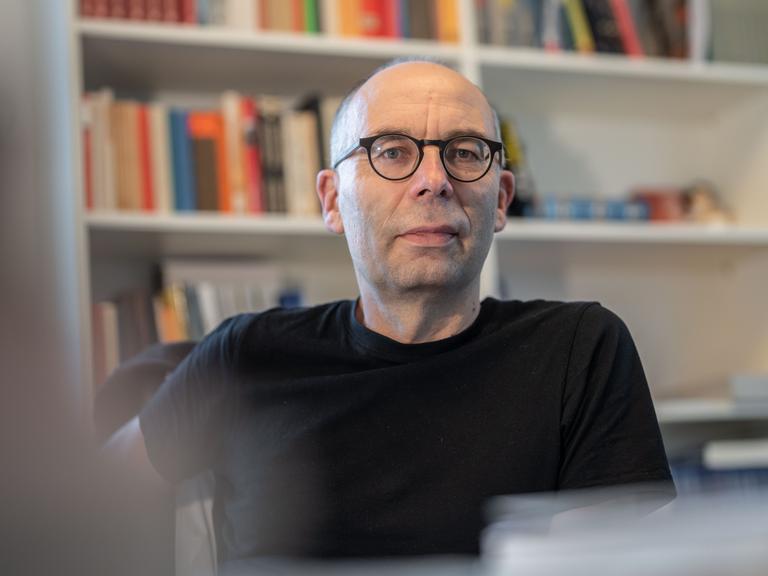

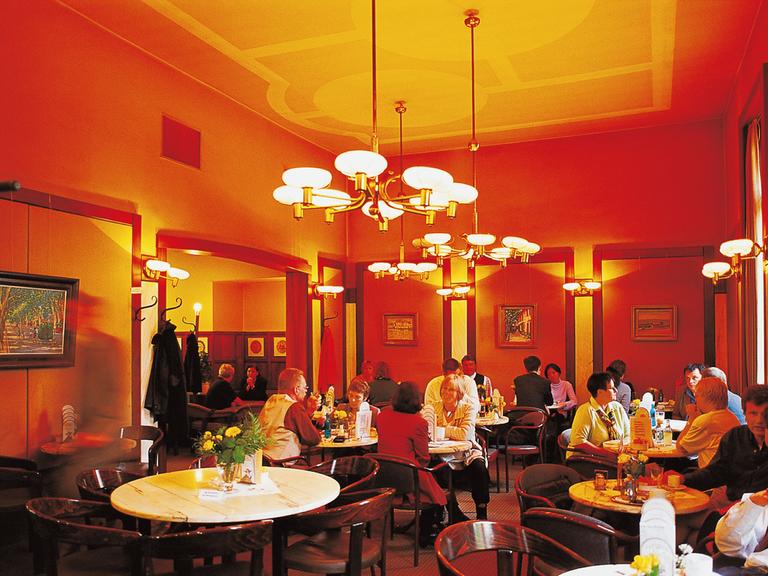

Die Frankfurter Schule nahm die Paradoxien unserer Lebensweise in den Blick. Gerade heute ist ihre Perspektive unverzichtbar, meint Simone Miller.© Johanna Rübel

Gesellschaftliche Normen stehen nicht nur in Gesetzesbüchern, ihre Geltungsweisen und Widersprüche sind uns vielmehr oft in Fleisch und Blut übergangen, bilden den unsichtbaren Hintergrund unseres Zusammenlebens. Um sie aufzudecken, braucht es das Zusammenspiel aller sozialwissenschaftlichen Disziplinen, so die Frankfurter Schule.

Kompass für vernünftige Kritik

Aufs Engste damit verbunden ist das echte Herzstück der Kritischen Theorie: die Idee nämlich, dass sich eine Gesellschaft – unsere Gesellschaft – an sich selbst messen lassen muss. Dass ihr also selbst eine Wertegrammatik eingeschrieben ist, die über ihre je aktuelle Verfasstheit hinausweist; und uns damit einen Kompass für vernünftige Kritik an die Hand gibt.

Diese Wertegrammatik offenzulegen, ihre uneingelösten Potenziale aufzuzeigen, die Dialektik von Fortschritt und Regression nachzuvollziehen: Das sind die Kernanliegen der Frankfurter Schule, damals wie heute.

Aber können wir uns heute noch eine Denkschule leisten, die derart große Ansprüche stellt? Verhebt sich die Kritische Theorie nicht, wenn sie meint, sie könnte Gesellschaft in ihrer Totalität erfassen und dann auch noch ihr normatives Fundament freilegen?

Mut zum ganzheitlichen Blick

Die Widersprüche, die Aporien unserer freiheitlich-bürgerlichen Lebensweise waren kaum je deutlicher als heute: Weniger als 200 Jahre haben genügt, den Kollaps des planetarischen Ökosystems, sogar den Untergang der Menschheit und unzähliger anderer Spezies zur realen Bedrohung werden zu lassen.

Diese existenzielle Paradoxie unserer Lebensweise verlangt geradezu nach einem kritischen gesellschaftstheoretischen Ansatz, der sich einen ganzheitlichen Blick zutraut und damit im Feld der kapillarisch ausdifferenzierten Philosophie eine gewaltige Lücke schließt. Man kann nur hoffen auf weitere 100 Jahre Kritische Theorie!