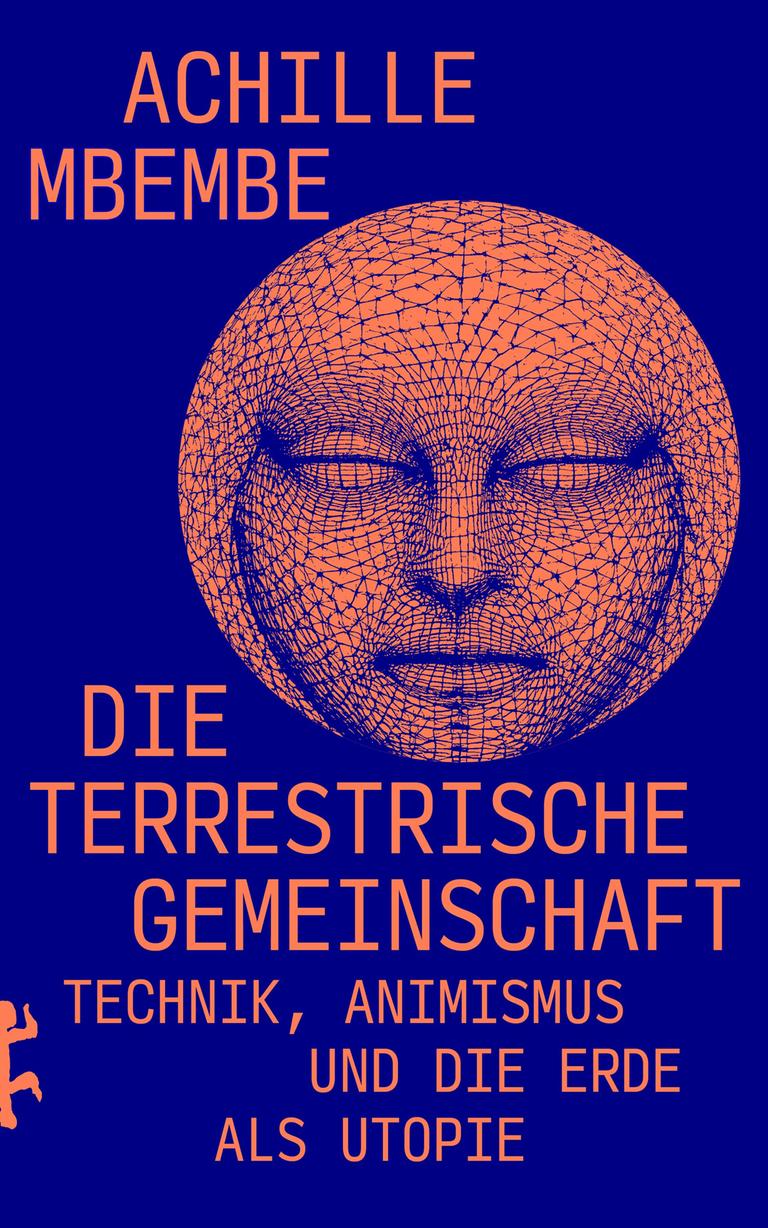

Achille Mbembe: "Die terrestrische Gemeinschaft"

© Buchcover: Achille Mbembe "Die terrestrische Gemeinschaft. Technik, Animismus und die Erde als Utopie"

Die Mathematisierung der Welt

06:56 Minuten

Achille Mbembe

Die terrestrische Gemeinschaft. Technik, Animismus und die Erde als UtopieMatthes & Seitz Verlag, Berlin 2025237 Seiten

28,00 Euro

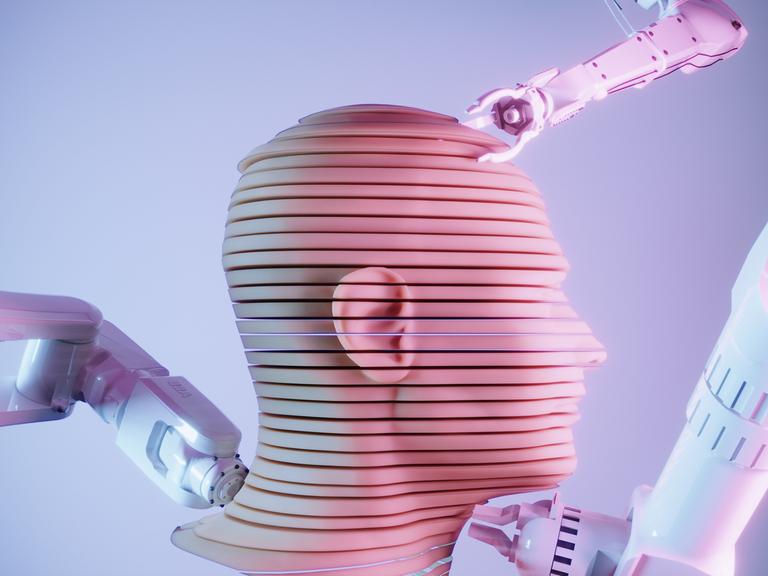

Der kamerunische Philosoph Achille Mbembe macht das Denken des Mathematikers Isaac Newtons verantwortlich für die drastische Digitalisierung der heutigen Welt. Der Drang, die Welt in Daten und Zahlen erfassen zu wollen, entfremdet Mensch und Natur.

Als Isaac Newton zum Ende des 17. Jahrhunderts die mathematischen Grundlagen seiner Naturphilosophie ausformulierte, handelte es sich nicht nur um einen bahnbrechenden Fortschritt auf dem Gebiet der Physik. Seine Begründung der modernen Mechanik verhalf auch einem vollkommen neuen Weltbild zum Durchbruch.

Auf einmal erschien das große Rätsel des Universums als prinzipiell lösbar. Zu seiner Entschlüsselung brauchte es weder Theologen noch Alchimisten, sondern ausschließlich Mathematiker. Denn seit Newton erschien im Grunde genommen alles in der Natur als berechenbar, vom Kleinsten bis zum Größten.

Genau dieses Weltbild sieht Achille Mbembe nun in der Verantwortung für den Zustand unseres Planeten. In seinem neuen Buch über die „terrestrische Gemeinschaft“ beschreibt er, wie die Erde seit Jahrzehnten zunehmend mit Kabelsträngen überzogen wird und überall riesige Datensammlungen entstehen, die es erlauben, immer mehr Prozesse zu steuern.

Längst habe die Mathematisierung der Welt den gesamten Lebensraum erfasst. Tiere würden mit Peilsendern ausgestattet, das Wachstum der Pflanzen werde digital überwacht, und die Eingriffe in die Natur würden immer umfassender. Das „Anthropozän“ sei tatsächlich ein „Technozän“, in dem irgendwann alles auf der Erde einem technischen Regime unterstellt sei.

Das Zeitalter der zweiten Schöpfung

Aus Sicht des kamerunischen Politologen vollzieht sich in unserer Welt derzeit Schritt für Schritt eine „zweite Schöpfung“. Mit dem digitalen Netz, das sich weltweit ausbreite, entstehe eine neue Natur, die ihres ursprünglichen Sinns beraubt sei und zweckentfremdet werde. Denn alles, was berechnet werden kann, kann auch manipuliert werden.

Was einst als Projekt der Neuzeit begann, um sich von der Macht der Natur zu emanzipieren, liegt für Mbembe allerdings längst nicht mehr in den Händen der Menschen. Wie die Tiere und Pflanzen seien auch sie selbst inzwischen zum Gegenstand einer umfassenden technischen Reproduktion geworden, die immer mehr Ressourcen der Erde verschlingen würde.

Die politische Bilanz, die Mbembe nach mehr als drei Jahrhunderten einer Mathematisierung der Welt zieht, ist mehr als verheerend. Der Versuch, die natürlichen und organischen Lebensräume zu beherrschen, sei den Menschen entglitten und habe sich längst in sein Gegenteil verkehrt. Für Mbembe, der sich bislang vor allem als Theoretiker des Postkolonialismus einen Namen gemacht hat, ist es daher keine Frage, dass die Leitlinien für eine bessere Zukunft nicht noch einmal aus den europäischen Quellen geschöpft werden können.

Der afrikanische Animismus

Statt die westliche Kultur weiterhin zu kopieren, könne die Erde nur mit einem neuen Verständnis des Lebendigen gerettet werden, das Mbembe im afrikanischen Animismus vorgezeichnet sieht.

Wurde der Glaube an die Beseeltheit aller Lebewesen auf der Erde bislang häufig als ein Überbleibsel sogenannter primitiver Gesellschaften verstanden, sieht Mbembe in ihm den Wegweiser zu einer neuen Gemeinschaft der Menschen untereinander und ebenso mit den Pflanzen, den Tieren und den Dingen der Welt. Nur wenn die Menschen wieder lernen würden, den anderen Lebewesen auf der Erde ihre Seele zurückzuerstatten, hätten sie auch eine Chance auf ein eigenes Überleben.

So poetisch Mbembe seine Utopie einer „terrestrischen Gemeinschaft“ auch vorträgt, so ideenlos bleibt sie allerdings, wenn es darum geht, ihre konkrete Gestalt zu beschreiben und den Weg zu ihr aufzuzeigen.