Studiengebühren, exzellente Noten und Aufnahmetests: Die Hürden, um an einer begehrten US-amerikanischen Universität zu studieren, sind hoch. Geht es allein nach diesen Kriterien, sind weiße und asiatisch-stämmige Amerikaner klar im Vorteil. Um gesellschaftliche Nachteile bei ähnlich qualifizierten Bewerbern auszugleichen, konnten Hochschulen deshalb bisher auch den ethnischen Hintergrund bei der Studienplatzvergabe berücksichtigen.

Mit der "Affirmative Action" genannten Fördermaßnahme ist nun Schluss: Der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof der USA, hat sie verboten. Er gab damit Klagen gegen die private Elite-Universität Harvard und die staatliche University of North Carolina statt.

Die "Affirmative Action" verstoße gegen die Verfassung, urteilte das Oberste Gericht der USA. In seiner Urteilsbegründung erklärte der Vorsitzende Richter John Roberts: Studierende müssten auf Grundlage ihrer Erfahrungen als Individuen behandelt werden, nicht auf Grundlage von Hautfarbe.

Viele Universitäten hätten viel zu lange genau das Gegenteil getan. Dabei seien sie fälschlicherweise zu dem Schluss gekommen, dass der "Prüfstein für die Identität eines Menschen" dessen Hautfarbe sei.

Die Programme der beklagten Universitäten seien gut gemeint und in gutem Glauben umgesetzt, aber sie erfüllten nicht die Kriterien, so Roberts.

Das Urteil fiel jedoch nicht einstimmig, sondern mit der konservativen Mehrheit am Supreme Court von sechs zu drei Stimmen.

Die drei liberalen Obersten Richterinnen kritisierten es in abweichenden Meinungen scharf. Richterin Sonia Sotomayor bezeichnete die Annahme, die Universitäten müssten „farbenblind“ bei der Bewerberauswahl sein, als „oberflächlich“. Denn die US-Gesellschaft sei weiterhin tiefgreifend segregiert.

Affirmative Action bedeutet so viel wie „aktive Gleichberechtigungspolitik“, man spricht auch von „positiver Diskriminierung“. Verschiedene Förderregelungen in den USA zielen bisher darauf ab, Minderheiten einen besseren Zugang zu Hochschulen, aber auch zu staatlichen Unternehmen und Organisationen zu gewährleisten. Präsident John F. Kennedy schob die Politik der Affirmative Action 1961 für den Arbeitsmarkt an, um Diskriminierung bei staatlichen Auftragnehmern abzubauen und mehr Chancengleichheit zu schaffen.

So war es seit der Bürgerrechtsbewegung Ende der 1960er-Jahre auch an vielen US-Universitäten Praxis, historisch benachteiligte Bewerberinnen und Bewerber zu bevorzugen – wenn sie annähernd ähnlich abschneiden wie Angehörige der weißen Mehrheitsgesellschaft. Es profitierten besonders Schwarze, Hispanics und Indigene.

Denn in ihren Bildungskarrieren sind People of Color bis heute strukturell benachteiligt, auch weil sie häufig in ärmeren Stadtvierteln leben. Schulen in den USA werden über die Grundsteuer finanziert. In Gegenden mit geringerem Steueraufkommen fehlt es demnach oft an Geld für schulische und außerschulische Aktivitäten. Faktoren, die für eine Bewerbung an einer Spitzen-Universität mit entscheidend sind.

Eine feste Quote für Minderheiten an Universitäten durfte es seit einem Urteil des Supreme Court aus dem Jahr 1978 nicht mehr geben. Stattdessen konnten die Herkunft, Ethnie und der soziale Hintergrund bei der Bewerbung berücksichtigt werden. Es sollte um eine ganzheitliche Betrachtung der Studierenden gehen.

Mehrere US-Bundesstaaten erlaubten "Affirmative Action" bereits vor dem Urteil nur an privaten, nicht aber an ihren öffentlichen Hochschulen: Arizona, Kalifornien, Florida, Idaho, Michigan, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma und Washington.

Zwei asiatisch-stämmige Studierende hatten die Universitäten wegen Diskriminierung verklagt. Der prozentuale Anteil asiatisch-stämmiger Amerikaner an US-Unis ist weit höher als der Anteil dieser Ethnie an der US-Bevölkerung.

Die Kläger wurden von der rechtskonservativen Vereinigung

„Students for Fair Admissions“ („Studierende für eine gerechte Zulassung“) unterstützt. Im Fall der privaten Harvard-Universität sah die Organisation asiatisch-Stämmige diskriminiert; im Fall der staatlichen Universität von North Carolina zusätzlich auch weiße Amerikaner.

Hinter den „Students for Fair Admissions“ steht der Aktivist Edward Blum. Er ist Vorsitzender der Vereinigung und zieht schon seit Jahren gegen "Affirmative Action" juristisch zu Felde, die er als „ungerecht, unnötig und verfassungswidrig“ bezeichnet.

Nach dem Urteil des Supreme Court sprach er von einem „Sieg des Rechtsstaats“:

Mit dieser Entscheidung kehren wir zum rechtsstaatlichen Prinzip der Farbenblindheit zurück. Die Hautfarbe spielt keine Rolle beim Zusammenhalt unserer multiethnischen Nation. Die diskriminierenden Zulassungspraktiken in der Vergangenheit haben unsere Bürgerrechtsgesetzgebung untergraben.

Edward Blum, "Students for Fair Admissions"

Tatsächlich hat

Harvard für das Abschlussjahr 2027 mit 29,9 Prozent eine Rekordzahl asiatisch-stämmiger Amerikaner aufgenommen. Gleichzeitig ging der Anteil Schwarzer (15,3 Prozent) und Latinos (11,3 Prozent) zurück.

"Affirmative Action", so Kritiker von jeher, sei selbst rassistisch. Ein Argument, das Gegner von Fördermaßnahmen häufig vorbrachten, wird auch von manchen Studierenden an der Universität von North Carolina geteilt: So sei es „zynisch“ anzunehmen, Schwarze würden es nur aufgrund „übergroßer Vorteile“ an die Universität schaffen, so der studentische Vertreter der Republikaner, Jacob James.

Die Motive hinter den nun erfolgreichen Klagen sieht die

Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson auch im politischen Klima der USA begründet. Spätestens seit der Präsidentschaft von Barack Obama sei das Land „unglaublich polarisiert“. Viele weiße Konservative fühlten sich „in die Ecke gedrängt“ – auch aufgrund der höheren Geburtenrate unter Minderheiten, die langsam zur Mehrheit würden. Aus der Befürchtung heraus, eigene Privilegien zu verlieren, setze man sich „zur Wehr“, so die Wissenschaftlerin.

"Affirmative Action" hat die Universitäten in den vergangenen Jahrzehnten vielfältiger gemacht. Doch die Einrichtungen betonten auch stets, dass Herkunft und Ethnie nur eines von vielen Kriterien bei ihrer Auswahl sei und alle Aspekte einer Bewerbung zum Tragen kämen.

So hielt es bisher auch die private University of San Francisco, an der ein Studium 50.000 Dollar pro Jahr kostet. An der juristischen Fakultät kommt mehr als die Hälfte der Studierenden aus ansonsten unterrepräsentierten Gruppen. Die Rektorin Susan Freiwald sieht dafür ein gewichtiges Argument: "Wir leben in einer multiethnischen Demokratie, und Juristen sind sehr mächtige Leute. Deshalb müssen die Juristen aus unterschiedlichen Milieus kommen."

Ähnlich betrachtet es David Oppenheimer, Juraprofessor an der staatlichen University of Berkeley, die die Fördermaßnahme "Affirmative Action" bereits vor dem Urteil nicht anwenden durfte.

Was große Denker großartig macht, ist, dass sie die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Der Weg zu großartigen Entscheidungen besteht darin, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Sichtweisen in einem Raum zusammenzubringen, unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht.

David Oppenheimer, Juraprofessor an der staatlichen University of Berkeley

„Zugang und Chancen verwehrt“ – so brachte Becky Pringle, die Präsidentin des Nationalen Bildungsverbands der USA, ihre Sicht auf das Urteil im Sender MSNBC auf den Punkt.

Die zu erwartenden Folgen lassen sich am Beispiel Kalifornien aufzeigen: In einem Referendum hatte sich 1996 eine Mehrheit der Bevölkerung für die Abschaffung von "Affirmative Action" an staatlichen Unis ausgesprochen. Danach sank die Zahl schwarzer, indigener und hispanischer Studierender an Elitehochschulen wie Berkeley oder der University of California um die Hälfte. Heute ist sie immer noch nicht wieder auf dem Stand von damals.

Und das, obwohl Kaliforniens staatliche Universitäten eine halbe Milliarde Dollar investierten, um mit anderen Maßnahmen unterrepräsentierte Gruppen zu gewinnen.

US-Präsident Biden kritisierte das Urteil und betonte, dass es noch immer Diskriminierung in den USA gebe. Hochschulen seien erfolgreicher, wenn sie eine breite ethnische Vielfalt aufwiesen:

Unsere Nation ist stärker, weil wir das gesamte Spektrum der Talente nutzen. Talent, Kreativität und harte Arbeit findet man im gesamten Land. Aber Chancengleichheit gibt es nicht überall im Land. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Entscheidung das letzte Wort ist.

US-Präsident Joe Biden

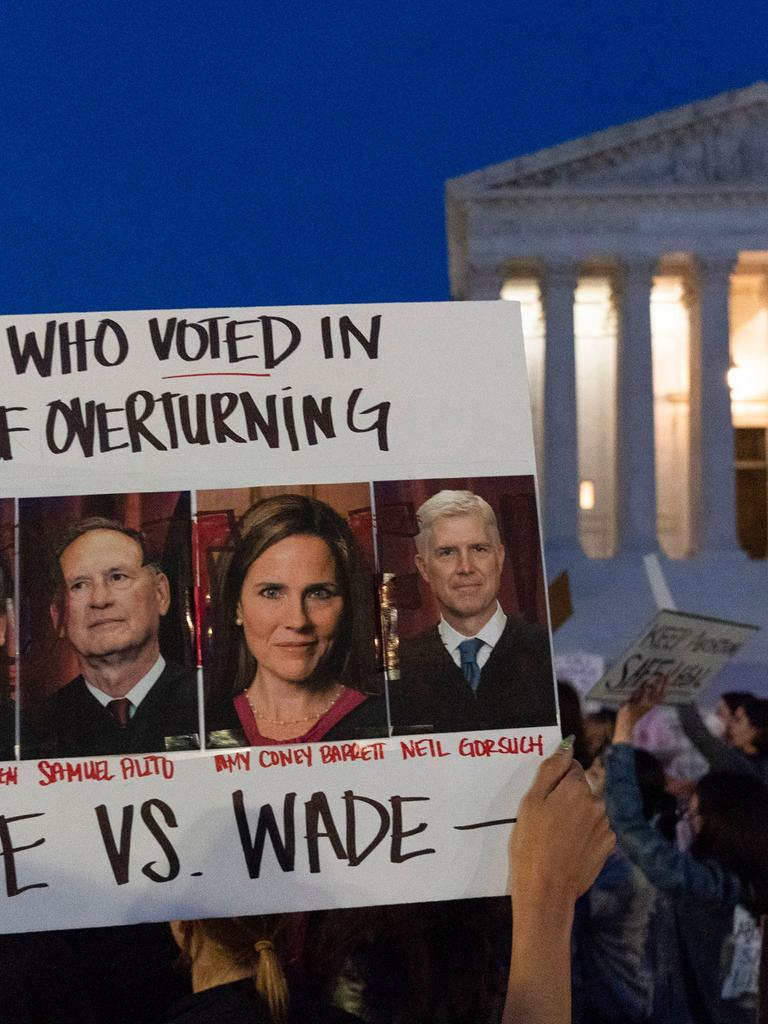

Die Entscheidung steht freilich in einer Tradition des seit der Präsidentschaft Donald Trumps konservativ dominierten Gerichts: So kippte es das landesweite Recht auf Abtreibung, das seit 1973 bestanden hatte und unter dem Namen des Falls „Roe vs. Wade“ bekannt war. Weitere Entscheidungen zum Waffenrecht und zur Klimapolitik sorgten ebenfalls für Kontroversen.

Im Fall von "Affirmative Action" müssen die Universitäten jetzt andere Wege suchen, um Vielfalt unter ihren Studierenden zu erreichen.

Doris Simon, bth, Katharina Wilhelm, Reuters