Afghanische Ortskräfte in Deutschland

Sie mussten ihr Zuhause, Freunde, oft auch Verwandte zurücklassen: Afghanische Ortskräfte in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Brandenburg. © picture alliance / dpa / Patrick Pleul

Die Angst um die Angehörigen bleibt

06:47 Minuten

Nachdem im Juni 2021 die Taliban in Afghanistan an die Macht kamen und die Bundeswehr abzog, mussten afghanische Ortskräfte darum kämpfen, auch ausreisen zu dürfen. Hier sind sie zwar sicher, doch die Erlebnisse wirken nach.

Bis vor wenigen Wochen, erzählt Aylar Rezaee, hätte sie nicht darüber sprechen können, wie es ihr erging, nachdem sie aus Afghanistan evakuiert wurde.

Die junge Frau sitzt im Schatten ausladender Baumkronen in einem Leipziger Café. Vor ihr liegt ein aufgeklapptes Notizbuch, beschrieben in ihrer Muttersprache Farsi. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich eines Tages mein Zuhause, meine Wohnung, meine Freunde, wirklich alles zurücklassen muss, dass ich nicht in mein Land zurückkehren kann und sie wiedersehen werde. Das ist ein furchtbares Gefühl.“

Als würde ein Ungeheuer die Stadt heimsuchen

Aylar Rezaee war selbständige Fotografin in Kabul – auch im Auftrag deutscher Behörden. Als die Taliban-Kämpfer die afghanische Hauptstadt erreichten, brach pures Chaos aus. Eine dramatische, fast filmische Situation, die sich in Rezaees Gedächtnis gebrannt hat.

Als würde ein Ungeheuer die Stadt heimsuchen, so beschreibt die junge Afghanin den 15. August 2021. Es blieb keine Zeit für eine überlegte Entscheidung, für den Abschied, für eine letzte Umarmung. „Für mich war das ein extrem spannungsgeladener Moment, aus meinem Heimatland fortzulaufen, denn in Afghanistan war ich jemand, eine Journalistin. Dann verschwanden plötzlich einfach alle.“

Rezaee wurde mit einem Charterflug der Bundesregierung nach Deutschland gebracht. Das war vier Tage nach dem Fall Kabuls, erinnert sie sich. „Das ist nun fast ein Jahr her. Aber die ersten Monate, als ich in Deutschland war, konnte ich nicht akzeptieren, dass ich in Deutschland bin, dass ich ein neues Leben beginnen sollte. Das konnte ich nicht akzeptieren.“

Aylar Rezaee ist nur eine von vielen Afghaninnen und Afghanen, die so empfindet. Dazu kommt die alles überschattende Angst um die Angehörigen, die am Hindukusch zurückgeblieben sind.

Sie fühlen sich nicht als Flüchtlinge

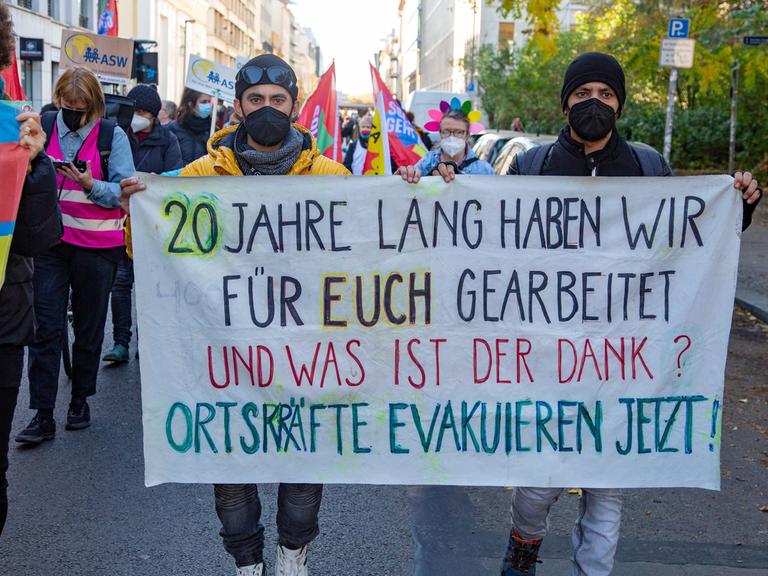

Bei einem Kongress, den das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte Mitte August in Berlin organisiert hatte, war das hautnah zu erleben. Unter den Kuppeln der Französischen Friedrichstadtkirche hatten sich erstmals Hunderte Afghanen versammelt, um ihre Geschichte zu erzählen. Männer und Frauen, Alte und Junge.

Mit dabei: Qais Nekzai vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. „Es ist für sie eine Irritation, weil sie sich nicht als Flüchtlinge fühlen, sondern als Menschen, die ihr Leben für Deutschland riskiert haben, und nur deshalb suchen sie eine neue Heimat. Natürlich ist es für sie schwer, weil sie am Anfang viel Bürokratie erleben. Es ist alles neu: eine andere Schrift, eine andere Sprache.“

Qais Nekzai lag einst selbst Schulter an Schulter neben den Soldaten der Bundeswehr in der Deckung, tauschte Zigaretten mit ihnen aus. So erzählt er das. Bis 2014 half Nekzai den Truppen als Übersetzer. Dann verließ er Afghanistan, weil er von den Taliban bedroht wurde – und ist heute mit Tausenden Menschen in Kontakt, die noch immer in ihren Verstecken ausharren. „Bis jetzt haben wir fast 350 Menschen, die eine Aufnahmezusage aus Deutschland hatten, nach Deutschland gebracht“, sagt er. „Bis jetzt haben wir Menschen nur mit privaten Spenden gerettet. Jetzt gerade können wir aufgrund finanzieller Mittel nicht mehr Menschen bewegen und retten.“

Mehr Menschen die Ausreise ermöglichen

Nach der Machtübernahme der Taliban hatte die Bundesregierung insgesamt rund 33.000 Menschen eine Aufnahmezusage erteilt: vor allem ehemaligen Ortskräften, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hatten, aber auch Mitarbeitern von Menschenrechtsorganisationen und Journalisten.

Angekommen sind bisher aber nur etwa 23.000 Menschen mit ihren engsten Angehörigen. Die beiden Ministerinnen im Außen- und Innenressort, Annalena Baerbock und Nancy Faeser, hatten kürzlich bekräftigt, allen anderen eine schnelle Ausreise zu ermöglichen. Dabei müsste Deutschland eigentlich noch viel mehr Menschen aufnehmen als bisher geplant, sagt Axel Steier von der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline. „Im Grunde genommen auch alle Subunternehmer, die für die Bundesregierung gearbeitet haben. Man müsste auch die Nicht-Kernfamilie, also alle in der Familie retten, die im gleichen Haushalt gewohnt haben.“

Die Listen auszuweiten, sei letztlich auch wichtig für diejenigen, die bereits in Deutschland seien, sagt Steier. Denn die ständige Sorge werde zum Integrationshemmnis. Als Beispiel führt er die Geschichte von 35 Mitarbeitern der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit an. „Die sind alle in psychisch schlechter Verfassung, weil die Bedrohungslage in Afghanistan hoch ist für die Verwandtschaft. So geht es vielen. Die sind immer noch im Kopf bei ihren Angehörigen und starken psychischen Belastungen ausgesetzt.“

Auch für Aylar Rezaee kommt die Frage nach der Zukunft, nach Jobperspektiven zu früh. Sie musste sich psychologische Hilfe suchen, kämpft mit den traumatischen Erlebnissen der Flucht, aber auch mit den rassistischen Vorurteilen, die sie in Deutschland erlebt hat.

Rassismus und Diskriminierung

Im Gespräch zieht sie immer wieder den Vergleich zu der Wärme, die den Ukrainern entgegengeschlagen sei. „Ich finde, weiß sein, Religion sollte im 21. Jahrhundert keinen Unterscheid mehr machen bei Menschen, die alle gleichermaßen vom Krieg betroffen sind. Krieg ist schrecklich, jeder leidet darunter. Wenn du dann in einem sicheren Land lebst und wieder leidest, das ist nicht richtig. Geflüchtete sollten sich nicht diskriminiert fühlen in diesem zivilisierten Land. Das ist nicht richtig.“

Nach acht Monaten, unzähligen Briefen und Behördenbesuchen hat Rezaee mittlerweile ihre offizielle Aufenthaltsgenehmigung. Dank ihrer Freunde, die sich im Migrationsrecht gut auskennen würden. Jetzt lerne sie Deutsch, sagt sie. Sie wolle sich integrieren – und endlich wieder jemand sein.