Ein Maler, der die Erzählung verweigert

Das Museum Brandhorst zeigt eine Retrospektive zu einem der beliebtesten Künstler der letzten Jahrzehnte. Bekannt für seine Porträts stilbewusster Frauen und für seine impressionistischen Landschaften, hat Alex Katz Generationen von Malern inspiriert.

Wenn man Alex Katz noch vor ein paar Jahren erlebt hat in Gesprächen und in Interviews, dann gewinnt man heute, sobald man ihm begegnet, zunächst einmal den Eindruck, es hätte sich in der Zwischenzeit nicht allzu viel verändert: Alex Katz, mit schwarzer Lederjacke, und einem Lächeln, das nichts weniger ist als charmant. Immerhin mittlerweile 91 Jahre alt, scheint er über ungebrochene, schier unerschütterliche Vitalität zu verfügen.

Mehr als ein Vorläufer der Pop Art

Aber der Jetlag hat ihm doch zu schaffen gemacht. Alex Katz ist nur kurz bei der Pressekonferenz anwesend und dann auch schon wieder weg. Die geplante Führung mit ihm muss kurzfristig entfallen. Zumindest hat er einen Satz gesagt, der seinen ganzen Humor und die Bescheidenheit eines großen Künstlers signalisiert. Auf die Frage, weshalb er denn die beschwerliche lange Reise von New York ins Münchner Museum Brandhorst angetreten hat, um seine aktuelle Ausstellung zu sehen, sagt er nur, dass er neugierig war darauf, wie seine eigenen Bilder aussehen: "I was curious to see what the paintings look like."

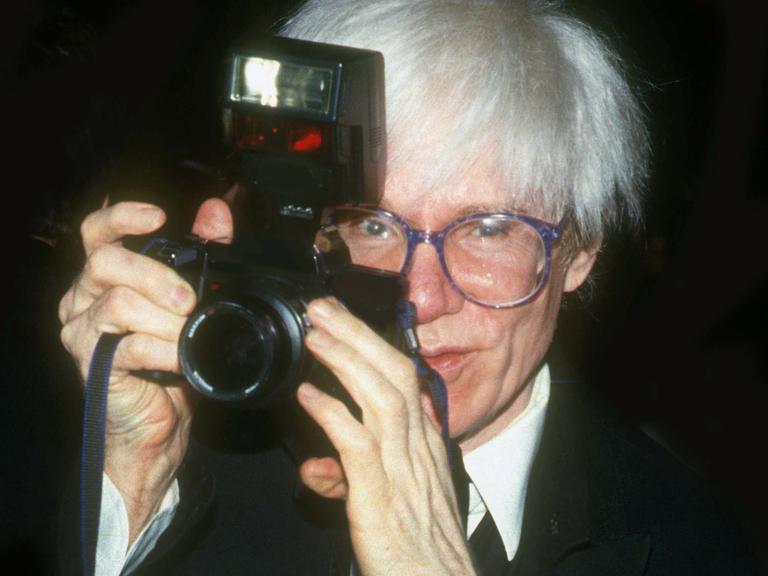

Immer wieder wird Alex Katz, geboren 1927 in Brooklyn, New York, als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer, gehandelt als Vorläufer der Popart. Dabei ist er, weit mehr, als von seinen großen Pop-Art-Kollegen Andy Warhol, Robert Rauschenberg oder Larry Rivers geprägt von den jungen Literaten der Kunstszene im New York der 50er wie John Ashbury oder Frank O'Hara.

Eine Besucherin im Museum Brandhorst vor dem Bild "Trio" (1975) von Alex Katz. © dpa

Diese erste Generation der New York School beeinflusste sich unablässig gegenseitig. Dichter, Maler, eine Avantgarde, die vor dem Hintergrund des Aufkommens neuer Medien wild entschlossen war, das Absolute im Augenblick zu formulieren.

Die unmittelbare Gegenwart malen

Bis heute malt Katz das, was er "the immediate present" nennt, die unmittelbare Gegenwart. Oft und immer wieder hat Alex Katz dabei die Figuren seiner Umgebung porträtiert, den Tänzer Paul Taylor, Freunde, das Down-Town-Milieu in New York. Und vor allem seine Frau Ada. Ihr Portrait erscheint allein vierzehnmal in dieser Ausstellung im Museum Brandhorst, die insgesamt an die neunzig Schlüsselwerke aus rund siebzig Jahren zeigt, von den 50ern bis heute.

Ada blickt dem Besucher gleich im ersten Raum von einer Leinwand entgegen. Auf einem riesigen Bildformat mit grünem Hintergrund scheint sie, den Blick dem Betrachter zugewandt, in ihrem grauen wehenden Mantel schräg in die Fläche hineinkomponiert, förmlich durch das Bild zu fliegen. Sonst erzählt das Bild nichts.

Ein Mann betrachtet im Museum Brandhorst Bilder in der Retrospektive "Alex Katz".© dpa

Katz verweigert die Erzählung. Seine Bilder sind plakativ, wie Zeichen, Ikonenhaft, und hinter der Glätte ihrer Oberflächen verbirgt sich kein Geheimnis und schon gar keine Psychologie. Dabei hat Katz die schrille Farbigkeit und Flächigkeit seiner Bilder selbst schon mehrfach als aggressiv bezeichnet. Achim Hochdörfer, Direktor des Museum Brandhorst in München:

Keine Geheimnisse, keine Psychologie

"Ich glaube, man muss das vor dem Hintergrund sehen, dass in den späten 50er Jahren, den frühen 60er Jahren, einfach durch das Aufkommen der Werbeindustrie, so wie wir die Werbeindustrie kennen, Hochglanzmagazine, das Fernsehen, das plötzlich Einzug in die Wohnzimmer gehalten hat, und diese Formensprache, diese neuen medialen Visualitäten, die haben ja eine enorme Aggressivität gehabt.

Und darauf referiert er immer wieder. Dass durch den Fernseher die Gesichter so nah heran gerückt wurden und beschnitten wurden, dass plötzlich eine kühne Ästhetik oder eine aggressive Bildsprache, die einfach aufmerksamkeitsheischend war, dass er das versucht hat, in die Malerei zu übernehmen, und aber nicht den Weg von Andy Warhol einzuschlagen und sich ganz auf die Seite der mechanischen Reproduktion zu stellen, sondern das in Verbindung zu bringen mit einer Bildtradition, einer europäischen Malerei-Tradition."

Hochkomplexe Wahrnehmung einer reduzierten Medienwelt

Katz Bilder sind zum Teil so großformatig, dass sie die Museumsräume zu sprengen scheinen. Wie etwa die Arbeit "Private Domain" von 1969. Die abgebildeten Tänzer bei einer Probe füllen wuchtig eine ganze Museumswand. In seiner Überwältigungsästhetik provoziert diese Technik zugleich neue Assoziationen zur manipulativen Kraft von Bildern, ihre Präsens, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint.

Wenn man die Dinge vereinfacht, hat Alex Katz einmal gesagt, sieht es immer erstmal naiv aus. Dahinter aber verbirgt sich neben einer subtilen Technik auch die hochkomplexe Wahrnehmung einer reduzierten Medienwelt. Es sind die Bilder eines großen alten Meisters.