Der einsame Abschied

29:52 Minuten

Wer in Deutschland ohne Angehörige verstirbt, wird von den Behörden bestattet - pragmatisch und möglichst kostengünstig. In Berlin stehen gerade einmal 731 Euro für eine ordnungsrechtliche Bestattung bereit. Wie würdevoll kann ein solcher Abschied sein?

Am Eingang des Alten Domfriedhof in Berlin Mitte steht ein Schaukasten, darin eine Liste mit den Bestattungen des Tages: 8:45 Uhr: Sandro H. – 9:30 Uhr: Gerda W. – 10.15 Uhr: Friedhelm F. Simon ist Bestatter. Schwarzer Anzug, aufrechter Gang, ein würdevolles Auftreten.

"Ich begleite hier den ganzen Tag die Urnen zum Grabe", erzählt er. "Ich sage mal 70, 80 Prozent laufe ich alleine, da kommen keine Angehörigen, keine Freunde. Sie können sich ja ausrechnen: im Winter neun am Tag. Und im Sommer zehn. Mehr darf ich nicht machen. Falls es mehr werden, macht mein Kollege parallel im Mausoleum noch Bestattungen. Wir haben im Sommer zwischen 50 und 60 Bestattungen pro Woche."

Manchmal kommen ein paar Freunde der Verstorbenen zur Zeremonie in der Kapella, erzählt er, manchmal ein Pfleger oder ein alter Mitschüler. "Das sind dann halt traurige Informationen, die ich bekomme. Aber damit muss man leben. Auf einem Grab steht auch, finde ich nicht schlecht: Wir sind zu Gast auf Erden. Und da ist was Wahres dran."

Bestatter und Urne – sonst ist da keiner

In der Kapelle steht eine schwarze Urne vor einem Holzkreuz, daneben leuchten eine Handvoll Kerzen. Mit erhobenem Haupt trägt sie Simon hinaus, hinüber zum Gräberfeld. Der Gärtner hat schon ein kleines Loch gegraben und wässert nun die Blumen. Simon spricht allein. "Nun bist du von uns gegangen. Und wirst von unserem Herrn aufgenommen. Ruhe in Frieden."

Urne in der Friedhofskapelle kurz vor der Bestattungszeremonie. Trauergäste kommen sehr selten hierher.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich

37.000 Menschen versterben jedes Jahr in Berlin. Wer keine Angehörigen hat und niemanden, der sich kümmern will, wird vom Staat beerdigt. Ordnungsrechtliche Bestattung heißt das dann, 2200 solcher Fälle gibt es in Berlin pro Jahr. Das ist jeder 16. Todesfall. 2200 Lebensgeschichten, die hier auf dem Alten Domfriedhof enden. Auf einem Urnenfeld mit unzähligen kleinen grünen Plaketten aus Plastik, auf denen nur Name, Geburts- und Sterbedatum stehen.

Simon stellt sich schon auf den Nächsten ein. "Um elf Uhr ist der, und in der Zwischenzeit richte ich alles her und gucke, ob alles in der Kapelle klar ist. Manchmal fege ich aus, manchmal fege ich vor der Kapelle. Zwischendrin muss ich dann die nächsten richten für morgen, sind heute angekommen."

Marco Gebler, 40 Jahre, ist Mitarbeiter des Bestattungsinstituts Berolina. Er sitzt an seinem Schreibtisch im zweiten Stock eines Hinterhauses in Kreuzberg. In der "Schaltzentrale" des Unternehmens, wie er sagt. Eine gewöhnliche Büroetage mit Laminatboden, Computern und Aktenordnern.

"Wir haben hier oben mehrere Telefone und eine Hauptnummer, die bekannt ist in den Heimen, bei der Polizei", erläutert Gebler. "Und wenn die jemanden finden in der Wohnung und keine Angehörigen vor Ort sind, dann muss der Leichnam ja weggebracht werden. Und dann für einen solchen Fall gibt es eben Berolina Bestattungen. Wir kommen dann und holen ihn ab."

Ein Leichnam wird abgeholt: Wer ist der Mann?

Der Tod ist hier fern und auch wieder nicht. Alle ordnungsrechtlichen Bestattungen der Stadt werden von hier aus koordiniert. Das Telefon klingelt im Minutentakt. "Und später, wenn sich dann immer noch keine Angehörigen melden, nach fünf Tagen oder so, ein bisschen wartet man ab, man muss ja auch eine Chance geben. Aber dann sagen wir dem Ordnungsamt Bescheid: Moment, hier liegt ein Leichnam, da kümmert sich keiner drum. Prüft mal bitte, ob es da Angehörige gibt und schreibt die mal an. Und wenn es keine Angehörigen gibt, dann sagt das Ordnungsamt: Okay, Berolina, dann macht mal."

Der Friedhofsgärtner kümmert sich um das Gemeinschaftsgrab für ordnungsbehördlich Bestattete.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich

Das Telefon klingelt. Die Kriminalpolizei bittet darum, einen Bestatter zu einem Leichnam in den Berliner Süden zu schicken. Uwe M., 1,70 Meter groß, 70 Kilogramm schwer. Geburtsjahr: 1950. Gestorben eines natürlichen Todes. Marco Gebler erklärt das Prozedere.

"Jetzt haben wir hier so ein Aufnahmeprotokoll, da fragen wir Dinge ab. Und jetzt geht es weiter an die Männer. Und die verabreden sich dann, fahren zum Abschnitt oder melden sich beim Abschnitt und sagen: Wir sind in 15 Minuten da. Und die Beamten des Abschnitts kommen dann zusammen mit dem Schlüssel zur Wohnung gefahren, dort trifft man sich dann. Die machen uns auf und wir holen den Leichnam ab."

Eine Stunde später. Ein Villenviertel im Berliner Süden. Mächtige Ahornbäume wiegen sich im Wind, hier und da haben sich schmucklose Mietskasernen untergemogelt. Es regnet in Strömen.

Donovan Parmer stellt sich vor: "Ich bin Bestattungsfachkraft. Wir sind jetzt gerade in Berlin-Schmargendorf, und da haben wir eine Abholung über die Polizei. Es wurde ein Leichnam aufgefunden, und darum werden wir uns kümmern. Wir holen uns die Bahre aus dem Auto, laufen dann zum Haus, schauen, dass wir reingehen können, ohne uns zu verletzen, und dass wir den Verstorbenen ganz vernünftig in die Bahre reinkriegen können."

Donovan Parmer ist ein junger Mann mit einem jugendlichen Gesicht. Seit acht Jahren arbeitet er schon in dem Beruf. Die Wohnung von Uwe M. liegt im Hochparterre eines schmucklosen Mietshauses. Im Arbeitszimmer liegen aufgeklappte Ordner, im Wohnzimmer wartet die Fernbedienung auf dem Tisch.

Zwei Nachbarn hatten die Polizei gerufen. Uwe M. war seit Tagen nicht mehr aus seiner Wohnung gekommen. Jetzt liegt er kopfabwärts auf der Couch, nur mit Unterhose bekleidet, die Glieder blassweiß, der Kopf dunkelblau. Die Bestatter heben den Leichnam in einen dunklen Leichensack und schließen den Reißverschluss. Auf einer Bahre wird er hinausgefahren, in zwei Minuten ist alles erledigt.

Donovan Parmer atmet einmal kurz durch. "Das ist für uns normaler Alltag. Da war jetzt nichts anderes als sonst. Das war eine einfache Abholung, weil es ziemlich weit unten in dem Gebäude war. Ins Krematorium geht es noch nicht, denn wir haben noch Folgeaufträge. In unser Auto passen bis zu vier Verstorbene rein. Wir müssen erstmal noch weiter, wir haben noch drei vor uns."

Harter Konkurrenzkampf unter Bestattern

In Berlin-Kreuzberg ist die Schaltzentrale von Berolina Bestattungen. Der Chef des Unternehmens – ein umstrittener Geschäftsmann.

"Mein Name ist Hartmut Woite. Als junger Mensch habe ich Porzellanformer gelernt, irgendwann bin ich Bestatter geworden, da war ich 31, da habe ich die Firma gegründet. Ich habe inzwischen bestimmt um die 50.000 Menschen bestattet, eher mehr in den 40 Jahren. Die ersten Jahre ging das nicht so toll. Klar, das war der Aufbau. Aber inzwischen ist alles liquidiert."

Die Bestatterzzene ist hart umkämpft, und Hartmut Woite, wenn man so will, ihr Enfant terrible. Er hat schon immer in erster Linie unternehmerisch gehandelt. Vor der Wende hat er die Särge im Osten der Stadt eingekauft – im großen Stil. Sie waren günstiger. Nach der Wende hat er ein Krematorium in Tschechien entdeckt, Preisleistungsverhältnis: unschlagbar.

Hartmut Woite gilt als Enfant terrible der Bestatterszene. Er macht mit Dumpingpreisen von sich Reden.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich

Die Konkurrenz hat ihm das nicht nachgesehen. Woite ist bis heute aus der Innung ausgeschlossen, ihm werden Pfusch und beinharte Methoden vorgeworfen. Bestattungen zu Dumpingpreisen, Geschäfte machen mit dem Tod – pietätslos. Was an den Vorwürfen dran ist, lässt sich schwer nachprüfen.

"Es soll sich niemand meinen Kopf zerbrechen. Die sollen sich Ihre Köpfe zerbrechen, was sie machen. Meinen Kopf muss sich niemand zerbrechen."

Vor ein paar Jahren wittert Hartmut Woite ein großes Geschäft. Er bewirbt sich bei der öffentlichen Ausschreibung für die ordnungsbehördlichen Bestattungen mit einem unschlagbaren Billigangebot: 148,51 Euro pro Bestattung. Abholung, Kühlung, Sarg, Wäsche, alles inklusive.

"Über mehrere Jahre hinweg war ich einfach zu teuer im Angebot. Da dachte ich, gut, da musst du es mal andersherum versuchen, sehr auf Kante genäht, die Bewerbung abzugeben. Da habe ich die Bewerbung gewonnen. Hat natürlich einen Hintergrund. Wir haben ja eine bestimmte Menge an Sterbefällen jedes Jahr gehabt. Und wenn man dem Produzenten sagt: Du, ich brauche im Jahr 3000 Särge von einer bestimmten Sorte. Dann kann er seinen Betrieb darauf einstellen. Der Einkauf für den ist dann anders, aber auch für mich als Abnehmer ist es anders, als wenn ich im Monat vielleicht zehn Stück nehme."

Woite kriegt den begehrten Auftrag. Seitdem organisiert er rund 2200 Amtsbestattungen pro Jahr. Ein Auftrag von gut 325.000 Euro. Seine Gegner werfen ihm vor, dass er nur deshalb so billig sein kann, weil er trickst und an allem spart, was die Würde der Verstorbenen ausmacht. Woite sieht das natürlich anders.

"Würdevoll hat eben nichts mit Geld zu tun. Überhaupt nicht. Zu einer würdevollen Bestattung gehört einfach, dass die Hinterbliebenen wirklich betroffen sind durch den Tod. Das ist würdevoll. Ob es nun Eiche ist, ein Krematorium, ob es eine Friedwald-Bestattung ist oder eine Seebestattung. Die Hinterbliebenen, die müssen damit leben können. Dann ist das für mich würdevoll, egal wie viel Geld das kostet."

Was ist eine würdevolle Bestattung?

Am anderen Ende der Stadt sitzt Patrick Larscheid in seinem Bürozimmer. Computer, Besprechungstisch, der Charme einer Behörde. Larscheid ist Leiter des Gesundheitsamtes Reinickendorf und damit zuständig für die ordnungsrechtlichen Bestattungen in dem Bezirk. Er ist einer der Kritiker von Woites Arbeit. 148 Euro für eine Bestattung? Unternehmerisch wenig seriös, meint Larscheid. Doch das Problem liege noch tiefer.

"Die Behörde definiert, was sie haben will. Das sind sehr nüchterne Kenngrößen. Wir wollen, dass jemand rund um die Uhr eine Leiche abholen kann, dass er die rund um die Uhr dann kühlen kann. Dann wollen wir haben, dass die dahin und dahin transportiert wird. Das sind ziemlich klare Vorgaben. Es gibt eine Vorgabe, wie die Leiche versorgt werden soll. Und dann - jetzt festhalten - sagt das Vergaberecht, kriegt den Zuschlag der, der den günstigsten Preis bietet. Das heißt: Uns interessiert nur noch der Preis."

Ordnungsrechtliche Bestattungen werden kommunal organisiert. Die Kommunen entscheiden selbst, wie viel Geld sie dafür in die Hand nehmen. Nirgendwo ist es so wenig wie in Berlin: 751 Euro darf eine Bestattung im Gesamten kosten. 148 Euro gehen an Berolina, also an das Unternehmen Woites, 218 Euro an das Krematorium, 365 Euro an den Friedhof.

"Im Tod machen wir aus diesen Menschen ein depersonalisiertes Wesen, das keine Wünsche, Vorlieben und Abneigungen mehr hat. Das ist für mich eigentlich das größte Problem. Ich könnte zum Beispiel sagen: Ich hätte ganz gerne, dass wenigstens Musik gespielt wird. Dann will ich jemanden haben, der da eine Rede hält. Kann man alles machen. Ich finde, man sollte es sogar machen. Aber das kostet Geld. Es ist, nebenbei bemerkt, aber eben auch ein Thema, mit dem Sie politisch keine Lorbeeren verdienen. Sie gelten nicht als Macher, wenn Sie die ordnungsbehördliche Beisetzung würdevoller durchführen lassen. Da sind Sie nicht der Shootingstar, der Kandidat für ein Bürgermeisterposten."

Patrick Larscheid, Leiter des Gesundheitsamts Reinickendorf, vor dem Krematorium Ruhleben. Als Amtsarzt führt er hier Leichenschauen durch.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich

Beruflich hat Larscheid jeden Tag mit dem Thema zu tun. In Berlin sind es die Gesundheitsämter, die für ordnungsrechtliche Bestattungen verantwortlich sind.

"Ich konstruiere mal einen Fall, der überhaupt nicht aus der Luft gegriffen ist: Eine Frau, die Witwe ist, hat zwei Töchter, lebt alleine. Man findet die Frau verstorben vor. Jetzt sagt die Nachbarin: Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, ob da Familie existiert. Von Kindern hat sie nie gesprochen."

Larscheid und seine Mitarbeiter recherchieren nach Angehörigen, durchforsten die Melderegister und Standesämter. Gibt es Angehörige, werden sie schriftlich kontaktiert.

"Und dann hofft man auf eine Antwort. Und wenn keine Antwort kommt, dann setzen wir bei. Das heißt, wir leiten die Kremation ein und dann die ordnungsbehördliche Bestattung. Und dann kommen die Kinder dieser Verstorbenen zurück aus dem Urlaub, finden den Brief von uns im Briefkasten, fallen aus allen Wolken. So hab ich das doch gar nicht gewollt."

Es kann jeden treffen, das will Larscheid damit sagen. Wer ordnungsbehördlich bestattet wird, war zwar im Sterben alleine, aber nicht zwangsläufig im Leben.

"Wir müssten viel, viel stärker im Umfeld des Verstorbenen recherchieren. Wobei es auch sehr einfach gedacht ist, so ein Umfeld überhaupt erst mal zu finden. Lass jemanden hier ein halbes Jahr in der Stadt wohnen. Keine Ahnung, wer hier für den wichtig war. Und wie soll ich die denn erreichen? Soll ich denn die Handykontakte auslesen und alle anrufen oder wie? Das sind Ermittlungsmethoden der Mordkommission. Und das macht es eben so kompliziert, dass man sagen muss: Naja, okay, dann brauchen wir Standardverfahren. Einen anderen Weg scheint es nicht zu geben. Leider."

Der Gegenentwurf: ein Grab mit vielen Namen

Auf den Friedhöfen vor dem Halleschen Tor in Berlin-Kreuzberg liegen die Berühmtheiten des 19. Jahrhunderts begraben. Die Familie Mendelssohn, E.T.A Hoffmann, Carl von Siemens.

"Das ist hier die Grabstätte mit den vielen Namen. Wenn Sie sehen, ist es hier ein großes, hohes Wandgrab. Und hier sind die Menschen bestattet, die die letzten Jahre hier in unserem Umfeld gestorben sind."

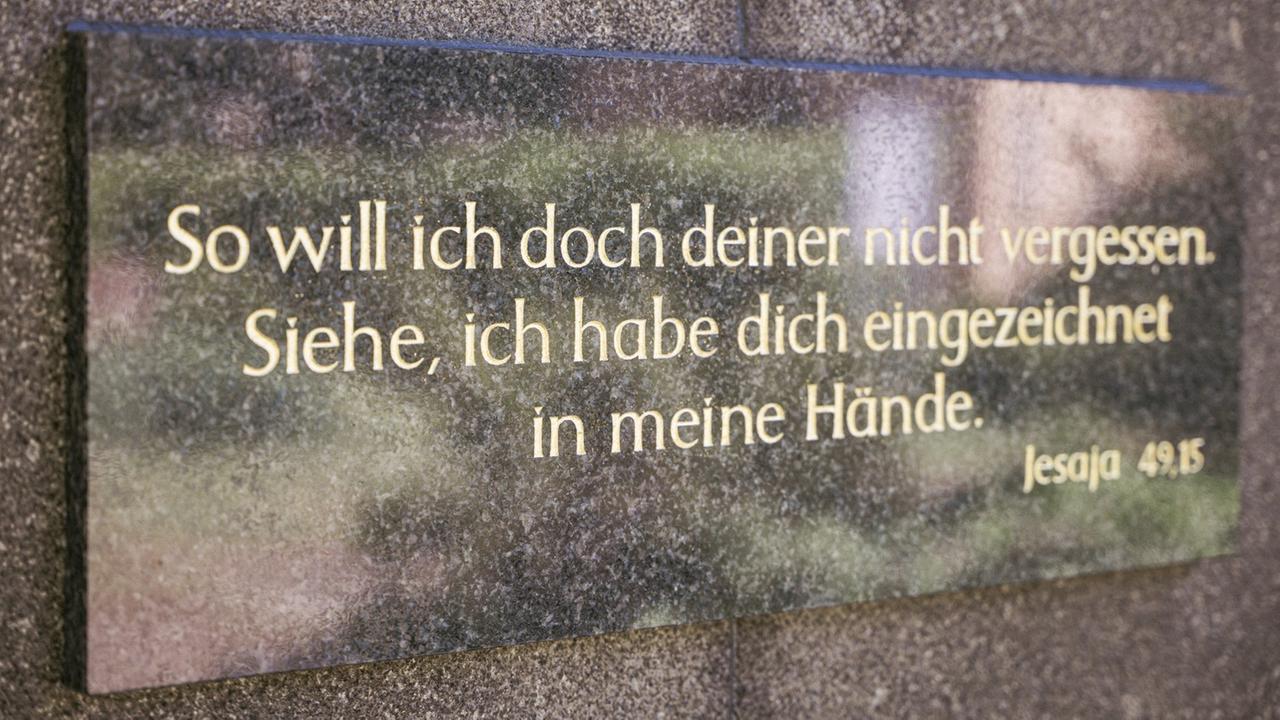

Peter Storck ist Pfarrer der Heilig-Kreuz-Passion, bekannt für ihre Obdachlosenarbeit. Er steht vor einem schwarzem, schimmernden Grabstein, gut und gerne drei mal drei Meter groß und trotzdem schlicht. "Ich lebe, und ihr sollt auch leben", steht da in goldener Schrift, und die Namen von 70 Menschen.

"Wir haben so einen Grundsatz, dass wir sagen, dass die, die im Leben immer so wenig Anteil an dem gesellschaftlichen Reichtum haben können, doch in einer besonderen Würde und Ästhetik auch behandelt werden sollen, auch in unseren Einrichtungen, und jetzt auch bei der Bestattung, sodass wir hier auch auf den denkmalgeschützten Friedhöfen nicht irgendwie ein Grabfeld nehmen, sondern ein wirkliches Erbbegräbnis, im Grunde Zeugen des Bürgertums des 19. Jahrhunderts. Und damit erhalten wir einerseits diese Gartendenkmale, und zweitens machen wir auch äußerlich deutlich, welche Würde jeder Mensch hat."

Inschrift am "Grab mit den vielen Namen"© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich

Seit 2003 gibt es das "Grab mit den vielen Namen", nur noch zwei Plätze sind frei. Deshalb ist direkt daneben nun schon das zweite Gemeinschaftsgrab entstanden. Kostenpunkt für den Grabstein: 10.000 Euro.

Möglich ist das nur durch Spenden. Denn auch hier zahlt die öffentliche Hand nur die allgemeine Grundgebühr: 365 Euro pro Bestattung. Erst seit Kurzem spendiert der Bezirk einen kleinen Blumenkranz auf der Urne. Bei den Beerdigungen will Pfarrer Storck aber trotzdem nicht sparen.

"Das ist ganz würdig. Wir bekommen die Kapelle vom Friedhofsträger umsonst und können da den liturgischen Teil machen. Oft macht jemand aus dem Umfeld auch selber Musik. Und hier an der Grabstelle gibt es immer noch die Gelegenheit, dass alle, die den Verstorbenen begleiten, noch etwas sagen. Wir hatten hier eine Punkerbeerdigung zum Beispiel. Und da hat hier noch so eine improvisierte Punkband hier noch ein kurzes Abschiedsständchen gemacht. Es ist keine Beerdigung so wie die andere."

Der Friedhof ist eingerahmt von großen Straßen. Viel Verkehr und Baulücken aus dem Krieg. Berlin, die kalte, unfreundliche Großstadt. Hier können Menschen verloren gehen.

Auf der anderen Straßenseite steht die Heilig-Kreuz-Kirche, ein imposantes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Allerlei Zinnen und Türmchen, in der Mitte eine große Kuppel, strahlendes Rot. Im Mittelschiff der Kirche spielt ein ehemals Obdachloser Klaviersonaten auf dem Flügel. Pfarrer Peter Storck nimmt im Seitenschiff Platz und erzählt von den Anfangsjahren des "Grabes mit den vielen Namen".

"Da haben wir wirklich verrückte Sachen erlebt. Da wurden wir gefragt: Ja wie kommen Sie denn dazu, sich überhaupt um solche Leute zu kümmern? Da gab es immer so ein überraschtes Staunen. Und es gab in einzelnen Bezirken auch wirklich sehr rigide Handlungen und sagte: Ja, sie sind nicht berechtigt und sie können darüber nicht bestimmen, wo die Person bestattet wird. Diese Entscheidung treffen wir."

Das "Grab mit den vielen Namen" der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg. © Deutschlandradio / Philipp Lemmerich

Mittlerweile haben die Behörden die Initiative akzeptiert. Sie melden sich, wenn ein Mitglied der Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde verstirbt. Eine ungewöhnliche Kooperation, bislang einzigartig in der Stadt.

Doch auch ein gepflegtes Gemeinschaftsgrab kann nicht über das eigentliche Problem hinwegtäuschen: Viele Menschen sterben einsam.

"Mich persönlich erschüttert das schon, weil es eine gewisse Gleichgültigkeit in der Gesellschaft deutlich macht. Aber ich weiß auch, es gibt ganz viele sogenannte stille Heiligen, die sich um Nachbarschaften kümmern, die sich um Einsame kümmern. Die kommen aber bei diesem Thema nicht so sehr zum Zuge. Ich glaube, wir müssen das Thema Sterben und Tod aus dieser Tabuzone herausholen. Hier bedarf es auch in der Gesellschaft mehr Mut zu sagen: Ja, das war meine Nachbarin. Die hat ganz alleine gelebt, hatte keine Verwandten mehr. Aber bei der Beerdigung, da kümmere ich mich drum."

Wir vergöttern die Gegenwart

Auf einem anderen Friedhof in Berlin-Neukölln, steht Jan von Campenhausen, ebenfalls Pfarrer, und blickt über frische Gräber und aufgelassene Mausoleen.

"Vielleicht gab es in der gesamten Geschichte nur wenige Zeiten, wo das Sterben so verdrängt worden ist wie zu unseren Zeiten, wo nur ganz jetzt und nur ganz hier gilt und nicht den Blick darauf, dass irgendwann der letzte Augenblick, der letzte Atemzug, das letzte Wort gekommen ist."

Gegenwartsvergötterung nennt Campenhausen das. "Und da sehe ich in den letzten 20, 30 Jahren, dass wir einen großen Verlust haben, dass Menschen nicht mehr wahrhaben wollen, dass das Leben endlich ist. Das bewerte ich dann schon und sage: Lasst uns das Bibelwort denken. Bedenke, Mensch, dass du sterben musst, damit du klug wirst. Das ist der Horizont, vor dem wir gestellt werden und nicht der aktuelle Erfolg oder das aktuelle Wohlergehen oder aktuelle Leiden. Das ist der Horizont."

Jan von Campenhausen ist Pfarrer in Berlin-Neukölln. Im Januar 2020 organisierte er eine Andacht für ordnungsbehördlich Bestatte.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich

Jan von Campenhausen war lange Gemeindepfarrer in Dortmund und Görlitz, arbeitete später bei der EKD. Irgendwann führte ihn der Weg nach Berlin-Neukölln. Das Thema der ordnungsbehördlichen Bestattungen war neu für ihn, aber als jemand eine Andacht für einsam Verstorbene anregte, sagte er sofort zu. Im Januar dieses Jahres fand sie zum ersten Mal statt.

"Für mich war das Faszinierendste in dieser sehr diversen Gruppe von Menschen, zwischen Schlipsträgern und zerrissenen Hosen: totale Ruhe, sich 250 Namen anzuhören. Und Sie haben jedes Mal ein Kopfkino dabei, und es gibt jedes Mal einen Stich. Ist ungeheuer anstrengend. Es war eine totale Ruhe, kein Stuhlrücken, kein Hüsteln, kein Nesteln, eine totale, konzentrierte Ruhe, wie ich sie lange nicht erlebt habe. Das hat nicht nur mich nachhaltig beeindruckt und deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass das geschieht."

Gedenkfeiern wie in Neukölln finden jetzt in mehreren Berliner Bezirken statt, einmal im Jahr, immer im Januar. Es kommen Angehörige, aber auch Wildfremde. Menschen, die es nicht zulassen wollen, dass Verstorbene einfach vergessen werden. Darüber staunen viele, auch Jan von Campenhausen. In der kalten und hässlichen Großstadt gibt es nicht nur Einsamkeit und Anonymität, sondern auch Mitmenschen, denen das Ende der anderen nicht egal ist. Sie kommen zu den Gedenkfeiern und bilden für einen Moment eine Gemeinschaft mit den Verstorbenen und den Hinterbliebenen. Einfach so. Eine starke Geste, die sich Jan von Campenhausen auch mitten im Leben wünschen würde.

"Das Tragische ist nicht das fehlende Geld, sondern das fehlende Zusammenhalten innerhalb der Gesellschaft. Das ist das, was hinterher dann auch deutlich wird am Ende des Weges. Und nicht ob ich mir einen Mahagonisarg leisten kann oder eben nur eine Billigbestattung in der Urne. Das macht nicht den Unterschied."