Andrej Platonow: Die Baugrube

Aus dem Russischen von Gabriele Leupold

Suhrkamp Verlag, Berlin 2016

240 Seiten, 24,00 Euro

Ein sozialistischer Beckett

Arbeiter heben eine gigantische Grube für ein Hochhaus aus: Es soll Platz für die Bevölkerung einer ganze Stadt bieten. Mit Szenen, die an Beckett erinnern, dekonstruiert Andrej Platonow in seinem Roman von 1930 die sozialistische Utopie.

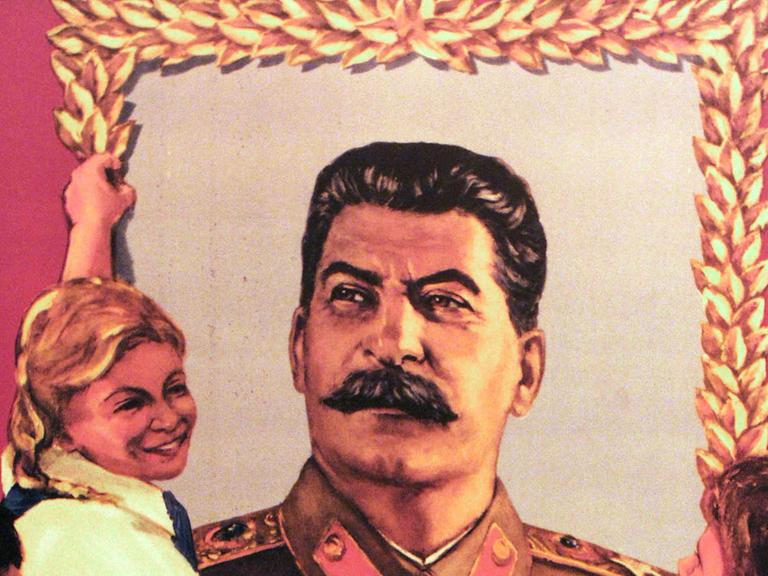

Andrej Platonows berühmtester Roman entstand 1930, aber erst 1987 konnte er in der Sowjetunion veröffentlicht werden. Er spielt zur Zeit des ersten Fünfjahresplans. Als Symbol für die Tendenz der Epoche steht das geplante Bauwerk: ein monumentales "gemeinproletarisches" Hochhaus, in dem die Bevölkerung einer ganzen Stadt unterkommen soll. Im Roman geht es allerdings bis auf Weiteres nicht hinauf, sondern hinab. Eine gewaltige Grube wird ausgeschachtet: eine Gruft für die Menschheitszukunft.

Wegen "Nachdenklichkeit" aus der Fabrik entlassen

Hauptfigur und einer der Gruben-Gräber ist der dreißigjährige Woschtschew, ein wegen "Nachdenklichkeit" aus der Fabrik entlassener, tief melancholischer Mensch, der den Sinn des Ganzen nicht finden kann und stattdessen überall den Trübsinn einer verfehlten Schöpfung entdeckt: ein wandelnder Kontrapunkt zum dröhnenden Aufbauoptimismus, dessen blecherne Appelle ununterbrochen zitiert werden, aber nur noch farcenhaft wirken.

Neben Woschtschew gibt es eine Reihe allegorischer Figuren, etwa den grobschlächtigen Arbeiter Tschiklin, den die "Intelligenz" repräsentierenden Ingenieur Pruschewsky, den opportunistischen Funktionär Paschkin, den niemals schlafenden "Aktivisten", den beinlosen "Staatsinvaliden" und Denunzianten Shatshew; schließlich das Waisenmädchen Nastja, das als Verkörperung der Zukunft auftritt und in dessen Mund der dahergeplapperte Jargon der "Liquidierung" besonders unmenschlich wirkt. Alle sind vom wahnhaften gesellschaftlichen Heilsglauben erfasst. Das Leben ringt um Erlösung in grotesken Gebärden.

Das Idiom wirkt kaputt und neu, parodistisch und poetisch

Grotesk ist auch die Sprache. Das Russisch der großen Romane des 19. Jahrhunderts wird zerschlagen, durch die Mühle der Revolution gedreht. Das Idiom der "Baugrube" wirkt kaputt und neu, parodistisch und poetisch zugleich. Die Phraseologie der Sowjetbürokratie wuchert und wird in schiefe Zusammenhänge gebracht, etwa auf alltägliche Vorgänge und die Schwundformen des Seelischen angewendet.

Zu den stärksten Partien des Buches gehören jene, die in den Dörfern spielen, wo gerade die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft und die "Entkulakisierung" stattfinden. Bei Platonov bekommt man eine Vorstellung davon, wie die Provinz von diesem Liquidierungswahn ergriffen wurde. Die Bauern, denen die Vernichtung ihrer zumeist bescheidenen Existenz bevorsteht, fressen sich mit dem Fleisch ihrer Tiere voll, als wäre es ein letztes Abendmahl – "man musste den Leib des vertrauten Schlachtviehs im eigenen Körper bergen und ihn dort vor der Vergesellschaftung bewahren". Dann legen sie sich in den Sarg und warten nur noch auf den Tod. Solche Szenen und viele beiläufig geschilderte Grausamkeiten wirken wie sozialistischer Beckett, sind aber wohl realer als man glauben möchte.

Ein paradigmatisches Werk

Die "Baugrube", die nun in der spröden, aber exakten Neuübersetzung von Gabriele Leupold vorliegt, war als Dekonstruktion der sozialistischen Utopie und der sowjetischen Realität vor allem in den späten Achtzigerjahren von maßgeblicher Bedeutung. Wer selbst noch eine unverheilte oder schlecht vernarbte sozialistische Wunde hat, wer sich verstärkt für die Kultur und Geschichte der Sowjetunion interessiert – dem kann man diesen grubendunklen Roman als paradigmatisches Werk empfehlen.