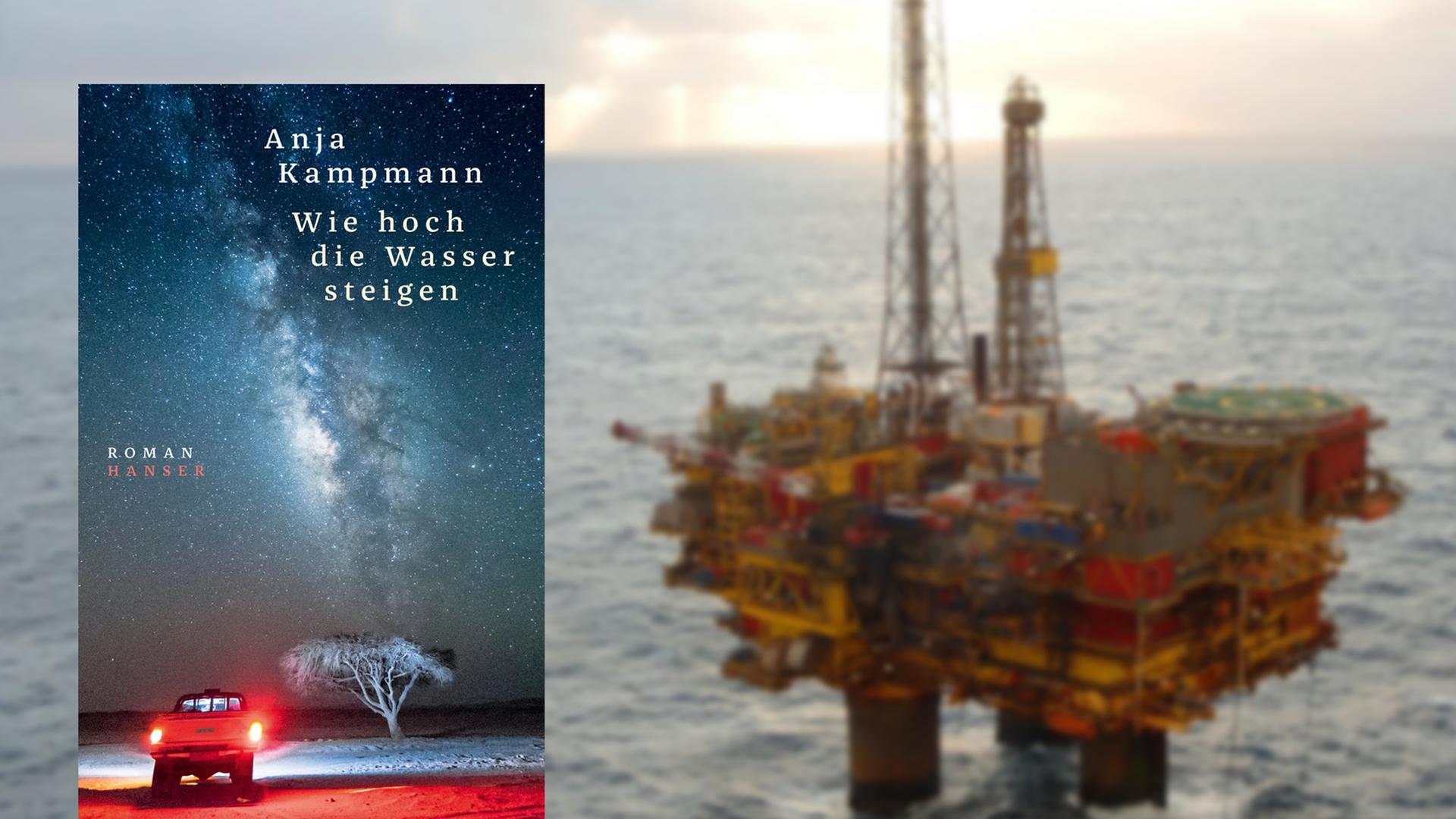

Anja Kampmann: "Wie hoch die Wasser steigen"

Hanser Verlag, München 2018

350 Seiten, 23 Euro

Kein Weg zurück

Wenzel arbeitet seit Jahren auf einer Bohrinsel. Als sein bester Freund verschwindet, schmeißt er seinen Job hin und es beginnt für ihn eine Odyssee durch Europa. Anja Kampmanns Debüt ist ein Roman über Entwurzelung in Zeiten der Globalisierung.

Es gibt wohl kaum einen unwahrscheinlicheren Schauplatz für einen Roman als diesen: eine Bohrinsel an der nordafrikanischen Küste vor Marokko, wo die Stürme besonders schlimm wüten und die Männer monatelang mit Schlamm und Gesteinsschichten kämpfen müssen. Aber die Lyrikerin Anja Kampmann, Jahrgang 1983, wählte genau diesen unwirtlichen Ort als Ausgangspunkt ihres erzählerischen Debüts "Wie hoch die Wasser steigen". Und bereits diese Entscheidung zeigt, wie viel sie in ihrem Erstling aufs Spiel setzt. Es geht ihr um mehr als nur um die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Arbeitern. Es geht ihr um einen Weltentwurf: Sie fragt nach dem Wesen des Menschen in Zeiten der Globalisierung.

Vom Meer verschluckt

Im Mittelpunkt des Romans steht der 52-jährige Wenzel, der oft auch Waclaw genannt wird, was auf seine changierende Identität hinweist. Seine Familie stammt aus Polen, aber er ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, wo sein Vater im Bergwerk schuftete. Weil Wenzel und seine Freundin Milena etwas anderes wollten, waren sie in das Dorf von Milenas Familie bei Poznan umgezogen. Als schließlich das Geld knapp wurde, bot der abenteuerliche Job im offshore einen Ausweg. Wenzel gewöhnte sich an das Leben im Ausnahmezustand, an die langen Schichten, die nur mit Aufputschmitteln durchzustehen waren, die freien Tage in exotischen Gegenden, an denen er mit seinem Freund Mátáys am Spieltisch landete, an das gemeinsame Zimmer in Tanger. Sieben Jahre lang stand der Ungar Mátáys im Zentrum seiner prekären Existenz; die Beziehung zu Milena war längst zerbrochen.

Gleich auf den ersten Seiten von "Wie hoch die Wasser steigen", als die Wogen gegen die Plattform peitschen, taucht der Freund nach Schichtende nicht mehr auf. Er ist verschwunden, verschluckt vom Meer, fortgeweht vom Sturm. Ein Unfall vermutlich, was die Firma mit zynischem Gleichmut quittiert. Für Waclaw ist es das Ende. Er löst das Zimmer in Tanger auf, tritt eine Odyssee quer durch Europa an, bringt Mátáys Hinterlassenschaften zu dessen Schwester in der Puszta, gelangt in ein italienisches Bergdorf, wo der väterliche Freund Alois sein Rentnerdasein als Taubenzüchter verbringt, durchwandert Italien, reist ins vollkommen verwandelte Ruhrgebiet und von dort an die polnische Ostsee. Durchlöchert wird diese Reise von Erinnerungsschüben an die Jahre mit Mátáys, den Rausch der körperlichen Arbeit, an Milena und seine vom Tagebau gezeichneten, tief katholischen Eltern.

Die Autorin Anja Kampmann zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur in Berlin im Januar 2018.© Deutschlandradio / Alexander Moritz

Keine Bindungen, kein Halt

Thematisch gibt es eine reizvolle Nähe zu der französischen Schriftstellerin Maylis de Kerangal, die mit ihrem Roman "Die Brücke von Coca" (2012) Formen zeitgenössischer Leibeigenschaft auf einer südamerikanischen Großbaustelle durchleuchtet hatte. Für ihre Geschichte über die Auflösung aller Bindungen, angefangen von der Klassenzugehörigkeit und Nationalität bis zu Liebesbeziehungen, wählt Anja Kampmann eine poetische Sprache. Besonders häufig verwendet sie das Stilmittel des Vergleichs, das einen Kontrast zur rauen Arbeitswelt bildet und zugleich die schwankende Psyche des Helden ins Bild setzt. Ihr gelingen Episoden von enormer Kraft: Wie Waclaw vollkommen entkräftet bei einem Schneider in Budapest im Laden sitzt und sich einen Anzug anfertigen lässt. Oder wie er Alois in Italien aufspürt und ein letztes Band zu seiner Kindheit knüpft. Einen Halt kann ihm auch der alte Mann nicht vermitteln. Alois übergibt ihm eine Taube, die Waclaw im Ruhrgebiet fliegen lassen soll. Dass sie den Weg zurück über die Alpen findet, ist unwahrscheinlich.