Corona könnte nur der Anfang gewesen sein

04:17 Minuten

Die "SZ" verweist auf den Zusammenhang zwischen der Zerstörung des Lebensraums von Wildtieren und der Zunahme von Infektionskrankheiten beim Menschen. Tausende noch unbekannte Viren schlummern demnach in der Tierwelt und warten auf das Überschreiten der Artengrenze.

Noch haben wir, wie wir allenthalben erinnert werden, nicht einmal den Höhepunkt der Corona-Krise erreicht – und doch geht es schon um die Lehren, die daraus zu ziehen sein werden. Und das ist gut so. Auch wenn vielleicht nicht jede Antwort, die jemand gibt, weil ein anderer ihn gefragt hat, gleich wichtig ist.

So gibt sich Dinah Riese in der TAZ ordentlich genervt von der letzten Stellungnahme der Leopoldina zum Corona-Lockdown. Die sei "voll mit Offensichtlichem – und vielen Lücken. Wir alle kennen ihn", lästert Riese, "diesen einen Typen, den es in jeder Konferenz gibt und der sich am Ende meldet, wenn schon alles gesagt ist. Aber eben noch nicht von ihm. Dieser Typ, der dann alles das noch einmal von vorne referiert. Diesen Typen gibt es offenbar auch als Akademie – und er heißt Leopoldina."

Wir müssen, findet Riese, "endlich anfangen, diejenigen Stimmen zu hören, die wir sonst gerne überhören. Doch dafür müssten wir aufhören, aus Gewohnheit immer weiter die zu fragen, die wir sowieso immer fragen. Und die Dauergefragten müssten aufhören, aus Gewohnheit immer Antworten zu geben – selbst, wenn sie schlicht nichts Substanzielles beizutragen haben."

Klima- und Gesundheitskrise hängen zusammen

Das ist als generelles Statement absolut korrekt, und gehört unbedingt mit in die Nachbesprechung – jedem von uns fallen dazu Namen ein. Aber es sitzen eben auch in der Leopoldina einige der Stimmen, die Dinah Riese meint, wie ein Blick in die SÜDDEUTSCHE zeigt, wo Christoph Rosol, Jürgen Renn und Robert Schlögl, Co-Autoren einer der Adhoc- Stellungnahmen der Leopoldina zu Corona, schon mal weiter denken und uns aufrütteln: "Warum gerade jetzt die Zeit ist für verstärkten Klima- und Artenschutz".

Demnach zeichnet sich "immer deutlicher ein direkter Zusammenhang zwischen Gesundheits-, Klima- und Biodiversitätskrise ab. Eine wesentliche Ursache für den in den letzten Jahrzehnten beobachteten Anstieg von neuen, zwischen Tier und Mensch übertragenen Infektionskrankheiten ist die rasant voranschreitende Zerstörung von Lebensraum von Wildtieren.

Tatsächlich", so der wenig tröstliche Hinweis, "schlummern noch Tausende weiterer, bisher unbekannter Viren in der Tierwelt und warten nur auf das Überschreiten der Artengrenze."

Immerhin: "Neue Konzepte in der Gesundheitsforschung tragen dem Umstand des elementaren Zusammenhangs zwischen Tier-, Umwelt- und menschlicher Gesundheit bereits Rechnung." Es entsteht "eine Art 'Geoanthropologie' oder Erde-Mensch- Wissenschaft des Anthropozäns." Erst einmal aber gilt es, so die drei Autoren, "das Trauma einer über Generationen nicht dagewesenen Störung der gesellschaftlichen Interaktion" zu bewältigen.

Texte, die Hoffnung geben

Die Kulturpresseschauen dieser Wochen sind, genau besehen, nichts anderes als Protokolle entsprechender Bewältigungsstrategien. Ob es ein Andreas Kilb ist, der bei einem virtuellen Museumsbesuch für die FAZ feststellt, wie "an die Stelle des eigenen Schauens in der Netzwelt ein Roboterblick" tritt. Oder ob es Redaktionen sind, die nach Texten fahnden, aus denen sich Hoffnung schöpfen lässt, und immer wieder fündig werden.

Im TAGESSPIEGEL empfiehlt Christian Schröder einen "Klassiker des Eingesperrtseins": Henri Masers de Latudes "Fünfunddreißig Jahre im Kerker" von 1790, "ein bemerkenswerter Bericht darüber, was ein Mensch auszuhalten vermag – und zu welchen Höhenflügen die Phantasie selbst noch in der Ausnahmesituation beinahe totaler Isolierung imstande ist", wie Christian Schröder bemerkt.

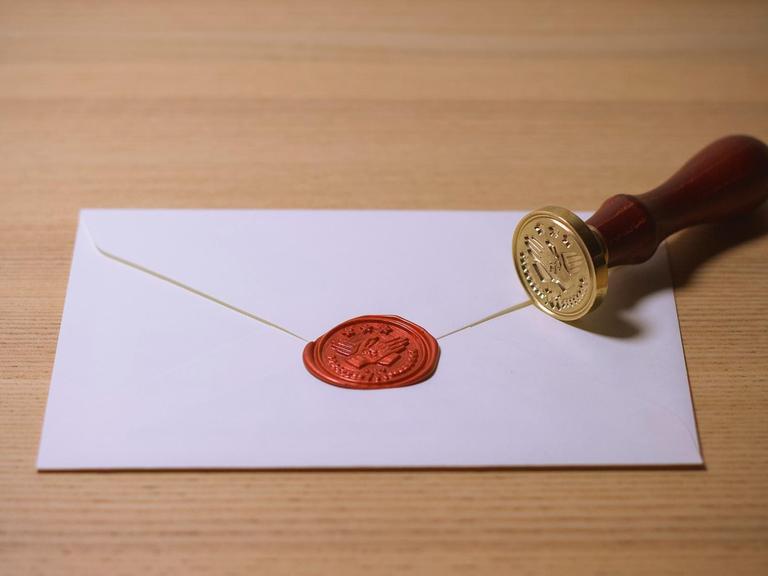

Während der TAGESSPIEGEL diese Empfehlung unter dem allgemeinen Rubrum "Zeit zu Lesen" annonciert, findet die SÜDDEUTSCHE spezifischer, es sei "Zeit, historische Briefwechsel zu lesen: etwa den zwischen Sophie Scholl und (ihrem in Stalingrad kämpfenden Freund) Fritz Hartnagel".

Die Rückkehr des Analogen

"Räumliche Entfernung fühlt sich heute vielleicht überwindbarer an als vor 80 Jahren", räsoniert Agnes Striegan mit Blick auf Whatsapp, Facebook und Snapchat. "Einen Brief in der Hand zu halten", meint sie, "ist trotzdem etwas anderes."

Ja, die Sehnsucht nach dem analogen Menschen, das ist der aus Fleisch und Blut, erwächst immer drängender aus der Einsamkeit. So bemerkt auch Andres Kilb auf seinem virtuellen Museumsbesuch:

"Manchmal erscheint auf den Raumansichten unverhofft ein Museumsbesucher. Dann erkennt der Flaneur ebenso überrascht wie getröstet, dass er auch in der vollkommensten aller virtuellen Museumsrealitäten nicht gänzlich allein ist."