Das Sitzpinkelgate von AKK

06:19 Minuten

Der Toiletten-Witz von Annegret Kramp-Karrenbauer beim Narrengericht in Stockach war schlecht, meint der "Tagesspiegel". Im Karneval sollten sich nicht die Mächtigen über Minderheiten lustig machen, sondern die Regierten über die Herrschenden.

In welcher Tiefe im Boden des Planeten Mars könnte es flüssiges Wasser geben - und damit die Voraussetzungen für einfache Lebensformen? Faszinierende Frage, Problem nur: "Mars–Maulwurf buddelt sich fest". So oder ähnlich lauteten in der vergangenen Woche einige Überschriften zur Erkundung des fernen Planeten. Vier Stunden hämmerte der kleine Roboter vor sich hin, dann blieb er stecken. Wahrscheinlich ist er auf einen dicken Stein gestoßen. Muss abkühlen und Pause machen.

Ein schlechter Witz über Minderheiten

Kommen wir zurück auf die Erde und widmen uns den näher liegenden Steinen des Anstoßes - die mitunter auch eine Portion Abkühlung gut vertragen könnten. Das "Sitzpinkelgate" der Annegret Kramp-Karrenbauer, ihr etwas verunglückter Karnevalsjoke zur Dreifach-Geschlechtertrennung von Toiletten, schlug Wellen.

Im TAGESSPIEGEL kommentiert Daniel Fiedler furztrocken: "Die einen meinen nun, die Deutschen sind das verkrampfteste Volk der Welt, die anderen wollen nur noch Witze zulassen, die die Sprachpolizei abgesegnet hat und am besten alle Indianerkostüme im Kindergarten verbieten. Was für ein Irrsinn! Zu AKKs verbalem Sitzpinkler-Angriff: Der Witz war schlecht. Im Karneval sollten sich eigentlich die Regierten über die Herrschenden lustig machen, und nicht die Mächtigen über Minderheiten."

Schaum vorm Mund in der Debatte um gendergerechte Sprache

Es wurde heftigst drauflosgegendert in dieser Woche, mal nachdenkenswert, selten gewitzt, mitunter sehr angestrengt. "Die sternchenbesäten Schreiben, die ich bisweilen von der Universität bekomme, wenn es um eine Veranstaltung geht, bringen mich zur Weißglut", empört sich die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff in der WELT über den "Gender-Unfug". "Allein das Wort 'geschlechtsgerecht' verströmt einen unangenehmen Geruch, als müsse man Gummihandschuhe überziehen, um die Vagina oder den Penis zu untersuchen."

Selbst wenn man ihr und dem Verein Deutsche Sprache zustimmen und von "Christinnentum", "Radfahrenden" und "Konferenzteilnehmenden" nix wissen will - das Sternchen lassen wir aus radiotechnischen Gründen jetzt mal beherzt und politisch unkorrekt weg - selbst wenn man die Kritik also teilt, befremdet doch bisweilen der Schaum vor dem Mund, einmal ausatmen, bitte!

"Muss man also mit Ausrufezeichen um sich werfen und im Befehlston die Sprache, die Sprecher und die Schreibenden anschnauzen - wo es nur darum geht, eine womöglich neue Balance zwischen Schönheit und Verständlichkeit einerseits und Fairness andererseits zu finden? Eine angemessene Sprache brüllt nicht, sie singt." Diesen schönen Satz lesen wir in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN SONNTAGSZEITUNG.

Im TAGESSPIEGEL meint Caroline Fetscher zum Unterschriftenaufruf, das befördere nicht die Diskussion, die es brauche, zitiert aber süffisant gegen allzu heftiges Rundumgendern die feministische Linguistin Luise Pusch. Die sagte der TAZ: "Der Genderstern zerreißt das Wort in drei Teile: männlicher Stamm - Genderstern - weibliche Endung. Damit sind wir Frauen wieder da gelandet, wo wir vor vierzig Jahren angefangen haben. Nur stand damals anstelle des Sterns eine Schrägstrich oder eine Klammer und symbolisierte, dass Frauen die zweite Wahl sind."

Neue Vorwürfe gegen Michael Jackson

Eine TV-Dokumentation erneuert den Vorwurf, Michael Jackson habe Kinder missbraucht. "Darf man seine Musik jetzt noch hören - und will man das überhaupt?", fragen fast wortgleich die ZEIT und die FAS. Bernd Graf hakt in der SÜDDEUTSCHEN nach: "Warum ächtet ihn die Weltöffentlichkeit erst jetzt?", weiß aber auch keine klare Antwort. Dem King of Pop, vor 10 Jahren gestorben, wurde einfach alles nachgesehen.

"Selbst das skandalöseste öffentliche Gebaren des Superstars - er hielt in Berlin einmal sein Baby über die Brüstung eines Hotelbalkons - Superstar-Allüren halt. Sein abstruses Verhalten, seine skurrile Knabenliebe passten zum Mann wie seine allmähliche plastisch-chirurgische Verlurchung, die ihn immer mehr in einen Avatar seiner selbst verwandelte. Ja, man war damals so besoffen von der Michaelmania, dass man bereitwilligst über das Offensichtliche hinwegsah."

In der Berliner Zeitung schreibt Johannes von Weizsäcker über ein Herbert Grönemeyer Konzert als grunderschütternde Erkenntnis: "Ein Problem der Popmusik ist die Musik". Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.

Gut kuratierte Streamingdienste für klassische Musik

Die ZEIT erkundet Streamingdienste, die den Umgang auch mit klassischer Musik verändern, und meint etwas ratlos: "Pop bezieht sich aus der Gegenwart heraus auf die Gegenwart. Klassik hingegen verhandelt so etwas wie Ewigkeit. Wie soll man die als Mensch verwalten?" Und dann entdeckt Florian Zinnecker erstaunt, dass bestimmte Plattformen doch nicht von Götterdämmerung zackzack auf Bolero wechseln. Auf Idagio oder Grammofy etwa gibt es viel und intelligent Sortiertes zu entdecken:

"Man könnte locker beschließen, sein restliches Leben nur noch Bach zu hören", meint die ZEIT angesichts der eben nicht bloß erschlagenden, sondern auch inspirierenden Auswahl. "Alles, was man jetzt noch braucht, sind gute Kopfhörer und genügend Zeit, um das Angebot, das so nach Zukunft riecht, in seine persönliche Gegenwart zu holen."

Ein Dirigent von wirklicher Bedeutung

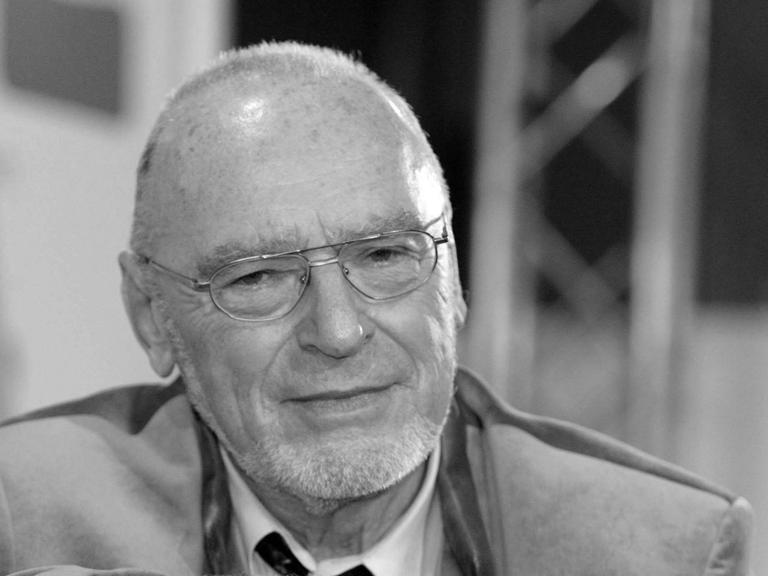

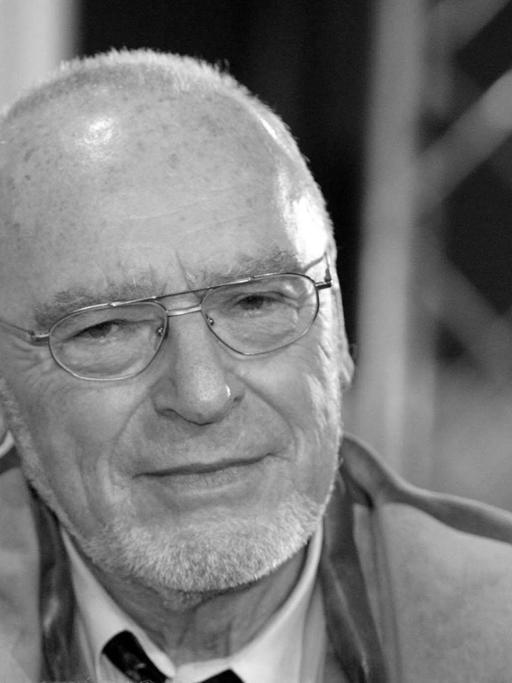

"Auf die Frage, was man als Rüstzeug benötige, um ein Dirigent zu werden, hat Michael Gielen als Juror des Frankfurter Dirigentenwettbewerbs gesagt: Nicht Schlagtechnik, nicht Gehör, nicht Bildung und Literaturkenntnis sei das wichtigste, vielmehr: Mut. Das ist der Feuersteinblock gewesen, aus dem er seine außergewöhnliche Karriere herausgemeißelt hat", schreibt Wolfgang Sandner in der FAZ.

Jetzt ist Michael Gielen im Alter von 91 Jahren gestorben. Bereits mit elf Jahren studierte er Schönberg, schrieb Operngeschichte als Dirigent der Uraufführung von Bernd Alois Zimmermanns Oper "Die Soldaten", die zuvor von Günter Wand und Wolfgang Sawallisch als unspielbar abgelehnt worden war, und kombinierte Beethovens Neunte mit Schönbergs Auschwitz-Kantate "Ein Überlebender aus Warschau".

"Gielen war kein Stardirigent. Er war ein großer Dirigent. Stardirigenten sind berühmt, große Dirigenten haben Bedeutung. Und etwas zu sagen."