Der Beginn der künstlichen Kreativität?

Beim Google-Projekt "Deep Dream" baut ein Algorithmus aus Bilddatenbanken surreale Bildlandschaften zusammen. Blogger Airen staunt in der "WELT" über die Resultate. Und stellt eine entscheidende Frage.

"Bayreuth ohne Würstchen – das geht gar nicht", schrieb die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG. Wer das las, ahnte es schon. "Hmmm, wie das duftet", sagt ein Mädchen im Werbefilm für eine Toilettenfirma, über den sich das Internet lustig machte und die BERLINER ZEITUNG berichtete. Wer sich da noch nicht ganz sicher war, musste nur noch folgenden Satz in der TAZ lesen: "Michael Wladarsch hatte vor zwei Jahren sein Büro mithilfe von Nudelwasser dem 'Fliegenden Spaghettimonster' geweiht und beansprucht seitdem einen Erlass der Rundfunkgebühren." Da gab es keinen Zweifel mehr: Das Sommerloch klafft nun in den Feuilletons.

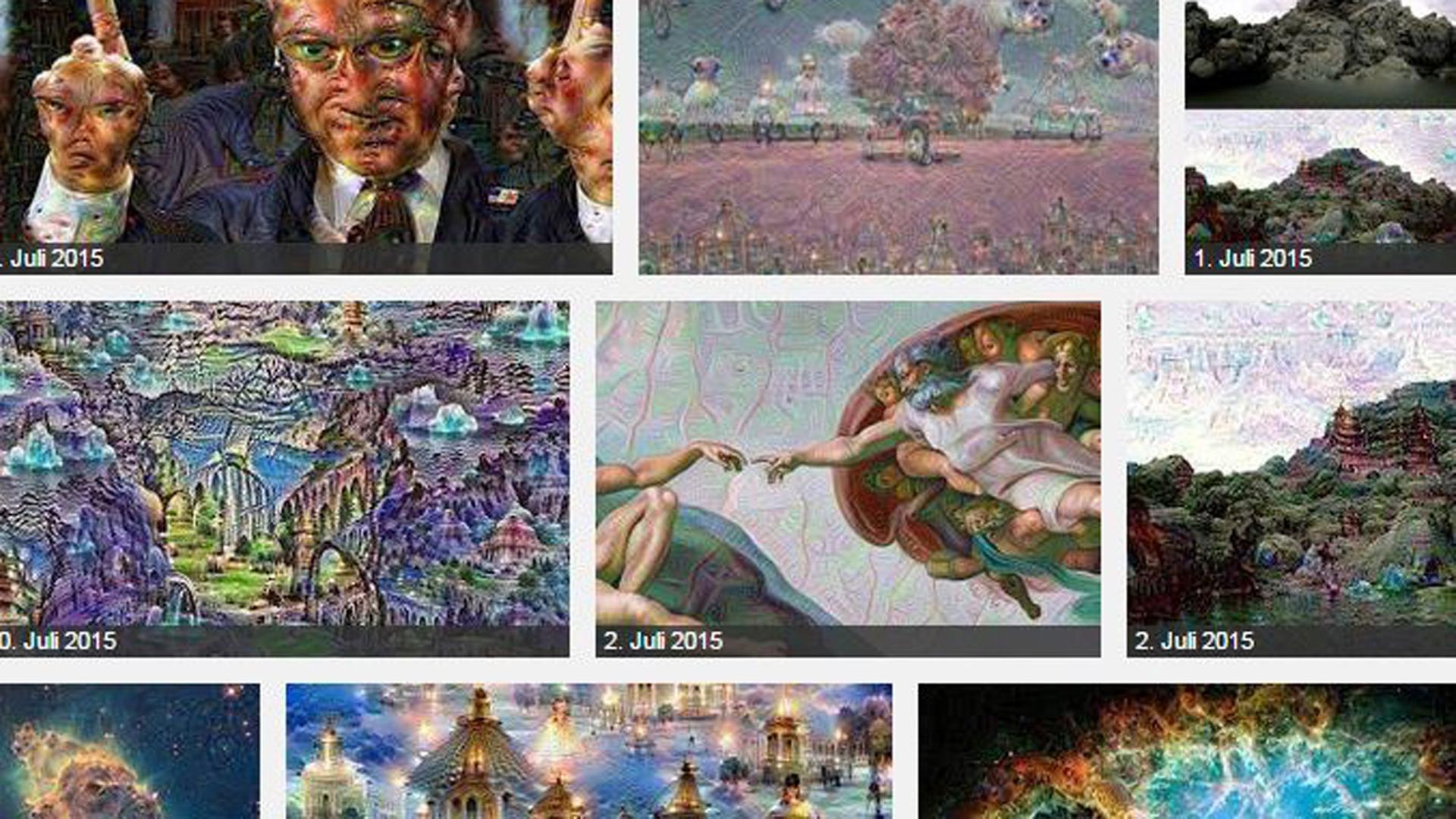

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Strategien, dieses Loch zu füllen. Eine besteht darin, über Maschinen zu berichten. Die machen ja nie Urlaub. Über eine "Bilderträummaschine", wie er es nannte, schrieb der Blogger und Schriftsteller Airen in der WELT, über einen Algorithmus, der digitale Gemälde hervorbringt. "Deep Dream" heißt dieses Google-Projekt. Der Algorithmus greift auf Millionen von gespeicherten Bildern zurück, erkennt Formen und baut sie zu neuen, psychedelisch wirkenden Bildern zusammen. Airen zeigte sich fasziniert von dieser Kunst aus dem Computer: "Es sind Landschaften, die sich zu Seifenblasen aufblähen und in bunte Tropfen auflösen, Bäume, aus denen Dämonen und Fabelwesen wachsen, wie einem mittelalterlichen Bestiarium entsprungen, fratzenhafte Kreaturen à la Hieronymus Bosch scheinen in Salvador Dalís Welt der belebten Gegenstände gebeamt und fotorealistisch auf Hochglanz poliert worden zu sein." Schrieb Airen und stellte die entscheidende Frage: "Ist das der Beginn der künstlichen Kreativität?" Aus seinen Worten meinte man herauszulesen: Ja. Wenn das stimmt, muss sich der Mensch nun wohl noch weniger einzigartig fühlen.

Freuds Rache an Amerika

Wenn ein prominenter Mensch stirbt, dann ist das traurig. Im Sommerloch allerdings auch praktisch. Der Nachruf ist oft schon Jahre zuvor geschrieben und muss nur noch um zwei, drei aktuelle Sätze ergänzt werden. Am Dienstag ist der Schriftsteller E. L. Doctorow im Alter von 84 Jahren in New York gestorben. Einen "Meisterregisseur des amerikanischen Illusionstheaters" nannte ihn Willi Winkler in der SZ. Mit Blick auf Doctorows bekanntesten Roman "Ragtime" schrieb er: "Niemand sonst – den Seeleningenieur Woody Allen vielleicht ausgenommen – wäre auf die Idee gekommen, dem Erfinder der Psychoanalyse bei seiner Amerikatournee dann auch noch Verdauungsprobleme zuzuschustern und zu behaupten, der Mangel an öffentlichen Toiletten habe dem rachsüchtigen Freud eingegeben, Sex in Amerika auf alle Zeit zu zerstören."

Passend zur Urlaubszeit beginnen, ein Rettungsanker für die Feuilletons: die Opernfestspiele. Die SZ war so verzweifelt oder voller Vorfreude, dass sie den Bayreuther Festspielen vorab vier ganze Seiten widmete. Und auch Eleonore Büning von der FAZ schien erleichtert über die Eröffnung der Bregenzer Festspiele: "Es ist herrlich in Bregenz am Bodensee", rief sie aus und berichtete von einem "grandiosen Seebühnenspektakel": Puccinis "Turandot" in der Inszenierung von Marco Arturo Marelli.

Begeisterte "Zimmerreisende"

Wenig grandios fand Lucas Wiegelmann von der WELT den Artikel, den ebendiese Eleonore Büning, Musikkritikerin der FAZ, über den zukünftigen Chef der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko, geschrieben hatte. Wiegelmann war aufgefallen, dass seine Kollegin zwei längere Sätze aus einem eigenen älteren Artikel einfach im neuem übernommen hatte. Das kommentierte er in der WELT so: "VW zeichnet auch nicht für jeden gebauten Golf die Pläne neu." Kollegenschelte ist unter Feuilletonisten üblich, aber ganz besonders beliebt in Sommerloch- und Reisezeiten.

Warum eigentlich in die Ferne gehen, wenn man auch zu Hause reisen kann? Das fragte Bernd Noack in der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG und verwies auf allerlei begeisterte "Zimmerreisende". Zu ihnen gehörte der deutsche Schriftsteller Heinrich Seidel. Der habe Ende des 19. Jahrhunderts in seinem Zimmer die Welt geradezu umrundet und so darüber geschrieben: "Dicht am Fenster befinden wir uns in der kalten Zone und können auf das Polareis den Finger legen. (…) Nun bewegen wir uns nach Süden und gelangen hier bei diesem Großvaterstuhle bereits in die gemäßigte Zone. Ein tropischer Anhauch weht uns entgegen von jenem Ofen am Beginn des breiten Ganges."

Als wollte auch er sich als Zimmerreisender outen, schrieb Mircea Cărtărescu in der BERLINER ZEITUNG: "Ich erkenne allein innere Städte an, jene unter unserer Schädeldecke, errichtet nach unserem Maß und unserer Gestalt." Die meisten realen Städte, vor allem die schönen, würden ihn, Cărtărescu, kalt lassen: "Die schönen Städte (…) sind genauso schal und langweilig wie die Frauen ohne Akne, Schwangerschaftsstreifen, kariöse Zähne", beklagte er sich und schwärmte dann von den schrägen, makelbehafteten Städten, die er in seinen Träumen bereist hatte.

Der in Leningrad geborene und in New York lebende Schriftsteller Gary Shteyngart kann leider nicht mehr so gut zwischen Realität und Imagination unterscheiden. Die ZEIT veröffentlichte ein Interview mit ihm über dessen Autobiographie "Kleiner Versager", die noch gar nicht erschienen ist – auch das ein beliebtes Verfahren, um Sommerlöcher zu stopfen. "Ich weiß noch viel aus meiner frühen Kindheit, aber seitdem ich als Teenager angefangen habe, Gras zu rauchen, wurde mein Gedächtnis schlechter", erzählte Shteyngart im Gespräch mit Marie Schmidt. "Ich musste viel recherchieren und Menschen aus meiner Vergangenheit treffen. Es war irre, mit denen über Geschichten zu reden, von denen ich glaubte, sie seien uns passiert. Wie wir einen Zug in der Bronx gekapert haben zum Beispiel. Stellte sich heraus: Ist nie wirklich passiert. Es muss ein Film gewesen sein."