Kinderreime ins Feuilleton!

Kinderpoesie führt traditionell ein Schattendasein im Hochfeuilleton. Der Kieler Schriftsteller Arne Rautenberg findet zu Unrecht – und plädiert in der "FAZ" leidenschaftlich für mehr Knirps-Lyrik.

Um zunächst aus der Werkstatt zu plaudern: Manchmal blättern wir am PC die frischen Feuilletons auf und finden sie komplett öde. Ein misslicher Umstand, wie man sich denken kann, der uns dann allerdings dazu nötigt, der Kulturpresseschau den Anschein besonderer Beseeltheit zu geben. Schließlich muss das fertige Werk unser inneres Schnarchen während der Verfertigung übertönen.

Nicht so heute, im Gegenteil. Ein attraktiver Artikel bedrängt den anderen. Und um recht viele vorzustellen, präsentieren wir Ihnen, liebe Hörer, jeweils nur ein Amuse-Gueule aus wenigen aromatischen Worten und Silben.

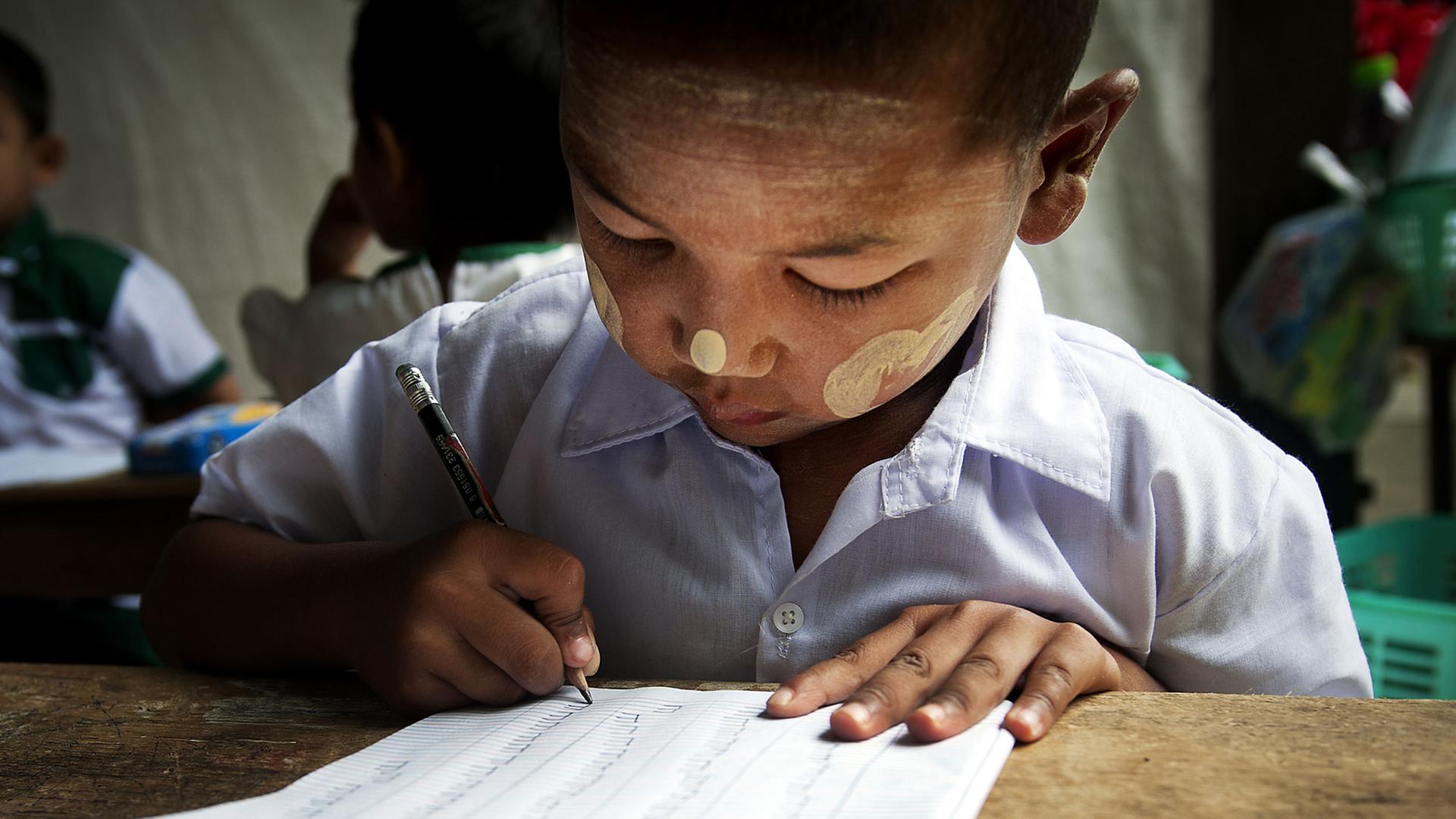

"Möge die gemeine Hundsrose blühen!", betitelt die FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG das liebvoll-missionarische Plädoyer für Kinderpoesie aus der Feder der Lyrikers und Schriftstellers Arne Rautenberg, der sich der Exklusivität seines Auftritts bewusst ist und völlig korrekt feststellt: "Vom Hochfeuilleton wird die Kinderpoesie eher gemieden."

Das Erhabene ist angesagt

Angesagt dagegen ist das Erhabene – spätestens, seit es maßgebliche Philosophen wie Immanuel Kant und Edmund Burke in seinen Bann gezogen hat. Womit praktisch schon gesagt ist, dass es sich um etwas Komplexes handelt. Und das drückt Samuel Herzog in der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG so aus:

"Das Erhabenen gehört zu jenen Begriffen, mit denen man sich nur beschäftigen sollte, wenn man auch ein Aspirin zur Hand hat. (…) Ist der Berg selbst erhaben? Oder ist es das Gefühl, das er provoziert? Nimmt jeder Mensch den Berg als erhaben wahr – oder braucht es eine bestimmte Begabung dafür (…)?"

Indessen hat der NZZ-Autor Herzog keine neue Analytik des Erhabenen im Sinn. Er bespricht – unter dem Titel "Köstliches Schauern am Toten Fluss" – eine erstaunliche Ausstellung in Metz, die Verbindungen zwischen dem Sublimen und der Umweltzerstörung aufdeckt.

Alle Luhmanianer wird "Das Gesetz des Wiedersehens" interessieren. Ein Artikel in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG, in dem Johan Schloemann die Neuausgabe früher Aufsätze des ehemaligen Ministerialbeamten und nachmals berühmten Systemstheoretikers Niklas Luhmann bespricht.

"Der neue Chef", heißt der Suhrkamp-Band, in dem Luhmann auch "'die Kunst, Vorgesetzte zu lenken'" erörtert. "'Hilfreich' (so Luhmann) ist dabei die Vorstellung, der Vorgesetzte habe keine Kleider an.'"

An das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern erinnert uns Rudolf Walthers Besprechung von David Graebers "Bürokratie" in der TAGESZEITUNG. Das letzte Werk des Anthropologen und Gobalisierungskritikers, "Schulden", war ein vieldiskutierter Bestsellers – das neue ist laut TAZ-Autor Walter bloß "Klischee als Wissenschaft". Es zeige ein weiteres Mal "die fatale Liebe des Anthropologen zum Allgemeinplatz".

Häme über Volker Beck

Aber lassen wir ab vom Hochgeistigen. Denn auch diejenigen unter Ihnen, liebe Hörer, die sich dem Wochenende zerebral eher mühselig und beladen nähern, können sich an den frischen Feuilletons erquicken. Etwa an Eckhard Fuhrs Kolumne "Die arme Sau" in der Tageszeitung DIE WELT. Fuhr hämt über den Grünen-Politiker und mutmaßlichen Chrystal-Meth-Konsumenten Volker Beck. Und zwar, weil sich Beck kürzlich über die Forderung der schleswig-holsteinischen CDU, in Kantinen auch mal Schweinefleisch anzubieten, groß echauffiert hatte – Schweinefleisch gehöre nämlich "'nicht zu den Werten unserer Verfassung'".

Weil Chrystal Meth aber noch weniger Verfassungsrang hat, hat Lästermaul Fuhr leichtes Spiel – und natürlich lässt er die Formulierung einfließen: "Hätte Volker Beck statt Drogen einzuwerfen eine gute Blutwurst gegessen…"

Aber lesen Sie selbst, liebe Hörer. Versäumen Sie auch nicht die entspannende NZZ-Reportage "Winterhoch über Island" und bereiten Sie Ihren Sonntagabend mit einer Tatortkritik vor. Der neue Fall spielt in Dresden, und die in der WELT – wie in allen anderen Feuilletons – zitierte politische Quintessenz verdichtet sich in dem Satz: "Der Sachse an sich sieht am liebsten Sachsen."

So toll die Feuilletons sind, einen Makel haben sie: Eine Überschrift, die uns als Schlusspointe dienen könnte, finden wir beim besten Willen nicht. Darum sagen wir nach alter Sitte: Schönes Wochenende!