Regierungs-Bashing und Nostalgie

Kritik in der "Welt" zu Merkels Flüchtlingspolitik und Zweifel auch in der "FAZ" zu diesem Thema, wirre Worte in der "Zeit" - die Massenandrang der Menschen aus Syrien und anderen Ländern sorgt teilweise für Stilblüten in den Feuilletons.

"Muss die Kanzlerin jetzt von Deutschland zurücktreten?"

fragte - in puncto Satzbau ganz schön listig - die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG...

Und spielte dabei auf Angela Merkels, im Rahmen ihrer lau-grauen Rhetorik geradezu enthemmten, Ausspruch an: "Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land."

Merkels Spruch, so wetterte der FAZ-Autor Christian Geyer, sei der "unverschämte Versuch, sich flüchtlingspolitisch gegen jegliche Kritik oder auch nur gegen notwendige Nachfragen zu immunisieren (und Obergrenzenverfechter mal eben als Vaterlandsverräter zu beschimpfen)".

Bekanntlich hat die Bundesregierung alsbald ihren Kurs geändert und zur Vermeidung eines allzu freundlichen Gesichts Grenzkontrollen angeordnet ...

Weshalb die Kanzlerin allerdings nicht aus dem Visier der Feuilletonisten verschwand, im Gegenteil.

In der Tageszeitung DIE WELT wetterte Alan Posener: "Merkel ruiniert Europa" ... Und begründete seine These wie folgt:

"Es kommt [ ... ] gar nicht darauf an, ob man die von Merkel verfolgte Politik im Einzelnen gut oder schlecht findet, ob man für oder gegen die unbegrenzte Aufnahme syrischer Flüchtlinge, die Abschaltung von Atomkraftwerken und die Energiewende, die Austeritätspolitik gegenüber Griechenland oder den Sturz Gaddafis ist. Es kommt darauf an, dass sich Merkel dabei wie eine Elefantin im Porzellanladen benimmt und ohne Rücksicht auf Verträge, Gesetze und Absprachen agiert, wodurch die Basis der Europäischen Union - das verbindliche Recht und die geteilte Souveränität - zerstört wird."

Mitgefühl mit Flüchtlingen als Ausdruck von Nostalgie?

Unterbrechen wir kurz das Regierungs-Bashing und wenden uns der "Nostalgie des Mitgefühls" zu.

Unter dieser Überschrift erwog Ingeborg Harms in der Wochenzeitung DIE ZEIT, warum viele Deutsche viel für die ankommenden Flüchtlinge tun.

Harms Vermutung: "Die Flüchtlinge bringen aus ihren vormodernen Gesellschaften mit, was wir auch beim Trödler suchen: Die Wärme der alten Welt."

Tatsächlich deutete die ZEIT-Autorin die Solidarität mit den Flüchtlingen als Symptom für den generellen Überdruss unserer Gesellschaft am letzten Schrei des technische Fortschritts und mündete in einem anti-modernen Manifest:

"Nicht nur mittellosen Zuwanderern, auch uns ist das kostspielige Neue zur Zwangsjacke geworden, sein Triumphgeheul beeindruckt nicht mehr. Jeder Taxifahrer weiß, dass der dreißig Jahre alte Diesel noch immer verlässlicher ist als das vollelektronische Gefährt, das ihm sein Chef hinstellt. Die Unternehmen werden umdenken müssen. Zu viel der Energie fließt ins Marketing. Wenn die Ressourcen nicht mehr ausreichen, um Qualität zu produzieren, dann sollte man auf Recycling setzen. Das neue Jahrtausend hat mit einem Streik begonnen. Wir werden die Museen plündern."

Große Worte für etwas wirre Gedanken von Ingeborg Harms in der ZEIT.

Ein völlig anderer Aspekt der Zuwanderung trieb den Historiker und FAZ-Autor Jörg Baberowski um:

"Die Politik hat entschieden, dass Deutschland ein Vielvölkerstaat werden soll. Nun gut. Dann soll sie aber auch die Vorkehrungen dafür treffen, diesen Staat so zu organisieren, dass alle Menschen in Frieden und Einvernehmen mit ihm leben können. Die Integration von mehreren Millionen Menschen in nur kurzer Zeit unterbricht den Überlieferungszusammenhang, in dem wir stehen und der einer Gesellschaft Halt gibt und Konsistenz verleiht. Wenn uns mit vielen Menschen nichts mehr verbindet, wenn wir einander nichts mehr zu sagen haben, weil wir gar nicht verstehen, aus welcher Welt der andere kommt [ ... ], dann gibt es auch kein Fundament mehr, das uns zum Einverständnis über das Selbstverständliche ermächtigt",

warnte Jörg Babarowski.

Vollgedröhnte Nazis und Daniel Brühl als zynischer Kulturjournalist

Die Migrations-Debatte ist an Bedeutung kaum zu übertreffen. Weil sie aber auch noch in den Feuilletons der kommenden Woche und der kommenden Jahre geführt wird, nun summarisch zum Sonstigen.

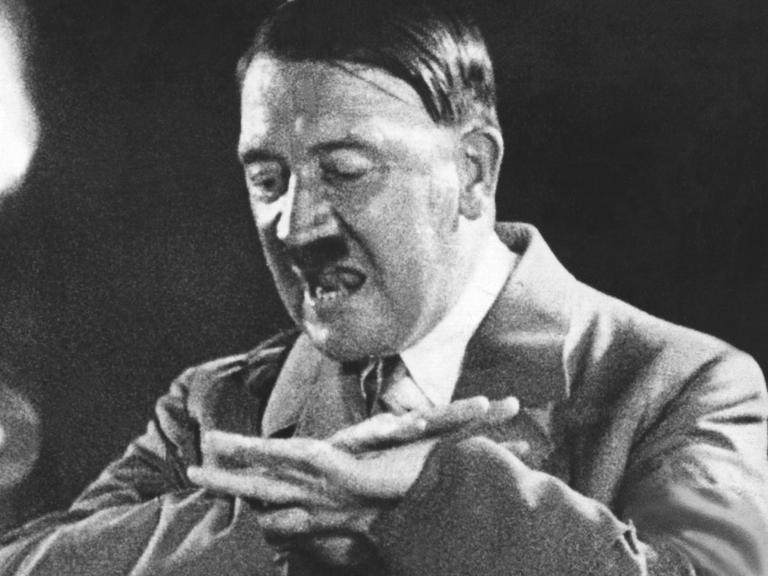

"Ein Volk, ein Reich, ganz viele Drogen", überschrieb die TAZ ihre Rezension von Norman Ohlers "Der totale Rausch. Drogen im Dritten Reich".

"Der Führer, vollgepumpt mit Amphetaminen, Opioiden, Sexualhormonen und Kokain. Ein Süchtiger, dieser 'Patient A.', der sich vor Treffen mit den Militärs oder mit Mussolini, vor Radioansprachen oder zur Steigerung der Libido regelmäßig dopen lässt. [ ... ]'Das einzige Staatsoberhaupt der Welt, das wöchentlich zwischen 120 und 150 Tabletten einnehme und etwa acht bis zehn medikamentöse Injektionen bekomme', wie Erwin Giesing, HNO-Arzt von Patient A., [ ... ] bemerkt haben soll",

paraphrasierte Jens Uthoff seine Lesefrüchte.

Der TAZ-Autor räumte allerdings ein, dass viele Fakten über die zugedröhnte NS-Elite und zugedröhnte Wehrmachtssoldaten spätestens seit dem Buch "Nazis on Speed" von 2002 bekannt gewesen sind.

Genau ein Jahr später kam "Goodby Lenin" von Wolfgang Becker in die Kinos ...

Und es hat bis in diese Woche gedauert, ehe sein nächster Film herauskam: "Ich und Kaminski" nach dem Roman von Daniel Kehlmann.

"Von all den irren, größenwahnsinnigen und selbstverliebten Filmfieslingen, die das Kino so bevölkern, setzt dieser Film einer bislang sträflich vernachlässigten Spezies Bösewicht ein wunderbares Denkmal: dem zynischen Kulturjournalisten Anfang dreißig",

freute sich David Steinitz in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG ...

Während Anke Leweke in der TAZ den Film vom Roman abhob:

"Kehlmanns etwas lapidare Kritik am Kunstjournalismus, an den Strategien des Marktes, am Snobismus der Szene [ ... ] , wird im Film zum Glück von Zöllners selbstherrlichem Gehabe überspielt. Hemmungslos gibt Brühl ein Arschloch wie aus dem Bilderbuch."

Und das ganz große Ganze? Darüber reflektierte Tim - nomen est omen - Leberecht in der SZ und wandte sich gegen den waltenden Quantifizierungs- und Optimierungswahn.

"Eine Kultur [ ... ], die nur noch Daten vertraut, ist nicht vertrauenswürdig. Eine Gesellschaft, die nur noch funktionsfähig, aber nicht mehr leidensfähig ist, wird schnell eine inhumane Gesellschaft. Sie braucht dringend Platz für unsere Sehnsucht nach Sehnsucht. Es ist wieder einmal Zeit für Romantik, und dieses Mal ist die Lage ernst: Nur wer die Welt romantisiert, kann sie auch humanisieren."

Falls Sie noch nicht wissen, worüber Sie an diesem Sonntag nachdenken sollen, liebe Hörer: Denken Sie darüber nach!