"Wenn ich kein Deutscher bin, was dann?"

In der "SZ" erklärt der Politologe Bassam Tibi, mit welchen Identitätsproblemen junge Migranten zu kämpfen haben. In Deutschland werde der Mensch als Individuum eingeordnet, die Flüchtlinge seien aber ein Kollektiv gewöhnt.

Zugegeben, man weiß nicht genau, wie viele Mitglieder der konservativen Islamverbände die deutschsprachigen Feuilletons lesen.

Fest steht jedoch: An der Lektüre des Gesprächs, dass die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG mit dem Philosophen und Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi führt, hätten sie wenig Freude…

Denn die Kernthesen Ourghis lauten etwa so:

"Ich bin davon überzeugt, dass einige Moscheen und Moscheenvereine einen massiven Beitrag zur islamistischen Radikalisierung leisten."

"Die Vertreter der [muslimischen] Dachverbände sind Meister[…] der Verschleierung. Dafür gibt es unzählige Belege."

"Ich plädiere für eine strikte Kontrolle [aus dem Ausland] 'ferngesteuerter' Moscheen."

"Wir dürfen einfach nicht mehr länger behaupten, der Islam sei eine friedliche Religion. Die Realität spricht eine andere Sprache."

"[Der] Islam der Unterwerfung, der fehlenden Kritikfähigkeit gehört […] weder zu Deutschland noch zu Europa"…

urteilt Abdel-Hakim Ourghi in der NZZ.

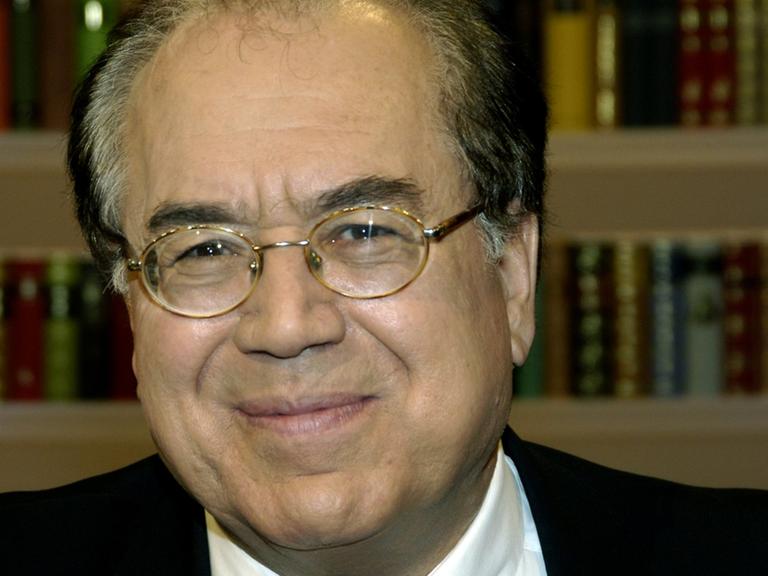

Der Islamwissenschaftler Bassam Tibi © picture-alliance/ dpa/ Karlheinz Schindler

"Wenn ich kein Deutscher bin, was dann?"

Diese Frage wirft in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG der Politologe Bassam Tibi auf, der als 18-jähriger aus Syrien nach Deutschland kam.

"Heute kann ich besser verstehen, wie schwer die Menschen aus dem Nahen Osten es haben, sich in eine kulturell fremde Umwelt einzufügen. In Europa wird der Mensch als Individuum oder als Rechtssubjekt eingeordnet, nicht als Mitglied eines ethnischen oder religiösen Kollektivs. Diese jugendlichen Migranten, die aus der psychologischen Sicherheit des Kollektivs herausgerissen werden, erhalten von der Aufnahmegesellschaft keinen Ersatz für das, was sie eingebüßt haben. Die Folge sind Identitätsprobleme. Deutsche scheinen diese ihnen kulturell fremde Problematik überhaupt nicht zu verstehen."

Übrigens: Der SZ-Autor Bassam Tibi will damit dschihadistische Gewalt keineswegs entschuldigen.

Suche nach Osama bin Laden als Roman

Die spektakulärste Gewaltausübung dieser Art war "9/11", der Flugzeugangriff auf das World Trade Center in New York mit Osama bin Laden als Fädenzieher im Hintergrund.

Unter der Überschrift "Der Terrorist und das Mädchen" bespricht Cornelia Geissler in der BERLINER ZEITUNG den Roman "Geronimo", in dem der niederländische Autor Leon de Winter die Suche der US-Geheimdienste nach Obama offenbar mit viel Dramatik, Action und Allzumenschlichem anreichert.

Laut Geissler kommt das Buch "im Gewand eines knallharten Politthrillers" daher. Was aber – falls überhaupt – unter dem Gewand steckt, das verrät uns die Autorin der BERLINER ZEITUNG nicht. Ihr Gesamt-Urteil lautet: "Ein starker Roman für die Gegenwart". Als ob ein Roman auch stark für die Zukunft oder stark für die Vergangenheit sein könnte.

Wasserpistolen statt Revolver

Aber nun! Für starken Tobak – und genauer: für eine "Zensur der Symbole" – hält die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG eine seltsame Maßnahme von Apple:

Der amerikanische Konzern duldet auf den Displays seiner Smartphones künftig keine Revolver-Emojis mehr, sie werden durch putzige Wasserpistolen ersetzt.

Adrian Lobe findet das empörend:

"Sprache ist schon immer ein mächtiges Instrument gewesen, doch dessen bemächtigen sich nun die Tech-Giganten. Dabei scheint Apple einen fundamentalen Kategorienfehler zu begehen: Es verwechselt das Recht, Waffen zu besitzen mit dem Recht auf freie Rede, das auch die Rede über Waffen umfasst. Apple, und das ist der eigentliche Skandal, schleift das Recht auf freie Meinungsäußerung und programmiert einen gesellschaftlichen Konflikt über Waffenkontrolle einfach weg – nach dem Motto: Wenn es keine Symbole mehr gibt, gibt es auch keinen Streit."

Tja, wir hätten – abweichend vom FAZ-Autor Lobe – vermutet: Apple will mit dem Austilgen des Revolver-Emojis vor allem der berüchtigten political correctness Tribut zollen. Doch sei’s drum.

Da wir unsere Presseschau umständehalber nicht per Emoji beenden können, machen wir es auf die alte Art und sagen: Tschüss!