"Wir stehen am Rande der Vernichtung der Menschheit"

In der "Welt" entfaltet der amerikanische Intellektuelle Noam Chomsky finstere Zukunftsfantasien. Düster geht es auch in der "FAZ" zu: "Die Welt, wie wir sie kennen, könnte mit einem Drei-Uhr-Morgen-Tweet untergehen", sorgt man sich dort.

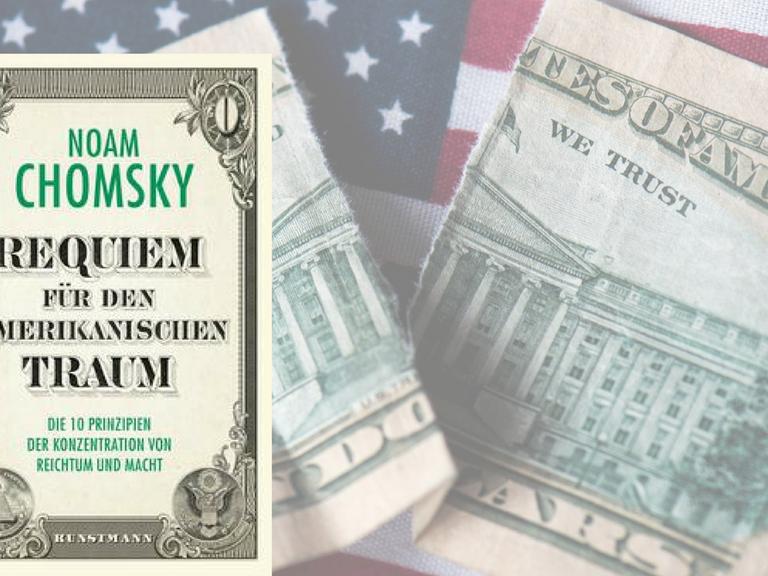

"Noam Chomsky gilt als einer der wichtigsten Linguisten des 20. Jahrhunderts. Die Jungen aber entdecken ihn gerade neu: als Gesicht der intellektuellen Kapitalismuskritik", lesen wir in der Wochenendausgabe der Tageszeitung DIE WELT. Mirthe Berentsen besuchte den Wissenschaftler am Massachusett Institute of Technology und berichtet: "Seit den 1960er Jahren kommentiert Chomsky die politischen Entwicklungen. Immer wieder hat er die amerikanische Politik als kapitalistisch, imperialistisch, revisionistisch kritisiert, übrigens" – wie die Autorin betont – "unabhängig davon, wer Präsident war. Links war ihm selten links genug."

Es habe ihn immer wieder erstaunt, dass die Vereinigten Staaten die einzige Demokratie seien, in der keine sozialistische Partei existiere. Seit fast 40 Jahren hätten die Demokraten die Arbeiterklasse vernachlässigt. Das sei ihr großes Versagen, wird Chomsky zitiert. "Er selbst bezeichnet sich als libertär-anarchistischen Sozialisten mit Sympathien für den Anarchosyndikalismus, und er streitet auf breiter Front." Tag für Tag bekomme er "Unmengen an Briefen und Mails, viele davon stammen von Jugendlichen, die besorgt sind und die Hoffnung verloren haben", gibt er zu Protokoll. Das sei umso erstaunlicher, da die Jungen heute mehr Möglichkeiten und Sicherheiten hätten als jede Generation vor ihnen. "Und dennoch", so Chomsky, "der Mensch lebt in der gefährlichsten und komplexesten Zeit in seiner ganzen Geschichte. Wir stehen am Rande der Vernichtung der Menschheit. So lange wir das nicht verstehen, macht alles andere keinen Sinn."

In höchstem Maße beunruhigt über diese Präsidentschaft

Fast wie eine Fortsetzung des Beitrags in der WELT liest sich ein Zwischenruf des Politikwissenschaftlers Claus Leggewie in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG. Er stellt die Frage: "Was können Intellektuelle gegen Trump aufbieten?" Er fasst einige aktuell in New York gesammelte Stimmen zusammen, die allesamt in höchstem Maße beunruhigt sind über diese Präsidentschaft. Die Schriftstellerin Siri Hustvedt beispielsweise "ordnet das paranoide, feindselige und erratische Verhalten des Präsidenten als 'malignen Narzissmus' ein. Wer den mordgeilen philippinischen Diktator Duterte zum 'Buddy' erkläre und am Drücker eines gewaltigen Atomwaffenarsenals sitze, vor dem hätten Therapeuten die berufliche Pflicht zu warnen."

Und so heißt die Sorge konkret: "Die Welt, wie wir sie kennen, könnte mit einem Drei-Uhr-Morgen-Tweet untergehen." Reichlich desillusioniert meint Leggewie: "Das andere Amerika redet sich die Welt schön und bildet sich ein, weiterhin alles unter Kontrolle zu haben." Über die Stand-up-Komiker und ihre Trump-Gags lache man sich kaputt "und kehre so ohnmächtig wie zuvor in die Novembersonne zurück."

"Ein (klares) Bekenntnis zur Kraft der Kunst" hingegen liefert Regisseur Julian Rosefeldt im Interview im TAGESSPIEGEL. 'Nach dem Riesenerfolg als Installation letztes Jahr im Hamburger Bahnhof kommt sein 'Manifesto' ab 23. November ins Kino. Auch darin spielt Cate Blanchett zwölf verschiedene Rollen." Fiel die Übersetzung der Ausstellung für das Kino schwer, wird der Regisseur von Nicola Kuhn gefragt. Er antwortet: "Uns wurde klar, dass wir im Kino anders denken müssen. Dort ist man es ja gewöhnt, an die Hand genommen zu werden und eine Geschichte erzählt zu bekommen. Diese Geschichte aber gibt es bei Manifesto nicht, nur zwölf Situationen, eher Textbilder. Manifesto", so der Regisseur, "wird als Aufruf zum Handeln gesehen. Die Texte haben eine Aktualität, eine Relevanz, … in der Geste stellen sie sich massiv den Gedanken des Populismus entgegen. Kürzlich", erzählt Rosefeldt weiter, "hatten wir in der Tate Modern die England-Premiere. Das Publikum war zu 90 Prozent jung. Die wollten alle über die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft reden."

In der Tagezeitung DIE WELT finden wir dazu eine übergreifende Erkenntnis: "Es bedarf gar nicht der Weltverbesserer, um die Welt immer wieder besser zu machen."