Deutschland im Burka-Fieber

Darf man die Burka verbieten? Nein, meint Elisabeth Raether in "Christ und Welt", Frauen könnten anziehen, was sie wollten. Doch, findet Iris Radisch, die Vollverschleierung sei keine "Folklore", sondern "ein nicht hinnehmbares Symbol islamischer Fanatiker".

Die Feuilletons der vergangenen Wochen hielten, trotz mehrfacher Beschwörung des angeblichen Sommerlochs, ausreichend Futter zum Nachdenken, Nachtrauern oder neu entdecken bereit. Spannend zum Beispiel ein unüblicher Vergleich in den Zeitungen vom Dienstag. Da wird empfohlen, den alten Adel mit einer neu entstehenden Aristokratie zu vergleichen.

Der Reihe nach: In der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG entfacht der Tod von Gerald Grosvenor, des sechsten Herzogs von Westminster und drittreichsten Mannes von Großbritannien, eine Diskussion. Zitat: "England debattiert über das Ende der Aristokratie." Gina Thoms schreibt:

Er "verkörpert in der Neiddebatte das Unrecht des unverdienten Reichtums und des ebenso verpönten Privilegs der Hochgeborenen (…). Dieser Tod wirkt wie eine Zäsur, die Anlass gibt zu Reflektionen über das Wesen der britischen Gesellschaft."

Die FAZ zitiert die Sunday Times. Dort fragt der Kolumnist Brian Appleyard:

"Wo sind in der im trüben Gruppendenken des Zeitgeistes verfallenen Gegenwart die unabhängigen Köpfe zu finden, welche die Last der 'noblesse oblige' auf sich nehmen?"

Eine mögliche Antwort wäre: die digitale Aristokratie des Silicon Valley. Diesen Gedanken entwickelt Andrian Kreye, in der FAZ im Gespräch mit dem Medientheoretiker Douglas Rushkoff. Rushkoff glaubte einst, "mit der Vernetzung werde die Macht von Monopolisten gebrochen."

Nun aber registriert er:

Das Wachstumsmodell des Silicon Valley "bringt keinen allgemeinen Wohlstand, sondern lediglich einige wenige Milliardäre hervor. Er vergleicht die Mächtigen der digitalen Ökonomie mit Monarchen und Adeligen des Mittelalters, die gegen den neuen Wohlstand der Handwerkerzünfte Monopole verfügten",

so das Gedankenspiel des Medientheoretikers, nachzulesen in der FAZ.

Den großen Themen der Gegenwart nähert sich das Feuilleton der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG vom Mittwoch. Dort wird ein neues Theater vorgestellt,

"es steht in einem Dorf bei Calais und ist wie gemacht für alles von Shakespeare. Die Dramen des großen Barden wimmeln von Flüchtlingen, Verbannten, Verfolgten",

schreibt die NZZ,

"man denke nur an 'Romeo und Julia', 'Der Sturm', 'King Lear'".

Der Schöpfer des Baus, Andrew Todd, verweist darauf, dass das Theater nahe dem

"'Migranten Dschungel' von Calais errichtet wurde, und in Sichtweite der weißen Klippen von Dover, des Traumziels so vieler Asylsuchender. Implizit befördert der Bau somit eine Botschaft der Empathie mit den Flüchtlingen."

Nicht der Bau, sondern der mögliche Abriss eines geschichtsträchtigen Gebäudes in Bagdad beschäftigt den Schriftsteller Najem Wali in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG. Für ihn ist es ein Haus der Träume, das durch die Geschichten derer, die dort in hundert Jahren ein- und ausgingen, Zeugnis ablegt,

"von einer irakischen Gesellschaft, in der die verschiedenen Religionsgemeinschaften friedlich Seite an Seite lebten. Der Kampf um den Erhalt dieses Hauses, so Wali, ist auch ein Kampf darum, einen letzten Überrest unserer verdrehten Träume vom Frieden in unserem Land zu retten."

Natürlich war die Auseinandersetzung um das so genannte Burka-Verbot eines der wichtigen Themen der Woche. Patrick Bahners dazu in der FAZ vom Donnerstag. Er sieht "die Burka als Probe auf die liberale Gesellschaft".

CHRIST UND WELT stellt die Frage: "Darf man die Burka verbieten?" Elisabeth Raether argumentiert dagegen, sie meint: "In Deutschland können die Frauen anziehen, was sie wollen." Anders hingegen Iris Radisch, die wettert: "Vollverschleierung ist keine kulturelle Folklore, sondern ein nicht hinnehmbares Symbol islamischer Fanatiker."

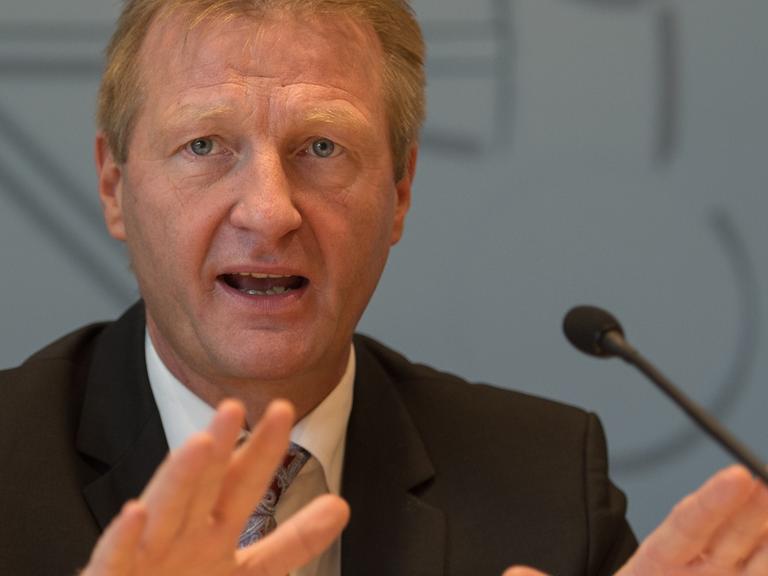

Neben der Burka wetteiferte ein anderer Begriff um das Interesse der Leser. Die Wellen schlugen vor allem in den Feuilletons vom Donnerstag hoch. "Wo wurde der Stinkefinger erfunden?", titelte die WELT, ein wenig abseits vom Eigentlichen. Sigmar Gabriel hatte seinen Mittelfinger in Salzgitter gegen eine Gruppe pöbelnder, rechter Demonstranten ausgestreckt. Der Erfindungsgeist packte die Kollegen, und so war von einer "Unmutsgeste", oder gar "dem Erigieren eines menschlichen Mittelfingers zum Zweck der Unmutsäußerung, das dem Gabriel passierte", die Rede. Da hatte wohl einem Autor die Sommersonne zu stark zugesetzt.

Das verwunderte Kopfschütteln lässt sich mit Blick auf den aktuellen Wahlkampf in den USA fortsetzen. Ebenfalls in der WELT werden zwei Namen aus dem dortigen Kulturbetrieb zitiert. Robert Redford, der in dieser Woche 80 geworden ist, sagte:

"Trump tritt dermaßen von einem Fettnäppchen ins andere, dass ich daran zweifle, ob er aus all den Näpfen wieder herauskommt."

Er unterstütze seine Präsidentschaftskandidatur nicht, obgleich er zugebe, er habe "Vergnügen an der Figur Trump". Stephen King hingegen energischer:

"Sich vorzustellen, dass irgendwer in Amerika auch nur erwägen könnte, diesen tollwütigen Koyoten zu wählen, macht mich sprachlos."

Zwei Nachrufe fielen in die vergangene Woche: Der – wie ihn die Feuilletons nannten – "DDR-Großschriftsteller Hermann Kant" starb mit 90 Jahren. Der Historiker Ernst Nolte wurde 93 Jahre alt,

"seine Gelehrsamkeit und seine analytische Präzision wurden stets anerkannt",

schreibt Christoph Jahr in der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG. Im TAGESSPIEGEL betont Bernhard Schulz: "Seine Bücher werden bleiben, seine Fragestellungen ohnehin."

Im Nachruf der BERLINER ZEITUNG heißt es: "Es war der Kalte Krieg. Ernst Nolte sprach dessen Sprache."

Zu Hermann Kant schreibt Michael Bartsch in der TAZ: "Als Spieler, ja als Seiltänzer hätten ihn schon DDR-Zeitgenossen und vor allem Biografen der Nachwendezeit angesehen. Er war seinem Staat treu geblieben, hatte es aber auch verstanden, gelegentlich die sture Bürokratie auszutricksen."

Resümierend zitiert die TAZ Kants Satz: "Das Beste an der DDR war der Traum, den wir von ihr hatten."