Der "Scheintod" in Kunst und Medizin

Von Schneewittchen bis zum "Rettungssarg": Eine Ausstellung im Berliner Medizinhistorischen Museum befasst sich jetzt mit dem Phänomen des "Scheintodes" und der Frage, ab wann man eigentlich tot ist.

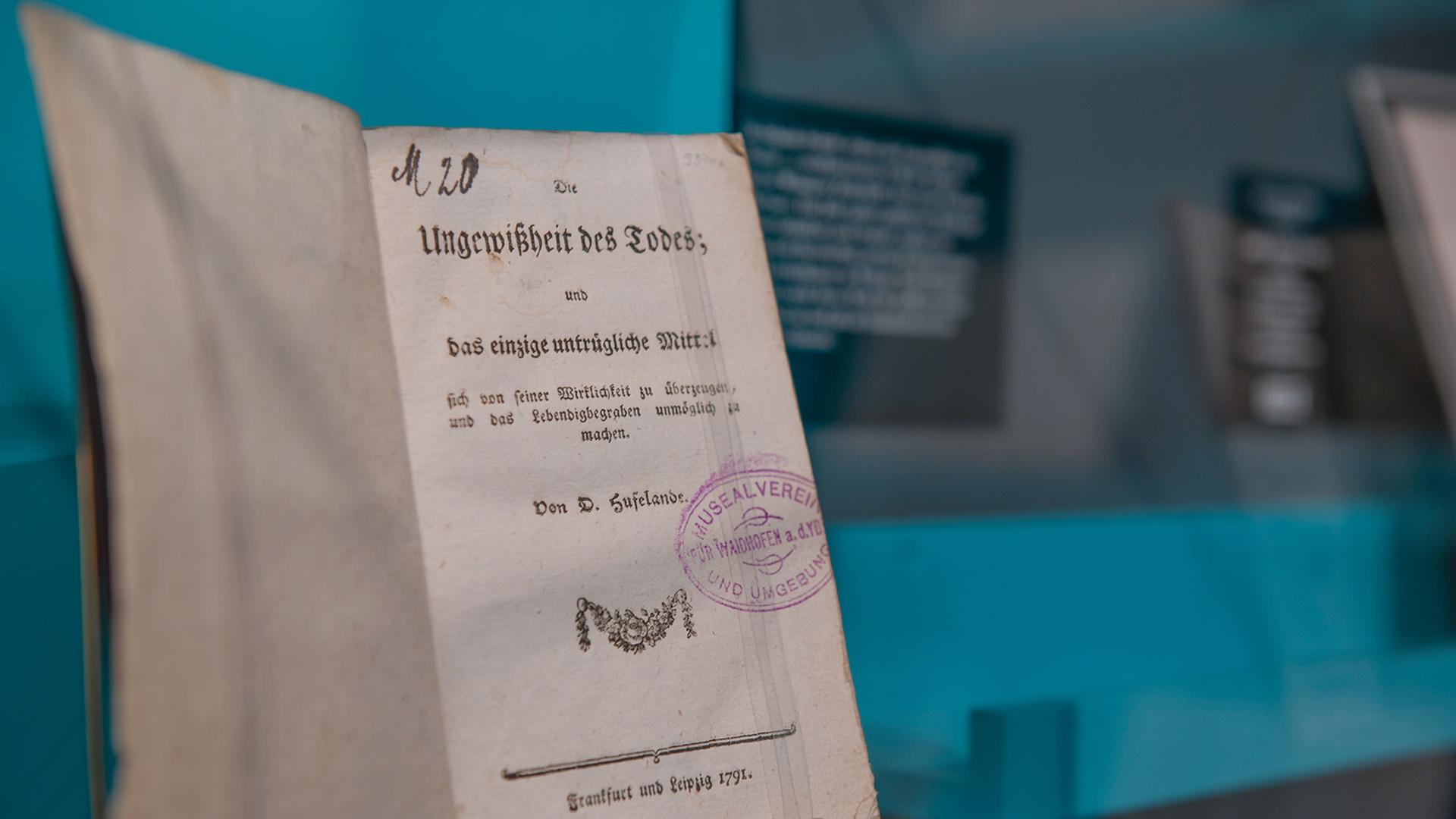

In einer engen Kiste aufwachen und feststellen, es ist ein Sarg: Jahrhundertelang war die Angst, versehentlich lebendig begraben zu werden, eine der großen Horrorvorstellungen der Menschen. Wie Medizin und Kultur mit dem "Scheintod" und der Angst davor umgegangen sind, ist jetzt Thema einer Ausstellung im Medizinhistorischen Museum der Berliner Charité: "Scheintot. Über die Ungewissheit des Todes und die Angst, lebendig begraben zu werden".

"Wir gehen weit in die Literatur, in die Kultur, in die Sagenwelt, aber auch in der Mechaniker-, Bastlerkultur hinein", sagt Thomas Schnalke, Direktor des Medizinhistorischen Museums. Denn der "Scheintod" hat nicht nur Künstler wie Edgar Allan Poe, Mary Shelley oder Hans Christian Andersen inspiriert, sondern auch allerhand merkwürdige Gerätschaften hervorgebracht.

Die Angst vor dem Lebendig-Begrabenwerden

Zum Beispiel den Rettungssarg: "Das ist erstmal ein konventioneller Sarg, aber Finger und Beine sind über Schnüre mit einer Glocke verbunden, die natürlich außen, über der Erde angebracht ist, bis hin oben auf den Kirchturm gedacht ist", so Schnalke.

"Und wenn nun der vermeintlich Verblichene im Sarg sich rühren und bewegen sollte, wollte und könnte, dann wird so eine Glocke, ein Rettungswecker in Betrieb gesetzt." Es sei aber wohl nie passiert, dass tatsächlich jemand die Glocke geläutet habe. "Hier wurde mit der großen Angst vor dem Lebendig-Begrabenwerden natürlich auch ein gewisses Geschäftsmodell bedient."

Der "Scheintod" hat Schnalke zufolge aber auch die medizinische Debatte weitergebracht, indem er die Frage danach, wann jemand eigentlich tot ist, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt hat: Im 18. Jahrhundert habe man gesagt, wirklich sicher wisse man es erst, wenn erste Zeichen der Fäulnis da sind.

Hirntod-Diagnose "sehr, sehr sicher"

Heute hätten Mediziner mit der Hirntod-Diagnose eine "sehr, sehr sichere Methode", den Tod festzustellen. Die aber gleichwohl in der Diskussion steht - im Zusammenhang mit Organspenden. Dabei herrschten offenkundig noch noch sehr viele Vorbehalte in der Bevölkerung, bedauert Schnalke. "Da möchte die Ausstellung tatsächlich auch ein bisschen sensibilisieren, dass man sich mit diesem Aspekt intensiver auseinandersetzen möge. Denn im Falle eines Falles möchte man ja auch gern selber von dieser medizinischen Leistung profitieren."

(uko)