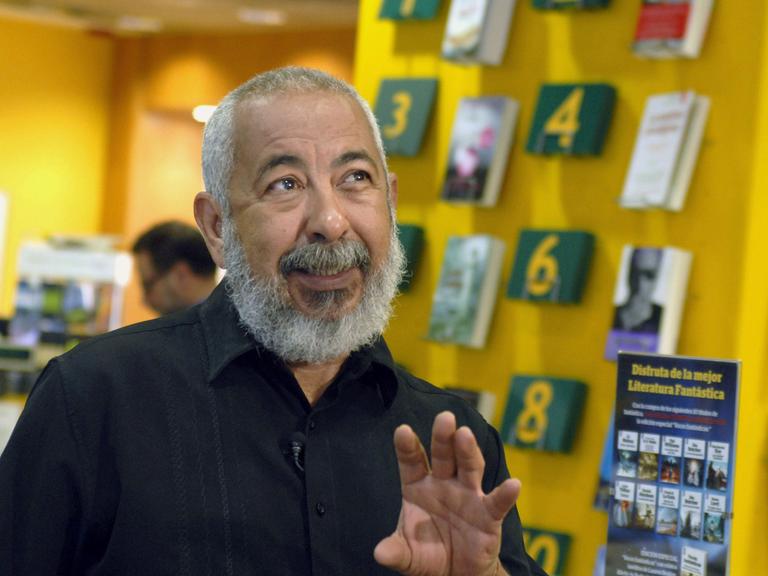

Padura liebt und hasst seine Heimat

Der bekannteste Schriftsteller Kubas lebt in einem bescheidenen Häuschen am Rande Havannas. Leonardo Padura sieht seine Heimat kritisch, geht in seinen Romanen und Krimis mit den Verhältnissen in dem sozialistischen Staat hart ins Gericht. Die Suche nach dem, was Kuba ausmacht, leite ihn stets bei seiner Arbeit, hat er unserer Korrespondentin Anne-Katrin Mellmann erzählt.

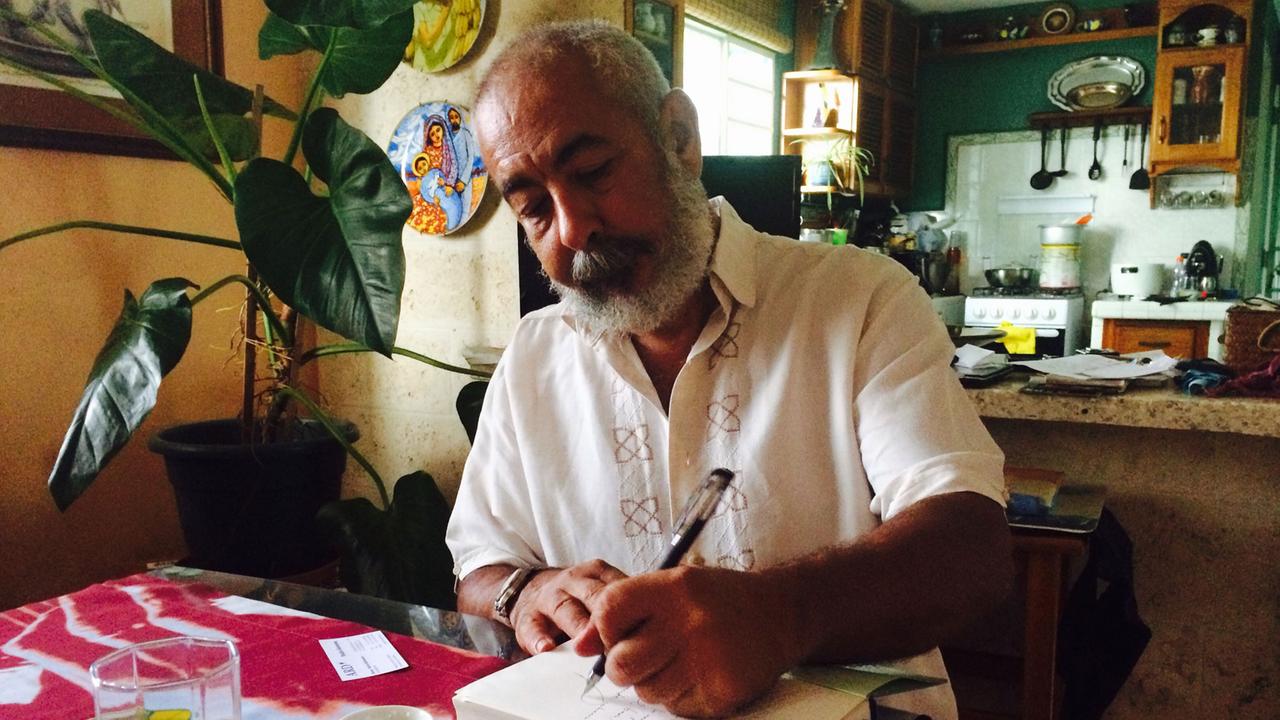

Im Juni erhielt Leonardo Padura die bedeutendste Ehrung in der Welt der spanisch-sprachigen Literatur, den Prinzessin von Asturien Preis. In Kubas Staatsmedien war das kein Thema. Niemand sei deshalb zum Interview hier gewesen, erzählt Padura beim Kaffeekochen in seiner Küche.

Weltweit werden seine Romane und Krimis verlegt und preisgekrönt, dennoch lebt er mit seiner Frau Lucia und einer schwarzen Katze in dem kleinen Haus, in dem er vor fast 60 Jahren geboren wurde Es liegt an einer stark befahrenen Straße. Der Lärm sei für ihn die Musik der Stadt, in der er das Leben eines bescheidenen Kubaners lebt.

"Heute war ein höchst frustrierender Tag: Ich war den gesamten Vormittag unterwegs, weil ich eine Waschmaschine kaufen wollte. Es gab einfach keine. Dann habe ich nach einer Autobatterie gesucht. Es gab keine. Ich habe einen ganzen Vormittag meines Lebens damit verbracht, zwei Dinge zu suchen, die eigentlich zum Alltag gehören, und die man anderswo auf der Welt mit Leichtigkeit bekommt."

Als eine Art Hass-Liebe beschreibt der Kubaner mit dem graumelierten Bart die Beziehung zu seiner Heimat.

Das geht Mario Conde ähnlich, dem Protagonisten der Padura-Krimis. Ein kritischer Zeitgenosse ist dieser Kommissar, manchmal frustriert, manchmal aggressiv, oft betrunken, aber immer auf der Suche nach der Wahrheit.

Krimis, erklärt der Autor, ermöglichten es ihm, die dunklen Seiten der Gesellschaft zu zeigen, auch Kubas soziale Probleme.

"In den 1980er Jahren waren wir noch eine homogene Gesellschaft, alle hatten die gleichen Möglichkeiten. Das ist seit den 90ern anders und in den vergangenen Jahren noch viel extremer geworden. Das soziale Netz Kubas hat sich gedehnt, ist nicht mehr engmaschig. Für viele hat sich die soziale Situation sehr verschlechtert. Für wenige hat sie sich verbessert. Die aktuellen wirtschaftlichen Veränderungen sind ein schmerzhafter aber notwendiger Prozess."

Seine Loyalität gilt den Menschen auf Kuba

Schmerzhafte private Veränderungen hat Protagonist Mario Conde im jüngsten Padura-Roman "Ketzer" hinter sich. Er ist zum Ex-Polizisten geworden, schlägt sich als Selbständiger durch: handelt mit gebrauchten Büchern, verdingt sich als Privatdetektiv. Er lebt im selben Stadtviertel wie sein Erfinder. Manchmal, sagt Leonardo Padura, stehe Conde staunend vor der veränderten Stadt, fühle sich als Fremder.

"In seinem Fall ist alles sehr kompliziert. So wenig, wie er typischer Polizist war, ist er typischer Selbständiger unserer Zeit. Er ist aber ein typischer Kubaner, ein sehr typischer Mann meiner Generation. Mit seinem romantischen Charakter ist er ein Versager: ein schlechter Unternehmer, der nie genug verdient, er häuft nichts an, mit wenig geht es ihm besser."

Er repräsentiert schon die selbständigen Kubaner, die es seit einigen Jahren gibt. Die zehn Mal mehr verdienen, nur weil sie nicht mehr als Angestellte des Staates arbeiten.

Der Romantiker Conde habe Angst, eine Kultur gehe verloren. Gesellschaftliche Veränderungen bedeuteten immer Verlust. Das thematisiert Padura ebenso wie die Suche nach dem Kubanischen: Auch in seinem Roman "Die Palme und der Stern" , der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Wie so oft geht Padura in die Geschichte um die Gegenwart zu begreifen.

Der erfolgreiche Schriftsteller hätte Kuba längst verlassen, woanders ein bequemeres Leben führen können, mit Waschmaschine und Autobatterie.

Aber Padura bleibt. Die Loyalität, die er seinem Land gegenüber empfindet und in seinen Romanen zum Ausdruck bringt, gilt nicht dem Staat, sondern den Menschen, die ihn aushalten.

Der Autor Leonardo Padura in seinem Haus in der Nähe von Havanna.© Deutschlandradio / Anne-Katrin Mellmann