Alle wollen sie gesehen werden, die Bauern auf ihren Traktoren, die Lokführerinnen und Busfahrer, die Ärztinnen und Krankenpfleger. Die ganze Republik ist auf den Beinen. Sogar die scheinbar stille, sich nicht ständig beklagende diffuse Mitte der Gesellschaft zeigt sich in zahlreichen Demonstrationen und solidarisiert sich gegen rechts oder besser für die Demokratie.

Es muss also etwas dran sein am Wunsch, wahrgenommen zu werden, nicht nur im kleinen Umkreis der Familie, Freunde oder Nachbarn, sondern dort, wo Politik und Gesellschaft verhandelt werden: in der Öffentlichkeit.

So wird es auch den Schriftstellerinnen gegangen sein, auf die Nicole Seifert in ihrem neuen Buch den Suchscheinwerfer richtet. „Einige Herren sagten etwas dazu“ heißt sein Titel, mit einer Formulierung von Ingeborg Bachmann, der einzigen Schriftstellerin der Gruppe 47, die sich einen vergleichbar großen Namen machen konnte wie beispielsweise Heinrich Böll, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass oder Martin Walser.

Aber was heißt schon „sich einen Namen machen“? Den macht man sich eben nicht selbst. Eine Person kann so viel schreiben und veröffentlichen, wie sie will. Wenn andere sie nicht zum Kanon rechnen, gehört sie nicht dazu.

Schriftstellerinnen – keine Objekte männlicher Begierde

Genau das ist häufig geschehen in der Literaturgeschichte, und es passiert immer noch. Gerne wird das Qualitätskriterium in Anschlag gebracht. Es gäbe eben nicht genügend gute Frauen, heißt es dann, wie überall.

Die Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert hat am Beispiel der Gruppe 47 einmal nachgesehen, wie es wirklich war. Und sie hat ein gelungenes Stilmittel gefunden. Jedes Kapitel wird eingeleitet mit einer Kostprobe aus dem Arsenal dessen, was Männer in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik einfach so sagen konnten, ohne sich viel dabei zu denken, und der gegengeschnittenen Äußerung einer Frau, die als Schriftstellerin betrachtet werden wollte und keineswegs als Objekt männlicher Begierde.

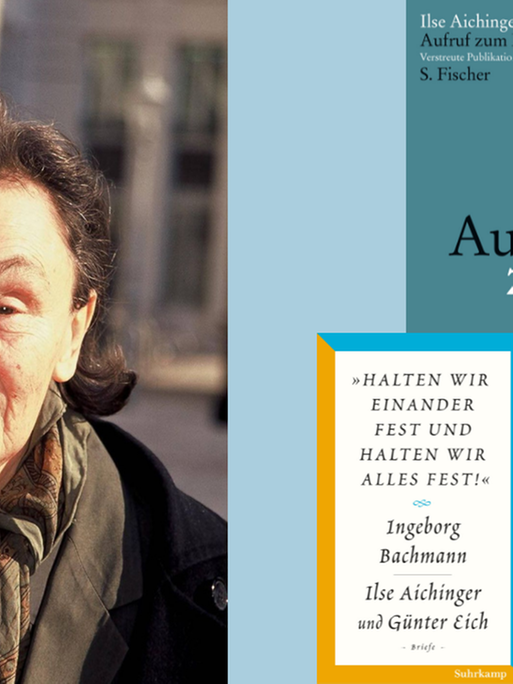

So sagte beispielsweise Hans Werner Richter, der mit seiner Einladungspolitik die wechselnde Zusammensetzung der Gruppe bestimmte, über Ilse Aichinger: „eine schöne Frau, die einige meiner Tagungsteilnehmer so stark anzog, dass sie ganz außer sich gerieten und für meine Begriffe ein wenig die Contenance verloren“.

Nicole Seifert lässt Ilse Aichinger antworten: „Mich hat eigentlich die Literatur interessiert.“

Ilse Aichingers Roman „Die größere Hoffnung“ darf als der erste und lange einzige Roman der Gruppe 47 gelten, in dem die tatsächlichen Opfer des Nationalsozialismus, die jüdische Bevölkerung nämlich, im Zentrum stand, und nicht die sich selbst exkulpierenden vermeintlichen Opfer des Faschismus, die Kriegsheimkehrer.

20 Jahre hat die Gruppe 47 existiert, von ihrem ersten Treffen 1947 am Bannwaldsee im Allgäu – von daher rührt ihr Name - bis zum letzten Treffen 1967 im Gasthof Pulvermühle in Oberfranken. Dort erklärten protestierende Studierende die „Papiertiger“ für obsolet, wo sie sich selbst doch für die Speerspitze des gesellschaftlichen Fortschritts hielten.

Der einladende Hans Werner Richter war die einzige Konstante, viele kamen öfter, manche nur einmal. Zur Gründungsclique gehörten junge Kriegsheimkehrer, die sich im Umfeld der Zeitschrift „Der Ruf“ zusammengefunden hatten.

Ilse Schneider-Lengyel - Künstlerin, Fotografin, Ethnologin, Schriftstellerin

Auch Ilse Schneider-Lengyel gehörte dazu. Sie stellte das Haus zur Verfügung, kümmerte sich ums Essen und Fischen und holte, so die Legende, auf dem Motorrad Kartoffeln. Sie war nicht nur Künstlerin, Fotografin, Ethnologin. Sie war auch Schriftstellerin, und zwar die Einzige in den ersten Jahren der Gruppe.

Doch heute kennt kaum noch jemand ihren Namen. Sie war gebildeter als die aus dem Krieg zurückkehrenden Männer, die von einer „Kahlschlagliteratur“ träumten, wie das Wolfgang Weyrauch nannte. Sie war mit ihrem Mann, dem ungarischen Architekten und Maler Lászlo Lengyel 1933 nach Paris emigriert und hörte dort beispielsweise die Vorlesungen von Paul Valéry.

Während die männlichen Kollegen jedes Wort einer Tauglichkeitsprüfung unterzogen, um sich die deutsche Nachkriegsrealität neu zurecht zu buchstabieren, dachte und dichtete Ilse Schneider-Lengyel gewissermaßen unter dem weiten Firmament der Naturwissenschaften.

Nicole Seifert zitiert sie zur Eröffnung des Kapitels über das Jahr 1947 folgendermaßen:

Wir wissen um die mannigfaltigen Beziehungen, deren Anschauungen uns noch fehlen. Wir ringen um sie. Beziehungen, die unsichtbar und trotzdem konkret sind, da wir sie vernehmen. Das Weltall verlangt nach neuer Anschaulichkeit. Es muss geschaffen werden, fühlbar und tastbar gemacht werden, wie die Wissenschaften neue Theorien mit Einstein und Lise Meitner und anderen aufstellen, so steht die Kunst vor neuem Ausdruck.

Ilse Schneider-Lengyel

Und dagegen schneidet sie dann eine Äußerung von Heinz Piontek über Ilse Schneider-Lengyels Gedichtband „september-phase“:

Ich habe von den etwa sechzig magenverstimmenden Texten nur sechs gelesen. Und hinterher habe ich einen Kognak trinken müssen. Und gleich darauf noch einen.

Heinz Piontek

Ein Kritiker, der sich damit brüstet, die Gedichte, die er rezensiert, gar nicht gelesen zu haben, und sie dann auch noch zur Rechtfertigung seines Alkoholkonsums benützt: Das fanden die Herren der Schöpfung damals offenbar witzig.

Geschämt haben sie sich nicht dafür, so selbstverständlich war es, dass es genügt, an Gedichten aus weiblicher Feder einmal kurz zu nippen, um zu wissen, was Sache ist.

Dabei erkannten sie weder die Referenzen noch die ästhetischen Debatten dahinter. Ein aufs Notwendigste reduzierter Realismus war gefordert, kein Surrealismus mit seiner Entfesselung des Unbewussten, die womöglich Verdrängtes ans Tageslicht befördert hätte.

Geschult an amerikanischen Vorbildern, allen voran Hemingway, ging es um eine „sehr männliche Poetik, aus der die Lebenswelt von Frauen von vornherein ausgeschlossen war“, wie Nicole Seifert betont.

Schon Sherwood Anderson, an dem sich etwa Ruth Rehmann in ihrem kürzlich wiederentdeckten Angestelltenroman „Illusionen“ von 1959 orientierte, schien jenseits des Horizonts der „Literaturwerkstatt ehemaliger Kriegsteilnehmer“, als die Seifert die Gruppe in den ersten Jahren charakterisiert.

Sexismus im Literaturbetrieb

Nicole Seifert weiß mit der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, dass Vergessen der Normalfall ist. Um im Gedächtnis zu bleiben, bedarf es der aktiven Weitergabe von Tradition. Genau das ist bei vielen Schriftstellerinnen ausgeblieben.

Man kann freundlicherweise annehmen, dass das ohne böse Absicht geschah. Und doch hat die Ignoranz, mit der Frauen übergangen werden, wenn es um die Zuschreibung von Ruhm, Rang und Bedeutung geht, System.

Nicole Seifert hat das in ihrem letzten Buch, „Frauenliteratur“ – Frauen durchgestrichen – bereits für das Feuilleton der Gegenwart untersucht und damit nicht nur Staub aufgewirbelt, sondern auch Veränderungen angestoßen. Nun findet sie die treffende Formulierung, die Schriftstellerinnen der Gruppe 47 seien nicht „miterzählt“ worden. Dabei waren sie zahlenmäßig ohnehin weit unterlegen.

Man kann das schlicht Sexismus nennen, also Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Ständig wurde mit zweierlei Maß gemessen. Natürlich entsprach das dem Geist der Zeit.

Keine Gleichberechtigung

Trotz des Gleichheitsartikels im Grundgesetz und des Gleichberechtigungsgesetzes von 1958 waren Frauen in der Bundesrepublik jahrzehntelang nicht gleichgestellt. Bis 1962 durften verheiratete Frauen kein eigenes Bankkonto eröffnen, bis 1977 keinen Arbeitsvertrag ohne Zustimmung ihres Mannes unterschreiben. Das Gesetz, das Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat machte, trat erst im Juli 1997 in Kraft.

Die Schriftsteller der Gruppe 47 waren also nicht schlimmer als andere Männer. Und doch hätte man sich gewünscht, sie wären wenigstens ein bisschen besser gewesen.

Nicole Seifert möchte die Schriftstellerinnen sichtbarer machen, so gut es die Materiallage eben zulässt. Schon der Titel, „Einige Herren sagten etwas dazu“, verrät allerdings, dass man eine Menge über die Herren sagen muss, wenn man die Frauen aus dem Hintergrund in den Vordergrund holen will.

Ingeborg Drewitz, die den Mut hatte, Richters Einladung zunächst auszuschlagen, indem sie ihm offen mitteilte, sie müsse ihre Kinder versorgen, überlegte:

Mich hatte es immer interessiert, warum in der Bundesrepublik – und im Widerspruch zum Grundgesetz – die Frauen im öffentlichen Wirken so abseits standen. Warum Leistungen von Frauen immer minderbewertet wurden, warum, wo immer Frauen sich behaupteten im öffentlichen Leben, sie die außergewöhnlichen Leistungen brauchten, um anerkannt zu werden, wo männliche Kollegen mit Durchschnittsbegabung das gleiche erreichten.

Ingeborg Drewitz

Ingeborg Drewitz zog daraus die Konsequenz. Sie war Mitbegründerin des Verbands Deutscher Schriftsteller sowie der VG Wort und engagierte sich für amnesty international.

Eine geringschätzige Anerkennung durch Kritiker

Eine der wenigen Autorinnen, die sich auch in späten Jahren zur Gruppe interviewen ließen, war Gabriele Wohmann, jahrzehntelang eine erfolgreiche Schriftstellerin der alten und dann der wiedervereinigten Bundesrepublik. Sie nahm den Alltag von Paaren in den Blick, und sie schrieb auch über ihren Medikamenten- und Alkoholentzug. So schätzte sie die Lage ein:

Es sieht nach wie vor so aus, als werde von Frauen das Größte, das Herausragende eben doch nicht erwartet. Nicht von Männern als Kritikern. Wenn eine Frau sich ruhig und friedlich verhält mit ab und zu veröffentlichten Gedichten oder Prosa, und wenn sie brav die bleibt, als die sie eingeordnet wurde, dann belebt sie die Szene, stört nicht. Die Anerkennung, die man ihr dann nicht verweigert, ist geringschätzig, herablassend.

Gabriele Wohmann

Und so schrieb der Journalist Jürgen Serke in seinem Buch „Frauen schreiben“ von 1979 über sie: eine „Schriftstellerin, die erbarmungswürdig und zugleich erbärmlich die Liebe reduziert, weil sie der Unberechenbarkeit einer Liebe nicht mehr gewachsen zu sein glaubt. Sie hat in ihrem Leben alles auf die mittleren Werte eingependelt, ihre Überlebensvokabel heißt Vernünftigkeit. Vernünftigkeit verzerrt sie, ist der Ausdruck totaler Verkrampfung. Man sieht es, und wenn man sie anfasst, merkt man es. Sie lässt sich nicht gern anfassen. Sie glaubt nicht mehr an die Erlösung durch Berührung.“

Wie bitte? „Wenn man sie anfasst, merkt man es“? „Sie lässt sich nicht gern anfassen.“ Man kann nur allen Frauen danken, die MeToo ins Rollen gebracht haben. Denn ganz offensichtlich räumte sich der damals durchaus anerkannte Journalist Zugriffsrechte auf weibliche Körper ein.

Die Schriftstellerinnen können es nicht richtig machen. Mal haben sie zu viel Vernunft, mal zu wenig, mal sind sie zu kapriziös, kalkulieren gar ihre Auftritte, wie man es Ingeborg Bachmann gerne vorwarf, oder sie sind zu unscheinbar.

Die Frau als Freiwild

Das kann man von Gisela Elsner nicht behaupten. Sie fiel sofort auf. Hans Werner Richter hatte bei Walter Höllerer für die Jubiläumstagung 1962 im Berliner LCB „schöne Mädchen von 15 bis 45 für das Fest“ bestellt, und dazu geschrieben, er habe bereits „einen ganzen Stoß Ehefrauen ausgeladen“, die üblicherweise bei den Tagungen dabei sein konnten.

Auch Gisela Elsner war früher schon als begleitende Ehefrau dabei, frisch verheiratet mit Klaus Roehler, der zunächst als Autor und später als Lektor eingeladen war.

Der Kritiker und Autor Peter Hamm, Jahrgang 1937 wie Gisela Elsner und also eine Generation jünger als die Schriftsteller der Gründungsgeneration, erinnerte sich an die Tagung 1960 in Aschaffenburg:

„Die Gisela Elsner war dämonisch attraktiv. Abends in einer Kneipe stand sie mit so einem kurzen Lederröckchen an der Jukebox, mit diesem auch irgendwie scharfen Klaus Roehler. Der gesamte männliche Teil der Gruppe 47, also der überwiegende, war fixiert auf diese sehr attraktive Frau. Das ist eigentlich mein stärkster Eindruck: dass alle lechzten.“

Die Frauen waren eigentlich Freiwild zu dieser Zeit. Sie hatten den Mund zu halten und mit ins Bett zu gehen, auch bei den gleichaltrigen Männern. Dagegen gab es keinen Aufstand.

Elisabeth Plessen

So Elisabeth Plessen, die 1967 zum ersten Mal vor der Gruppe las und später mit ihrem Roman „Mitteilung an den Adel“ bekannt wurde. Als ein Kollege, der gleichzeitig mit ihr bei Walter Höllerer promovierte, mitbekam, dass sie die begehrte Postkarte erhalten hatte, mit der Richter einlud, fragte er: „Hast du mit ihm geschlafen?“

Christa Wolf wurde nie eingeladen. Christa Reinig, 1926 geboren, queer und in Ost-Berlin aufgewachsen, nahm nur einmal teil, dann hatte sie von dem chauvinistischen Haufen genug. Ingrid Bachér war eine der vier Frauen auf der sogenannten „Frauentagung“ 1958 in Großholzleute.

Ihre Erzählung „Unaufhaltsam vor Jamaika“ kam gut an, im Gegensatz zu Griseldis L. Fleming, die 1964 im schwedischen Sigtuna so verrissen wurde, dass sie sich völlig vernichtet fühlte. Dabei wollte Hans Werner Richter eigentlich Furore machen mit ihr:

„Ich habe in Palermo eine noch fast unbekannte Lyrikerin kennengelernt. Ich werde sie als meinen >Geheimtyp< in Sigtuna vorführen. Das hat es in der Geschichte der Gruppe 47 ein paar Mal gegeben. Und jedes Mal war es ein Haupttreffer.“

So schrieb er an den Verleger Klaus Wagenbach, den erhofften Erfolg schon einmal vorkostend. Offenbar ließ er die Autorin dann einfach fallen, als sie doch kein „Haupttreffer“ wurde.

Die Frauen wurden nicht ernsthaft zur Gruppe 47 gezählt

Nicole Seifert greift auch auf Helmut Böttigers materialreiche Studie „Die Gruppe 47“ aus dem Jahr 2012 zurück, dem sie manche Auslassung zurecht (etwa bei Ruth Rehmann, die er nur zwei Mal kurz nebenbei erwähnt), manche aber auch zu Unrecht vorwirft, beispielsweise bei Ilse Schneider-Lengyel, auf deren Werk er durchaus eingeht.

Sie profitiert auch von Wiebke Lundius‘ Untersuchung, „Die Frauen der Gruppe 47“, die sich neben den Schriftstellerinnen auch für die Ehefrauen interessierte.

Nicole Seiferts Verdienst liegt nicht in der aufwendigen Recherche in Archiven, sondern in der starken Perspektivierung des vorhandenen Materials. Dabei arbeitet sie anschaulich die fatale Mischung aus Überhöhung und Herabwürdigung heraus, die mit dazu beitrug, dass die wenigen Schriftstellerinnen, die überhaupt einen Bezug zur Gruppe 47 hatten, kaum Kapital daraus schlagen konnten, weder symbolisches, noch pekuniäres.

Wie die Exil-Autorinnen und -Autoren, die nicht eingeladen wurden, weil sich die Gründungsgeneration als Erneuerer profilieren wollte, hat man – außer den beiden Österreicherinnen Ingeborg Bachmann und der durch die baldige Heirat mit Günter Eich vor sexuellen Attacken geschützten Ilse Aichinger – die Frauen nicht ernsthaft zur Gruppe gerechnet.

Wenn Schriftstellerinnen als Undine und Melusine, also als Wassernymphen, die Gottheiten begleiten, angehimmelt oder als Sphinx tituliert wurden, bedeutete das zugleich eine „Ausbürgerung aus der Realität“, wie Nicole Seifert mit Silvia Bovenschen erkennt.

Zwei sehr unterschiedliche Solitäre, so will es der Kritikerin scheinen, haben sich dem Spiel auf je eigene Weise entzogen. Helga M. Novak war 1966, gerade erst aus der DDR in die BRD übersiedelt, in Princeton, New Jersey, dabei. Ihr Werk wird schon deshalb überdauern, weil jeder, der, „Legende Transib“ lesend, mit ihr imaginär in die Transsibirische Eisenbahn steigt, für immer gefangen sein wird von dieser wilden Poesie, einer Mischung aus Konkretion und märchenhafter Fantasie, aus Plauderei und handfester Autonomie.

Wer die autobiografischen Bücher der 1935 in Berlin Köpenick geborenen Schriftstellerin liest, „Die Eisheiligen“ (1979), „Vogel federlos“ (1982) und „Im Schwanenhals“ (2013), versteht mehr von der deutsch-deutschen Teilung, als ihm lieb sein kann.

Gisela Elsner – eine Satirikerin des männlichen Begehrens

Und da ist Gisela Elsner, die vielleicht radikalste Gesellschaftskritikerin der Gruppe. Ihre Romane sind bitterböse Satiren auf die Gewaltverhältnisse in Familien, in denen sich das Patriarchat auch nach dem Ende des Faschismus fortschreibt. Elfriede Jelinek hat zurecht eine Vorläuferin in ihr erkannt.

Wer Gisela Elsners Romane „Riesenzwerge“ oder „Das Berührungsverbot“ liest, oder all die kleinen, hart zupackenden Texte, der kann im Kontext der Gruppe 47 nur lautes Gelächter anstimmen.

Sie hat beileibe nicht nur ihr Äußeres bewusst stilisiert, wie Nicole Seifert es treffend beschreibt. Sie war eine grandiose Satirikerin männlichen Begehrens. Nach dem Film ihres Sohnes Oskar Roehler über ihre letzten Lebensjahre, „Die Unberührbare“, gab es Anfang des Jahrtausends eine kurze Renaissance ihres Werks.

In einer Anthologie selbst verfasster Nachrufe schrieb sie als 33-Jährige über die „Auferstehung der Gisela Elsner“:

„Unwürdig waren in der Tat diese Bemühungen der Gisela Elsner, sich mit allen Mitteln nicht nur im Gedächtnis der Lebenden zu erhalten, nein: nachgerade einzunisten, egal, ob man sie nun gern vergessen hätte oder nicht.“

Eine satirische Autorin, fähig zur Selbstironie, wie schade, dass es von Gisela Elsner, die sich 1992 mit 55 Jahren das Leben nahm, niemals ein Alterswerk geben wird.

Nicole Seifert: „Einige Herren sagten etwas dazu. Die Autorinnen der Gruppe 47"

Kiepenheuer & Witsch, Köln,

344 Seiten, 24 Euro