Romane im Rhythmus des Blues

07:15 Minuten

Für ihre Übersetzungen der Bücher von James Baldwin wurde Miriam Mandelkow der Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis verliehen. Uns verrät sie, warum ihre Arbeit heute anders ist als früher und warum sie sich dabei viel bewegt.

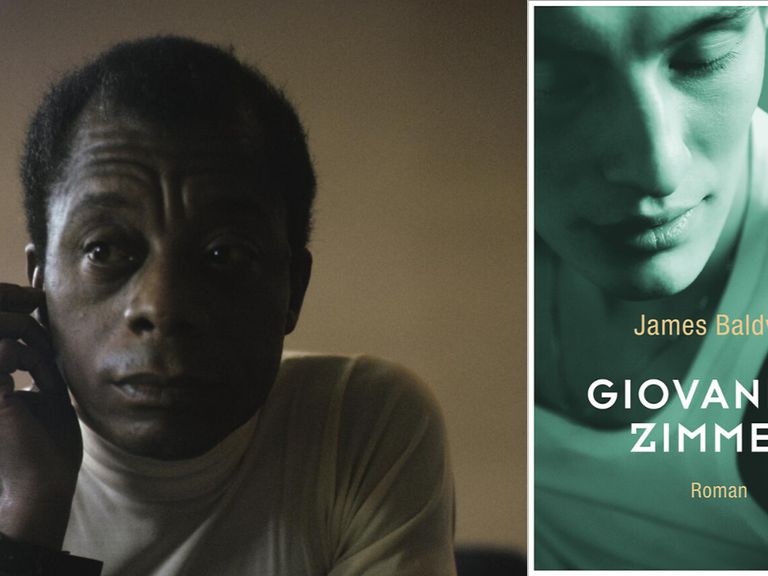

Spätestens seit vor drei Jahren die Verfilmung von "I’m Not Your Negro" in Deutschland in die Kinos kam, ist der Schriftsteller James Baldwin hierzulande zu einer Art Kultautor avanciert. Schon zuvor hatte der dtv Verlag offensichtlich den richtigen Riecher. Er hatte nämlich die Rechte für die Romane und Essays des US-Amerikaners und Wahlfranzosen erworben und Miriam Mandelkow als Übersetzerin engagiert.

Gestern wurde ihr für das Baldwin-Debüt "Von dieser Welt" der Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis zuerkannt. Inzwischen sitzt Miriam Mandelkow bereits an einer fünften Übersetzung des Autors.

Einfluss auf Mandelkows Lebenslauf

Baldwin sei eine Art Schulliebe für sie gewesen, sagt Mandelkow. Er trage Mitschuld daran, dass sie überhaupt Amerikanistik studiert habe und dafür in die USA gegangen sei, weil sie seine Sprache und seine Musik absolut fasziniert hätten.

Der Schriftsteller habe einmal in einem Interview gesagt: "Ich schreibe, um herauszufinden, was ich nicht weiß. Ich schreibe, um rauszufinden, was ich nicht wissen will." Etwas, das Mandelkow in jedem Satz merke und was sehr schmerzhaft sein könne. Baldwins Figurenzeichnungen seien sehr komplex und zeigten, was eine rassistische Gesellschaft mit unserer aller Seelen mache. Das Ganze laufe dabei über Selbsterkenntnis ab statt über das Gefühl von Mitleid, was es noch einmal schmerzhafter mache.

Musikalität der Sprache

Um sich in die Musikalität, die Baldwins Sprache innewohnt, einzufinden, sei ihre Art zu übersetzen eine sehr körperliche, sagt Mandelkow: "Man bewegt sich mit, man spielt, was man da liest, man tanzt es, um die Sprache körperlich zu spüren und dann auch ein Gespür dafür zu haben, ob sich ähnliche Körperempfindungen auch im Deutschen einstellen."

Etwas, das bei den alten Baldwin-Übersetzungen der Sechziger- und Siebzigerjahre nicht geschehen sei, so die Übersetzerin. Dass diese Texte bereits vor einigen Jahrzehnten entstanden seien, könne man einmal an der Wortwahl merken, aber auch am Ansatz der Übersetzung. Damals galt es, ein gutes, idiomatisches Deutsch zu schreiben und alles, was passte, sei passend gemacht worden. Zum Beispiel sei tunlichst auf Wortwiederholungen verzichtet worden, etwas, das Baldwin als Stilmittel für seinen Rhythmus und die Musikalität seiner Sprache stark verwendet habe.

Schwieriger Umgang mit rassistischen Begriffen

Auch der Umgang mit spezifischen Wörtern habe sich inzwischen geändert, sagt Mandelkow. So sei "Negro" bis in Siebzigerjahre hinein ein gängiger Begriff in den USA gewesen, wenn auch damals schon umstritten. Er sei jedoch auch als Selbstbezeichnung der schwarzen Bevölkerung benutzt worden – etwas, das bei dem deutschen "N-Wort" nie der Fall gewesen sei, das immer rassistische Konnotationen gehabt habe. Die richtige Wortwahl sei also nicht leicht.

"Wenn ‚Negro‘ bei Baldwin als Selbstbezeichnung auftaucht, übersetze ich es mit ‚Schwarzer‘", erläutert die Übersetzerin. "Wenn er einem Rassisten das englische N-Wort in den Mund legt, übernehme ich den rassistischen Begriff allerdings`, denn diese Figur wird ja schließlich durch die Sprache charakterisiert und die wollen wir ja nicht schützen." Das Ganze sei ein sehr komplexes Thema. "Wir Übersetzerinnen und Übersetzer müssen letztlich von Buch zu Buch, von Seite zu Seite und von Satz zu Satz entscheiden, welche Wortwahl der Kontext verlangt, nicht die Political Correctness."

(hte)