Das Feature wurde erstmals am 9.2.2021 gesendet.

Bauen im Meer

Die norwegische Wasserwelt vor dem Fenster: Im Restaurant "Under" in Lindesnes. © AFP / NTB Scanpix / Tor Erik Schrøder

Wie der Mensch die Ozeane einnimmt

30:01 Minuten

Häfen, Fischzuchtanlagen, Ölplattformen und Windparks zerstören das Ökosystem Meer. Bisher wird unter Wasser oft ohne Absprachen der Länder, ohne Raumplanung Neues konstruiert. Auch in Nord- und Ostsee bedrohen Großbauprojekte die Unterwasserwelt.

Das "Under" ist ein Restaurant im Meer. Der Eingang liegt noch zwischen schroffen Klippen an der Küste Südnorwegens, dann führt der Weg über mehrere Etagen hinab in den Speisesaal, sechs Meter unter den Meeresspiegel. Eine große Panoramaglasscheibe gewährt dort Einblick in die trübe Nordsee.

Die Plätze sind ausgebucht bis weit in die Zukunft. Die Faszination hängt vielleicht damit zusammen, dass es ja eigentlich keinen festen Ort für Menschen im Meer gibt, keine Straßen, keine Häuser. Das Meer ist ein Ort der Sehnsucht – grenzenlos, nicht greifbar, voller Mystik, Kraft und Leben. Ein Ort, in dem unsere frühen Vorfahren gelebt haben, bevor sie die Fähigkeit entwickelten, an Land zu gehen.

Doch in gewisser Weise geht es nun zurück ins Meer, immer mehr Orte werden dort geschaffen: Restaurants eher selten, dafür zum Beispiel sehr viele Anlagen für die Fischzucht, auch Aquakultur genannt. "Aquakultur-Farmen haben den größten physischen Fußabdruck, sind also die Infrastruktur, die am stärksten in den Ozeanen verbreitet ist, insbesondere in China, wo sich an der Küste eine schier endlose Kette solcher Anlagen befindet", sagt Ana Bugnot. Die Ökologin von der Universität Sydney hat mit ihrem Team das Ausmaß der Bauten in den Meeren vermessen – der Häfen, Ölplattformen, Windparks, Tiefseekabel und eben Aquakultur-Anlagen.

In den Ozeanen habe China einen Anteil von 40 Prozent des weltweiten physischen Fußabdrucks der von ihnen aufgelisteten Infrastrukturen. "Danach kommen dann Südkorea mit zehn und die Philippinen mit acht Prozent."

Unterwasserbauten beeinflussen Ökosysteme

Eine lückenlose Liste der Infrastruktur in den Meeren konnten die Wissenschaftler nicht erstellen, dafür sind zu viele Bauten nur lokal oder gar nicht erfasst.

Interessanter sei ohnehin etwas anderes, mein Bugnot. "Uns interessiert auch, wie sich Bauten auswirken und ihre Umgebung verändern – und zwar über den Bau selbst hinaus. Wenn man zum Beispiel einen Damm baut, dann verändert er die Wasserbewegung und die Sedimentdynamik um sich herum. Auf ihm wachsen Dinge und wahrscheinlich beeinflusst er die Wanderung von Fischen. Er könnte sogar Fische anziehen – wie ein künstliches Riff. Das heißt: Solche Bauten wirken sich immer auch über ihre Grundfläche hinaus aus."

Und die Folgen können weitreichend sein. Durch Fischzuchten etwa gelangen Chemikalien und Medikamente ins Wasser, wo sie sich verbreiten. Ausscheidungen und Futterreste der gezüchteten Tiere fördern das Algenwachstum. Wenn Bakterien sie später zersetzen, verbrauchen sie dabei Sauerstoff, der dann anderen Tieren fehlt. Auch Ölplattformen oder Tiefseekabel beeinflussen ihre Meeresumgebung – sie verändern die Strömung, verursachen Lärm oder schwemmen Schadstoffe ins Wasser.

Die Wissenschaftler um Ana Bugnot haben insgesamt 32.000 Quadratkilometer bauliche Substanz in den Weltmeeren registriert. Eine überschaubare Größe, die etwa der Fläche Baden-Württembergs entspricht.

Doch die Auswirkungen reichen weit darüber hinaus. "Wenn man den physischen Fußabdruck plus Umgebung zusammenzählt, kommt man auf zwei bis vier Millionen Quadratkilometer Meeresboden, die auf ganz verschiedene Art und Weise verändert oder beeinflusst wurden. Fast alles davon, nämlich 99 Prozent, spielt sich rund um die Meeresküsten ab."

Handelshäfen bringen Ökosystem durcheinander

Die bebaute Fläche wirkt sich also auf ein Gebiet aus, das rund hundertmal größer ist als das Areal selbst. Und das ausgerechnet an den Küsten, wo die Biodiversität am größten ist. Die Meere werden also an ihrer empfindlichsten Stelle getroffen.

"Den größten Einfluss haben Handelshäfen", sagt Bugnot. Das Verkehrsaufkommen dort und drum herum, die Arbeiten in den Häfen, der gewaltige und weithin hörbare Lärm von den Schiffen – all das wirke sich auf einen großen Teil der Küstenökosysteme der Welt aus. "Schiffe aus aller Welt sorgen für Schadstoffe im Wasser. Zudem tragen sie fremde Pflanzen und Tiere mit sich, die das Ökosystem vor Ort durcheinanderbringen." Doch der Einfluss eines Hafens auf das Ökosystem reiche noch weiter. Das lasse sich auch in Hamburg beobachten – am größten Seehafen Deutschlands.

Elbvertiefung bringt Obstbauern Probleme

Schlick. Jedes Jahr werden im Hamburger Hafen Millionen Tonnen Schlick vom Grund gebaggert, um die künstliche Tiefe der Elbe zu halten. Nun wird der Fluss weiter vertieft – bereits zum neunten Mal. Künftig sollen auch die neuesten Riesencontainerschiffe hier anlanden können.

Es wird also noch mehr Schlick vom Grund geholt. Der Meeresbiologe Kim Detloff vom NABU blickt von den Hamburger Landungsbrücken auf die Elbe und skizziert die Auswirkungen. "Wir versuchen, die Fahrrinne immer tiefer zu halten – für weniger, immer größer werdende Schiffe –, und das Ökosystem leidet: Die Strömungsgeschwindigkeit verändert sich, der Tidenhub verändert sich, die Sediment-Verdriftung verändert sich, Salzwasser drückt ins Alte Land, sodass die Obstbauern zunehmend Probleme bekommen."

Der Nutzen der erneuten Elbvertiefung ist umstritten. Nötig ist sie für die neuen Containerriesen, damit sie voll beladen in Hamburg einlaufen können. Doch voll beladen sind sie nur selten.

Man könnte für solche Fälle versuchen, mit dem Tiefseewasserhafen in Wilhelmshaven zusammenzuarbeiten, doch das geschieht nicht. Leichtfertig werde in Kauf genommen, das gesamte Ökosystem zu schädigen.

Arbeit zur Elbvertiefung: Hamburg investiert für die verschiedenen Maßnahmen zur Anpassung der Fahrrinne rund 286 Millionen Euro.© picture alliance / dpa / Axel Heimken

"Indem wir die Sohle tiefer ausbaggern, steigen die Strömungsgeschwindigkeiten, und wir verlieren praktisch die ruhigeren, die beruhigten Zonen an den Ufern wie zum Beispiel Süßwasserwatten, die aber ökologisch von größter Bedeutung sind", sagt Detloff. "Letztendlich ist das auch eine Sisyphusarbeit, weil wir praktisch dauerhaft Instandsetzungsarbeiten brauchen, weil wir nun mal in einem tidebeeinflussten Bereich sind, und wenn man die Elbe tief halten möchte, dann kämpft man gegen Millionen Kubikmeter Sedimente, die ganz natürlich über die Nordsee eingetragen werden."

Lebensfeindliche Zonen durch aufgewirbelte Sedimente

Hafenschlick ist mit Schwermetallen und Pestiziden belastet, nicht nur in Hamburg, sagt die Ökologin Ana Bugnot. "Die Sedimente in der Nähe städtischer Gebiete haben in der Regel eine Vorgeschichte: In ihnen finden sich industrielle Abfälle, die vor allem aus der Mitte des 20. Jahrhunderts stammen. Diese Sedimente bleiben meist stabil auf dem Grund liegen. Doch wenn man sie ausbaggert, werden sie aufgewirbelt und steigen wie eine große Wolke empor. Die ist manchmal so groß, dass man sie sogar aus dem Weltraum und auf Satellitenbildern sehen kann."

Die aufgewirbelten Sedimentmassen verursachen lebensfeindliche Zonen. In der Elbe machen Naturschützer sie mit dafür verantwortlich, dass die Bestände des Stints eingesprochen sind – der Meeresfisch schwimmt zum Laichen in den Fluss. "Von den jungen Stinten, die dann aus der Elbe in die Nordsee wandern, ins Wattenmeer, sind zum Beispiel Seevögel abhängig – wie Küstenseeschwalben, die wichtige Brutkolonien in der Elbmündung haben. So verändern Baggerarbeiten im Hamburger Hafen ein gesamtes Ökosystem."

Und nach dem Baggern kommt das nächste Problem: Wohin mit dem Schlick? Eine Frage, mit der sich Hafenregionen in aller Welt beschäftigen. "Er wird gerne einfach in abgelegenen Gegenden im Meer verklappt. Potenziell könnten die Sedimente auch von Austern und Muscheln gefiltert werden. Oder man setzt Schlickvorhänge ein, die die Verbreitung begrenzen – das wird mancherorts auch gemacht. Besonders teuer wird es, stark belastete Sedimente an Land zu verarbeiten. Es gibt also verschiedene Wege und Techniken. Aber wenn die Verantwortlichen damit durchkommen, den Schlick einfach im Meer abzuladen, dann machen sie das auch."

Hamburg beziehungsweise die Steuerzahler kostet es jährlich um die 100 Millionen Euro, Sedimente aus dem Hafenbecken zu entfernen – genauer: kurzfristig zu entfernen. Der meiste Schlick, um die fünf Millionen Tonnen jährlich, wird ein Stück flussabwärts abgeladen. Dort bleibt er jedoch nicht liegen, sondern die Flut spült ihn innerhalb von ein paar Wochen zurück.

Ein geringer Anteil von besonders mit Chemikalien und Schwermetallen belastetem Schlick wird an Land gelagert und aufwendig gereinigt. Und offiziell etwa 1,5 Millionen Tonnen Schlick lädt die Stadt jährlich in der Nordsee an der Tonne E3 ab – das schwimmende Seezeichen liegt rund 15 Kilometer vor Helgoland. Das zugehörige Bundesland Schleswig-Holstein lässt sich das teuer bezahlen. Doch die verabredete Höchstmenge ist bald erreicht.

Elbeästuar – ein einzigartiges Ökosystem

Ein neuer Verklappungsort musste her und wurde vor Scharhörn gefunden, einer kleinen Insel, die zu Hamburg gehört, obwohl gut 120 Kilometer davon entfernt. Dort soll der Schlick also zukünftig abgeladen werden. Die Insel liegt am Rande des sogenannten Elbeästuars – dem über 17 Kilometer breiten Mündungsbereich des Flusses: halb Süß-, halb Salzwasser, halb Fluss, halb Meer. "Scharhörn im Elbeästuar liegt zwischen den Nationalparken Wattenmeer, und letztendlich wissen wir noch gar nicht, was diese toxischen, hochbelasteten Sedimente dort anrichten."

Von Cuxhaven aus geht es von zwei Pferden gezogen per Wattwagen nach Neuwerk, einer kleinen bewohnten Insel, die vor Scharhörn liegt. Auf dem Wagen lässt sich erahnen, was für ein besonderer Lebensraum ein Ästuar ist: Der Übergang zwischen dem Ökosystem der Elbe und dem des Wattenmeers.

Er ist geprägt von Veränderung. Flutwellen, Ebbstrom, Salz- und Süßwasser wechseln sich ständig ab, wo eben noch hohe Wellen waren, rattert der Wagen jetzt durch ein Sandbild aus Prielen und Inseln. "Deshalb leben dort ganz bestimmte Organismen und Lebensgemeinschaften, die sonst nirgendwo anders die richtigen Lebensbedingungen vorfinden."

Ein einzigartiges Ökosystem: Wattenmeer zwischen Cuxhaven und der Insel Neuwerk.© picture alliance / dpa / Mohssen Assanimoghaddam

Hohe Röhrichtpflanzen und Salzwiesen sind Lebensraum und Brutstätte für Insekten, Amphibien, Fische und Vögel. Durch die starke Nutzung und Baumaßnahmen gilt der ökologische Zustand als bereits stark verändert.

Müll im Nationalpark Wattenmeer

Nach zwei Stunden Fahrt durchs Watt und Richtung offene Nordsee ist Neuwerk erreicht. Gut 30 Menschen leben hier, eine von ihnen ist Carolin Rothfuß. "Keine erfreulichen Nachrichten aus Hamburg, wenn man das so mal positiv formulieren möchte. Als ich das in den Nachrichten gelesen habe, dachte ich mir auch, das kann nur ein schlechter Scherz sein. Alleine auf die Idee zu kommen, direkt im Nationalpark Müll verklappen zu wollen, auch wenn es nur Schlick ist. Ich versteh es nicht."

Carolin Rothfuß ist Leiterin des Nationalparkhauses auf Neuwerk und arbeitet für den Verein Jordsand. Er wehrt sich, wie auch andere Naturschutzorganisationen, gegen den Hamburger Plan. Sie blickt jetzt Richtung Scharhörn, zwei Stunden Fußweg durchs Watt entfernt. "Wir gehen davon aus, dass das Sediment da nicht lange liegen bleiben wird, weil da die stärkste Strömung vorherrscht", sagt sie. "Es würde weitergeschwemmt werden und letztendlich dann entweder in unseren Nationalpark oder in den von Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, auch da gilt das Verschlechterungsverbot."

Ein Verschlechterungsverbot bedeutet gemäß der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, dass sich der Zustand des Gewässers eben nicht verschlechtern darf. Aber wer sieht schon genau, was mit dem belasteten Schlick unter Wasser passiert – und ob und wie er sich verbreitet?

Die einsame Arbeit des Vogelwarts

Neuwerk und Scharhörn sind Naturparadiese. Jährlich kommen etwa 100.000 Touristen nach Neuwerk, um Robben, Zugvögel und Sonnenuntergänge zu beobachten. Scharhörn ist für Vögel geschützt und der Zutritt nur für wenige Besucher erlaubt. Carolin Rothfuß betreut die wissenschaftlichen Arbeiten dort.

Im Sommerhalbjahr lebt eine einzige Person auf Scharhörn, der Vogelwart. Allein auf einer Insel, einsamer geht es kaum. "Da muss man schon ein bisschen gefestigt sein", räumt Rothfuß ein. "Wir raten aber auch immer den Vogelwärtern drüben, dass sie regelmäßig hier nach Neuwerk kommen sollen, so alle anderthalb Wochen bis zwei Wochen in etwa. Einfach, dass man mal unter Menschen kommt, dass man sich auch mal duschen kann, drüben gibt es kein fließend Wasser."

Das Meer als illegale Müllkippe

Der Vogelwart zählt die rastenden oder vorbeiziehenden Vögel. Er hilft aber auch mit, Müll zu sammeln, der vermutlich über Bord geworfen wurde. "Dreimal im Jahr wird dort auf 100 Metern Müllstrecke der Müll gesammelt und kategorisiert und gezählt", so Rothfuß. Dadurch habe man einen ganz guten Überblick, was dort alles ankommt. "Es ist wirklich enorm. Wir haben dieses Jahr sechs relativ große Gitterboxen voll Müll von drüben abtransportiert. Das sieht in manchen Jahren tatsächlich so aus, als wäre gerade der Müll-Transporter vom Festland rübergefahren und hätte einmal alles ausgekippt."

Müllsammeln auf Scharhörn: Bei solchen Aktionen zeigt sich, wie viel achtlos ins Meer geschmissen wird.© picture alliance / dpa / Carmen Jaspersen

Die Elbmündung ist eine der am stärksten befahrenen Wasserstraßen in Europa, vor Scharhörn ziehen die Containerschiffe wie an einer Schnur gereiht Richtung Hamburg oder Nord-Ostsee-Kanal. Da geht wohl allerhand über Bord. Der Hafenschlick mag unter Wasser bleiben, der Müll kommt irgendwann ans Tageslicht. "Leider fungiert das Meer und leider auch das Wattenmeer sehr häufig als Notnagel. Wenn man nicht mehr weiß, wohin mit dem Müll, dann ab unters Wasser, sieht ja keiner, so nach dem Motto."

Schlick, Schlick und noch mehr Schlick

Eigentlich wollte Carolin Rothfuß heute nach Scharhörn wandern, aber die Priele sind zu tief. Das ist in letzter Zeit häufig der Fall – und das Watt, es wird immer schlickiger. Das bemerken Arbeitskreise drüben in Cuxhaven, und das sieht auch Werner Fock, Hotelbetreiber auf Neuwerk und Wattwagenführer. "Im Watt gab es immer Veränderung", sagt er. "Aber in der letzten Zeit geht das rasant. Besonders, wenn sie nach Scharhörn fahren. Da ist teilweise so viel Schlick, dass sie da gar nicht mehr mit dem Wattwagen durchkommen. Ob das nun verklappter Schlick ist, kann ich nicht sagen, müsste ich ja dann beweisen können, kann ich ja nicht. Aber es ist ja schon verwunderlich, wenn da verklappt wird und da wird es immer mehr schlickig."

Werner Fock beobachtet immer wieder Baggerschiffe, die aus der Elbe kommen, dann aber nicht weiter in Richtung Helgoland und Tonne E3 fahren, um dort den Hafenschlick abzuladen. Sie bleiben nur kurz stehen und fahren wieder zurück. "Wenn ein Schiff sehr tief liegt und auf einmal kommt es höher und dreht wieder, was denke ich mir dabei? Was die nun im Bauch haben, wissen wir nicht, aber wir gehen natürlich davon aus, dass sie gebaggert haben – und das dann hier zwischen querab Neuwerk und Scharhörn verklappen. Das ist neuerdings ein bisschen mehr geworden. Aber das ist auch schon länger gemacht worden."

Gefährliche Eingriffe ins Ökosystem Wattenmeer

Der Landkreis Cuxhaven bestätigt auf Nachfrage, dass tatsächlich bereits direkt in der Mündung verklappt wird. Das wird nicht an die große Glocke gehängt, geschieht aber ununterbrochen. Die zunehmende Verschlickung im Watt habe aber hauptsächlich mit dem Leitdamm zu tun, sagt der "Arbeitskreis Schlick" in Cuxhaven: Dieser Damm ist zehn Kilometer lang und führt in die Nordsee Richtung Neuwerk. "Damit hat man das Wattwasser abgeschnitten von der Elbe", sagt Fock. "Früher ist das auf diesen 7,5 Kilometern direkt in die Elbe gelaufen." Das gehe jetzt nicht mehr. "Das muss jetzt alles durch die Priele durch, und wenn sie durch einen Graben, wo heute 1000 Liter Wasser durchlaufen, morgen 5000 durchschicken, passiert was: Der wird tiefer, der wird größer."

Werner Focks Familie lebt, wie die drei anderen auch, bereits seit mehreren Generationen auf der Insel. Er macht nicht den Eindruck, als ob ihn schnell etwas aus der Fassung bringt. Dass hier aber immer wieder – und ohne mögliche Konsequenzen abzuschätzen – in Watt und Meer eingegriffen wird, das ärgert ihn.

"Wissen Sie, ich fahre jetzt seit 50 Jahren im Watt und ich weiß, wie Watt reagiert. Wir setzen kleine Pricken, an denen wir entlangfahren. Das dauert ungefähr 14 Tage, dann ist darum ein kleiner Krater gespült. Das weiß ich. Das ist so. Das macht ja auch nichts, ist ja nur ein kleiner Krater. Aber wenn jetzt so große Eingriffe in die Natur gemacht werden, dann kann mir keiner erzählen, dass das keine Veränderung hervorruft. Ich kann jetzt nicht zu Ihnen sagen, wenn die so und so viele Millionen Kubikmeter verklappen, dann verändert sich das so und so bei uns im Watt. Aber die Gegenargumentation von mir ist: Die können mir auch keine Garantie geben, dass keine Veränderungen entstehen."

Ein Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark

Lärm und Schadstoffe durch die Schifffahrt, Flussbegradigungen, Dämme, Hafenbau und jede Menge giftiger Schlick. Das Hafenareal einer Stadt kann weit über die eigene Infrastruktur hinaus starken Einfluss auf die Küstenregion eines Meeres ausüben. Kein seltener Fall, sagt die Ökologin Ana Bugnot. "Häfen gibt es überall, besonders dicht beieinander liegen sie aber in den urbanisierten Gebieten der USA und Europas, am stärksten wohl im Mittelmeerraum. In Europa gibt es zudem auch sehr viele Brücken und Tunnel."

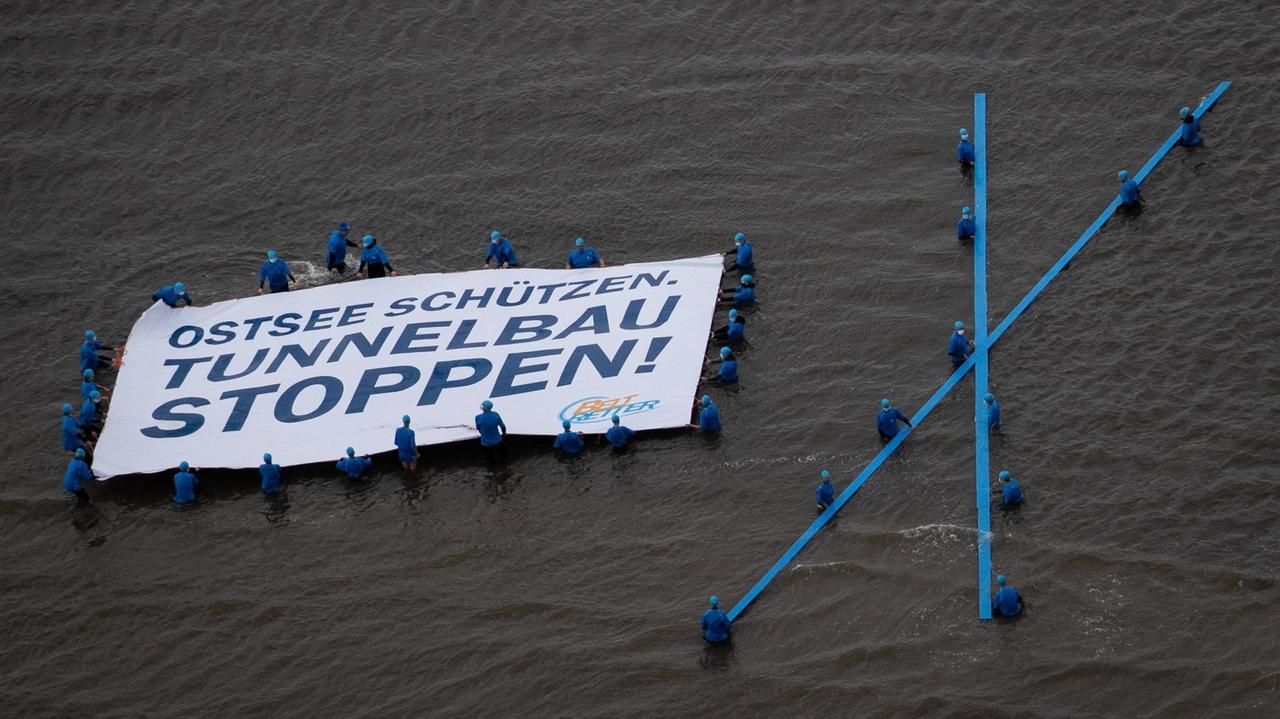

Dass selbst geschützte Gebiete nicht vor Eingriffen gefeit sind, ist nicht nur im Wattenmeer erkennbar, sondern auch an der Ostseeküste. Ein 18 Kilometer langer Tunnel durch das Meer soll Deutschland und Dänemark verbinden – geplant sind eine vierspurige Autobahn und eine Zugstrecke. Es ist eines der größten und teuersten Infrastruktur-Projekte Europas, das durch den Fehmarnbelt führt.

In dem Meeresschutzgebiet erfolgt ein Großteil des Wasseraustauschs zwischen Nord- und Ostsee, der für die Verbreitung der Meerestiere wichtig ist. Neben gefährdeten Schweinswalen existieren hier auch Riffstrukturen, mit einigen der artenreichsten Lebensgemeinschaften der Ostsee. Es gab diverse Klagen gegen das Projekt, doch die wurden im November 2020 allesamt abgewiesen. Der Tunnel soll nun gebaut werden.

Kim Detloff kann seine Enttäuschung über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig kaum verbergen. "Das war eine ganz schwere Stunde. Ich war ja in Leipzig und habe mit die Naturschutzseite vertreten für den NABU. Es gibt nirgendwo an der deutschen Ostsee eine höhere Schweinswal-Dichte und nirgendwo mehr Mutter-Kalb-Paare, sodass wir wissen, das ist unser wichtigstes Fortpflanzungsgebiet. Wir haben gezeigt, was mit dem Schweinswal passiert, was mit den Riffen passiert, gezeigt, dass es für diesen Tunnel keinen Bedarf gibt, verkehrspolitisch. Wir würden für das Verkehrsaufkommen bei uns keine Kreisstraße bauen. Aber jetzt eben diesen 18 Kilometer langen Tunnel durch eine Schlüsselregion der Ostsee."

Vor allem Dänemark hat ein großes Interesse an dem Bau des Tunnels. Er soll die strukturschwache Region auf der eigenen Seite beleben. "Das kann ich total verstehen. Aber die Verlierer sitzen dann auf der deutschen Seite, nicht nur die Natur, sondern auch die Fehmaraner. Es wird er eine Durchgangsstation statt einer Sonnen- und Urlaubsinsel."

Fehmaraner protestieren gegen Tunnel

"Wir stehen jetzt hier in Presen, im Nordosten der Insel Fehmarn. 18 Kilometer von uns entfernt, hier am Horizont, bei gutem Wetter auch sehr schön zu sehen, ist die Küste Lolland von Dänemark. Genau hier ist geplant, die Ostsee über 18 Kilometer auszubaggern, um dort Betonelemente zu versenken für eine Autobahn, mautfinanziert, und auch eine Güterbahntrasse", sagt Karin Neumann. Sie wohnt auf Fehmarn und gehört zum Aktionsbündnis Beltretter, das den geplanten Tunnel als "größte Bau- und Umweltsünde Nordeuropas" beschreibt.

Vergeblich: Protest gegen den geplanten Fehmarnbelttunnel.© picture alliance / dpa / Christian Charisius

Am Meeresboden soll ein 200 Meter breiter Graben ausgebaggert werden, die Baustelle dafür zeitweise bis zu einem Kilometer breit sein. Der Bau vertreibe Schweinswale, zerstöre Riffe und bringe das Ökosystem aus dem Gleichgewicht. Ein fataler Eingriff für ein geringes Verkehrsaufkommen, das problemlos durch die Fährverbindung bewältigt werden kann.

Falls sich der Bau nicht doch noch abwenden lässt, wird Fehmarn auf Jahre hinaus eine Baustelle. "Der eigentliche Tunnel, da wird von acht bis zehn Jahren ausgegangen", sagt Neumann. "Aber man kennt das ja von Baustellen, da kommt das ein oder andere noch dazu. Wir reden über mindestens einem Jahrzehnt. Aber das ist ja damit nicht erledigt. Wir haben dann ja auch noch eine Hinterlandanbindung."

Anwohner haben wenig Verständnis für Tunnelbau

"Jeder der etwas älter ist, sagt, der Bau dauert ja noch ein paar Jahre – und dann bin ich nicht mehr da. Das hören Sie ganz viel." Das Verständnis für den Bau ist nicht nur bei dieser Einwohnerin wenig ausgeprägt. "Wissen Sie, wie viel Zeitersparnis das macht, wenn ich jetzt eine Fähre nehme und dann den Tunnel. Das ist, glaube ich, eine Viertelstunde. Ist das so viel wert, dass wir die Natur zerstören? Ich glaube nicht."

Wirtschaftsinteressen gehen meist vor

Trotz aller Kritik: Zum Start ins Jahr 2021 haben auf dänischer Seite die Vorbereitungen für das Großprojekt begonnen. Der lässt sich im Meer grundsätzlich auf zwei Arten bauen, erklärt Ana Bugnot. "Es gibt die Absenktunnel und dann gibt es die, die unter dem Meeresboden gebaut werden. Da wird ein Loch gebohrt – und es gibt potenziell keine negativen Auswirkungen auf den Meeresboden. Bei den Absenktunneln werden die Tunnelröhren auf den Meeresboden gelegt und normalerweise mit Felsbrocken oder ähnlichem abgedeckt, um sie zu schützen."

So ein Absenktunnel soll gebaut werden. Der Tunnel unter dem Meeresboden wäre für die Umwelt zwar verträglicher – doch er ist auch teurer. "Jetzt graben wir einen riesigen Graben, 18 Kilometer lang, bis zu 200 Meter breit und 60 Meter tief, mit riesigen Sedimentfrachten, also Wahnsinn. Das waren rein wirtschaftliche Beweggründe, obwohl der Bohrtunnel die ökologisch beste Variante war."

Der Arbeitshafen für den Fehmarnbelttunnel wurde im dänischen Roedbyhavn gebaut.© picture alliance / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Auf dem Papier ist der Schutz der deutschen Meeresgebiete gut: 45 Prozent der Fläche sind geschützte Gebiete, nur: Im Zweifelsfall wird das offensichtlich nicht eingehalten. "Wenn die Lobby dahinter sehr stark und einflussreich ist, dann ist der Naturschutz zweiter Sieger", sagt Kim Detloff vom NABU. Ein Grund ist für sie die politische Struktur: Genehmigungen für Bauprojekte im Meer kommen von unterschiedlichen Ministerien.

Für die Schifffahrt ist das Verkehrsministerium zuständig, für Windenergie oder Rohstoffabbau das Wirtschaftsressort. "Und das mal zusammenzuführen in einer gemeinsamen Verantwortung für die Meere, in einer gemeinsamen Stelle, in einer ressortübergreifenden Diskussion – und die am besten natürlich beim Naturschutz angesiedelt, beim Bundesumweltministerium. Das ist meine klare Meinung dazu. Das könnte helfen, dass man nicht in diesen sektoralen Politikfeldern letztendlich das große Ganze aus den Augen verliert."

Eine globale Raumplanung für die Meere ist notwendig

Der Anstieg der versiegelten und beeinflussten Meeresfläche sei besorgniserregend, sagt Ana Bugnot. Sie verlangt nach einer weltweiten marinen Raumplanung. "Wir versuchen, mit unserer Studie das Thema und dessen Komplexität zu verdeutlichen – und vor allem, dass ein angemessenes Management notwendig ist, um zu beurteilen, wo und wie auf dem Meer mit möglichst geringen Auswirkungen gebaut werden kann. Genauso wie bei der Raumplanung an Land, wo das genau durchdacht und durch Gutachten bestätigt ist. Im Ozean hat diese Raumplanung gerade erst begonnen."

Die Ökologin hat ausgerechnet: Schon in naher Zukunft – bis 2028 – wird die bebaute Fläche weltweit um ein Viertel steigen. Insbesondere die Zahl der Fischzuchtanlagen nimmt zu und in Nord- und Ostsee entstehen Großprojekte für erneuerbare Energien. "Offshore-Windparks, Gezeitenkraftwerke und Wellenkraftwerke – vor allem Wellenkraft ist eine sehr aufstrebende Technologie. Wir wollen unseren ökologischen Fußabdruck verringern, wir wollen, dass die erneuerbaren Energien wachsen. Das ist großartig. Aber wir müssen das auch klug machen und versuchen zu verstehen, wie sich was auswirkt. Wenn wir etwas in den Ozean einbringen, wird es definitiv die Bedingungen dort verändern."

Die Frage sei allerdings, wie, in welchem Ausmaß und zu welchem Preis. "Im Moment beobachten wir ja den riesigen Hype um die Offshore-Windenergie. Wenn wir aber mehr Offshore-Windkraft wollen in Nord- und Ostsee, dann heißt das, dass wir an anderer Stelle Druck aus dem System nehmen müssen. Da müssen wir weniger Fischerei zulassen. Da müssen wir weniger Rohstoffabbau zulassen. Da müssen wir Verkehrswege bündeln."

Und dann ist da ja noch als übergeordnetes Problem der Klimawandel. Nicht gestoppt, steigt der Meerespegel weiter – und Wasser wird sich neuen Raum nehmen, was wiederum neue Bauten in den Meeren hervorbringt: Architekten in aller Welt beschäftigen sich bereits mit Aquatecture, also Architektur konzipiert für das Leben auf dem Wasser – von Pfahlbauten über Amphibienhäuser bis hin zu Konzepten für schwimmende Städte, wo das Leben teilweise unter Wasser stattfindet.

Mehr Bewusstsein für Meereswelten schaffen

Wie sich das in etwa anfühlt, davon erhalten die Besucher des Unterwasser-Restaurants "Under" schon mal einen Eindruck. Das "Under" ist in Zusammenarbeit mit Meeresbiologen so geplant, gebaut und platziert worden, dass die Unterwasserwelt keinen Schaden nimmt.

An den Außenwänden können sich Schnecken und Muscheln festsetzen. Die Küche besteht aus regionalen Zutaten, unter anderem aus nach Trüffel schmeckenden Algen, die sich im Unterwassergarten vor der Panoramaglasscheibe in der Strömung wiegen.

Die Initiatoren wollten einen Ort schaffen, der neugierig auf das Meer macht und verdeutlicht, dass es geschützt werden muss. So könnte das Restaurant als Vorbild für zukünftige Bauten im Meer dienen, für einen bewussteren Umgang mit der marinen Umwelt: einem, der von Respekt geprägt ist.

Sprecherinnen und Sprecher: Barbara Becker, Robert Frank, Bettina Kurth und Marko Pauli

Regie: Stefanie Lazai

Ton und Technik: Martin Eichberg

Redaktion: Martin Mair