Kritik an Nigeria

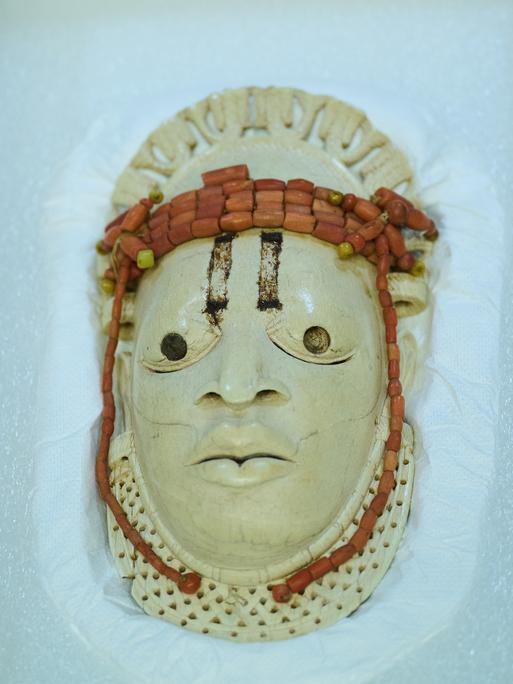

Eine Benin-Bronze aus dem 16. Jahrhundert – allein in deutschen Musseen befinden sich noch mehr als 1000 Stück im Besitz. © imago / IPON

Sklaven-Nachfahren beanspruchen die Benin-Bronzen

04:46 Minuten

Eine Initiative kritisiert die Rückgabe von Benin-Bronzen an Nigeria und verweist auf die Rolle Benins im Sklavenhandel. Afrikawissenschaftler Jürgen Zimmerer warnt davor, die Opfer des Kolonialismus und der Versklavung gegeneinander auszuspielen.

Im Dezember hat Deutschland zahlreiche Benin-Bronzen an Nigeria, das ehemalige Königreich Benin, zurückgegeben. Die Statuen waren infolge der Kolonialisierung als Beutekunst nach Europa gekommen. Die New Yorker Organisation "Restitution Study Group" kritisiert solch pauschale Rückgaben an Nigeria.

Sie bezeichnet die Bronzen als "Blut-Metall" und verweist auf die Rolle des Königreich Benin im Sklavenhandel: Die Bronzen seien aus "Manillas" gegossen werden – Armbändern, die Benin als Entgelt für in die Sklaverei verkaufte Menschen erhalten habe. Die Gruppe spricht im Namen der Nachfahren der Sklaverei und beansprucht die Bronzen daher als Teil des eigenen kulturellen Erbes.

Raubobjekte anerkennen

Der Historiker und Afrikawissenschaftler Jürgen Zimmerer kann zwar nachvollziehen, dass zur Geschichte des Kolonialismus und der Raubkunstdebatte ein umfassender Blick gehöre. Allerdings findet er es "tragisch, dass im Grunde jetzt die Opfer des Versklavungshandels ausgespielt werden können gegen die Opfer des Kolonialismus".

1897 überfallen die Briten das Königreich Benin und plündern den Palast. Unter den Bronzen sind unter anderem Gusstafeln, Tier- und Menschenfiguren. Rund 1100 davon landen in deutsche Museen.

Deren Rückgabe findet Zimmer richtig. Dahinter stehe die Entscheidung, klar zu sagen, dass dieser Raub einen kolonialen Vorgang darstelle und dass man diese Objekte in europäischen Museen nicht mehr haben wolle. Doch "zu sagen, die Museen sollten die Objekte weiter behalten, weil auch afrikanische Menschen aktiv als Täter im Versklavungshandel einbezogen wurden, ist problematisch. Denn die Europäer waren auf jeden Fall diejenigen, die das ermöglichten."

"Die interessante Frage ist, ob wir bei Restitutionsforderungen und der Raubkunstdebatte jetzt generell immer die Frage mit aufwerfen: Wie wurde eigentlich das Vermögen gemacht, mit dem diese Kunstwerke ursprünglich hergestellt wurden, bevor sie dann geraubt wurden?" Dies wäre eine radikale Wende von der aktuellen Praxis. Allerdings ändere das nichts daran, "dass wir Europäer sagen, wir wissen, das ist geraubt und wir geben das zurück".

Wir können nicht der Schiedsrichter sein, wer das eigentlich bekommen sollte.

Die Gruppe wendet ein, dass die Gefahr bestehe, dass zurückgegebene Bronzen in Nigeria verschwinden könnten. "Dieses Problem haben wir immer", sagt Zimmerer dazu. "Wir haben auch ein ganz großes Problem, dass aus den Kammern der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mindestens 120 Bronzen verschwunden sind und keiner eine Antwort geben kann, wo die eigentlich abgeblieben sind. Und da fragen wir nicht nach."

Er verstehe allerdings, um was es der "Restitution Study Group" im Kern gehe: "Dass dieser Akt der Rückgabe eine erweiterte Debatte auslöst über die Versklavung und den Kolonialismus und die Wiedergutmachung auch für Versklavungshandel. Das ist zu begrüßen."

(nho)