Mitwirkende

Es spach: Timo Weisschnur

Regie: Roman Neumann

Technische Realisation: Ralf Perz

Redaktion: Constanze Lehmann

Was wirtschaftliche Transformation mit den Menschen macht

30:41 Minuten

Ob Arbeiter im Bergbau, im Kernkraftwerk oder in der herkömmlichen Autoindustrie: Durch Industrialisierung 4.0 und Energiewende verändert sich Arbeit derzeit dramatisch – nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Wie lassen sich diese Umbrüche bewältigen?

„Momentan arbeitet hier bei uns noch keiner mit den Robotern zusammen, weil die Roboter noch ‚eingesperrt‘ sind, wie man das so schön nennt“, sagt Torsten Ullmann. Der Betriebsrat im VW-Werk Zwickau führt in die Halle, in der die Karosserien der Autos gefertigt werden, die Karo-Halle, wie er sagt. Hinter großen Plexiglaswänden hantieren orange Roboter mit den großen Stahlteilen. Mehrere arbeiten zusammen in einer solchen Zelle. Dazwischen sind Wege für die Menschen.

„Es gibt aber jede Menge Projekte, wo man versucht, diese Roboter aus den Zellen herauszuholen und die Roboter mit den Menschen Hand in Hand arbeiten zu lassen“, erklärt Ullmann.

„Das hat natürlich sicherheitstechnisch noch einmal extreme Herausforderungen, auch für die Technik. Aber grundsätzlich wird wohl der Trend dahin gehen, dass es vermehrt solche Arbeitsplätze gibt. Hier im Rohbau ist das zurzeit nicht machbar, weil wir natürlich ganz andere Gewichte bewegen. Und je nach Gewicht muss der Roboter auch ganz anders dimensioniert sein, und das kriegen Sie dann mit dieser Mensch-Roboter-Kooperation nicht hin.“

Und wer wäre dann der Chef, der Roboter oder der Arbeiter?

„Das ist arbeitspolitisch gesehen ein schwieriges Problem, zukünftig“, sagt der Betriebsrat.

„Natürlich ist es so, dass der Mensch der Chef ist, aber es gibt ein gefühltes Thema, dass mehr oder weniger der Mensch versucht, immer diesem vorgegebenen Takt hinterher zu hecheln. Was er aber eigentlich nicht schaffen kann.“

Weil der Takt vom Roboter vorgegeben wird?

„Jein! Letztendlich bestimmt immer noch der Mensch, wann es weitergeht. Aber das Gefühl ist ein anderes.“

Im Karosseriebau wird kaum noch händisch gearbeitet

Torsten Ullmann hat zu DDR-Zeiten hier in Zwickau, in diesem Werk seine Ausbildung gemacht. Im VEB Sachsenring, der Trabi wurde hier gebaut. Nach der Wende hat Volkswagen das Ganze übernommen. Ullmann war dann erst einmal arbeitslos, hat verschiedene Weiterbildungen gemacht, sich anschließend wieder beworben und ist seit den 1990er-Jahren im Werk beschäftigt.

Er führt auf eine Brücke über einen der Roboterkäfige. Unten reichen sich zwei Maschinen die Karosserieteile zu.

Hier arbeiten jetzt die Roboter, alleine sozusagen. Und verschweißen etwas.

„Richtig. Die bauen das Seitenteil für das Fahrzeug komplett von vorne bis hinten auf.“

Menschen arbeiten hier offenbar weniger als Roboter. So sieht es jedenfalls aus.

Im Karosseriebau wird kaum noch händisch gearbeitet.© Laif / Paul Langrock

„Also, wenn man den Unternehmern glaubt, ist Volkswagen immer noch ein positives Beispiel, weil man versucht, dieses Gleichgewicht zu halten“, sagt Ullmann. „Weil natürlich klar ist: Der Roboter kauft keine Autos. Und das ist der Widerspruch des Systems in sich. Natürlich ist das immer so ein Geben und Nehmen. Gerade wenn ich an die Sachsenring-Zeiten zurückdenke, was das Thema körperlich schwere Arbeit betrifft: Wir hatten hier auch bei uns im Werk ganz am Anfang Abteilungen, da sind die Kollegen wirklich noch mit diesen schweren Handpunkt-Zangen rumgerannt. Das ist aber eine Arbeit, wo ich sage: aus dem letzten Jahrhundert. Das will man nicht haben und dafür muss man auch Technik einsetzen, das ist so.“

Zu einem großen Teil übernehmen die Roboter Aufgaben, die man als Mensch eigentlich nicht machen will, sagt Ullmann. „Also Aufgaben, die auch nicht mehr möglich wären.“

Weil man sonst den Körper kaputt macht?

„Natürlich geht es auch um Rationalisierung. Da machen wir uns nichts vor. Wir leben hier in einem kapitalistischen System. Hier gibt keiner Geld aus, ohne zu sagen, ich habe davon was. Das findet nicht statt. Da macht sich auch keiner was vor. Da geht es um Rationalisierung, und da gibt es in irgendwelchen Schubladen Papiere, die sagen, es gibt einen ‚werkerlosen‘ Karosseriebau. Die Ideen gibt es garantiert irgendwo, da gibt es andere Firmen, die sind da schon wesentlich weiter, da gibt es sicherlich Ideen. Momentan sind wir nicht an dem Stand, aber auch damit wird man sich als Betriebsrat beschäftigen müssen.“

Flexibilität bis zur Beliebigkeit

Industrie 4.0 ist das Schlagwort für das, was hier passiert, im Karosseriebau in Zwickau mit einem Automatisierungsgrad von etwa 90 Prozent. Digitalisierte industrielle Produktion. Menschen, die wirklich Hand anlegen an das Auto, Arbeiter, die gibt es hier kaum. Die meisten bedienen die Maschinen.

Wie nehmen die Menschen solche Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld wahr?

Agnes Fessler, Soziologin an der Universität Osnabrück, hat genau diese Frage untersucht. Wie Arbeiter und Arbeiterinnen diese Transformation sehen, hängt davon ab, wo sie arbeiten und was dort passiert. In der industriellen Massenfertigung ist das vor allem die zunehmende Automatisierung durch Roboter. In der Produktion von Kleinserien dagegen dominiert immer noch Handarbeit, allerdings mit digitalisiertem Werkzeug und Bauplänen, es gibt digitalen Informationsaustausch und digitale Anlernprogramme. Bei aller Unterschiedlichkeit aber gibt es eine Gemeinsamkeit, hat Agnes Fessler festgestellt:

„Eine zentrale Wahrnehmung der Beschäftigten ist, dass sie als Arbeitskräfte möglichst flexibel einsetzbar sind und diese Technologien das auch unterstützen sollen.“

Agnes Fessler hat Arbeiterinnen und Arbeiter in ganz Deutschland besucht und Gespräche mit ihnen geführt. Die Auswertung zeigt: Ein weiterer zentraler Punkt in der Wahrnehmung ist die geforderte permanente Wandlungsfähigkeit. Sie betrifft im Prinzip die gesamte Produktionskette. Die Kundenwünsche, der Markt, Innovationen, neue Wettbewerber, gesetzliche Vorgaben – all das könne sich rasch ändern, deshalb müssten die Produkte flexibel sein, genauso wie die Produktion und damit auch die Produzenten. Jeder soll rasch reagieren können. Für manche sei das Flexibilität bis zur Beliebigkeit. Agnes Fessler meint:

„Dass das aber auch clasht mit sicheren Zukunftsperspektiven und mit einer inhaltlichen Perspektive, wo geht es mit der Arbeit, den Produkten, den Geschäftsmodellen hin, gegenüber einfach so einer permanenten Wandlungsfähigkeit, wo die Arbeitskraft flexibel einsetzbar ist und eben ausführende Tätigkeiten hat, unterstützt durch Technologien. Und durch die digitalen Anlernsysteme auch Angelernte schnell eingesetzt werden können. Das steht dem Bedürfnis gegenüber, eine sichere Zukunftsperspektive zu haben: Welche Kompetenzen sind in unserem Betrieb wichtig, wo ist meine Rolle, was ist meine Arbeit? Und auch für Identifikationen und Wertschätzung der Arbeit.“

Die Arbeiter haben erzählt, dass sie immer bereit sein sollen, eine neue Maschine zu bedienen, in einer anderen Abteilung zu arbeiten, dass sie nie wissen, was passieren wird. Eine Identifikation mit dem, was man dann gerade konkret tut, sei so nur noch schwer möglich, meint die Soziologin.

„Das Thema kam von selbst. Von jungen Leuten kam, dass man sich eigentlich nicht mehr als Arbeiter identifiziert, also diese Identität Arbeiter schwierig ist, weil man morgen schon wieder in einem anderen Bereich sein kann.“

Ein Bergmann vermisst seinen Arbeitsplatz

Permanent im Wandel begriffen und das schon seit Jahrzehnten ist in Deutschland auch das Ruhrgebiet. Kohle und Stahl prägten die Region. Inzwischen ist der Steinkohlebergbau Geschichte. 2018 hat die letzte deutsche Zeche zugemacht: Prosper Haniel in Bottrop. Thomas Neumann hat dort gearbeitet:

„Ich war jetzt im Streckenvortrieb tätig, das heißt also, wir haben die Strecken aufgefahren. Mit einer Teilschnittmaschine sind wir in den Berg gefahren. Dort haben wir dann abgebaut, also den Stein, und sind dann mit unseren E-Anlagen, die hingen an einem Schienenstrang und wurden dann immer mitgezogen. Also die kompletten E-Anlagen wurden, je weiter wir nach vorne gekommen sind, immer mitgenommen.“

Thomas Neumann war 17, als er nach der Schule eine Lehre als Elektriker bei der RAG angefangen hat. RAG, das ist die Ruhrkohle AG, in der alle deutschen Zechen nach und nach zusammengeführt und schließlich stillgelegt wurden. Auch das Bergwerk Prosper Haniel. Dort hat er gelernt und über 20 Jahre gearbeitet.

Das letzte Stück Steinkohle: Kumpel der Zeche Prosper Haniel am Tag der Schließung.© AFP / Patrik Stollarz

„Man geht ja in einer kompletten Kolonne zu seiner Baustelle hin und versucht natürlich, dass auch alle Mann wieder gesund nach über Tage kommen. Da hat jeder auf den anderen geachtet.“

Ein großer Zusammenhalt sei das gewesen, bei dem man sich auf jeden habe verlassen können, sagt Neumann.

„Man fühlt sich dann wohl. Man macht die Arbeit auch zusammen, jeder hilft jedem irgendwo. Weil es ja auch schwierige Arbeiten sind, und dann ist man immer froh um jede Hand und das war dann auch so.“

Vom Bergbau in die Chemieindustrie

Heute arbeitet Thomas Neumann bei Evonik, einem Chemiekonzern, der wie die RAG zur RAG-Stiftung gehört. Die Gewinne von Evonik und anderen Unternehmen, die zur Stiftung gehören, sollen die Ewigkeitskosten des Bergbaus finanzieren.

Wir treffen uns auf dem Gelände seines neuen Arbeitsplatzes, dem Chemiepark in Marl am nördlichen Rand des Ruhrgebietes. Neumann ist immer noch Elektriker, betreut die Stromverteilung hier auf dem großen Werksgelände, in den unzähligen Gebäuden und Werkshallen. Er ist immer auf dem Gelände zu finden, ist zwischen und unter den zahlreichen Röhren und Leitungen unterwegs, sorgt dafür, dass alles funktioniert. Er ist viel an der frischen Luft, erzählt er. Das war früher anders:

„Es waren natürlich auch bestimmte Bereiche, wo sehr starkes Klima war, gerade da, wo ich war, im Vortrieb, weil wir immer sonderbewettert waren. Wir haben immer die Wetter irgendwo über Schläuche nach vor Ort bekommen, sogenannte Lutten, und dann haben wir natürlich nicht immer die frischesten Wetter gehabt. Dann kommt die hohe Luftfeuchtigkeit dazu, der Dreck, obwohl wir schon Entstaubungsanlagen vorne hatten, aber auch so Atemschutz, sowas wie Staubmasken haben wir natürlich auch alles zur Verfügung gehabt, ist natürlich auch bei der Wärme eine schwere Arbeit gewesen.“

Dennoch habe er diese Arbeit gern gemacht, sagt Neumann.

„Ich habe mich von da aus ja hochgearbeitet, vom kleinen Elektriker bis zum Elektro-Aufsichtshauer. Das ist eine Arbeit in der Aufsicht unter Tage gewesen, man hat junge Burschen mitgenommen und hat denen dann sein Wissen weitergegeben, es war eine sehr tolle Arbeit.“

Damals wurde unter Tage fast alles selbst entschieden. Wenn es nötig war, konnten Geräte abgeschaltet werden. Heute muss Thomas Neumann für alles erst einmal einen Zettel ausfüllen. Körperlich sei die Arbeit heute wesentlich einfacher, weniger verschleißend, erzählt er. Er hat kompaktes Werkzeug, immer gute Luft. Trotzdem wäre er gern unter Tage geblieben. Nicht rational sei das. Herz gegen Kopf.

Eine sichere Perspektive für den Bergmann

Allerdings fühlt er hier eine Sicherheit, die er früher nicht hatte. Zukunftsfest. Der Chemiepark Marl hat eine Perspektive, das Unternehmen investiert am Standort, und er geht davon aus, dass er bis zur Rente hier arbeiten kann. Das ist für ihn sehr wichtig, erzählt Neumann.

„Meine Zeche, das Bergwerk Prosper Haniel war die letzte Schachtanlage, die geschlossen wurde, also 2018. Man ist ja dann in dem Alter, dass man nicht in den Genuss kommt, diese Anpassungsregeln anzunehmen, und dann macht man sich natürlich Gedanken, wie geht es weiter für einen, ne? Man hat Familie, und dann muss man sich natürlich irgendwann Gedanken machen. Vor allem: das nicht aussitzen, das wird schon irgendwie gehen. Nee, das geht dann irgendwie nicht. Also man muss sich selber drum kümmern.“

In den Genuss der Anpassungsregeln kam er nicht, weil er zu jung war und die notwendigen Grubenjahre noch nicht hatte. „Man musste 25 Grubenjahre haben und in dem Alter sein, wo ich leider noch nicht war. Es fehlten ungefähr zweieinhalb Jahre.“

Statt unter Tage jetzt immer an der frischen Luft: Ex-Bergmann Thomas Neumann an seinem neuen Arbeitsplatz im Chemiepark Marl.© Deutschlandradio / Manuel Waltz

Und wie war es, als er erfuhr, die Zeche macht 2018 dicht?

„Man denkt, ja gut, dann macht man noch das eine Jahr, man macht das andere Jahr noch. Es geht aber schneller, als man denkt. Und man hat es ja dann unter Tage so langsam auch gemerkt: Wir haben unsere letzte Teilschnittmaschine aufgebaut, es wurden die letzten Strecken aufgefahren, also die Tätigkeiten hatten sich dann im Nachhinein nur noch auf Überwachung beschränkt. Man hat vorher viel, viel mehr an Personal gehabt, an Leuten, die natürlich sich auch schon umgeguckt haben, die schon eher gegangen sind oder schon eher was gefunden hatten. Und es wurde hinterher auch unter Tage etwas anders, in dem Sinne, jetzt muss man sich auch irgendwie kümmern, was anderes zu machen.“

Viel Unsicherheit und die Frage, wie werde ich unterstützt

Genau genommen befinden wir uns gerade in einer doppelten Transformation. Industrie 4.0, Digitalisierung der Produktion auf der einen Seite, Energiewende auf der anderen. Auch wenn viel über die Geschwindigkeit gestritten wird, mit der sich Deutschland von den fossilen Energien abwendet, ist die Energiewende in vollem Gang – und sie gewinnt an Fahrt.

Wie Thomas Neumann vor wenigen Jahren im Bergwerk arbeiten heute tausende Menschen in Betrieben, die keine Perspektive mehr haben: in Kraftwerken, in Tagebauen, bei Zulieferern, die Teile für Verbrennungsmotoren herstellen. Sie wissen oder ahnen zumindest: Meinen Arbeitsplatz gibt es nicht mehr lange. Das macht etwas mit den Menschen, das weiß auch Gudela Grote, Professorin für Arbeitspsychologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, ETH:

„Das erzeugt sicherlich riesengroße Fragezeichen und riesengroße Unsicherheit, wenn völlig unklar ist, was danach mit mir selber passiert. Und da wiederum ist die Frage: Gibt es von Unternehmerseite, von staatlicher, regionaler Seite, gibt es da auch wirklich Auffangprogramme? Kann man schon absehen, in welche neuen Berufsfelder man sich vielleicht auch entwickeln kann aus diesem Beruf heraus?“

Auch für die Kernenergie werden noch Leute gebraucht

Den Steinkohlebergbau gibt es nicht mehr in Deutschland und die Kohlekraftwerke werden immer weniger. Es laufen Bieterverfahren, in denen sich die Betreiber darum bewerben können, ihre Meiler abzuschalten, um dafür eine staatliche Entschädigung zu bekommen. Selbst das Kraftwerk in Hamburg-Moorburg, das erst 2015 ans Netz ging und rund drei Milliarden Euro gekostet hat, hat sich an dieser Ausschreibung beteiligt.

Bekommt es den Zuschlag, dann wird es 2021 nach sechs Jahren Laufzeit abgeschaltet. Es ist nicht mehr gut fürs Image des Vattenfall-Konzerns und nicht mehr wirtschaftlich. Dort arbeiten viele Menschen, die auch ohne langfristige Perspektive für ihre Aufgaben motiviert werden müssen. Gudela Grote nennt die Kernenergie als weiteres Beispiel:

„Wo einerseits Leute noch relativ lange gebraucht werden, weil es noch eine ganze Weile dauert, bis dann tatsächlich in diesen Anlagen keiner mehr sein muss, auch wenn sie jetzt schon abgestellt sind. Und das ist ein Riesenthema: Wie hält man Leute da bei der Stange, schafft es noch, dass Leute in diesen Bereichen noch Ausbildungen anfangen, was gebraucht wird, damit wir noch genügend Leute haben? Und da ist auch ein ganz großes Thema, dass man auch aufzeigen kann: Was habe ich an, wie es immer so schön heißt, überfachlichen Kompetenzen? Also, was habe ich in meinem jetzigen Beruf gelernt, was ich auch in anderen Bereichen nutzen kann und dass man das auch sehr gezielt früh anfängt zu fördern.“

Die Kontrolle über die Veränderung behalten

Sowohl Thomas Neumann im Ruhrgebiet als auch Thorsten Ullmann in Zwickau sind in ihren Berufsfeldern geblieben. Aber das, was sie früher gemacht haben und was von ihnen heute gefordert wird, ist grundverschieden. Man muss sich ständig weiterentwickeln, versuchen, irgendwie mit dem Wandel Schritt zu halten. Das erzeugt Unsicherheit und Zukunftsangst.

Gerade die Energiewende verursacht viel Zorn bei Betroffenen, manche leugnen den Klimawandel und fühlen sich von der Politik, von Klimaaktivisten und Greta Thunberg persönlich angegriffen und ihrer Zukunft beraubt. Und auch die Digitalisierung erzeuge Unsicherheit, mit der man umgehen müsse, sagt Arbeitspsychologin Gudela Grote:

„Sie kennen sicherlich die Geschichte mit den Maschinenstürmern als eine direkte Reaktion darauf, dass Tätigkeiten einfach weggefallen sind oder man die Befürchtung hatte, dass sie wegfallen durch Maschinen. Im Moment stürmt so niemand die IT, die ja die nächste große Welle ist. Die zentrale Frage ist dabei, und ich glaube, das war auch bei den Maschinenstürmern so: Wie sehr erlebe ich, dass ich auch über diese Veränderung ein Stück weit Kontrolle habe, dass ich mitwachsen kann mit diesen Veränderungen, dass mir neue Wege aufgezeigt werden, wenn es meinen eigenen Beruf nicht mehr gibt, was denn dann für weitere Optionen da wären und dass ich auch erlebe, dass ich in dieser Veränderung unterstützt werde. Auf allen möglichen Ebenen. In meinem Unternehmen, aber sicherlich auch durch das Bildungssystem, in dem ich funktioniere, sicherlich auch einfacher, wenn ich persönliche Ressourcen habe, auf die ich zurückgreifen kann. Finanziell wie auch von Kompetenzen her.“

Wandel und Umbruch seien nämlich nichts Schlechtes per se, auch für die Betroffenen nicht, findet Gudela Grote. Dänemark sei hier ein gutes Beispiel.

Das Land hat schon in den 1970er-Jahren die sogenannten Flexsecurity-Programme entwickelt und schließlich in den 1990er-Jahren zusammen mit den Niederlanden eingeführt. Damit versucht der Staat, das Bedürfnis der Unternehmen nach Flexibilität und das Bedürfnis der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Sicherheit miteinander zu vereinen. Auf der einen Seite wurde der Kündigungsschutz aufgeweicht, auf der anderen Seite wurden das Arbeitslosengeld erhöht, die Weiterbildung gefördert und die Arbeitsmarktpolitik deutlich verstärkt. Wir brauchen Sicherheit, sagt Gudela Grote, aber zwischendurch auch mal Unsicherheit:

„Weil wir eigentlich nur an der Unsicherheit lernen können, uns verändern können. Und die zentrale Frage dabei ist, ob das in einer guten Balance ist. Es ist sicherlich für mich einfacher, mich in einen neuen Beruf hinein zu entwickeln, wenn gleichzeitig irgendwo klar ist, dass ich finanziell abgesichert bin. Sei es durch solche Flexsecurity-Programme, wie sie Dänemark mal gestartet hat, sei es, dass ich so eine Weiterentwicklung in der Unternehmung selber machen kann. Und da, glaube ich, Leute dann auch immer wieder die Erfahrung machen, dass das auch spannend sein kann, aus der Routine und einem Alltagstrott einer Tätigkeit, die man mehr oder minder in der gleichen Form die letzten 20 Jahre gemacht hat, aus der auch heraus zu kommen. Aber das kann ich nur, wenn ich andererseits stabilisierende Faktoren in meinem Leben auch habe.“

In Zwickau sollen alle mitgenommen werden

Im Automobilwerk Zwickau läuft gerade eine doppelte Umstellung:

Die gesamte Fertigung wurde auf Elektroautos umgestellt und parallel dazu modernisiert, der Automatisierungsgrad weiter erhöht. Überall stehen jetzt brandneue Maschinen, die Arbeiter sind aber noch dieselben. Auch Torsten Ullmann ist noch da.

„Es war natürlich nicht so, dass die Leute im Werk alle gerufen haben: ‚Oh, mega!‘ Jetzt werden wir endlich ein reiner Elektrostandort. Sondern wir haben da schon über einen langen Zeitraum ganz viele Aktionen betrieben, um die Leute auch zu dem Thema abzuholen, weil du Belegschaft motivieren musst. Das geht nicht ohne. Und das andere Thema, was wir im Rohbau sehen, was relativ klar war, ist, dass diese einfachen Tätigkeiten verschwinden und wir ganz stark in Richtung, bei uns hier nennen die sich Anlagenfahrer, das ist jetzt auch in dem Bereich Endmontage, die kannten dieses Berufsbild vorher gar nicht. Und auch in dem Bereich Montage findet mittlerweile ein Automatisierungsprozess statt, wo wir sagen müssen, okay, wir müssen die Leute vollumfänglich qualifizieren.“

Aber kommen die Leute dann überhaupt so schnell hinterher?

Betriebsrat Torsten Ullmann (re.) hat versucht, den Kolleginnen und Kollegen bei VW Ängste vor der Umstellung zu nehmen.© Deutschlandradio / Manuel Waltz

„Unterschiedlich“, sagt Ullmann. Es gibt die Generation Y und wie die alle heißen, und je nachdem, aus welchem Spektrum die Leute kommen, haben die Jungen erfahrungsgemäß relativ wenige Probleme, weil die der Technik gegenüber sehr aufgeschlossen sind, während das mit den Älteren schwieriger ist. Da musst du dir aber einfach auch mehr Zeit nehmen und musst sagen, der hat aber dieselbe Chance, da hinzukommen. Weil wir uns ja keine neuen Leute schnitzen können, die sind da und die muss das Unternehmen beschäftigen. Und dann ist es auch unser Job, gemeinsam mit dem Unternehmen darauf zu achten, dass die alle mitgenommen werden.“

Viel Skepsis bei der Umstellung auf E-Auto-Produktion

Die Vorbehalte seien dieselben gewesen wie überall, sagt Ullmann:

„Braucht keiner, funktioniert nicht, keine Ladestruktur, alles, was da so rüberkommt. Dann sind wir der einzige Standort, dann kommen natürlich auch Berufsängste oder Jobängste dazu. Was passiert, wenn das Fahrzeug nicht läuft, wir haben ja dann nur das. Und alles, was dann noch dazu kommt, was erst einmal für breite Skepsis sorgt.“

War das nicht so, dass man gesagt hat, okay, dann sind wir eher dann zukunftsfest damit?

„Das ist ein Prozess, der hat gedauert. Ich sage dann unseren Kumpels und Kumpelinen immer: Als die Bertha Benz das erste Mal zu ihrer Ausfahrt gestartet ist, hat sie ihr Benzin in der Apotheke geholt. Da gab es auch keine Tankstellen. Trotzdem hat sich das Thema durchgesetzt.“

Der derzeitige Umbruch ist kein singuläres Ereignis, weiß Torsten Ullmann in Zwickau. Seit der Industrialisierung kam es immer wieder zu gewaltigen Brüchen, angefangen natürlich mit der Industrialisierung selbst. Und immer haben sich die Arbeits- und Lebenswelten dramatisch verändert.

Die Umbrüche in der Kunst gespiegelt

Diese Veränderungen und den Blick der Künstler darauf wollte Barbara Röhner im Museum der Bildenden Künste in Leipzig einmal abbilden. Für eine Sonderausstellung hat sie sich durch das Archiv des Museums gearbeitet:

„Die Idee dahinter war natürlich, die Verbindung von Mensch und Maschine überhaupt mal zu hinterfragen und ob das wirklich nur ein zeitgenössisches Phänomen ist oder wo eigentlich die Wurzeln sind. Und da kam uns dieser Slogan, sage ich fast, oder dieser Topos: Der optimierte Mensch.“

Vier Umbrüche – Industrialisierung, Umstellung von Dampf auf elektrische Energie, Automatisierung und schließlich die Digitalisierung – gespiegelt in Kunstwerken der jeweiligen Zeit.

„In den ganz frühen Anfangsjahren war es schon schwieriger, dort Bilder zu finden, da ist die Darstellung der Arbeiter und des Arbeitens noch eine Ausnahme gewesen. Eigentlich erst mit Menzel und Meunier kommen die Arbeiterdarstellungen, die dann in der Epoche der DDR ganz besonders präsent waren, also da mussten wir schon sehr auswählen.“

Gerade in den Anfängen der Industrialisierung dominieren dunkle Töne, das Elend der Arbeiter findet sich auf vielen Darstellungen. Aber auch ihre Kraft, das Heroische:

„Von Constantin Meunier haben wir hier die Grubenarbeiterinnen aus den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts. In sehr heroischer Darstellung. Junge Frauen, die vor der Schicht in weißer Kleidung auf dem Förderturm stehen. Man sieht nur an der Grubenlampe, dass es halt Grubenarbeiterinnen sind. Das war für uns jetzt sehr spannend, auch Arbeiterinnen dargestellt zu bekommen – für die harte Arbeit! Das Bild thematisiert die Grubenarbeiterinnen im Borinage, einem Zentrum der Schwerindustrie, des Kohlebergwerks, aber die Lebensbedingungen waren damals katastrophal. Frauen wie Kinder musste unter Tage arbeiten, hier aber in einer Art und Weise dargestellt, ja der Idealisierung eigentlich.“

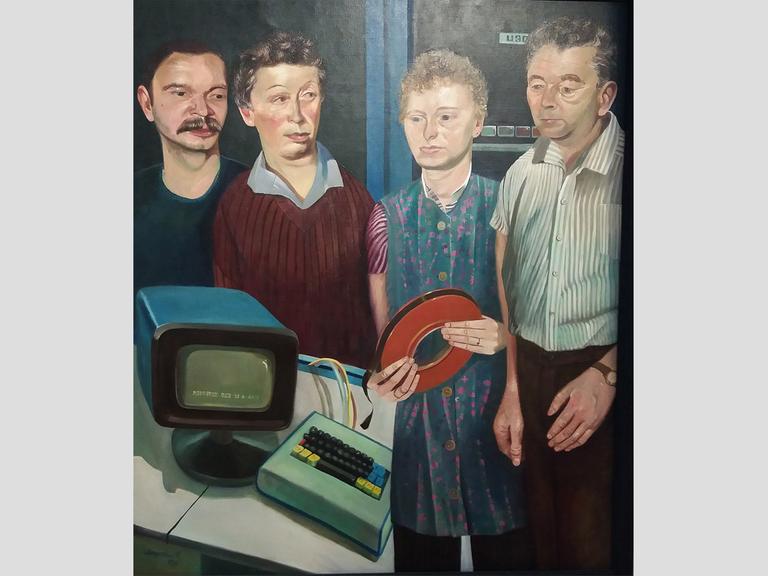

Norbert Wagenbretts Bild Brigade I, 1989, Öl auf Leinwand, 157 x 147 cm war Teil der Ausstellung „Der optimierte Mensch“. © VG Bild-Kunst Bonn, 2019

Vor dem Hintergrund einer Industrielandschaft stehend, wirken die beiden Frauen nicht abgekämpft oder verhärmt. Die Töchter des Malers haben Modell gestanden. Authentischer dagegen der Arbeiter im Walzwerk. Adolph von Menzel malt ihn als kraftvoll zupackend, in düster-rauchiger Umgebung.

Die Abgehängten der hellen Zukunft

Die Ausstellung ist in einem Rundgang konzipiert. Was besonders auffällt, ist, dass die Darstellungen im Lauf der Zeit immer heller werden, immer positiver. Je näher man zur Digitalisierung kommt und schließlich dort endet, desto heller werden die Werke. Sie sind nicht idealisierend, nicht unkritisch, wirken aber positiver.

Eines jedoch fällt heraus:

„Wir sehen einen Obdachlosen, der vor einem Lüftungsschacht der Pariser Metro gegenüber des Louvre schläft. Offensichtlich in einer kalten Jahreszeit. Daneben ist ein Eisheizkörper, also ein Radiator in Eis gegossen. Und der stammt von dem Künstler Reiner Jacob, der diese Eisradiatoren in sämtlichen Großstädten Europas schon aufgestellt hat. Hier war das sogar Weihnachten gewesen, also Heiligabend, wo dieser Obdachlose anstelle von einer heimischen Umgebung eben draußen campiert. Und einfach auch diese Kehrseite einmal darzustellen, war uns wichtig.“

Und diese Kehrseite ist, so die Kuratorin, „dieses Nicht-Mitkommen, Abgehängtsein“.

Heute ist es wichtig, die Arbeiterklasse zu verlassen

Weder Torsten Ullmann in Zwickau noch Thomas Neumann im Ruhrgebiet sind abgehängt, sie gehen mit der Zeit, konnten die Veränderungen annehmen und haben sichere Arbeitsplätze gefunden. Das Werk in Zwickau hat gar eine Arbeitsplatzgarantie, hier darf in den nächsten Jahren niemand gekündigt werden.

Torsten Ullmann stammt aus einer echten Automobilbauer-Familie, erzählt er. Sein Vater hat schon bei August Horch in Zwickau gearbeitet, dem Vorgängerwerk des VEB Sachsenring, und sein eigener Sohn lernt jetzt auch wieder hier im Werk. Dass die Arbeitsbiografien an die künftige Generation „vererbt“ werden, sagt die Soziologin Agnes Fessler, sei nicht mehr selbstverständlich. Viele, so hat sie es in ihren Gesprächen erfahren, wünschten sich etwas anderes für ihre Kinder.

„Interessant ist auch, dass manche sagen, die sollen mit dem Kopf arbeiten, nicht mehr mit dem Körper. Also dieses Abwerten von handwerklicher Arbeit, körperlicher Arbeit, Sie sollen dann vielleicht in die Forschung und Entwicklung im Betrieb. Das wäre dann vielleicht ein Aufstieg. Und daran finde ich interessant, dass vielleicht früher so ein Aufstieg eben auch innerhalb des Betriebes, vielleicht so innerhalb der Arbeiterklasse auch möglich war, also dass vielleicht auch noch die gesamte Arbeiterklasse aufgestiegen ist oder gesellschaftlich profitiert hat und es heute eben offenbar auch wichtig ist, die Arbeiterklasse zu verlassen.“

Wie Torsten Ullmann in Zwickau hat auch Thomas Neumann einen Sohn. Die Familie wohnt in Bottrop in einer Zechensiedlung.

Dass die Kinder den Eltern in die Zeche folgen, ist heute gar nicht mehr möglich. Sein Sohn geht noch in die Schule, wird das Abitur machen. Und dann? Thomas Neumann lacht:

„Das kann ich gar nicht beantworten. Das weiß ich gar nicht. Er weiß es selber nicht und ich kann es wirklich auch nicht sagen, wo sein Weg hingeht. Wünschen vielleicht, einen handwerklichen Beruf, aber ist das das Richtige? Das Richtige für ihn? Das weiß ich gar nicht. Man kann natürlich sagen: Ja, mach eine Ausbildung und mach dann hinterher einen Techniker und einen Meister, aber will er das überhaupt? Das weiß ich gar nicht.“