Das Kreuz mit der Vorberichterstattung

Die Berlinale steht vor der Tür und alle fiebern ihrem Beginn entgegen. Aber weil sie noch nicht losgegangen ist, gibt es eigentlich noch nicht viel zu berichten. Manche Redaktionen gehen damit geschickter um, andere weniger, wie ein Blick in die Feuilletons beweist - und besonders die Bildauswahl der "SZ" gibt Anlass zu grummeln.

"Wie ohrfeigt man ein Bild?" Mit dieser knalligen Frage macht Katja Nicodemus in der ZEIT am Tag der Eröffnung der Berlinale auf. Ihr Thema: die Technik im Film.

"Man kann", schreibt sie, "wie Wim Wenders mit der Technik die Grammatik des Autorenkinos erweitern oder wie Sebastian Schipper mit ihr in den cineastischen Boxring steigen. Man kann sie aber auch dazu benutzen, um künstlerisch zu überleben."

Alles das, verspricht Nicodemus, wird auf der Berlinale zu sehen sein. Und sie zitiert Jean-Luc Godard mit dem Satz: "Einem Ausdruck muss ein Eindruck vorangehen." Für den Auftakt der Berlinale-Berichterstattung gilt aber gerade das nicht. Das Festival, von dem hier schon kräftig Eindrücke zum Ausdruck gebracht werden, hat ja noch gar nicht begonnen.

Die "Berliner Zeitung" ganz pragmatisch

Jedes Blatt hat seine charakteristische Strategie, mit diesem, sagen wir, leichten Schönheitsfehler umzugehen. Recht konventionell verlegt sich die NZZ auf eine Würdigung der Retrospektive mit dem Thema: Technicolor. "Ein Leinwand-Mythos wird hundert", schwärmt Jörg Becker. Alle Jahre unvermeidbar: das Foto vom Roten Teppich, der gesaugt wird. Heute in der SÜDDEUTSCHEN. Und sie schreiben's auch noch selbst drunter: "Bereit für die Stars – alle Jahre wieder wird der rote Teppich fit gemacht für die Eröffnung der Berlinale." Bitte, fürs nächste Jahr jetzt schon ein anderes Bild raussuchen. Danke.

Aufrichtig und pragmatisch setzt die BERLINER ZEITUNG auf das, was im Gegensatz zu Stars und Filmen schon da ist: die Berlinale-Tasche, deren Design mangels anderer Sensationen "zu den meistdiskutierten Fragen vor dem Berlinale-Beginn" gerechnet wird. Vom Beginn berichtet auch Anke Westphal: "In jedem Jahr verbreitet sich vor der Berlinale das gleiche Bonmot: Vor dem Festival sind alle aufgeregt, (sprich: nervös wegen der umfangreichen Vorbereitungen), und danach sind alle krank." Darüber wird dann weniger detailliert berichtet, und das ist auch gut so.

Den originellsten Aufschlag-Beitrag hat die FAZ mit Verena Luekens Rezension von Dominik Grafs Frankfurter Poetikvorlesung zum Thema: "Keine Figur genießt im Kino einen ähnlich schlechten Ruf wie der Erzähler." - "Graf", lesen wir, "sagte: Unsere Erwartungen ans Bild sind kindisch; das Bild verliert doch stündlich an Wert, ubiquitär, wie es ist, manipulierbar, austauschbar. Er plädierte vehement und immer wieder dagegen, im Antagonismus zwischen Bild und Wort hängenzubleiben... Mit seinem Kurzdurchlauf durch die Geschichte des Erzählers im Kino zeigte Graf: Es ist noch nicht zu spät, es besser zu machen, wenn wir uns anschauen, was einmal möglich war. 'Die Bilder sind totgeschossen', sagte er zum Schluss in Frankfurt. 'Ich weiß es, ich bin der Erzähler.' Das sagt er in seinem Film 'Spieler'", sagt Verena Lueken in der FAZ.

Und sonst? Griechenland und Pegida. In der TAZ stellt Klaus Walter fest: "Zu Griechenland äußern sich ja viele, die keine Ahnung haben. Ich zum Beispiel." Er weist immerhin auf "einen groben Fehler in der Symbolpolitik" hin: "die Abwesenheit von Frauen im neuen Kabinett." – "Unterdessen", so Walter, "verfestigt sich in Deutschlands Medien ein Schreckensbild vom drohenden Untergang Europas."

Resteficken bei Pegida!

Europas wohlgemerkt, nicht des Abendlandes, das derweil weiter in Dresden untergeht. Pegida taugt allmählich nur noch als Restethema für Steckenpferde wie Margarete Stokowskis TAZ-Kolumne "Luft und Liebe": "Resteficken bei Pegida", ist die überschreiben und kulminiert in dem Ratschlag: "Verliebt Euch, Pegida-People! Euer anderes Projekt ist gescheitert."´

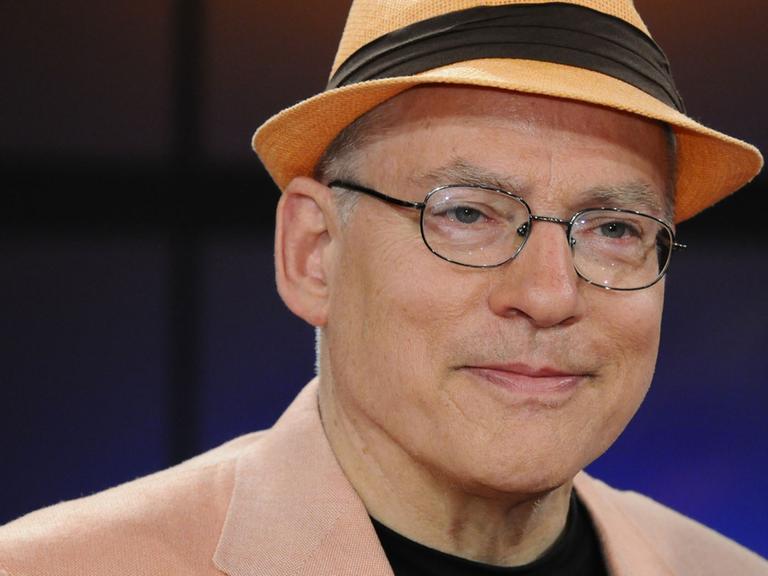

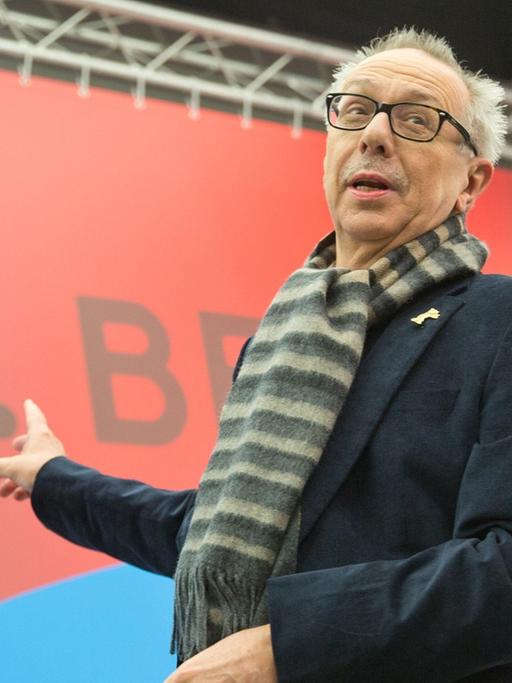

Dann doch lieber Liebe im Kino. TAGESSPIEGEL und FAZ wählen als Ausweg aus der Vorberichterstattungsfalle elegant den Königsweg: das Interview. "Wir sind Künstler, keine Soldaten" verrät Juliette Binoche dem TAGESSPIEGEL, und in der FAZ darf Wim Wenders unter dem Überschriften-Kalauer "Die Angst des Filmmanns beim Festival" seinen Angriff der Vergangenheit auf die Gegenwart reiten: "Vieles funktioniert im Kino heute ja, indem es die alte Filmsprache regelrecht in Grund und Boden stampft. Vieles wird heute so geschnitten, dass ein Cutter und gar ein Publikum aus der klassischen Zeit des Kinos nur schreiend den Saal verlassen würden." Auf die Frage nach Beispielen differenziert der Filmemacher: "Eigentlich alles, was heute Mainstream ist."

Na dann: Film ab!