Brautkleid im Wüstensand

Mitten im Nirgendwo, verlassen in der Steppe an der Grenze zu Syrien ist in Jordanien ein riesiges Flüchtlingscamp entstanden. Es ist mittlerweile so groß wie eine Stadt und noch immer fliehen Menschen dorthin. Eberhard Schade berichtet von ihrem Alltag.

"What do you need? They want to see the permit for the car ..."

Rein darf nur, wer einen Passierschein hat. Oder registriert ist. Männer, Frauen, Kinder, Autos, alle müssen vorbei an den Soldaten in gefleckten Tarnanzügen. Vorbei an dem Panzer unterm Sonnendach, in dessen Schatten sich gerade ein junger jordanischer Wachposten wieder seinen kleinen weißen Ohrstöpsel ins linke Ohr schiebt.

"How are you ..."

Fast schon gelangweilt beobachtet er das geschäftige Treiben draußen vor dem Tor. Alles, was man kaufen kann, rollt hier früh morgens an. Jordanische Händler aus der nahen Stadt Mafraq bringen und verkaufen Tomaten, Äpfel, Bananen, Reis, Zigaretten an die syrischen Flüchtlinge. Die schleppen Tüten, schieben ganze Schubkarren mit den Waren der Händler draußen an den Soldaten vorbei, die beide Augen zudrücken.

Denn eigentlich ist das verboten. Einkaufen ist offiziell nur erlaubt in einem der beiden Supermärkte im Camp. "Willkommen in Zaatari" steht auf dem großen blauen Schild über dem Tor zum zweitgrößten Flüchtlingslager der Welt.

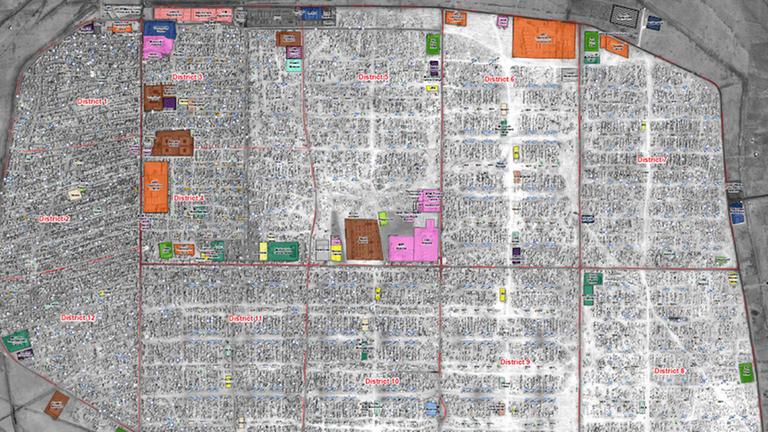

Zaatari. Ursprünglich konzipiert für 25.000 Menschen, leben heute 85.000 hier. Sie alle sind vor dem Krieg in Syrien geflohen, in ein Stück Steppe im Norden Jordaniens, fünf Quadratkilometer groß. Container, Zelte, Steine, Staub und Stacheldraht bis zum Horizont. Aber auch Wassertanks, Stromleitungen, Satellitenschüsseln.

Zaatari Camp© UNHCR

Drumherum ist nichts, wächst nichts. Beduinen in der Gegend sagen, bevor die Flüchtlinge kamen, habe in diesem Stück Wüste der Teufel gewohnt.

"They dig all around the camp five meter holes so no one gets out or in ..."

Khalid arbeitet für die internationale Entwicklungsorganisation Oxfam, ist oft im Camp. Der junge Mann mit den leuchtend grünen Augen hat sich längst an die Mauern, die fünf Meter tiefen Gräben um das ganze Gelände gewöhnt.

"The government who is running the camp is really worried about ..."

Sicherheit ist das oberste Gebot im Aufnahmeland Jordanien, auch wenn die Zeiten, wo täglich mehr als 1500 Flüchtlinge hier ankamen, vorbei sind. Diebstahl und Schmuggel. Clanchefs, die Parzellen verkauft, Container zersägt und an Metallhändler verscherbelt haben.

Die jordanische Regierung will die syrischen Flüchtlinge schützen, aber auch unter Kontrolle haben. Denn dort, wo vor vier Jahren noch ein Dorf in der Einöde war, ist heute die viertgrößte Stadt Jordaniens. Unterhalten und betrieben von internationalen Spendern. Zaatari ist aber längst auch ein Ort, von dem auch die jordanische Wirtschaft profitiert. Umgerechnet zwei Millionen Euro Umsatz machen allein die beiden jordanischen Supermärkte pro Monat.

Am Monatsanfang ist eine riesige Schlange vor dem Supermarkt

Im Süden des Camps liegt einer der beiden Märkte. Er ist nicht besonders groß und zwei der acht Regalreihen sind leergekauft. Vielleicht 15, 20 Kunden sind da, keiner muss lange an einer der beiden Kassen warten. Abu Hassan nutzt die Gunst der Stunde, greift gleich drei große Schachteln mit Teebeuteln.

"Am Monatsanfang ist hier die Hölle los. Da steht schon draußen eine Riesenschlange und wenn du endlich drin bist, greifst du nur noch nach dem, was du kriegen kannst. Das ist dann aber meistens nicht unbedingt das, was du wirklich brauchst."

Der große Mann mit dem Palästinensertuch um den Kopf gewickelt geht langsam an den Obst und Gemüsekisten vorbei, nimmt ein paar Äpfel in die Hand, lässt sie wieder auf den Stapel rollen, guckt dann auf das Preisschild der grünen Bohnen daneben.

Die Äpfel: keine gute Qualität und viel zu teuer, murmelt Abu Hassan. Das Kilo für einen halben Dinar, draußen bekommst du das für die Hälfte. Und auch die Bohnen – zu teuer.

"And here ist the green beans, very expensive in here. 1,79. You can get it for 1,50 outside."

Abu Hassan kauft schließlich nur den Tee, lädt uns später dazu ein. Jetzt muss er los, seine Töchter von der Schule abholen. Khalid weiß: Abu Hassan ist mit seiner Meinung nicht allein, viele Flüchtlinge beschweren sich über die hohen Preise in den beiden Supermärkten. Die logische Folge: der Schwarzmarkt vor den Toren des Camps floriert. Wie man damit umgeht, das will er mit seinen Kollegen und Mitarbeitern der anderen Hilfsorganisationen bald besprechen. Momentan ist es so wie es ist.

Die rund 50 Hilfsorganisationen im Camp Zaatari sind im Base Camp am Eingang des Lagers untergebracht. Zutritt hat nur das Personal der NGOs. Wieder Zäune und Stacheldraht. Sie trennen die rund 50 Container, in denen die Büros der Hilfsorganisationen untergebracht sind, von den Tausenden im Lager, in dem die Flüchtlinge wohnen. Öffnungszeiten des Base Camps: 8 bis 16 Uhr. Dann fahren die Helfer alle ins 80 Kilometer entfernte Amman in ihre Wohnungen oder Hotels. Die Flüchtlinge bleiben 24 Stunden in der Wüste.

"Well, you see, that districts 1, 2 and 3 look really dense."

Im Container von Oxfam steht Michelle vor einer riesigen Luftaufnahme von Zaatari. Erzählt von den älteren Abschnitten, die die ersten Flüchtlinge zum großen Teil selbst besiedelt haben als sie im Sommer 2012 kamen und von den neueren, in denen die Zelte und Container wie auf einem Schachbrett aufgereiht sind.

"It's a huge losgistical exercise, a crazy amount of trucks ..."

Michelle beschreibt, was für eine riesige logistische Herausforderung es ist, allein in drei Abschnitten des Camps 25.000 Menschen mit sauberem Wasser zu versorgen. Dafür hat Oxfam allein im letzten Jahr mehr als 330 Wassertanks aufgestellt, die jeden Tag von 80 Tankwagen aufgefüllt werden. Und 124 öffentliche Toiletten- und Duschanlagen. Genau wie mit zu teuren Äpfeln und Bohnen haben die Flüchtlinge aber auch damit ein Problem:

"Wenn wir hier eine Waschgelegenheit für mehrere Straßen oder Familien aufbauen, sind die Schläuche und Wasserhähne sofort weg, weil die Menschen sie für ihren eigenen Container brauchen. Das sind gelernte Klempner, Elektriker, die sind sehr geschickt! Manchmal ist es eine ganz schöne Herausforderung, wenn du etwas für die öffentliche Nutzung installierst und wenig später ist es geklaut oder zerstört."

An ein Ende des Krieges glaubt hier niemand

Michelle sagt, dass die Hilfsorganisationen auch daraus gelernt haben, was die Flüchtlinge wirklich wollen. Jedenfalls keine öffentlichen Waschplätze oder Toiletten. Auch deshalb arbeitet Oxfam mit zwei anderen NGOs gerade an einem Masterplan Wasser für das ganze Camp.

"Wir werden in der Mitte des Camps eine Ringleitung bauen, die in der Lage ist, jeden Abschnitt des Lagers mit genügend Wasser zu versorgen. Eingespeist wird das Wasser durch drei Bohrlöcher hier am Rande von Zaatari. Und dann wird es in jedem einzelnen Abschnitt riesige Wassertanks geben, von denen die einzelnen Haushalte versorgt werden können. Wenn alles gut läuft, wird in gut einem Jahr jeder Haushalt im Camp sein eigenes Wasser haben."

An ein baldiges Ende des Krieges glaubt hier längst keiner mehr.

"Here is the beginning of the camp where the hospitals are ..."

Raus aus dem Container, rein ins Camp. Vorbei an Feldkrankenhäusern, die Italien, Frankreich, Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate dem jordanischen Königreich geschenkt haben. Und Schulen, die Saudi-Arabien und Bahrain finanzieren. Das Wasser- und Stromnetz bezahlen die UN.

Wenig später biegt der Wagen in die asphaltierte Hauptstraße des Camps ein. Die von allen hier nur "Cham Elysée" genannt wird. So hat ein französischer Besucher die Straße getauft, "cham" heißt auf arabisch Damaskus.

Auf der schnurgeraden Straße reihen sich auf beiden Seiten kleine Läden und Stände in umgebauten Containern aneinander. Es gibt praktisch nichts, was es auf der Cham Elysée nicht gibt. Die Flüchtlinge verkaufen hier die Tomaten, Äpfel, den Reis, die Zigaretten, die sie morgens den jordanischen Händlern draußen vor dem Tor oder auf dem Markt in Mafraq abgekauft haben. Natürlich billiger als im jordanischen Supermarkt. Aber auch Smartphones, Waschmaschinen, Shisha-Pfeifen. Halbe Hammel und Süßigkeiten. Seit neuestem gibt es im Camp sogar einen Pizza-Service. Offiziell illegal, aber geduldet.

Basil steht hinter seinem Tomatenberg, verrät Einkaufs -und Verkaufspreis:

"One Kilo is 75, they get it for like 60, and sell it for like 75."

15 Piaster, umgerechnet 20 Cent Gewinn pro Kilo also. Der junge Gemüsehändler lächelt, schenkt dem Besucher zum Abschied eine Banane.

Brautkleider an einem Stand im jordanischen Flüchtlingscamp Zaatari© Deutschlandradio Kultur / Eberhard Schade

15 US Dollar pro Kunde verdient das junge Paar in dem zwölf Quadratmeter großen Verschlag daneben. Beide vermieten Kleider. Im Schaufenster ihres kleinen Schönheitssalons sind ein rotes und ein gelbes bodenlanges Kleid für Verlobungen und ein weißes Hochzeitskleid ausgestellt. 15 US-Dollar, Schminken und Haare machen inklusive. Wir haben gut zu tun, sagt die junge Frau und spielt zwischen Lockenstäben und Lippenstiften weiter auf ihrem Smartphone.

In solchen Zeiten werden die Mädchen minderjährig verheiratet

Hochzeiten sind Teil der Ökonomie, erst recht in Zeiten von Krieg und Flucht. Da steigt die Zahl der minderjährigen Bräute rapide.

Auf der Cham Elysée ist es staubig, laut. Weil das Stromnetz wieder mal zusammengebrochen ist, knattern überall Notstromgeneratoren. In der Luft hängt der Geruch von frischen Kichererbsen und Hammelfleisch. Auf vielen der Container oder Wellblechhütten ist die alte syrische Flagge gemalt, die aus der Zeit vor Assad. Als Zeichen der Solidarität mit der syrischen Befreiungsarmee.

Khalid schätzt, dass es rund 2000 kleine Läden hier gibt. Die Menschen im Lager wollten und wollen sich selbst versorgen, nicht lange abhängig sein von Hilfe. Darauf haben die Hilfsorganisationen reagiert. Sie teilen längst keinen Reis, keine Linsen, kein Speiseöl mehr aus, dafür kleine blaue Plastikkarten mit Geldguthaben, umgerechnet 25 Euro pro Flüchtling. So können die selbst entscheiden, was sie einkaufen wollen. Und anfangs auch wo.

Doch damit ist ja nun Schluss. Weil sich die beiden jordanischen Supermarktfilialen den Umsatz sichern wollen. Nur bei ihnen ist es offiziell erlaubt, die Geldkarten einzulösen. Ein echtes Aufregerthema, an fast allen Ständen.

"Take me to Germany" begrüßt uns ein junger Metzger, in dessen Schaufenster ein halber Hammel hängt. Und während er seine beiden riesigen Messer wetzt, kommt er richtig in Fahrt.

"Ich verkaufe ein Kilo Fleisch für acht Jordanische Dinar, viel günstiger als im Supermarkt, wo wir ja eigentlich alle mit unseren Visakarten einkaufen sollen. Die sollen uns lieber Bargeld geben und nicht diese Kreditkarten für zu teure Supermärkte!"

Als der Mann mit seinen riesigen Messern immer näher kommt, sucht Khalid von Oxfam lieber das Weite.

Auf dem Weg zu Abu Hassans Container liegt eine Anlage mit Gemeinschaftstoiletten und Duschen. Die Oxfam-Mitarbeiterin hat nicht übertrieben: Bei den Männern wurden tatsächlich alle Wasserhähne abmontiert. Für die Frauen hat Oxfam draußen Solarlampen aufgestellt. Nachts ist es stockdunkel im Lager.

Acht Menschen leben in Container Nummer 1448

Die beiden flachen Betonbauten gehören zu den wenigen Einrichtungen im Camp, die nicht umzäunt sind.

Gleich gegenüber liegt wieder ein Areal mit Zaun. Am Tor hängen ein paar bunte Zeichnungen, ein Schild mit der Aufschrift "Childfriendly space". Dahinter wird Fußball gespielt.

Gleich gegenüber liegt wieder ein Areal mit Zaun. Am Tor hängen ein paar bunte Zeichnungen, ein Schild mit der Aufschrift "Childfriendly space". Dahinter wird Fußball gespielt.

Hier bolzt auch Majed, Abu Hassans zehnjähriger Sohn. Barfuß auf kleinen Schottersteinen. Jeden Morgen von 9 bis 11 Uhr, wenn seine Schwestern in der Schule sind. Majed ist hier zusammen mit 40 anderen Jungs, beaufsichtigt von einem Trainer und dessen Assistenten. Der wird für seine Arbeit mit den Jungs von einer NGO bezahlt. Auch so kommt Geld ins Lager.

Abu Hassan, seine Frau und seine sechs Kinder wohnen in Container Nummer 1448. Die Familie hat zwei Container, im Nachbarcontainer wohnt ihr Sohn mit seiner 17-jährigen Frau Waed. Beide Container haben zwei Fenster und eine verschließbare Tür und sehen aus wie Baucontainer. Die Hassans haben sie nah zusammengeschoben, die Fläche dazwischen planiert und betoniert und oben drüber eine Plastikplane gespannt, so ist ein kleiner Flur entstanden. An dessen Ende hat Abu Hassan noch mit Planen eine winzige Küche und eine selbstgebaute Toilette abgetrennt.

Abu Hassan und seine Familie im Flüchtlingscamp Zaatari© Deutschlandradio Kultur / Eberhard Schade

Die Hausherrin bittet die Schuhe auszuziehen, serviert Tee. Drei ihrer Töchter, 14, 15 und 17 Jahre alt, tragen dünne Wintermäntel und Kopftuch, eines der Mädchen hat ihre Augenbrauen mit einem Kajalstift nachgezogen. Alle sitzen brav nebeneinander auf einer der vier Matratzen, die die Familie sich nachts zum Schlafen teilt, zwei Personen pro Matratze. Zwei Wolldecken legt Abu Hassans Frau Em tagsüber als Teppich aus. Auf dem sitzt Abu Hassan. An der Wand: drei Kleiderhaken mit dicken Jacken, auf einem kleinen Schemel steht ein Fernseher, Kissen schützen vor dem kalten Wind, der durch die Ritzen der Containerwände pfeift.

Vier Schlafzimmer, zwei Wohnzimmer, zwei Bäder hatte die Familie früher in ihrem Haus in einem Vorort von Damaskus. "Es war ein großes Haus, weil wir eine große Familie sind", sagt Em und erzählt, was für ein guter Händler ihr Mann in Syrien war. Jeden Tag sei er damals zum Markt gegangen, nie habe es Geldsorgen gegeben.

"Ich habe auch hier, auf der Cham Elysée, versucht, einen Job zu finden, aber dort ist alles nicht mehr so wie am Anfang. Dort versuchen viele Flüchtlinge inzwischen, ihre Läden zu verkaufen, weil alle abhängig von den Supermärkten sind. Der Handel ist stark zurückgegangen, weil ganz einfach weniger Geld im Umlauf ist, alle ihre Sachen nur noch über die Kreditkarte bekommen."

Anfangs, als es in Zaatari noch Gutscheine für Nahrungsmittel gab, konnte man die verkaufen und sich von dem Geld draußen etwas besorgen, was es hier nicht gab. Das geht jetzt mit den Kreditkarten nicht mehr.

Was er hier für seine Familie in einem Monat ausgibt, rechnet Abu Hassan vor, habe er früher, in Syrien, in einer Woche ausgegeben. Heute lebt die Familie zum großen Teil von Erspartem. Seine Söhne würden am liebsten in die nahen Städte Amman oder Mafraq gehen, wo mehr als 80 Prozent der Flüchtlinge aus Syrien leben. Sich dorthin durchzuschlagen wird aber immer schwieriger. Die Jugendarbeitslosigkeit wächst, die Mieten steigen, eine Arbeitsgenehmigung ist teuer und nur sehr schwer zu bekommen. Die Flüchtlinge, die in den Städten scheitern, klopfen dann wieder in Zaatari oder in einem der mittlerweile vier anderen Camps in Jordanien an.

Zehntausende Syrer leben in Jordanien, vor allem von Schwarzarbeit. Genau das aber verbietet Abu Hassan seinen Söhnen, noch. Werden sie dabei erwischt, sagt er, schickt sie die jordanische Regierung zurück nach Syrien.

Jeder Tag gleicht dem anderen

"Vor drei Jahren sind wir von dort weg, da warfen Flugzeuge plötzlich Raketen auf die Häuser in unserem Dorf. Gleichzeitig sind immer mehr junge Männer entweder verschwunden oder sie wurden getötet. Was hätten wir anderes tun sollen als zu flüchten? Zuerst sind wir nach Dra, im Süden von Syrien, zu Verwandten geflohen und fast zwei Jahre dort geblieben. Dann wurde es auch dort zu gefährlich, wir mussten weiter über die Grenze nach Jordanien. Bis wir hier waren in Zaatari hat es nicht mal eine Woche gedauert."

Hier im Lager gleicht jeder Tag dem anderen. Es gibt nicht viel zu tun außer den Container zu putzen, das Schlaflager jeden Tag aufs Neue in ein improvisiertes Wohnzimmer zu verwandeln, die Sachen fürs Mittagessen einzukaufen, zu kochen und die Kinder zur Schule zu bringen und wieder abzuholen.

"Ich würde alles dafür geben, wenn dieser Container oder auch nur ein Zelt, dort stehen würde, wo früher unser Haus stand. Dort, wo ich, wir alle hingehören – nach Syrien. Das ist mein Traum."

Dort aber ist nach wie vor Krieg. Und das Land, in das er mit seiner Familie geflohen ist, wird mehr und mehr hineingezogen. Nachts kann er hören, wie die Jets der jordanischen Luftwaffe starten, um ihre Raketen auf Stellungen des IS abzuwerfen und gleich danach zurückkehren in ihre getarnten Verstecke. Abu Hassan liegt dann oft Stunden wach und denkt darüber nach, was wohl werden wird.

Einen Plan für die Zukunft hat eigentlich nur der zehnjährige Majed. Der weiß genau, was er mal werden will, wenn er groß ist: Doktor.

Seine große Schwester Sabah möchte Architektur studieren. Wie soll das gehen, wenn wir hier festsitzen, murmelt ihr Vater leise und bittet Majed den Gästen Tee nachzuschenken.

Die beiden anderen jungen Frauen, Ghada und Waed, zögern mit der Antwort auf die Frage nach ihren Plänen und Träumen. "Unser Träume sind in Syrien gestorben", sagen sie schließlich. Beide sind erst 17 Jahre alt.

Abu Hassans Nachbar hat das, was ihm am liebsten ist, einfach mit ins Flüchtlingslager genommen, seine Tauben. Weiße, braune, gefleckte. Aus einer UNHCR-Zeltplane und ein paar Stöcken hat er einen Verschlag für sie gebaut, dreimal am Tag lässt er sie raus und füttert sie. Wir Syrer lieben Vögel, sagt er. Und wenn wir schon nicht nach Hause können, müssen wir uns ein Stück Heimat hierher holen.

Die Flüchtlinge sind pro-aktiv

Tauben und Brautkleider in der Wüste. Geschichten wie diese gibt es Tausende im Camp Zaatari. Es sind Geschichten von Menschen, die alles verloren haben, nur sich und ihre Familien in Sicherheit bringen konnten – und oft mehr Improvisationstalent als so manche Hilfsorganisation haben.

"If you will go in Zaatari and spend some time in it you will understand that Syrian refugees are not the type of people who cross their hands... They are pretty much pro active..."

Die Flüchtlinge in Zaatari sind pro-aktiv, findet Nasserdine Touaibia vom UN-Flüchtlingswerk. Dass sie sich momentan über die zu hohen Preise im Supermarkt beschweren, sei normal. Das sind Geschäftsleute, sagt er. Dass sie Wasserhähne und Duschköpfe an den öffentlichen Anlagen abbauen, um sie danach bei sich hinterm Container zu installieren – nur menschlich.

"Who wants to go to bathroom with 50 other people, I don't ..."

Und dann legt er los, zählt lauter Superlative des Vorzeigelagers auf. Das ist jetzt keine PR, schiebt er voraus, weiß aber ganz genau, wie wichtig gute Öffentlichkeitsarbeit für die NGOs vor Ort ist."

"This is the only camp in the world where more than 90 percent of the households are connected to electricity ..."

80 Prozent der Flüchtlinge leben mittlerweile in einem Container, erklärt er. 90 Prozent hätten Strom, 60 Prozent ein Smartphone. Die Leute hier gucken Fernsehen, sind auf Facebook aktiv, verfolgen die Nachrichten, sind nicht isoliert, zählt Touaibia weiter auf. Vor allem aber ist er stolz darauf, dass Camp Zaatari das einzige Flüchtlingslager mit einem Twitter-Account ist.

"Ich persönlich betreibe das als Fenster zur Welt um zu zeigen, was wir für die Flüchtlinge tun, aber auch um zu zeigen, wie sie leben und sich den Widrigkeiten des Lebens hier stellen, ihr Leben hier im Lager meistern. Ich zeige, dass sie aktiv sind, dass das Leben weitergeht. Wie sie mit der Situation umgehen und nicht daran verzweifeln."

"Here is the twitter account. It is called @ZaatariCamp. The Internet is a bit slow. There you go. These are our tweets. For instance, this is my personal ..."

Touaibiai sucht seinen jüngsten Tweet. Das Foto eines Teenagers beim Friseur auf der Champ Elysée.

"And he is saying: Do you like my hairstyle? It takes me a lot of time in the morning to do it. Girls like it."

"Damit will ich zeigen, dass die Flüchtlinge ganz normale Leute sind, die sich mit denselben Dingen beschäftigen wie alle anderen da draußen. Dass sie Hoffnungen haben, Visionen. Wir sollten ihnen ganz einfach die Chance geben, ein Stück Normalität an diesem Ort zu finden.

ISIS ist sehr nah

Denn diese Flüchtlinge sind diejenigen die vielleicht in ein paar Jahren zurückgehen um ihr Land wieder aufzubauen. Und wenn wir nicht in sie investieren, in wen dann? Wenn wir nicht in ihre Kinder investieren und ihnen hier die Chance geben zur Schule zu geben, riskieren wir eine verlorene Generation."

Bilder von lustigen Frisuren auf Facebook und Twitter zu posten, das wirkt angesichts einer humanitären Katastrophe fast schon zynisch. Der Mann vom Flüchtlingswerk hält es dennoch für wichtig, weil er so stets daran erinnern kann, dass der Konflikt auch nach vier Jahren noch immer andauert.

"Die Menschen flüchten ja nach wie vor. Die Menschen in Europa, Amerika oder Australien aber denken nach ein paar Jahren, dass sich die Situation irgendwann normalisiert - aber das ist nicht wahr! Der Konflikt geht weiter und die Folgen spüren wir auch hier in Jordanien."

Und als bräuchte es dafür noch einen Beweis – rollen beim Verlassen des Camps Dutzende jordanische Militärtrucks vorbei, beladen mit Panzern. Sie fahren Richtung Grenze.

"What's going on? The borders are very close and yes, ISIS is very close."

Eberhard Schade: "Was macht das mit Menschen wenn sie über Monate und Jahre abhängig von der Hilfe anderer sind? Dieser Frage wollte ich im Camp nachgehen und habe Menschen getroffen, die im Alltag oft mehr Improvisationstalent haben als so manche Hilfsorganisation."

© Deutschlandradio Kultur / Eberhard Schade

Die Recherche für die Reise ins Flüchtlingscamp Zaatari wurde unterstützt von Oxfam.