Inszenierungen als "gut gemeinte Moralnachrichten"

Das 55. Theatertreffen in Berlin endet mit der Vergabe des Alfred-Kerr-Preises an Benny Claessens und harten Worten über die Auswahl der Jury. Theaterkritiker André Mumot lässt die vergangenen zwei Theaterwochen noch mal Revue passieren.

Es ist ein Paukenschlag, der da, ganz am Ende des Berliner Theatertreffens ertönt und noch mal alle Beteiligten kurz erzittern lässt. Fabian Hinrichs, alleiniger Juror des diesjährigen Alfred-Kerr-Nachwuchsdarsteller-Preises, berichtet, wie schwer es ihm gefallen sei, überhaupt eine angemessene Kandidatin oder einen angemessenen Kandidaten zu finden in einer der "zehn bemerkenswertesten Inszenierungen" dieses Festivaljahrgangs. "Freie Schauspieler", die sich nicht ins enge Korsett von autoritären Regisseuren hätten pressen lassen, habe er so gut wie keine gesehen.

Der belgische Theater- und Filmschauspieler Benny Claessens© dpa / Paul Zinken

Trotzdem - und mit berechtigtem Nachdruck - zeichnet eraus, der in Falk Richters Elfriede-Jelinek-Inszenierung "Am Königsweg" den kindlichen, unbändigen Donald-Trump-Derwisch gibt, einen, der sich nicht halten, vor allem nicht zurückhalten lässt, der schmollt und geifert und singt, dass einem die Knie weich werden können.

Zum Schluss ein preisgekrönter Donald-Trump-Derwisch

Trotzdem. Der Schlag sitzt. Denn Hinrichs rechnet in seiner hinreißend respektlosen Laudatio gleich mit dem gesamten Theatertreffen ab. Die Inszenierungen seien vor allem "gut gemeinte Moralnachrichten" gewesen, übervoll mit Effekten und Kunstfertigkeiten, aber ohne Poesie, ohne wirkliche gestalterische Freiheit.

Der Schauspieler Fabian Hinrichs© imago stock&people/Andre Poling

Man muss ihm nicht zustimmen in diesem harten Pauschalurteil, aber ohne Zweifel legt er den Finger auf einen wunden Punkt. Die sieben Jurorinnen und Juroren haben schließlich bei der Auswahl allzu überdeutlich darauf geachtet, die aktuellen Diskurse unserer Gesellschaft nicht aus den Augen zu verlieren, Stücke zu finden, in denen es um Rechtsruck, Rassismus, Männlichkeitshybris und Feminismus geht, haben sich um Fortschrittlichkeit und betont zeitgenössische Positionen bemüht – und dabei einen ausgesprochen anstrengenden, oft verkopften, konzeptlastigen Jahrgang nach Berlin geholt.

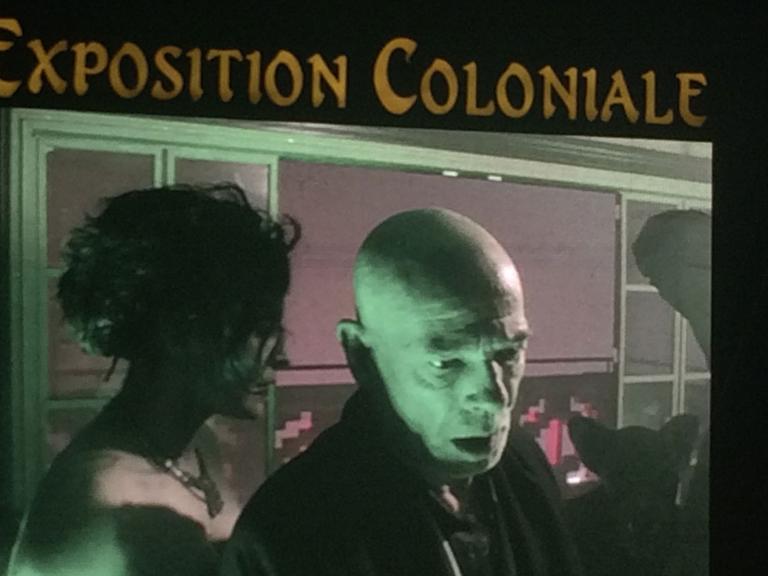

Zum zweiten Mal in Folge zum Berliner Theatertreffen eingeladen: Ulrich Rasche, diesmal mit seiner Baseler "Woyzeck"-Inszenierung© Sandra Then / Theater Basel

Über allem thront Castorfs letzte große Volksbühnen-Inszenierung, sein siebenstündiger Faust als unerreichbarer Monolith, quälend und großartig, verspielt und politisch zugleich. Wo dieser Abend keine Grenzen kennt, ist Ulrich Rasches Baseler Laufband-"Woyzeck" der strenge, kühle Gegenentwurf, ein weiteres für den Regisseur typisches Stück Konzert- und Bewegungstheater, in dem männliche Aggression zum Thema und zum unheilvoll-mitreißenden Großereignis wird.

Das sind die atemlos machenden Highlights, ebenso vielleicht wie Joachim Meyerhoffs effektbewusstes Schauspielsolo nach Thomas Melles Erfolgsbuch "Die Welt im Rücken" – ein bipolarer Krankheitsbericht, direkt aus der Realität auf die Bühne der Wiener Burg geholt und dort zur Supershow eines Supercharismatikers gemacht.

Theater als Belehrung, aber ohne Selbstkritik

Was jedoch ebenso deutlich als Tendenz im Raum steht, ist ein Theater, das möglichst nicht erzählen, lieber belehren und selbstkritikfrei seine Haltung vorführen möchte. Wenn Agamemnon in Karin Beiers durchaus intensiver "Beute Frauen Krieg"-Inszenierung aus Zürich wortreich zu erklären versucht, warum er seine Tochter für mehr Kriegsglück opfern will, schickt die Regisseurin ihre Darstellerin Kate Strong auf die Bühne, damit sie mit erhobenem Zeigefinger lauthals widerspricht und das Publikum auf das aufmerksam macht, was es beinahe allein herausgefunden hätte: Dass sein Verhalten alles andere als eine Heldentat ist.

Bei Diversität und Geschlechtergleichstellung vieles bewegt

Das Theater braucht politische Positionen und politische Regie- und Stückarbeiten. Es darf sich nicht wegducken vor der Realität und muss sich nicht zuletzt fragen, ob es in den eigenen Hierarchien und Ensembles das umsetzt, was auf der Bühne predigt. Man spürt, in Begleitdiskussionen und in Inszenierungen, dass sich gerade in Sachen Diversität und Geschlechtergleichstellung vieles bewegt, und das ist in der Tat eine gute, überfällige Nachricht.

Die Stücke selbst sollten jedoch noch auf anderen Ebenen funktionieren. Hinrichs vermisst die Poesie, die sich nicht ideologisch vereinnahmen lässt und gerade deshalb subversiv ist. Vermissen kann man aber auch die inhaltliche Ambivalenz, das Vertrauen in die Intelligenz des Publikums, das sich durchaus ein eigenes Urteil bilden kann in Inszenierungen, die Konflikte, Rollen und Geschichten ausspielen, öffnen, unvorhersehbar und uneindeutig machen. Immerhin, dieses Theatertreffen hat keine lauwarme Langeweile ausgelöst, ganz im Gegenteil. Hier wird gestritten, diskutiert und bis zum Schluss überrascht – und allein das macht schon Lust aufs nächste Jahr.