Dänemark ist mit Abstand das Land auf der Welt, das den höchsten Biogasanteil beim Gas hat. Wir liegen bei knapp 30 Prozent. Da kommt kein anderes Land auch nur annähernd heran."

Energiewende in Dänemark

Nachhaltiges Idyll: Die meisten dänischen Kühe und Schweine und damit auch die meisten Biomethan-Anlagen stehen in Jütland. © imago images / Volker Preußer

Bald nur noch Biogas

22:02 Minuten

Dänemark hat früh auf Biogas gesetzt, auf Großunternehmen, die Mist und Gülle sowie Lebensmittelabfälle einsammeln und verwerten. 30 Prozent beträgt der Anteil am Gasmarkt heute, in zwölf Jahren sollen es 100 sein. Ein Vorbild für Europa?

Er ist pünktlich auf die Minute: Lars Kaspersen, Pressesprecher beim größten dänischen Biogasproduzenten „Nature Energy". Der 54-Jährige ist extra aus der Firmenzentrale an die Westküste gereist, um bei der Tour durch die Biogasanlage in Korskro, einem Nest mit nicht viel mehr als einer Tankstelle, dabei zu sein. Beim Marktführer überlassen sie ungern etwas dem Zufall.

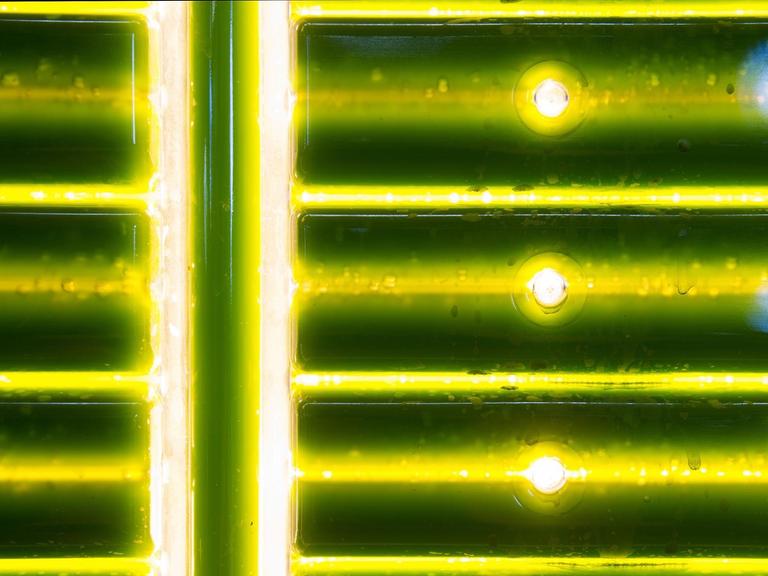

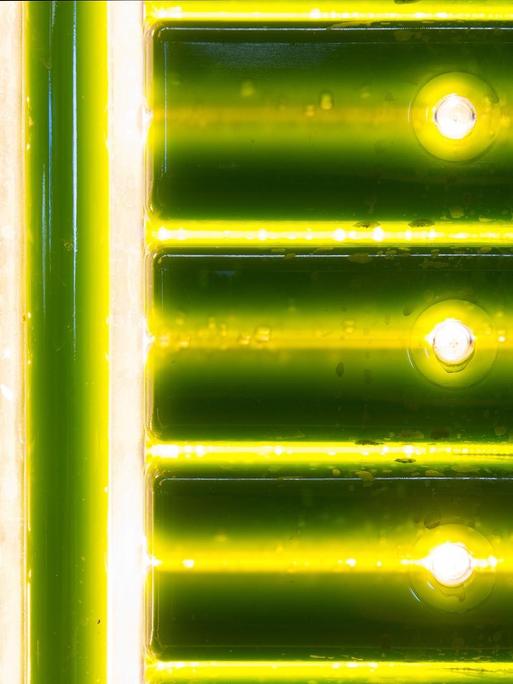

700.000 Tonnen Biomasse wird zu Gas

Es ist Montag, kurz nach zwei: Stoßzeit auf dem einsam gelegenen Gelände vor den Toren der Hafenstadt Esberg, Luftlinie 60 Kilometer nördlich der Nordseeinsel Sylt gelegen. Fast im Minutentakt steuert ein Firmen-LKW nach dem anderen eine der Abladestationen an, samt kostbarer Fracht.

Alles biologischer Abfall: Gülle, Mist, Essensreste. Gut drei Viertel stammen von Bauernhöfen im Umkreis von 25 Kilometern, der Rest von Lebensmittelproduzenten und Privathaushalten. Macht im Jahr 700.000 Tonnen. Diese Biomasse wird in einem sogenannten Fermenter luftdicht vergoren, dabei entsteht grünes Gas.

"Wir sind Vorreiter." – Lars Kaspersen, Pressesprecher des größten dänischen Biogasproduzenten "Nature Energy" (li.) mit Werksleiter Carsten Sørensen.© Deutschlandradio / Michael Frantzen

Kaspersen kennt die Details aus dem Effeff. Dass die Biogasanlage bei Inbetriebnahme 2018 40 Millionen Euro gekostet hat, mit die größte ganz Dänemarks ist.

Der Mann, der in einem früheren Leben im Vergnügungspark Tivoli der dänischen Hauptstadt Kopenhagen für die richtige PR gesorgt hat, schüttelt den Kopf. Nicht ganz Dänemarks, sondern ganz Europas.

Das sei auch einer der Gründe, warum der Wegfall des russischen Gases Dänemark weniger treffe als andere Länder.

"Es zahlt sich aus, dass Dänemark so viel eigenes klimafreundliches Biogas produziert. Ich nenne es immer das dänische Modell. Wir sind da Vorreiter. Es gibt viele Anfragen aus dem Ausland, von Kommunen und Unternehmen. Alle wollen sich anschauen, wie wir das geschafft haben."

Die Biogasproduktion im Sechs-Millionen-Land, sie hat sich seit 2012 mehr als verdreifacht, anders als in Deutschland, wie Kaspersen beiläufig erwähnt. Natürlich weiß auch er, dass der Anteil von Biogas im Gasnetz beim großen Nachbarn im Süden bei mickrigen ein Prozent liegt.

Dänemark setzt auf Großanlagen

Eigentlich ganz einfach, die Sache, meint der Mann in Bluejeans, während er sich draußen auf dem Werksgelände etwas Dreck von den Schuhen streift. Alles eine Frage der richtigen Strategie. Dänemark hat in den letzten zehn Jahren auf Größe gesetzt, auf Großanlagen, Großlieferanten, Deutschland dagegen auf kleine, dezentrale Biogasreaktoren.

Mit der Folge, dass irgendwann der Hofdünger nicht mehr ausreichte, um genug Gas zu produzieren und die deutschen Landwirte anfingen, energiereiche Pflanzen anzubauen für ihre Anlagen: Gras, Getreide, Mais.

In Dänemark ist das anders. "Ihr in Deutschland nutzt ja Mais. Das tun wir nicht", sagt Kaspersen. "Energiepflanzen sind dazu da, Tiere und Menschen zu ernähren. Nur vier Prozent des Ausgangsmaterials in unseren Biogasanlagen besteht aus Energiepflanzen. Alles andere wäre aus unserer Sicht nicht nachhaltig. Essen ist dazu da, Menschen und Tiere zu ernähren, gerade jetzt. Wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine herrscht ja weltweit Nahrungsmangel."

Der Einsatz energiereicher Pflanzen habe Biogas in Verruf gebracht. "Das ist bedauerlich", so Kaspersen. Hinzu komme: "Wenn es nur lauter kleine Biogasanlagen gibt wie bei euch in Deutschland, für den Eigenbedarf der Landwirte, dann hat die Gesellschaft wenig davon. Dabei ist es enorm wichtig, die Gesellschaft mit ins Boot zu holen, sie von den Vorzügen von Biogas zu überzeugen."

LKW an einer dänischen Biogasanlage: Das Land hat weltweit den höchsten Biogasanteil beim Gasverbrauch.© IMAGO / Robert Poorten

Carsten Sørensen ist dazugekommen, der Betriebsleiter. Die meiste Zeit sitzt der Blondschopf in seinem Büro vor dem Bildschirm. Dort kann er anhand farbiger Balken und Tabellen sehen, ob alles reibungslos funktioniert in der Kreislaufwirtschaft.

Gute Zusammenarbeit mit den Landwirten

Neben Biogas produziert die Anlage auch Dünger, quasi als Abfallprodukt der eingespeisten Biomasse: CO2-freien Dünger, das ist dem 37-Jährigen wichtig zu betonen. Alles im grünen Bereich, wenn da nicht die Tücken des Alltags wären.

"Manchmal stellen uns einige Landwirte vor Herausforderungen. Es kommt vor, dass sich in dem festen Abfall, den sie uns geben, Steine oder Metallstücke befinden.'" Das sorge für Probleme in unseren Anlagen, für Mehrarbeit.

"Wenn das öfters passiert, laden wir die Landwirte ein, damit sie sich unsere Anlage anschauen können, um mit eigenen Augen zu sehen, welchen Ärger uns die Steine und Metallteile bereiten." Schließlich solle die Zusammenarbeit mit den Landwirten gut laufen.

Auf gute Zusammenarbeit: Das kommt Espen Møller-Shu bekannt vor. Auch beim 41 Jahre alten Landwirt haben die Nature-Energy-Leute schon vorgefühlt, ob er nicht seine Gülle an die Anlage in Korskro liefern wolle, kostenlos. Sein 450 Hektar großer Hof liegt nur ein paar Kilometer entfernt, einsam und verlassen im Nirgendwo Südjütlands.

"Der Wegfall des russischen Gases trifft uns weniger." – Abladestation von Biomasse in der Biogasanlage in Korskro bei Esberg.© Deutschlandradio / Michael Frantzen

Der durchtrainierte Typ schüttelt den Kopf: Will er nicht liefern, aus Prinzip. Schließlich ist er Biobauer, kann mit dem konventionellen Dünger, den Nature-Energy ihm als Gegenleistung anbietet, nichts anfangen.

Wenn schon Biogas, dann eigenes. "Ich finde den Gedanken, Selbstversorger zu sein, sehr interessant", sagt er. So könne er seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren. "Ich kann selbst entscheiden: Wie halte ich meine Kühe? Was gebe ich ihnen zu fressen? Welcher Dünger kommt auf die Felder?"

Keine großen Wege mehr, alles möglichst regional, das wäre sein Ideal. Fehlt nur noch die eigene Energiequelle. Eine Biogasanlage wäre naheliegend, quasi das fehlende Teil im Puzzle. "Mein Traum wäre es, selbst Gas herzustellen, sauberes Methangas."

Geschäftsrisiko zu hoch?

Espen hat das alles schon durchgerechnet. Umgerechnet zwei Millionen Euro würde so eine Biogaslage kosten. Das Problem ist nur: So viel Geld hat er nicht. Und ein Kredit? Der Besitzer von 280 Milchkühen verzieht das Gesicht – schlechtes Thema. Seine Hausbank hat ihn genauso abblitzen lassen wie die bäuerliche Genossenschaftsbank, letztere, weil das Geschäftsrisiko bei solch einer kleinen Anlage zu hoch sei.

So richtig kann es der Familienvater immer noch nicht fassen. Aus der Traum. Selbst die „Arla-Karte“ habe nicht gezogen, meint er resigniert, ehe er sich umdreht, um auf das Schild auf dem Stalldach zu zeigen. „Arla-Farm“ steht dort in großen Lettern.

Jeden Morgen um halb acht holt ein Kühlwagen der milliardenschweren dänisch-schwedischen Molkereigenossenschaft Milch bei ihm ab, exklusiv. "Wenn die anderen Arla-Landwirte und ich unseren Abfall in eigenen Biogasanlagen verarbeiten würden, würden wir dafür sorgen, dass Arla die Umwelt um zehn Prozent weniger belastet. Das ist eine Menge", sagt Espen.

Arla wolle bis 2030 klimaneutral produzieren. "Wir sind da auf gutem Weg, aber mit Biogasanlagen könnten wir dieses Ziel schon jetzt erreichen. Es wäre ein großer Vorteil, wenn wir uns selbst mit Energie versorgen könnten."

Möchte am liebsten Selbstversorger sein: Biobauer und Familienvater Espen Møller-Shu auf seinem Hof in Südjütland.© Deutschlandradio / Michael Frantzen

Espen dreht sich zur Seite. Da ist sie ja, Chao, die "Soccer Mum". Espens chinesisch-stämmige Frau hat gerade ihren 13-Jährigen vom Fußballtraining abgeholt. So geht das den ganzen Tag, schließlich haben auch die drei jüngeren Geschwister diverse Hobbys. Busse fahren auf dem flachen Land nur alle Jubeljahre.

Chao schnappt sich die Taschen aus dem Kofferraum, sie muss rein ins Haus, das Abendessen vorbereiten. Doch weit kommt sie nicht. Schließlich sind da noch Quick und Giva, ihre zwei Hunde. Ehe sie sich versieht, hat sie auch schon Quicks Pfote auf der Schulter.

Der Riesentollpatsch ist ein Jahr alt und noch ziemlich verspielt. Doch man sollte sich da nicht täuschen lassen. "Es sind Jagdhunde. Wir müssen immer aufpassen, dass sie nicht über unsere zwei kleinen Katzen herfallen. Eigentlich wollen sie mit ihnen nur spielen, aber manchmal geht der Jagdinstinkt mit ihnen durch. Dann schnappen sie zu. Sie haben auch schon Jagd auf eine Nachbarkatze gemacht. Also gut, dass wir auf dem Land leben."

Die Nachbarkatze, sie hat das Jagdintermezzo gerade so überlebt, Espen jetzt eine Anzeige am Hals. Dumm gelaufen. Dabei wollte er eigentlich den Nachbarbauern gefragt haben, ob er sich nicht vorstellen könne, zusammen mit anderen Landwirten Geld für eine Biogasanlage zusammenzulegen.

"Der Profit soll in Dänemark bleiben"

So ganz hat der Mann, der fast sein ganzes Leben auf dem elterlichen Hof verbracht hat, den Traum vom autarken Leben noch nicht aufgegeben. "Grundsätzlich ist Biogas eine sehr gute Sache. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Unternehmen in dem Bereich investieren", sagt er.

Aber noch besser wäre es, wenn der Profit in Dänemark bliebe. "Dann könnten wir das Geld nutzen, um noch nachhaltiger zu werden. So fließt der Gewinn oft an irgendwelche Kapitalgesellschaften aus Großbritannien, den USA und Saudi-Arabien, die sich an dänischen Biogasunternehmen beteiligt haben. Ich hasse das."

Ist Dänemarks Landwirtschaft wirklich nachhaltig?

Wir fahren nach Aalborg, der rund 220 Kilometer nordöstlich von Esberg gelegenen Universitätsstadt, und damit zu einem Mann, der einen schlechten Tag hat – und ein schlechtes Gewissen.

Die Chipkarte für das hypermoderne Hauptgebäude der Universität an der Hafenpromenade will partout nicht funktionieren. Auch das noch. Frede Hvelplund schaut genervt. Vorhin ist ihm sein Laptop abgestürzt, mitten im Skype-Interview mit „TV Vest“, dem Lokalfernsehen, und den Termin mit dem Besuch aus Deutschland? Hat der Professor für Energieplanung schlicht vergessen, stressbedingt.

Pionier der nachhaltigen Energiepolitik wird er bisweilen genannt: Frede Hvelplund ist Professor für Energieplanung in Nordjütland.© Deutschlandradio / Michael Frantzen

Hastig eilt der Mittsechziger über den Flur Richtung Büro. Ein Kollege hat ihn hereingelassen. Frede mag zwar etwas chaotisch wirken, doch in Dänemark gibt es kaum einen besseren Gesprächspartner als den Wissenschaftler aus Nordjütland, um mehr über die "grüne Supermacht" zu erfahren.

Wie ist das also mit den ambitionierten Klimaschutzvorgaben der dänischen Regierung? Dem Ziel, bis 2030 den CO2-Ausstoß um 70 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken? 2034, also in gerade einmal zwölf Jahren, den gesamten Gasbedarf durch grünes Biogas zu decken?

"Ich denke, das ist möglich", sagt Frede. "Aber wir sollten auch anfangen, darüber zu diskutieren, ob unsere Art von Landwirtschaft wirklich nachhaltig ist. Waren Sie einmal in einer dieser riesigen Schweinemasthöfe? Das sind Massenbetriebe. Ich denke, Sie wissen, wovon ich rede. Die gibt es ja auch in Deutschland. Diese Schweinebetriebe versorgen unsere Biogasanlagen mit Abfall und Gülle. Richtig nachhaltig ist das nicht."

"Die Regierung tut zu wenig fürs Energiesparen"

"Pionier der nachhaltigen Energiepolitik“, so nennen sie Frede manchmal in Fachkreisen. Der Mann mit dem grauen Wuschelkopf blickt irritiert hoch. Das ist ihm zu dick aufgetragen. Fakt aber ist: Er hat sich schon zu einer Zeit mit alternativen Energiequellen beschäftigt, als das im Mainstream noch als Spinnerei galt.

Der Bericht über „Alternative Sources of Energy“ stammt von 1974, von einer Forschungsreise des damaligen Doktoranden in den US-Bundesstaat Oregon und tut immer noch seine Dienste, als Unterlage für sein Notebook. Damals lautete die Devise: "Small is beautiful" – kleine, dezentrale Energienetzwerke.

Doch das hat sich geändert, nicht zuletzt in Dänemark, zu Fredes Missfallen. Alles müsse jetzt groß sein, schimpft er. Große Biogasreaktoren, große Solaranlagen, noch größere Offshore-Windparks. "Ich denke, unsere Politikerinnen und Politiker sind immer extrem froh über solche Großprojekte. Sie können sich dann hinstellen und sagen: Schaut her, was wir alles machen."

Natürlich fände er es gut, dass die Regierung die Erneuerbaren so unterstützt. "Doch sie tut zu wenig fürs Energiesparen. Sie fördert Windkraft, gibt jede Menge Geld für Power-to-X-Experimente aus, also wie man überschüssigen Strom speichern kann. Doch fürs Energiesparen bleibt kaum etwas übrig."

Alle Privathaushalte sollten staatliche Subventionen erhalten, um ihr Haus besser zu isolieren und Energie zu sparen, meint Frede, so wie es früher war. "Da beteiligte sich der Staat mit 30 Prozent an Energiesparmaßnahmen. Das sollte es wieder geben. Einfache Dinge wie günstige Kredite. Doch so etwas sorgt weltweit für keine Schlagzeilen."

Offshore-Parks und Wasserstofffabrik

Weltweit für Schlagzeilen sorgt dagegen gerade „Njordø“. Noch existiert die "Nordinsel" nur auf dem Papier, doch wenn es nach dem dänischen Minister für Klima und Energie, Dan Jørgensen, geht, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis vor der Küste Jütlands eine künstliche Energieinsel nie dagewesenen Ausmaßes ihren Betrieb aufnimmt, inklusive Offshore-Parks und Wasserstoff-Fabrik.

2033 soll es so weit sein, das 28 Milliarden Euro teure Eiland dann drei Gigawatt Strom produzieren. Das wäre gut doppelt so viel wie die Produktion aller derzeitigen dänischen Offshore-Windräder. "Ich nehme an, es ist durchaus möglich, die nötige Infrastruktur für eine solche künstliche Energieinsel zu schaffen und so viele Windturbinen und ein Netzwerk auf offener See zu installieren", so Frede. "Doch wir sollten nicht allein darauf setzen."

Denn ein zentralisiertes System sei zu anfällig im Falle eines Krieges oder Unfalls. "Deshalb würde ich immer dafür plädieren, nicht eine Rieseninsel zu bauen, sondern mehrere nicht ganz so große, möglichst in der Nähe von Windrädern, Solaranlagen und Biogasreaktoren an Land. So ein dezentrales System wäre mir viel lieber. Damit wären wir für den Notfall viel robuster aufgestellt."

"Unser Energiesystem ist verwundbar"

Frede schaut auf seine Armbanduhr. Es wird Zeit. Er hat noch zu tun. Deshalb nur noch schnell die Frage, wie denn die Reaktion im Land war auf die Lecks an den Ostseepipelines Nordstream Eins und Zwei unweit der dänischen Insel Bornholm? Der Frage, ob es sich dabei möglicherweise um Sabotage handelte?

"Energiesicherheit spielt in der Diskussion in Dänemark bislang kaum eine Rolle. Ich halte das für ein großes Versäumnis. Jetzt wachen wir plötzlich auf und sehen: Verdammt, unser Energiesystem ist verwundbar. Das hätte uns auch schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine klar sein können."

Vielen in Dänemark sei noch nicht bewusst, wie wichtig es sei, das Energiesystem zu schützen, es widerstandsfähig zu machen. "Dafür braucht es lokale und regionale Energienetzwerke. Wir sehen ja gerade in der Ukraine, was passiert, wenn ein Energiesystem zentralisiert ist, wie gefährlich das ist."

Die Meerwasserpumpe ist fast startklar

Noch einmal zurück nach Esberg: Sicherheit wird bei „Din Forsyning“ großgeschrieben, dem Stadtwerk. Eintritt nur mit Sicherheitscode, Helm und Schutzweste sind Pflicht, wenn man sich im Hafen mit Claus Nielsen treffen will, dem Projektleiter einer Anlage, wie es sie so noch nirgendwo auf der Welt gegeben hat.

Mit möglichst wenig elektrischer Energie möglichst viel Wärme gewinnen: Claus Nielsen, Projektleiter der Meerwasserpumpe in Esberg.© Deutschlandradio / Michael Frantzen

Die Meerwasserpumpe ist so gut wie startklar. Umgerechnet 54 Millionen Euro hat der schwarze Kasten gekostet. Er soll einmal rund 25.000 Wohnungen mit heißem Wasser und Heizungswärme versorgen. Der 46-Jährige zeigt an diesem sonnigen Nachmittag nach links: da, die Nordsee. Aus dem Wattenmeer wird die Wärme einmal kommen.

Wie genau das funktioniert? Schwierig in ein paar Worten zu erklären, meint Claus Nielsen. Nur so viel: Es gehe darum, mit möglichst wenig elektrischer Energie möglichst viel Wärme zu gewinnen und flexibel zu sein.

"Wir sorgen mit unserer Meerwasserpumpe für mehr Flexibilität im Stromnetz und bei unserer Fernwärme", sagt Claus. "Die Pumpe erzeugt Wärme. Diese Wärme wiederum können wir speichern und genau dann an unsere Kundschaft liefern, wenn der Bedarf am größten ist. Die Wärmepumpe ermöglicht es uns, flexibel zu sein. Wir können auch unseren Biomasseboiler genau dann anwerfen, um Wärme zu erzeugen, wenn die Strompreise niedrig sind. Das ist das Besondere an unserem Projekt."

"Für uns ist Scheitern keine Option"

Losgehen soll es nächstes Jahr, am ersten April. Es ist der Tag, an dem das nur ein paar Kilometer entfernte Kohlekraftwerk vom Netz geht. Bislang liefert es die Hälfte der notwendigen Energie für das Fernwärmenetz des Stadtwerks. Die Meerwasserpumpe soll diese 50 Prozent ersetzen, in Kombination mit Biogas- und Elektroboilern, so der Plan.

Gerade sei alles unsicher, sagt Claus Nielsen. "Erst hatten wir Corona, dann Lieferengpässe, jetzt der Krieg in der Ukraine. Aber für uns ist Scheitern keine Option. Wir müssen einfach unser Bestes geben."

Natürlich habe es in den letzten Jahren Unwägbarkeiten gegeben. "Du darfst nicht vergessen: Wir sind die ersten, die eine solche Meerwasserpumpe in dieser Größenordnung einsetzen."

Aber die Zusammenarbeit mit ihrem Lieferanten aus der Schweiz und den technischen Kooperationspartnern habe prima funktioniert. "Doch Gewissheit haben wir erst, wenn die Pumpe in Betrieb geht. Es bleibt ein Restrisiko."

Im Einklang mit der Natur leben

Gebürtig stammt Claus Nielsen aus einem Dorf in der Nähe der dänisch-deutschen Grenze, doch inzwischen arbeitet der Chemie-Ingenieur schon seit über 20 Jahren in Esberg. Aus gutem Grund: Die Hafenstadt mag zwar nur knapp über 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben, doch bei der Verschiffung von Offshore-Windrädern ist sie weltweit führend, zählt zu den 20 wichtigsten Energiestädten auf dem Globus.

Sprich: Für jemanden wie Claus gibt es hier jede Menge Jobmöglichkeiten, grüne Jobmöglichkeiten.

"Ich weiß auch nicht, woher das mit meinem Umweltbewusstsein kommt", sagt Claus Nielsen. "Vielleicht liegt es an meiner Herkunft. In Westdänemark ist es oft windig. Wir haben häufiger Sturmfluten. Mein Vater hat auch für ein Energieunternehmen gearbeitet. Als Kind habe ich ihn oft begleitet, wenn er nach einer Flut mit dem Boot auf eine der Inseln gefahren ist, um das Stromnetz zu reparieren. Ich glaube, das hat mich geprägt."

Für jemanden von der Westküste sei es normal, im Einklang mit der Natur zu leben. "Das Land hier ist so flach, der Wind so stark, das Meer rau, da bleibt dir gar nichts anderes übrig, als dich der Natur anzupassen statt gegen sie zu kämpfen. Das ist immer noch eine Lebensmaxime von mir."

Claus geht auf dem Parkplatz zu seinem Auto – Feierabend. Ein, zwei Stunden noch und die Sonne wird über dem Wattenmeer untergehen. Morgen wartet wieder Arbeit auf ihn, neue Arbeit.

Seit Kurzem tüftelt er an einem kombinierten Wärme- und Kühlsystem. Die Energiewende in Dänemark, der grünen Supermacht, sie liegt in guten Händen.