Wie Bakterien Risse im Gemäuer zuspachteln

06:59 Minuten

Bröckelnder Beton geht ins Geld. Nur um Brücken von Autobahnen und Bahnstrecken zu sanieren, werden in den nächsten Jahren Milliarden Euro fällig. Könnten die Risse nicht wie von selbst heilen? Münchner Forschende wollen dafür Bakterien einsetzen.

Schon die Chinesische Mauer ist aus einer Art Beton gebaut worden. Und bereits damals wussten die Baumeister: Wenn sich Risse bilden, geht der künstliche Stein mit der Zeit kaputt. Deshalb haben sie Reiskörner mit einbetoniert, als Wasserspeicher, denn Feuchtigkeit hilft die Risse zu verschließen.

Heute reicht das nicht mehr: Eine Mauer kann notfalls bröckeln, bei einer Brücke darf das nicht passieren. Auch Tausalz und Kohlendioxid setzen dem Beton zu, vor allem den Stahlstäben. Schon 2013 hat Christian Große, Betonspezialist von der TU München, deshalb andere Methoden erprobt.

Kalziumkarbonat zur Festigung des Betons

"Vielleicht eine sehr futuristisch anmutende Idee", erklärt er. "Die Verwendung von Bakterien, die Kalziumkarbonat ausscheiden, Kalk im Wesentlichen, das einer der Hauptbestandteile ist für die Festigkeit von Beton. Und wenn diese Bakterien zum Beispiel mit Wasser in Berührung kommen, scheiden sie dieses Kalziumkarbonat aus und können so zur Festigkeit beitragen."

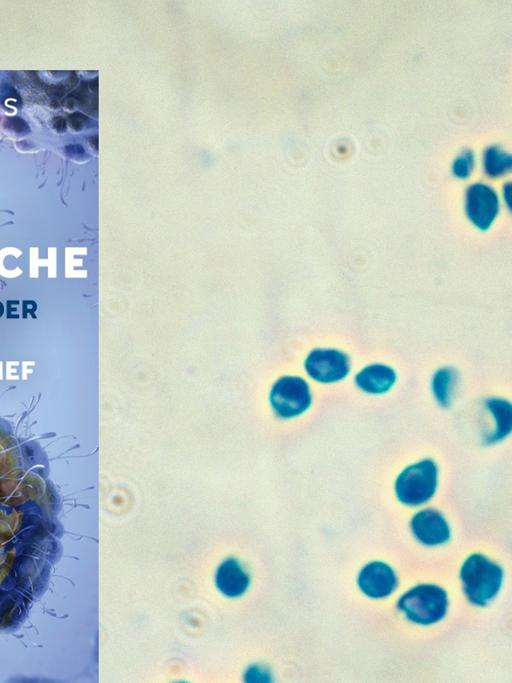

Inzwischen ist die Idee ein Stückchen näher an der Wirklichkeit. Dazu haben auch Forschende der Hochschule München beigetragen. Der Bioverfahrenstechniker Frédéric Lapierre untersucht in seinem Labor einen ganz bestimmten Bakterienstamm.

"Die Bakterien, mit denen wir arbeiten, die in der Lage sind Kalk abzulagern, findet man überall auf der Welt in Böden", erzählt er. "Sie sind völlig harmlos und ungefährlich. Wir kommen täglich mit denen in Kontakt. Die hat man extrahiert, und die haben wir hier im Labor und versuchen, deren Kultivierung zu verbessern."

Züchtung der Bakterien optimieren

Denn entscheidend für eine Anwendung ist, dass die Bakterien möglichst effektiv gezüchtet werden können. Im Labor geht das in einer Lösung, die Nährstoffe enthält. Ein Standardrezept für die Kalk ablagernden Bakterien gab es schon. Frédéric Lapierre glaubte aber, das geht noch besser - und begann zu testen.

"Früher hat man, wenn man Mikroorganismen kultivieren wollte, einen Bioreaktor benutzt, im experimentellen Bereich meistens so zwei Liter", erklärt er. "Dann konnte man einen Versuch damit machen. Aber wenn man viele verschiedene Dinge testen wollte, also hat zum Beispiel diese Kulturmedienkomponente einen Einfluss auf die Kultivierung, hatte man eben nur einen Datenpunkt."

Das geht jetzt anders. Der Bioverfahrenstechniker macht gleich 48 Versuche auf einmal. Er zieht die Bakterienkulturen in kleinen Vertiefungen einer Plastikplatte heran, und ein Roboter füttert jede mit einer etwas unterschiedlichen Nährstoff-Lösung.

Dieser Massentest hat sich ausgezahlt. Der Wissenschaftler hat eine Rezeptur gefunden, die im gleichen Zeitraum fünf Mal so viele Bakterien heranwachsen lässt wie bisher - bei praktisch identischen Kosten.

Einzeller, die Harnstoff spalten

Entsprechend mehr Kalk können die Einzeller bilden. Das geht dank eines speziellen Enzyms der Bakterien, mit dem sie Harnstoff spalten können. Eine Verbindung, die etwa im Urin vorkommt.

"Es gibt in Südafrika Forschungsprojekte, wo man wirklich Urin nutzen möchte. Da gibt es einen Forscher, der einfach einen Kanister neben die Pissoirs der Herrentoilette gestellt hat und die Leute gebeten hat, dort ihr Geschäft zu verrichten. Das wurde auch schon getestet. Machen wir jetzt nicht. Das finden wir nicht so angenehm im Labor", sagt Frédéric Lapierre.

Wenn die Bakterien Harnstoff zerlegen, entsteht unter anderem Carbonat. Neben den Einzellern und der Urin-Substanz braucht man dann nur noch eine weitere Zutat: Kalzium. So entsteht Kalziumcarbonat, eben Kalk.

Die Bauingenieurin Brigitte Nagy hat das an der Hochschule München erprobt. Das Ergebnis hat sie in einem Glas dabei: Ein weißes Pulver, auch ein paar größere Stückchen sind darin.

Rissverfüllung im Beton als Ziel

Die Wissenschaftlerin hat bereits ausprobiert, ob sich der Kalk auch auf ganz realem Beton ablagert. Auch das kann Brigitte Nagy vorzeigen. "Eines der Anwendungsziele ist die Rissverfüllung im Beton", erzählt sie. "An dieser Probe sieht man, dass der Riss an dieser Stelle oberflächlich verfestigt wurde."

Jetzt will Brigitte Nagy testen, ob das ausreicht, um dem Beton wirklich mehr Festigkeit zu verleihen. Offen sind auch noch praktische Aspekte: Soll zum Beispiel die Bakterienkultur direkt auf schadhaften Beton gepinselt werden, und dann eine Lösung mit Harnstoff und Kalzium darüber?

Oder lassen sich diese Komponenten in Pasten transportieren, die man - ähnlich wie einen Zweikomponentenkleber - direkt vor Ort anmischt? Derzeit werden Risse normalerweise mit einem Kunstharz gefüllt.

"Bisher gibt es meines Wissens in größerem Maßstab nur Pilotprojekte, wo man getestet hat, ob diese Bakterien wirklich zu einer Langlebigkeit führen von Betonstrukturen", sagt Frédéric Lapierre. "Wo man die Bakterien schon mehr einsetzt: zur Staubkontrolle. Gerade im Tagebau bildet sich sehr viel Staub, der, wenn er eingeatmet wird, unangenehm ist, aber auch zu Erkrankungen führen kann, je nachdem, welcher Staub es ist. Wenn man diese Bakterienlösung nutzt, kann man den Staub, der in der Luft ist, der sich niederschlägt, auch wirklich verfestigen."

Einsatz auch bei der Staubkontrolle

Dazu müssen Lösungen mit den Bakterien, mit Harnstoff und Kalzium dorthin gesprüht werden, wo es staubt. Dann verklebt der Kalk die Staubkörnchen.

Das hat Brigitte Nagy ebenfalls erprobt: mit feinem Quarzsand. Auch von diesem Ergebnis hat sie eine Probe dabei.

"Unter anderem haben wir einen Versuch gestartet, in dem wir Sand in kleine Platten füllen und die Zementierungslösung und die Bakterienkultur hinein pipettieren", erklärt sie. "Man kann auch reindrücken, wenn Sie wollen. Also man sieht, dass es nicht loser Sand ist."

Vor acht Jahren war es noch eine futuristische Idee, Bakterien zur Betonsanierung zu verwenden. Damals war es noch nicht möglich, die Einzeller effektiv zu züchten. Das geht jetzt. Und so könnte schon bald der Weg frei sein, diese Mikroorganismen auf der Baustelle zu verwenden - statt der Reiskörner wie in der Chinesischen Mauer.