Auch unser Autor Moritz Metz gehört zu den Makern. Hier geht es zu seiner DIY-Sendung "Netzbasteln".

Digitale Renaissance des Bastlertums

Bastler war gestern, heute heißt es "Maker" - mit dem Unterschied, dass das Digitale die Möglichkeiten enorm erweitert hat: Es vereint 3D-Druck-Enthusiasten, Programmiererinnen und Wearables-Modemacherinnen. Für manche hat die Bewegung sogar eine politische Dimension.

Es ist wieder was im Briefkasten. Einer dieser unauffälligen, grauen Umschläge. Manchmal ist das wie Weihnachten. Der Inhalt ist online schnell geshoppt, oft für Centbeträge - aber die Lieferung aus China dauert. Und ich habe längst vergessen, zu welchem Bastelprojekt ich vor sechs Wochen Material bestellt hatte. Diesmal ist es eine 10er-Packung meines Lieblings-Mikrocontrollers, dem "ESP8266". Er passt in eine Streichholzschachtel, dieser Chip mit einem Dutzend Lötanschlüssen. Das Beste daran: er kann übers W-LAN ins Internet gehen - hat so viel Megahertz wie ein alter Pentium-PC - und kostet gerade mal 2,50 Euro.

Per USB und PC lässt sich das Wunderwerk der Technik programmieren: Wenn der Klopfsensor einen bestimmten Takt meldet, löse den Türsummer aus! Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, starte den Ventilator. So funktioniert seit über zehn Jahren Arduino, eine kinderleichte Plattform zur Programmierung solcher Chips. Wegen seiner unendlichen Möglichkeiten ist das System eine der Grundsäulen der Maker-Bewegung.

Eines der Urgesteine der Szene ist Mario Lukas, 39:

"Wir sind jetzt hier in meinem Keller zuhause bei mir. Links ist so meine Maschinenkammer, sage ich immer, da laufen die 3-D-Drucker, da steht meine Fräse, da wird wahrscheinlich irgendwann auch der Lasercutter doch mal wieder reinkommen. Rechts ist so die Elektronik-Werkstatt mit Werkbank, wo ich immer recherchiere, da steht noch ein Rechner mit Raspberry Pi."

Die Erfinderwerkstatt im Keller

Mario ist mit seiner jungen Familie erst vor Kurzem in diesen Vorort von Aachen gezogen. Die Renovierung des Hauses der Schwiegereltern ist noch nicht fertig - aber vernetzt ist das Haus bereits bestens. So hängt im Wohnzimmer ein motorisierter Beamerlift. Per Smartphone-App kann Mario den Projektor aus der Decke lassen - und die Leinwand synchron mit den Fenster-Rollos dazu, fürs Kino-Feeling. Im Keller ist die Erfinderwerkstatt:

"Die Familie kommt natürlich immer zuerst. Ich freue mich aber natürlich, wenn die Kinder im Bett sind, ich halt dann meine Ruhe hab und loslegen kann."

Maker Mario Lukas in seinem Bastelkeller© Moritz Metz

Der Familienvater, der sich in den Hobbykeller zurückzieht und beim Tüfteln die Welt vergisst: ein typisch deutsches Ding. Marios Werkstatt war die seines Schwiegervaters.

"Ich habe meinen Schwiegervater nicht kennengelernt, der ist halt verstorben, bevor ich meine Frau kennenlernte, aber der war halt auch so ein Improvisationskünstler bzw. ein Bastler auch, so ein richtiger. Und der hat hier Sachen gemacht. Eigentlich war der gewissermaßen ein Hacker, obwohl er diese ganze Internetzeit nicht mehr miterlebt hat, aber er hat halt Sachen gehabt und die zweckentfremdet quasi, als richtige Hacks quasi gemacht. Und das findest du manchmal noch, wenn du in den Schränken wühlst, findest du Sachen wo du denkst: Nice!"

Mario ist Gründer des Vereins "Freie Maker", der Maker unabhängig von kommerziellen Interessen miteinander verbinden und fördern will. Aber: Was ist eigentlich ein Maker, frage ich Mario.

"Ich würde sagen, der Maker ist eigentlich nichts anderes als ein klassischer Bastler, nur dass da jetzt ein englisches Wort dafür verwendet wird für was, das es eigentlich schon immer gab. Das, was neu ist, ist, glaube ich, der Grad der Vernetzung und die Werkzeuge und die kurzen Wege - beziehungsweise das Internet, was das alles näher zusammenbringt. So kann ich zum Beispiel in China Bauteile bestellen für kleines Geld, die ich früher schwierig bekommen konnte nur. Oder ich habe halt Zugang zu Maschinen und Geräten, die ich vorher nicht hatte. Das ist nichts anderes, als es schon immer gab, also 'ne Bastler-Szene. Und für mich gab es immer die größte Maker-Szene in Ostdeutschland, früher, als noch die DDR dort war, da hat man halt aus dem, was man zur Verfügung hatte, das gemacht, was man brauchte."

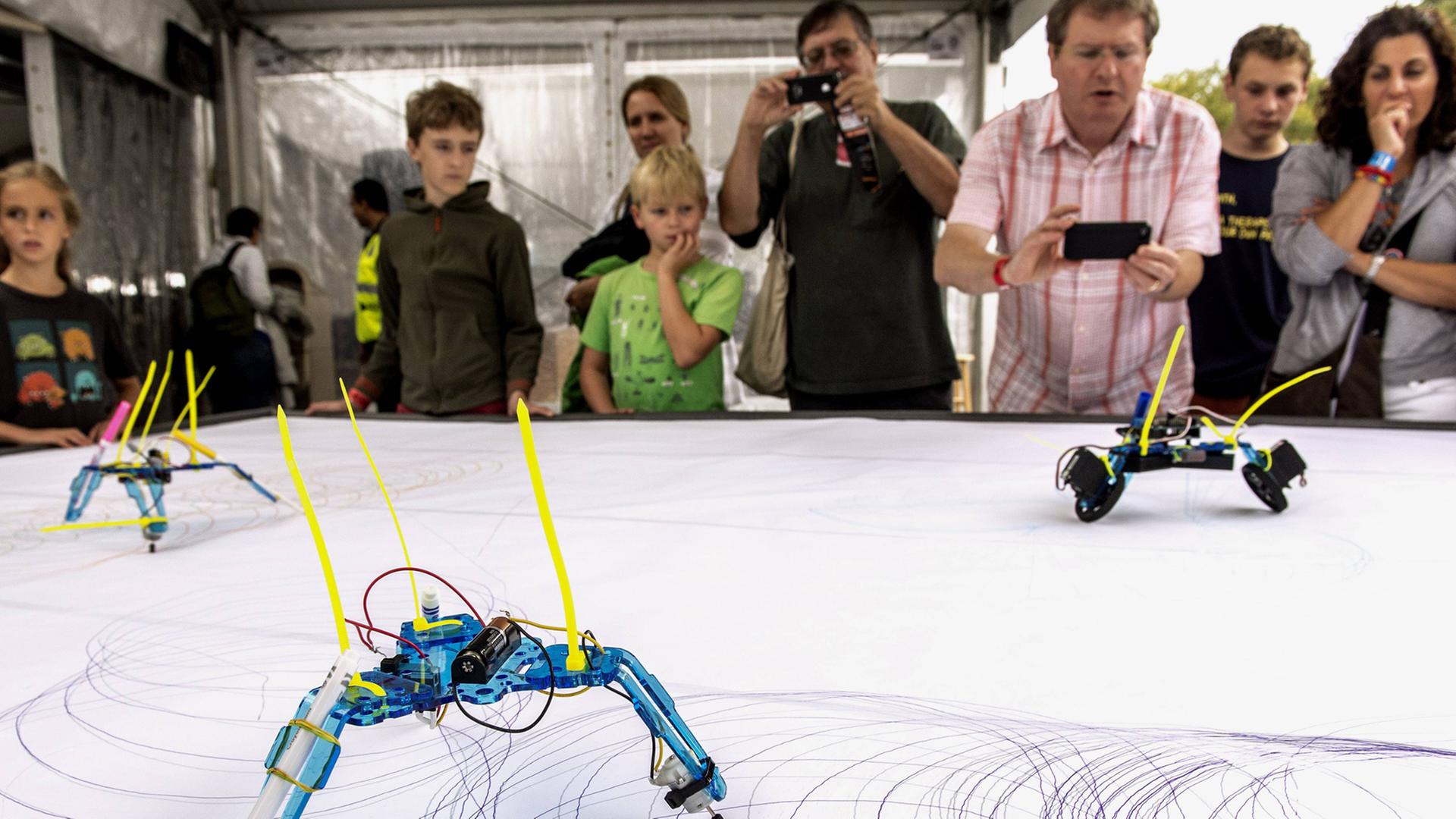

Eine Szene ohne Zentrale

Die heutige Maker-Szene ist unüberschaubar, divers - und hat keine Zentrale. Der Austausch der Fachszenen läuft übers Netz. Nur auf den riesigen Maker-Messen begegnen sich sich zehntausende Hobbybastler. Da tummeln sich 3D-Druck-Enthusiasten, die in Facebook-Gruppen ihre ausgedruckten Darth-Vader-Masken teilen. Feministinnen, die sich in einem Kreuzberger Baumhaus das Programmieren beibringen. Steampunker, die Gehäuse moderner Geräte so gekonnt umbauen, dass sie wirken wie messingverzierte Dampfmaschinen. Wearebles-Modemacherinnen, die blinkende Haute-Couture entwerfen.

Außerdem Hausautomations-Freaks, die dem Internet der Dinge Tor und Tür öffnen. Instagram-Deko-Bastlerinnen und Schulklassen, die grafische Computercode-Blöcke kombinieren. Oder ganz normale Tüftler, die merken, dass es im Internet mehr Möglichkeiten gibt als im Baumarkt.

Im alten Heizölkeller von Mario leisten die 3D-Drucker Schichtarbeit. Emsige Kisten, in denen ein rechts und links sowie herauf und herunter bewegbarer Druckkopf heiße Kunststoff-Würste filigran auf einer vor und zurück beweglichen Trägerplatte aufträgt.

"Was druckt dieser Drucker gerade? Ich sehe so orangefarbenes Plastik, was immer höher wird, eines dieser Teile liegt daneben."

"Hier neben dir steht der 3D-Drucker meines Bruders in Einzelteilen und das Teil, was ich gerade drucke, ist die Achsaufnahme für die X-Achse auf der linken Seite, wo der Motor dran befestigt ist."

"Das heißt, du druckst Ersatzteile für den Drucker?"

"Ich drucke gerade Ersatzteile für den Drucker, ja. Weil, damals wurde der gekauft als Bausatz und die Teile sind alle sehr brüchig und sind mittlerweile kaputt. Ich fang jetzt an diese ganzen Teile einfach auszutauschen, damit er nochmal Spaß mit der Maschine hat."

3D-Drucker sind eines der drei Produktionsmittel, das sich die Maker in den letzten zehn Jahren angeeignet haben. Wenn man weiß, dass das Makerwesen in der Do-it-Yourself-Punkbewegung der 70er-Jahre wurzelt , ist das Basteln als ein politischer Prozess zu verstehen. Die Idee der Selbsterermächtiung ist geblieben. Dinge auseinanderlegen, verstehen und reparieren, anstatt sie als gegebene Konsumprodukte hinzunehmen. Wobei 3D-Drucker bereits fast zur Unterhaltungselektronik gehören.

3D-Drucker sind längst Mainstream

"Die 3D-Drucker Szene, würde ich sagen - es ist schon sehr, sehr großes Mainstream-Thema geworden. Es haben Leute 3D-Drucker zu Hause stehen, denen ich vor zehn Jahren vielleicht davon erzählt habe, wo die Leute mich noch schräg angeguckt haben und gedacht haben, ich hätte irgendeinen Star-Trek-Film geguckt."

Tatsächlich ist der 3D-Drucker eine einfachere - und auch viel günstigere - Einstiegsdroge als die anderen beiden zentralen Maker-Werkzeuge, die CNC-Fräse und der Lasercutter. Beide sind teurer und pflegeintensiver, beim Fräsen und Lasern bekommt man es mit mehr Lärm, Gestank und Staub zu tun.

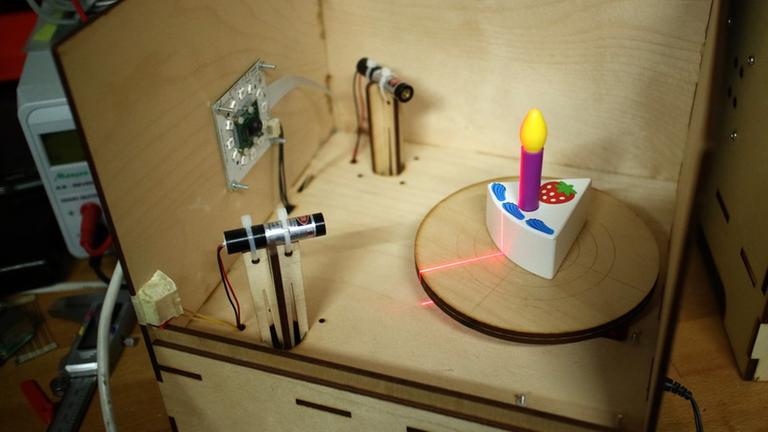

Mario Lukas betreibt all diese Selbstermächtigungs-Maschinen. Und ist Pate einer weiteren. Einem 3D-Scanner, der es erlaubt, Gegenstände dreidimensional zu erfassen. Auf seiner Werkbank stehen gleich mehrere quadratische, nicht ganz getränkekistengroße Schachteln, deren Gehäuseteile aus hellem Sperrholz ausgelasert wurden - mit den dunklen Brandkanten ein typischer Look.

"Wir stellen jetzt die Holzspielzeug-Torte dort rein, mit der Kerze genau in die Mitte des Tellers. Dann starten wir hier den sogenannten Settings-Dialog."

Eine Holzspielzeugtorte wird gescannt © Moritz Metz

Wir wollen ein Spielzeug aus der Puppenküche von Marios Kindern scannen.

"Hier siehst du jetzt ein Live-Bild der Kamera - dort ist die rote Laser-Linie und das blaue, was hier ist, ist halt dort, wo der Laser von der Software erkannt wird. Und wir drücken jetzt einfach mal auf Start und gucken, was passiert. Jetzt dauert es eine Sekunde."

Unter einer Klappe dreht ein Plattenteller das einzuscannende Objekt. Dabei wird es von einer Laser-Linie angestrahlt - und dieser Laserstrahl von einer Kamera so oft wie möglich fotografiert und analysiert.

"Jedes Mal, wenn er ein Bild fertig hat, dreht er den Teller ein Stück weiter und macht das nächste Bild und das nächste Bild - und so entsteht eine Wolke aus Punkten, die das Objekt repräsentiert. Und im Nachgang müsste man dann aus dieser Punktwolke ein geschlossenes Oberflächenmodell erzeugen - dann kann man es mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Man müsste eine sogenannte STL-Datei erzeugen."

Baupläne für jedermann

Der Fabscan Pi ist Marios Steckenpferd und großer Stolz. Seit seiner Bachelor-Arbeit betreut er das Projekt. Sowohl Hard- als auch Software des 3D-Scanners sind Open Source, also frei verfügbar. . Im Fabscan Pi steckt ein Linux-Minicomputer namens Rasperry-Pi, von vielen zärtlich "Raspi" oder "Pi" genannt - neben dem Arduino der zweite populäre Zentralbaustein vieler Maker-Projekte. Auch für den restlichen Scanner kann sich jeder die Baupläne herunterladen, die elektronischen Bauteile irgendwo zusammensuchen, die Sperrholz-Box lasern - oder alle Teile für knapp 200 Euro als Bausatz besorgen. Bei einem befreundeten Shop, der im ländlichen Thüringen eine Existenz als mittelständisches Maker-Versandhaus aufgebaut hat.

Mario betreibt das Scanner-Projekt als reines Hobby. Tagsüber ist er Software-Entwickler.

"Viele Leute zeigen mir den Vogel: du programmiert auf der Arbeit, gehst dann wieder in den Keller und machst dann weiter mit der gleichen Sache. Es ist aber anders - und vor allem kann ich mich auch weiterbilden, das heißt: ich kann mich da komplett austoben mit Technologien. Weil ich entscheide hauptsächlich, was da reinkommt. Und viel besser noch als das Basteln und Zurückziehen ist das Feedback, was man erhält! Also, ich habe jetzt beim Frühstück gesessen, dann checke ich die Mails, dann bekomme ich Anfragen aus Japan, wo Leute sich das Ding gekauft haben, oder aus Indien. Wo du dann denkst: Wahnsinn! Was für ein Range das Projekt mittlerweile weltweit hat. Und das macht Spaß. Das ist so die Erfüllung, die man dann auch mit einem Projekt irgendwo hat."

Mit dem Punktwolken-Modell der Geburtstagstorte und jeder Menge Bastelinspirationen verlasse ich Marios Keller. Eine Idee:

Aus meinem China-Chip will ich in Berlin ein Low-Budget-Internet-Radio bauen. Noch in Aachen durchsuche ich eine Programmcode-Plattform. Ich verwerfe fünf Projekte und wähle eines, das nicht so aufwendig ist. Ich hangle mich durch Anleitungen und, wenn einmal etwas nicht klappt, durch Foren. Irgendwo gibt es für jedes Problem eine Lösung, ich muss sie nur finden. Doch bevor das Internetradio zum ersten Mal läuft, besuche ich Marios ehemalige Universität, die RWTH in Aachen, die größte technische Hochschule Deutschlands.

"Hallo, ich bin Moritz."

"Grüß dich, Jan, Hallo. Gehen wir vielleicht erstmal zu mir ins Büro?"

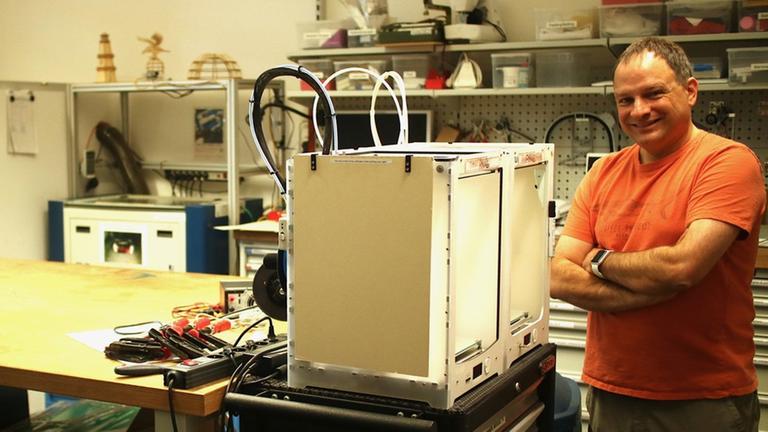

Man duzt sich unter Makern. Prof. Dr. Jan Borchers ist 50, Leiter des Lehrstuhls Medieninformatik und Mensch-Computer-Interaktion. Borchers forschte in Darmstadt, Stanford und Zürich und ist ein umtriebiger Sprecher der universitären Fablab- und Maker-Welt. 2009 hat er das erste deutsche "Fablab" begründet.

"Was ist denn ein Fablab?"

"Ein Fablab ist ist ein Fabrication Laboratory, das ist ein Ort, an dem man digitale Werkzeuge ausprobieren kann. Und zwar selbst, kostenlos, ohne Zutrittsbeschränkungen - und auch eigentlich ohne Kosten der Benutzung. Natürlich muss man Material bezahlen - aber es ist ein Zugang, um diese digitalen Fertigungswerkzeuge 'hands on' kennenzulernen. Man begreift also, was digitale Fertigung, 3D-Druck, Laser-Cutting etc. bedeuten kann für die Gesellschaft: Indem man wirklich selber eigene Projekte umsetzt. Und sei es auch nur ein Schlüsselanhänger für die Theatergruppe."

Die Verknüpfung des Analogen mit dem Digitalen

Tatsächlich ist das digitale Herstellen wie ein erhellender Virus. Diese neue Verknüpfung von anfassbaren und nicht anfassbaren Welten, von Analogem und Digitalem, das ist, was nicht nur für mich den Zauber des Makertums ausmacht. Mein Langzeitprojekt ist eine 500 Dollar günstige DIY-Fräsmaschine, die ganze Möbelstücke aus Platten schneidet. Doch auch schon, wenn im 3D-Drucker ein gerade noch digital geplantes oder heruntergeladenes Objekt wächst und plötzlich in den eigenen Händen liegt, Begreift man - ganz sprichwörtlich - den Zauber der digitalen Fabrikation.

"Das tut uns wahnsinnig gut. Ich kann im Computer was modellieren wie auch immer ich das mache, ob ich programmiere oder mit einem 3D-Design-Tool grafisch mache. Und ich kann das Ganze tatsächlich dann anschließend in der Hand halten das ist natürlich schon faszinierend."

Diese Faszination erleben Borchers Studenten seit bald zehn Jahren. Entlang der Fakultäts-Flure mit Zimmerpflanzen und an verrückten Maschinen tüftelnden Informatik-Studenten laufen wir zum Fablab - zwei vollen, aber genau deshalb wohlorganisierten Räumen, die dienstags geöffnet sind. Das Zentrum des Maschinenzimmers bildet eine riesige Arbeitsplatte. An den Wänden Labortische und Regale voller Kisten.

"Hier sind keine Studenten gerade, wir haben Glück gehabt. Ansonsten würde hier - normalerweise, ich darf das mal kurz demonstrieren, würde hier wahrscheinlich mindestens mal die Abluft laufen. Jetzt hört man schon das Ding angehen, und dann würde man wahrscheinlich üblicherweise auch hören, dass hier der Laserscanner läuft. Und das ist eigentlich der typische Mindest-Geräuschpegel hier im Fablab."

Professor Dr. Jan Borchers im Fablab der RWTH Aachen© Moritz Metz

Jan Borchers führt routiniert durch seinen Maschinenpark:

"Genau. Wir haben jede Menge 3D-Drucker - von der 40.000-Euro-Maschine, die tatsächlich immer 3D druckt, wenn man es von ihr will, bis hin zu den 500-Euro-Bastel-Geräten, an denen man es toll lernen kann, aber die halt ein bisschen Liebe brauchen, damit sie drucken. Dann haben wir 'nen Lasercutter da drüben natürlich, der dafür da ist, 2-D-Sachen auszuschneiden. Wir haben eine Platinenfräse. Wie haben 'ne CNC-Fräse, mit der man Sachen ausschneiden kann, die der Lasercutter nicht mehr schafft, dickere Holzplatten zum Beispiel - oder auch Reliefs, die ein bisschen Höhenlinien haben. Und wir haben natürlich die klassischen Elektronik-Lötstationen, Programmier-Stationen und unseren Liebling: die Stick-Maschine."

Ein bis zwei Räume, Maschinen für ein paar tausend Euro, los geht das Basteln, ob in Uni-Fablabs oder in freieren Makerspaces. In Deutschland gibt es davon ungefähr 60, weltweit über 1600. Tendenz stark steigend: jeden Tag kommt irgendwo ein neuer Ort dazu.

"Wie verhält sich denn das Maker Wesen zu dieser deutschen Tüftelei, die es schon immer früher gab, diesem ingenieurartigen: 'Es muss aber besonders gut halten weil sonst ist es ja kein Mercedes'...?"

"Also, einerseits ist es ein Match Made in Heaven! Wir haben in Deutschland lange Jahre eine extrem aktive Bastel-und-so-Szene gehabt, in den 70er-, 80er-Jahren. Dann ist sie ein bisschen durch die Home-Computer-Revolution verdrängt worden. Und heute ist es ja Basteln 2.0. Es kommt ja total wieder und ist jetzt beflügelt durch die Möglichkeit, dass wir uns sozial vernetzen können. Es gibt ja jede Menge Seiten, die zeigen, ich kann was bauen und kann das Hochladen, andere können es sofort sich runterladen. Sharen. Das heißt, wir haben so einen Turbo zugeschaltet eigentlich an die klassische Bastler-Szene in Deutschland. Dadurch, dass es erstens digitale Fertigungstools gibt - und zweitens die digitalen Plattformen, um die Ergebnisse zu teilen."

Aber es gibt auch einen Konflikt.

"Dieser Hang zur Perfektion ist nicht immer das, was einem hilft, wenn man als Maker unterwegs ist. Denn eigentlich ist Making und die Philosophie, die dahinter steckt - "fail fast, fail often", ganz, ganz schnell auf die Lösung zu kommen, indem ich immer wieder meinen Weg korrigiere, statt mich drei Jahre einzusperren und an einer perfekten Lösung zu basteln, ohne Feedback."

Auch die Forschung kann hier dazulernen - und die Produktionswerkzeuge ganz praktisch nutzen.

"In unserem Forschungslabor - und wir publizieren wirklich auf Weltniveau - gibt es fast kein Forschungsprojekt mehr, das nicht 3D-Druck verwendet. Es ist keine Forschung am 3D-Druck, sondern für uns ist der 3D-Drucker ein essenzielles Tool geworden, unsere Prototypen zu bauen.

Beispiel: Wir haben eine Weste entwickelt, die man sich ummachen kann. Da ist ein Abstands-Sensor drin und Vibrations Motoren. Und damit kann ich spüren, ob ich irgendwie gegen ein Objekt laufe, was vor mir ist. Und diese Hapti-Vest, die sieht super aus, wenn man sich die ansieht - aber all die Halterungen für die kleinen Motoren, die sind alle hier 3D gedruckt worden. (...) Das wär völlig unmöglich gewesen zeitlich und auch kostenmäßig, wenn man das mit herkömmlichen Verfahren hätte machen wollen."

Zurück in meiner Berliner Studio-Werkstatt. Von hier sende ich alle zwei Wochen meine Bastelsendung im Deutschlandfunk Nova. Da habe ich nicht nur Windräder gebaut, Chilis gezüchtet, eine elektrische Nasendusche ausprobiert und einen Feinstaubsensor - sondern auch aus einem gebrauchten Ikea-Tisch eine edle Europalette geschreinert. Oder Cloudia geschaffen, eine sprechende Wolke. Am liebsten mag ich Projekte, die Materialien verbinden. Pflanzen und Lampen, Stahl und Stoff, Holz und Internet.

Besuch in der Elektro-Schneiderei

Für mein Bastelprojekt Internetradio sind auch winzige Verstärkerchips angekomen, die ich jetzt mit dem WLAN-Chip verlöte. So soll das Audiosignal des W-Lan-Chips genügend Kraft kriegen. Und zwar für einen ganz speziellen Lautsprecher.

Auf der anderen Seite des Görlitzer Parks in Berlin ist das Atelier von Hannah Perner Wilson: Schneiderei für elektronische Textilien, so sagt es das Schild am Eingang des Ladengeschäfts: Zwei großzügige Altbauräume in einer zugänglicheren Ästhetik als die meisten Hackerspaces.

"Einerseits ist hier vorne am Fenster ein bisschen Showroom - da ist ein Tisch voll mit Beispielen von elektronischen Textilsensoren und Aktuatoren. Im Fenster am Brett liegen noch mehr solche Beispiele. Davor stehen ein paar Schaufensterpuppen mit verschiedenen Aufträgen, die noch nicht abgeholt wurden oder alten Projekten, um ein bisschen ein Gefühl zu geben: was kann man sich unter tragbarer Technologie vorstellen?"

Elektro-Schneiderin Hannah Perner-Wilson in ihrem Berliner Atelier © Moritz Metz

Die 35-jährige Maker-Aktivistin mit britisch-österreichischen Wurzeln gilt als eine der Vordenkerinnen in der Wearables-Szene, die eben "anziehbare" Elektronik mit Mode verbindet.

"Für mich bedeutet ein Maker zu sein, dass ich mich sehr gut ausdrücken kann durch das Manipulieren von Materialien. Ich schreibe auch gerne und zeichne gern, aber es gibt Sachen, die kann ich am besten - da denke ich einfach an das Material und wie ich die zusammen bringe. Oder ich denke gar nicht - und ich habe nur das Material in meinen Händen und manipuliere es und experimentiere. Und dabei entwickeln sich Gedanken, die sich dann in den Sachen, die ich baue, manifestieren."

Hannah hat am MIT in Boston Medienkunst studiert - und zuvor in Linz Industriedesign.

"Und dann habe ich angefangen, mich für Elektronik zu begeistern, weil ich gemerkt habe: Das ist etwas, was man auch selber bauen kann! Und da war einfach so viel Wissen online zu finden, so viele Gruppen, die Workshops angeboten haben. Also auf jeden Fall diese Offenheit, Wissen zu teilen und sich für etwas zu begeistern, außerhalb von traditionellen Strukturen, also nicht auf Unis oder Schulen - sondern Hackerspaces, Makerspaces, - und das Textile kam dann nachher dazu."

Weil die großen Ideen, die Teilnehmer von Hannahs eigenen Workshops hatten, für Anfänger zu schwierig zu entwickeln sind, hat sie mit ihrer Kollegin Mika die Spezial-Schneiderei eröffnet. Die beiden wollen ihr Wissen über neue Technologien teilen - und neue Ideen von tragbarer Elektronik entwickeln.

Während einer zweijährigen EU-Projektförderung setzen sie utopische Einfälle von Kunden um, kostenlos.

"Boris ist ein Posaunen-Spieler in einer Straßenmusik-Band und er hat sich eine Weste bestellt, die mit der Atmung, die er beim Posaunenspielen macht... Wenn er einatmet, dann leuchtet die ganze Weste auf, und dann mit dem Spielen, je nachdem, wie er ausatmet, geht die Weste langsam aus."

Am Arbeitstisch arbeitet gerade still die Mitarbeiterin Mariam, eine aus Damaskus geflüchtete Mutter von sechs Kindern. Sie häkelt mit leitfähigem Garn ein riesiges Netz, der aufwendige Auftrag einer Künstlerin. Wie nützlich muss Gebasteltes eigentlich sein?

Hauptsache, etwas gelernt

"Die eine Seite von der Maker-Szene ist dieses Engagement für Bildung und auch fürs Lernen durchs Machen. Und für diese Kuriosität: Wie funktioniert etwas? Ich baue was auseinander, ich baue mir selber was - und lerne dabei was. Und da ist schwer zu kritisieren, dass die Sachen dann vielleicht auch nicht wirklich genutzt werden. Weil: man hat dann daraus etwas gelernt."

Andererseits, sagt Hannah, können Maker durchaus Dinge produzieren, die im Alltag nützlich sind, vielleicht weniger schnelllebige Konsumelektronik erfordern und weniger Müll produzieren.

"Wir haben auch in letzter Zeit gemerkt, wie viel Materialien wir benutzen, wo wir sehr wenig wissen. Woher kommen eigentlich die Rohstoffe dafür? Wie werden die wirklich hergestellt? Und wie können wir die auch recyceln? Oder was machen wir mit den Sachen, wenn wir sie, also die kleinen Stücke, die abfallen beim Produzieren - oder die ganzen Projekte, wenn sie mal nicht mehr gebraucht sind? Was macht man damit. Also diese Informationen drumrum, da ist erstaunlich, wie wenig das reguliert ist, dass das eigentlich bereitgestellt werden muss von den Firmen!"

Tiefenentspanntes Basteln im workshop der Elektro-Schneiderin Hannah Perner-Wilson © Moritz Metz

Gleich beginnt der Workshop in Hannahs Elektro-Schneiderei, in dem ich mein WLAN-Radio zu Ende basteln will. Acht Teilnehmer sind gekommen. Zum Großteil Frauen. Es soll ein Lautsprecher gestickt werden - das geht tatsächlich, sagt Hannah.

"Sticken. Also, die Lautsprecher selbst sticken wir. Wir sticken Spiralen aus leitendem Faden auf Stücke von Stoff. Und diese Spule, wenn wir dann das Audiosignal durchspielen, wird zum Elektromagneten - wenn dann in der Nähe ein Permanentmagnet ist, hat man schon den Lautsprecher. Dann vibriert das Stück Stoff. Und man hört dann die Bewegung in der Luft."

Ist Basteln eine Männerdomäne?

Wir sitzen um den großen Workshop-Tisch, essen Suppe und Lebkuchen und sticken los. Das leitfähige Garn kommt von großen Spulen, es glänzt golden oder silberfarben und das Sticken der Spirale wirkt beruhigend. Währenddessen wird viel gelacht - und gesponnen: Ideen nämlich. Wo könnte man die Lautsprecher überall einbauen? Was könnte man tun, damit E-Textile-Workshops nicht vorwiegend von Frauen besucht werden - während alle anderen Makerthemen fast ausschließlich von Männern besetzt sind? Auch dazu hat Hannah eine Meinung:

"Ich glaube, die einfachste Antwort ist, dass es noch an der Ausbildung liegt. Also wirklich an den Schulen, wie dort auch Werken, und Umgang mit Materialien - oder auch das Konzept 'was ist technisch', was ist 'handwerklich', was ist Science, was ist Craft - dass die eher noch so gegendert sind. Und ich glaube, da könnte ich auch beitragen, zu versuchen das mehr zu erodieren."

Ganz praktisch, mit Workshops wie diesem zum Beispiel. Das Basteln läuft übrigens gut.

"Am Anfang hat es mich hart angestrengt - und eher genervt, aber wenn man sich dann dann nebenbei mit anderen Leuten unterhält, fängt es an, Spaß zu machen."

Die Handarbeit beflügelt. Eine kurze Stunde später sind die Spiralen fertig - und aus den ersten gestickten Lautsprechern ertönt Musik!

Teilnehmerin: "Ich habe mich noch nie so über den Song gefreut."

Teilnehmer: "Ich habe zwei linke Hände, aber es macht Schall. Damit ist mein Ziel erreicht. Jetzt habe ich mehr Inspiration und kann mir für künftige Projekte überlegen, ob ich irgendwo einen Lautsprecher in Klamotten einbauen will."

Und was könntet ihr euch jetzt vorstellen mit dem Lautsprecher zu machen?

Teilnehmer: "Zum Beispiel an so eine Hoodie-Kapuze rannähen an der Seite, dass man sowas wie Kopfhörer nur nicht so störend hat, um bisschen Musik zu hören oder zu telefonieren."

Auch mein handtellergroßer Stoff-Lautsprecher kommt auf den Prüfstand.

"Ok, mein Lautsprecher, den ich gerade genäht habe, aus zwei Stück Faden und ´nem dünnen Stoff, der funktioniert - zumindest, wenn man den Magneten ranhält."

Ein Stück Stoff mit Kupferspirale und Magnet, das zur Musik zittert wie eine lebendige Flunder. Das Klangerzeugung auch auf diese Weise funktioniert: wieder was gelernt!

Zurück in meiner Werkstatt nähe ich das Stoffstück auf eine grüne Kappe. Das Audiosignal des W-LAN-Chips geht über den Verstärker zum Lautsprecher. Dazu einen kleinen Akku und einen Laderegler - das Fünf-Euro-Internetradio kann losspielen.

Reportage-Autor Moritz Metz mit Mütze mit einem selbstgebastelten Internetradio© Moritz Metz

Die eher mittelmäßige Klangqualität steht in krassem Gegensatz zum Spaß, den das Basteln gemacht hat. Alleine im Kämmerchen - mehr aber noch zusammen mit den anderen Makern.