Philipp Lepenies: "Souveräne Entscheidungen“

Die Geburtsstunden der Demokratien

Philipp Lepenies

Souveräne Entscheidungen - Vom Werden und Vergehen der DemokratieSuhrkamp Verlag, Berlin 2025264 Seiten

20,00 Euro

In seinem Buch "Souveräne Entscheidungen" blickt der Politikwissenschaftler Philipp Lepenies auf jene revolutionären Momente zurück, in denen das Volk die fundamentalste aller Entscheidungen getroffen hat: die Entscheidung für die Demokratie.

Am Anfang dieses Buches steht das Erschrecken, vielleicht sogar ein Entsetzen. Es ist das Erschrecken über die Erosion der Demokratie in Deutschland, in Europa, in der Welt. Für Philipp Lepenies geht es dabei nicht nur um eine Verrohung der politischen Sitten oder eine Brutalisierung des Diskurses. Die Unzufriedenheit mit der Demokratie, konstatiert Lepenies, sei längst in Ablehnung umgeschlagen, wenn nicht in offene Verachtung, und zwar in allen Schichten. Dieser Misere möchte er eine andere Erzählung entgegensetzen.

Sein Band "Souveräne Entscheidungen" ist eine Erzählung des Willens zur Demokratie, denn er schreibt: „Mich interessiert, wie Demokratien entstanden sind. Mich interessiert das Werden der Demokratie, und zwar deswegen, weil ich glaube, dass im Wissen um das Werden auch Erkenntnisse gewonnen werden, die helfen, sich gegen das Vergehen der Demokratie zu stemmen. Im Abwehrkampf der bedrohten Demokratie kann man gar nicht genug Waffen zur Verteidigung bemühen.“

Lepenies wirft Schlaglichter auf die weltgeschichtlichen Momente, in denen Monarchien zu Republiken wurden und in denen das Recht Oberhand über die Gewalt erlangte. Er blickt auf die Revolutionen in Frankreich und den USA, aber auch auf die oft versuchten und als gescheitert geltenden Revolutionen in Deutschland. Die Akteure, die er in den Mittelpunkt stellt, sollen exemplarisch stehen für die Ideen der Demokratie, aber mehr noch für die praktische Erfahrung.

Demokratien in England, den USA, Deutschland und Frankreich

Wenn Lepenies auf das England des 17. Jahrhunderts blickt, betont er, dass ausgerechnet in einer Zeit des religiösen Bürgerkrieges, voller Fanatismus und Intoleranz, die Vorstellung aufkam, dass der Mensch frei sei und Rechte besitze. Dabei folgt Lepenies weniger den großen Antagonisten Oliver Cromwell und König Charles I. – Lepenies interessiert sich für die Levellers, jene Gruppe von radikalen Puritanern, die auf Flugblättern und in Tavernen die Ideen von Mitbestimmung und Gleichheit verbreiteten. Es waren Handwerker und Gesellen, die in ihren Gemeinden das Debattieren, Aushandeln und Abstimmen erlernt und gepflegt hatten.

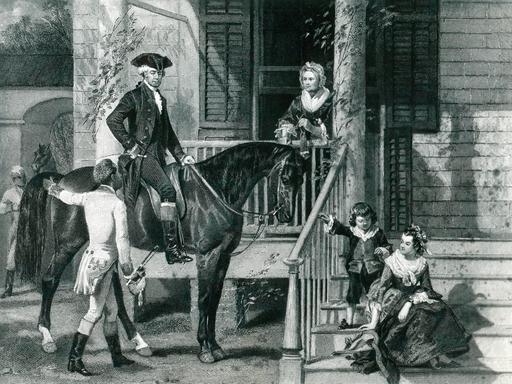

Die Entstehung der amerikanischen Demokratie am Ende des 18. Jahrhunderts ist ein komplexes Kapitel: Die Gründungsväter bewiesen visionäre Kraft, aber auch Menschenverachtung und Profitdenken. Lepenies konzentriert sich auf zwei Punkte: das System der Repräsentation, mit dem Leidenschaften und Partikularinteressen gebändigt werden sollten, und die Betonung von Würde und Tugend.

Dabei gibt sich Lepenies keinen Illusionen hin: Die großen Makel der amerikanischen Demokratie bleiben die Vernichtung der indigenen Bevölkerung und die Sklaverei. Den Betroffenen gewährte die Verfassung weder Freiheit noch Rechte. Und doch bleibt für Lepenies der etwas aristokratische Anspruch der Gründungsväter gültig, dass Ehre, Würde und Tugend für das Gelingen einer Demokratie unerlässlich seien. Aber was tun, wenn die Niederträchtigen die Regierung kapern? Darauf wussten die Gründerväter keine Antwort.

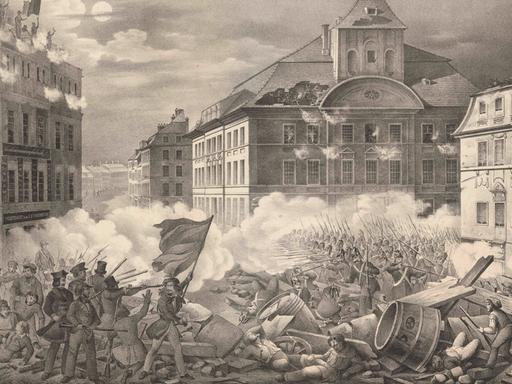

Die Französische Revolution erhob einen weltumfassenden Anspruch. Sie formulierte nicht die Rechte der Franzosen, sondern universelle Menschenrechte. Lepenies führt durch die Zeit der Revolutionswirren nicht mit den charismatischen Figuren Danton, Desmoulins oder Robespierre, sondern mit dem spröden Abbé Sieyès, der großen Abscheu vor den Privilegien des Adels aufbrachte, bevor er selbst den Verlockungen von Ruhm und Reichtum verfiel. Ihm zu verdanken sind jedoch die unsterblichen Worte, mit denen er das Bürgertum zum Träger der französischen Nation machte: „Erstens: Was ist der dritte Stand? Alles. Zweitens: Was ist er bis jetzt in der politischen Ordnung gewesen? Nichts. Drittens: Was verlangt er? Etwas zu sein.“

Durch die Geschichte der deutschen Revolten führt Lepenies in Siebenmeilenstiefeln. Er folgt dabei verschiedenen Protagonisten, die aufrecht, aber oft vergeblich für die Demokratie stritten: dem Weltumsegler und enthusiastischen Jakobiner Georg Forster in der Mainzer Republik, dem zuverlässigen Notar Friedrich Jucho in der Frankfurter Nationalversammlung und dem ehrenhaften Staatsrechtler Hugo Preuß in Weimar, der für die Demokratie mehr Elan und genossenschaftlichen Geist forderte.

Versprechen auf ein besseres Leben

Philipp Lepenies erzählt eigenwillig, aber zuverlässig von den Kämpfen gegen die anmaßende Obrigkeit - für Recht und Freiheit. Mitunter gerät ihm dies in Diktion und Literaturauswahl etwas altmodisch, und nicht immer bleibt sein roter Faden erkennbar. Aber in seinem Fazit ist das Buch dann wieder stark.

Die Demokratie sei ein Versprechen auf ein besseres Leben. Demokratisches Handeln müsse erfahrbar sein und sich den Idealen annähern: der sozialen Gerechtigkeit, der Chancengleichheit, der Verbesserung der Lebensbedingungen. Demokratie sei aber auch mit einer erzieherischen Aufgabe verbunden. Sie müsse gelehrt und geübt werden, mahnt Lepenies. „Nicht nur das Diskutieren und Auseinandersetzen mit anderen Positionen ist dabei wichtig, sondern das Entscheiden, das gemeinsame Beschließen, Abstimmen, die Kompromisslösung, aber auch die Akzeptanz des Überstimmtwerdens.“

Rückbesinnung aufs Gemeinwesen

Das mangelnde Vertrauen in die Demokratie, das macht Philipp Lepenies deutlich, sei durchaus auch die Folge einer Politik, die den Menschen nicht mehr das Gefühl gibt, dass sich ihr Leben bessert. Aber der Unmut habe seine Ursache auch im Gesellschaftlichen, in der Vereinzelung und in abnehmender Affektkontrolle. Als Gegenmittel empfiehlt der Autor, sich auf das Gemeinwesen zu besinnen - auf das Miteinander im Chor, im Sportverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Entscheidung zur Demokratie, die liegt beim Souverän.