Kommentar

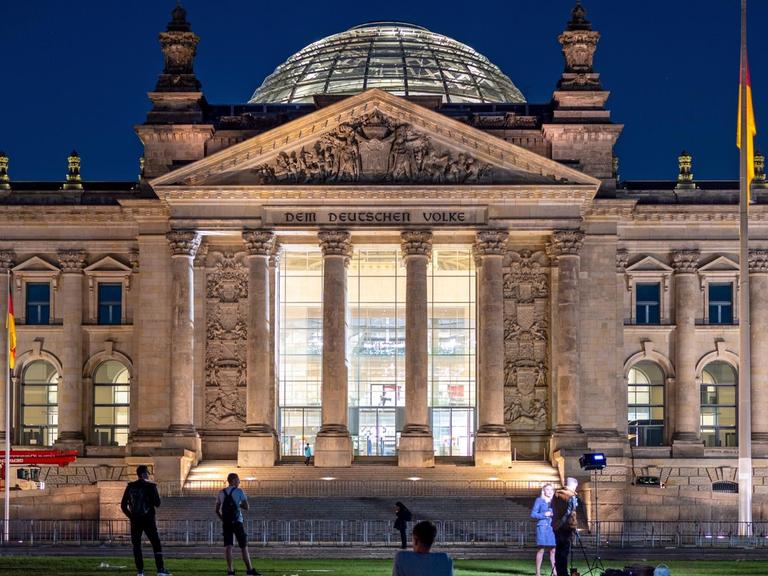

Im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025 spielen Umfragen und der vermeintliche Mehrheitswillen eine große Rolle © picture alliance / PIC ONE / Christian Ender

Verantwortungsvolle Politik richtet sich nicht nach Wahlumfragen

04:25 Minuten

Jeden Tag gibt es neue Wahlumfragen zur Bundestagswahl. Diese können dem politischen Betrieb anzeigen, wo die Mehrheitsmeinungen liegen. Sich von ihnen treiben zu lassen, verhindert aber eine zukunftsweisende Politik.

Besonders in Wahlkampfzeiten ist die tägliche Stimmungsfront-Berichterstattung unüberhörbar und übt eine kaum zu quantifizierende, aber ohne Zweifel bedeutsame politische Wirkung aus.

Natürlich hat die Demoskopie in der modernen Demokratie ihren legitimen Ort. In gewisser Weise ersetzt sie die im Parlamentarismus nicht vorgesehenen direkt-demokratischen Elemente. Sie kann Orientierung darüber geben, was „die Leute“ denken, befürchten und sich wünschen. Kann sie auch bei der Formulierung politischer Konzepte helfen?

Sie kann es, muss es aber nicht. Denn längst nicht immer ist klar, worin genau der Nutzen liegt, wenn es zum Beispiel heißt: Die „Mehrheit unterstützt Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen“. Sollen das die Politiker dann zum Maßstab ihres Handelns machen? Sollen sie umgehend entsprechende Gesetze verabschieden?

Demoskopisch unterlegte Angst vor dem Wähler

Nein, sie sollen nicht! Und schon gar nicht, wenn es um sensible und komplexe Themen geht. Politik so auszurichten, dass man „dem Volk“ nach dem Munde redet, ist populistisch. Wohin das führt, zeigt kein Politikfeld besser als die Migrationspolitik. Jahrzehntelang war sie blockiert durch stimmungsbezogene Emotionalisierung, demoskopisch unterlegte Angst vor dem Wähler und wechselseitige Schuldzuschreibungen.

So galt etwa in der Union bis zum Beginn der 90er-Jahre das axiomatische Prinzip: Deutschland ist kein Einwanderungsland, Punkt! Und CDU-Spitzenkandidaten führten entsprechend ihre Wahlkämpfe, indem sie an ausländerfeindliche Stimmungen appellierten: 1999 in Hessen mit einer Unterschriftenkampagne gegen die doppelte Staatsangehörigkeit und 2000 in Nordrhein-Westfalen mit der törichten Parole „Kinder statt Inder“.

Umgekehrt machten sich große Teile der Linken allzu lange von den Multi-Kulti-Stimmungen ihrer Basis abhängig, indem sie schlicht leugneten, dass Einwanderung auch Probleme und Dissonanzen erzeugt. Diejenigen, die sachlich hierauf hinzuweisen wagten, fielen sogleich unter die Herrschaft des Rassismusverdachts.

Umfragen dramatisieren bestehende Stimmungen

Die Ereignisse der letzten Wochen haben einmal mehr gezeigt, wie sehr uns solche stimmungsabhängige, parteiübergreifende Realitätsverweigerung auf die Füße gefallen ist. Sie verhindert die Formulierung einer sachlich nüchternen Einwanderungspolitik, die Rechtsstaatlichkeit, Humanität und nationale Interessenlage adäquat ausbalanciert.

Noch schwieriger wird es, wenn Umfragen und Medien die bestehenden Stimmungen verstärken und emotional dramatisieren. Demoskopisch erhobene Stimmungen begründen ebenso wenig wie wahltaktisches Kalkül eine verantwortungsvolle Politik.

Wenn jedoch Amts- und Mandatsträger immer stärker den Druck empfinden, sich bei ihrer jeweiligen „Basis“ und der „Stimmung im Lande“ rückversichern zu müssen, so ist das ein gefährliches Missverständnis des parlamentarischen Vertretungsprinzips. Denn wer glaubt, sich permanent rückversichern zu müssen, der wird am Ende handlungsunfähig.

Ausrichtung an Umfragen verhindert langfristig-konzeptionelle Politik

Überdies kollidiert die Logik der Rückversicherung mit der Logik der Emotionalisierung. Denn unter den Stimmbürgern steigt die Wut auf eine stimmungsgeleitete Politik, die keine langfristig-konzeptionellen Konturen mehr entwickelt. Und neue Ideen, die wir doch heute mehr denn je bräuchten, können sich unter solchen Bedingungen auch nicht entfalten.

Dieses Strukturproblem der modernen Demokratie birgt große Herausforderungen für die Parteien. Sie müssen ihren Blick endlich über den Tellerrand ihres Kalküls heben. Unabhängig von Umfragen sollten sie ihr Mandat nutzen, um sich in der gewährten Zeit durch konsistente Politik und Verlässlichkeit des Handelns zu profilieren. Das würde der Stimmung im Lande helfen und die Demokratie stärken.