Ein Meister der Selbstinszenierung

04:16 Minuten

Das Bundesverdienstkreuz für Igor Levit: Die Ehrung erhält der Pianist wegen seiner Corona-Hauskonzerte und für sein politisches Engagement. Eine nicht unproblematische Entscheidung, findet der Musikjournalist Hartmut Welscher.

"Mal ein Beethoven hier, mal dort, interessiert mich nicht", sagte mir der Pianist Igor Levit vor fünf Jahren. Stattdessen wolle er seine eigene Stimme so stark werden lassen, dass sie Deutungshoheit erlangt. So wie Bob Dylan in den 60er-Jahren. Das klang damals nach dem sympathischen Schnabelaufreißen eines außergewöhnlich Talentierten, dem die Klassikwelt zu klein geworden war.

In den letzten Jahren konnte man Levit dabei zusehen, wie erfolgreich er dieser Welt entwachsen ist. Seine mediale Präsenz hat mittlerweile die kritische Masse erreicht, nach der Präsenz alleine schon zu immer mehr Präsenz führt. Dabei wird Levit oft als Ausnahmeerscheinung dargestellt: der einzige politische klassische Musiker, der Seelenverwandte Beethovens, der einzige Musiker, der twittert.

Er ist immer schon da

Tatsächlich aber sticht Levit vor allem deshalb heraus, weil er wie kein anderer klassischer Musiker bereit ist, sich auf die Spielregeln der Aufmerksamkeitsökonomie einzulassen. Im Wettlauf um die knappe Ressource Aufmerksamkeit verhält es sich zwischen ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen wie bei Hase und Igel: Er ist immer schon da.

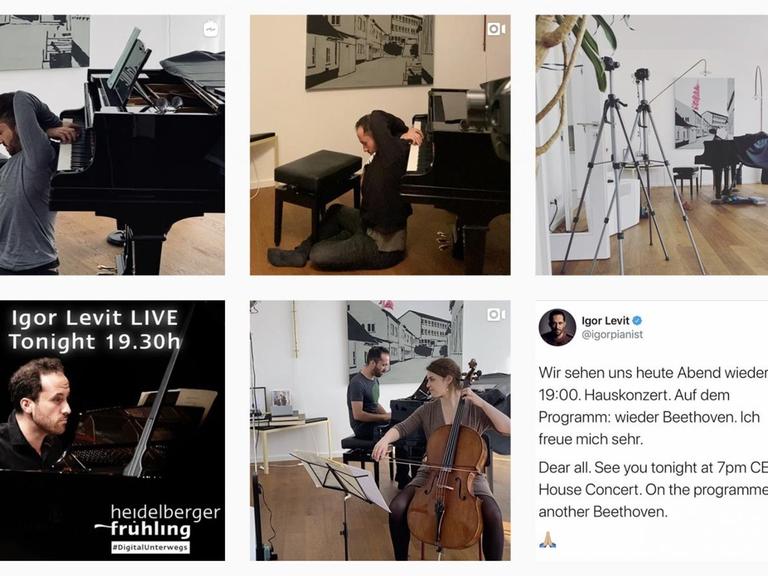

Während viele Musiker noch die Angst umtrieb, im Corona-Lockdown unsichtbar zu werden, streamte Levit schon täglich aus dem Wohnzimmer. Während manch Musikerin sich noch fragt, ob sie sich zu einem politischen Thema äußern soll, hat Levit es schon auf Twitter abgeräumt.

Ihm dies vorzuwerfen, wäre zu billig. "Die Aufmerksamkeit anderer Menschen ist die unwiderstehlichste aller Drogen", schreibt Georg Franck in seinem Buch über die "Ökonomie der Aufmerksamkeit". Der Mensch möchte im Bewusstsein möglichst vieler vorkommen und er möchte dabei gefallen. Das ist nicht anrüchig, sondern allzu menschlich.

Schnell mit einer Meinung parat

Außerdem ist Levit eine Bereicherung für die Klassikkultur, in der traditionell das Werk im Vordergrund stehen soll und das Ich-Sagen verdächtig erscheint. Levit kehrt dies einfach um in die permanente Kuration der eigenen Singularität. Damit wird er anschlussfähig für viele, die zwar hyperkulturell interessiert sind, in deren Milieus klassische Musiker bisher aber kaum vorkamen.

Interessant ist das Phänomen Levit, weil es deutlich macht, wieviel leichter und zugleich schwieriger es heute für Musikerinnen und Musiker geworden ist, sichtbar zu werden. Leichter, weil man die Influencer im digitalen Raum direkt ansprechen kann und nicht darauf warten muss, bis sie einen entdecken.

Schwieriger, weil man sich dafür auf das radikal öffentliche Spiel von Meinung in 280 Zeichen, Schubladisierung und Polarisierung einlassen muss. Die besten Chancen, medial vorzukommen, haben diejenigen, die zu jeder Erregungswelle ihren Senf dazugeben – sei es auch noch so schlicht und vorhersehbar.

Weniger Marktlogik bitte

Auf Twitter hat Levit mittlerweile über 100.000 Follower. Das katapultiert ihn innerhalb der Filterblase auch deshalb in eine Machtposition, weil andere etwas davon abhaben wollen. Mit Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politikern, die sich überproportional in dem Sozialen Netzwerk tummeln, bildet der Pianist eine Bedarfsgemeinschaft aus Geben und Nehmen.

Für die journalistische Qualität ist das nicht unbedingt immer förderlich. In Interviews und Porträts werden Levits Selbstinszenierung und Pose der Widerständigkeit oft unhinterfragt übernommen. Die Grenzen zwischen Kultur und Kommerz, Journalismus und Marketing sind dabei nicht immer leicht zu erkennen. Dabei wird Musikjournalismus ohnehin schon zu oft als Cheerleading missverstanden.

Natürlich galten auch in der Kultur immer schon die Gesetzmäßigkeiten einer Starökonomie: Es gab wenige, die viel, und viele, die wenig bekommen haben. Und wie jede kapitalistische Ökonomie erzeugt auch die der Aufmerksamkeit Asymmetrien.

Ich würde mir allerdings wünschen, dass sowohl Bundesverdienstkreuzverleihungen als auch Kulturjournalismus öfter versuchen, die Marktlogik abzufedern statt zu verstärken. Denn wenn nur der Künstler, der am meisten sendet, auch gehört wird, klänge die Kunst bald ziemlich eintönig.