Wo die Menschen zu arm zum Streiten sind

Cairo, Illinois, war einmal eine Stadt, die in den USA von sich Reden machte: In den 60er-Jahren trafen sich dort die Köpfe der Bürgerrechtsbewegung. Seither geht es mit Cairo bergab. Es gibt nichts mehr zu verteilen und nichts mehr zu verlieren.

Der Weg nach Cairo führt über eine Autobahnbrücke, die sich über den Mississippi spannt. Richtung Norden, immer am Fluss lang, geht es nach Ferguson. Cairo und Ferguson, das sind zwei Städte, die für Rassenunruhen stehen, aber in jeweils anderen Zeiten. Und nicht nur das: Cairo ist Fergusons Zukunft, eine mögliche Zukunft. Sagt Stace England, während er den Fuß vom Gaspedal seines roten Pick-Ups nimmt und die Autobahnausfahrt ansteuert.

"Wer Amerika verstehen will, sollte sich die Geschichte von Cairo anhören. Die rassistischen Auseinandersetzungen, der Gegensatz zwischen Norden und Süden - all das hat hier Ausdruck gefunden. Ich persönlich habe erst hier begriffen, was es heißt, Amerikaner zu sein. Cairo ist die Geschichte Amerikas - wie in einer Kapsel. Hier spiegelt sich unsere Kultur und das, womit wir uns seit so vielen Jahren herumschlagen."

Stace England ist ein großer Mann, Typ Ausdauersportler, mit grau-melierten kurzen Haaren und dem, was die Amerikaner square jaws nennen: mit markanten Wangenknochen. Von Beruf ist Stace Musiker. Mit seiner Band, den Salt Kings, macht er Musik, die gesellschaftliche und politische Konflikte thematisiert. Mit Cairo hat er sich befasst, weil die Stadt jahrelang ein Synonym war für den Kampf zwischen Schwarz und Weiß. So wie heute Ferguson, nach den Rassenunruhen im Herbst 2014, ausgelöst durch die tödlichen Schüsse eines weißen Polizist auf den unbewaffneten Afroamerikaner Michael Brown.

Stace Englands CD heißt schlicht "Greetings from Cairo, Illinois". Er schiebt sie in die Anlage.

Der Norden beginnt in Cairo, Illinois, so heißt der Song. Das ist eine politische Tatsache: Die Sklaverei wurde hier im Jahr 1848 abgeschafft, im Bürgerkrieg stand Illinois auf Seiten der Union gegen die Konföderation, die Südstaaten. In "Huckleberry Finns Abenteuer und Fahrten" lässt Mark Twain seinen Titelhelden und den entflohenen Sklaven Jim auf ihrem Floß nach Cairo treiben - Richtung Süden. Denn geografisch sieht die Sache anders aus. Cairo liegt im südlichsten Zipfel von Illinois, der sich wie ein ausgestreckter Finger zwischen die Südstaaten Missouri und Kentucky schiebt, dort wo der Ohio in den Mississippi mündet. Cairo ist Norden und Süden zugleich. Oder weder noch ...

"Im Grunde ist Cairo immer eine Stadt mit Südstaaten-Mentalität in einem Nordstaat gewesen. Die meisten Menschen hier hatten im Bürgerkrieg mit der Sache des Südens sympathisiert. Während der "Great Migration" Anfang des 20. Jahrhunderts sind dann viele Schwarze in die Stadt gekommen, vor allem aus Mississippi und dem Delta. In Cairo wollten sie sich ein neues Leben aufbauen. Aber sie mussten feststellen, dass es hier nicht anders war als dort, wo sie herkamen. Auch hier hingen Schilder: "Nur für Weiße". In Cairo herrschte Rassentrennung, obwohl sie in einer Stadt im Norden nicht hätte geben dürfen."

Eine Kreuzung. Links geht es über den Mississippi in den Nachbarstaat Missouri. Theoretisch, erzählt Stace England, denn die Brücke ist seit mehr als einem Jahr gesperrt. Die Stelzen, auf denen sie im Sumpfland des Ol' Man River ruht, sind porös und müssen mit Beton ausgegossen werden. Laut Plan hätten Reparaturarbeiten längst abgeschlossen sein sollen, tatsächlich aber haben sie noch nicht einmal begonnen. Stace biegt nach rechts ab, nach Cairo.

Die Fenster sind vernagelt, Dachsparren quietschen

Auf den ersten Blick wirkt Cairo großräumig: eine Stadt, angelegt für künftiges Wachstum. Washington Avenue, die Hauptstraße, ist breit und vierspurig. Aber auf ihr verkehren kaum Autos. Zu beiden Seiten eingestürzte Häuserzeilen, aus denen Unkraut wuchert, aus manchen ganze Bäume. Die Fenster sind vernagelt, Dachsparren quietschen im Wind.

Alter Glanz© Tom Noga

Überall rosafarbene Aufkleber: "Keep out! This property is condemned" - Nicht betreten! Dieses Gebäude ist abrissreif. Dazwischen freie Flächen - hier hat der Abrissbagger schon gewirkt. Auf der 8.Straße, der früheren Flaniermeile, wie Stace England es ausdrückt, stehen nur noch drei leere Gebäude: Einer Anwaltskanzlei, das Büro der lokalen Handelskammer, in deren Fenster sogar noch ein Schild mit den früheren Öffnungszeiten hängt - und das Gem Theatre, ein dreistöckiger Ziegelbau mit weißen Flügeltüren. Gem heißt auf Deutsch Schmuckstück. Der Name war Programm, sagt Stace England: für einen aufstrebende Stadt mit 20.000 Einwohnern, ein knappes Viertel davon Weiße. Heute sind etwas mehr als 2.000 übrig geblieben.

"Ihnen gehörten alle Geschäfte, und sie haben sich geweigert, Afroamerikaner einzustellen. Auch die großen Firmen im Ort haben lieber Leute von außerhalb angeheuert. Und die besten Jobs waren sowieso für die weiße Elite reserviert. Mitte der 1960er haben die Schwarzen deshalb begonnen, die Geschäfte zu boykottieren. Das war nötig, sonst hätte sich nie etwas geändert. Der Boykott zog sich über Jahre, die Auseinandersetzungen wurden härter und härter. Die einen sagen, das hätte die Stadt zugrunde gerichtet, weil die Ladenbesitzer deshalb weggezogen sind, die anderen, dass sich der Niedergang schon abgezeichnet hatte. So oder so hat der Boykott der Stadt nicht gut getan. Hätten die Ladenbesitzer Afroamerikaner eingestellt, wären die Proteste abgeebbt. Das wäre besser gewesen."

Protestmärsche von Selma nach Montgomery

Der Boykott der schwarzen Bevölkerung gegen die weißen Geschäftsleute wurde zum Symbol. Wie die von Friedensnobelpreisträger Martin Luther King initiierten Protestmärsche von Selma nach Montgomery. Wie Rosa Parks Weigerung, ihren Sitzplatz in einem Linienbus für einen Weißen zu räumen.

Shemwell's Barbecue ist eine fensterlose Kaschemme. An der Außenwand blättert die weiße Fabre, die schwarze Schrift mit dem Namenszug ist verblichen.

Drinnen wirkt alles billig: die beigefarbenen Kacheln auf dem Boden, die weißen Kunststoff-Tische, die bräunliche Wandverkleidung aus Holzimitat - und nicht zuletzt die Gerichte. Den Becher Kaffee gibt es für 85 Cent, inklusive refill, unbegrenztes Nachfüllen. Eine Schale Krautsalat kostet 1,60, ein Sandwich mit Pommes ab 3,85. An einem der Tische zwei Paare jenseits der besten Jahre - sie unterhalten sich lautstark.

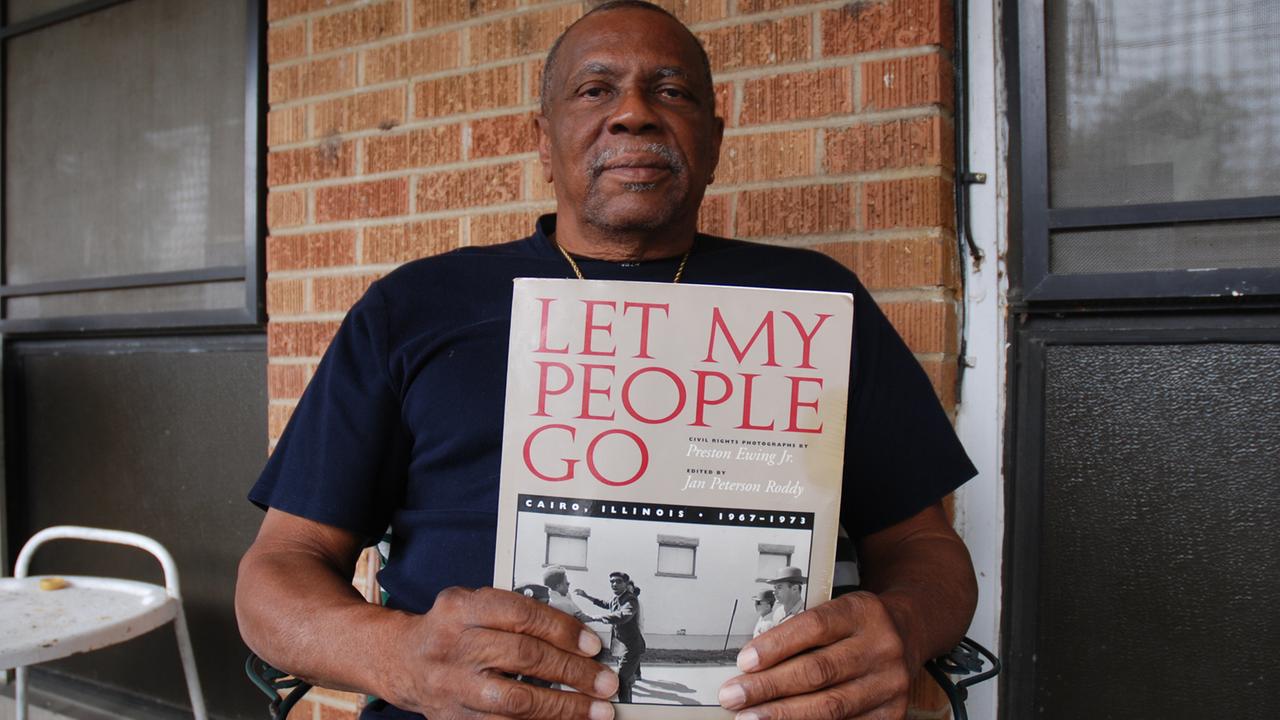

Clarence Dossie gehört zu den Gründern dieser Bürgerrechtsbewegung, ausgelöst durch einen Lynchmord im Sommer 1967.© Tom Noga

Auf einem Hocker an der Theke Clarence Dossie, ein kleiner, untersetzter Afroamerikaner. Zur Verabredung mit Stace England hat er einen Bildband des Fotografen Preston Ewing mitgebracht: "Let my people go: Cairo, Illinois, 1967 - 1973."

"Das auf diesem Bild, das bin ich, eine Flagge in der Hand. Darauf steht: 'Lieber tot als ein Sklave.'"

Der Mann auf dem Foto ist Mitte 20. Die Haare millimeterkurz, ganz in schwarz gekleidet, eine Goldkette mit Kreuz um den Hals. Seine Miene ist ernst. Auch heute huscht nur selten ein Lächeln über Clarence Dossies Gesicht. Vielleicht, weil die eine Hälfte seines Lebens aus harter körperlicher Arbeit bestand: in einem Stahlwerk oben in Chicago, auf dem Bau, im Holzgewerbe. Und die andere aus politischem Kampf: in den Gewerkschaften und vor allem in der United Front. Clarence gehört zu den Gründern dieser Bürgerrechtsbewegung, ausgelöst durch einen Lynchmord im Sommer 1967. Er blättert zurück zu einem Foto. Es zeigt einen schüchtern lächelnden Mann: Robert L. Hunt.

"Er war ein schwarzer Soldat, er wurde erhängt aufgefunden, auf der Polizeiwache in Cairo. Das war kein Selbstmord, wie es offiziell hieß. Wir waren sicher, dass er gelyncht worden war. Die White Hats und der Ku Klux Klan hatten Büros auf der 8. Straße. Hier gab es viel offenen Rassismus. Damals konnten sie praktisch alles mit dir machen. Aber darüber sprach man nicht."

Es war der eine Lynchmord zu viel, resümiert Clarence Dossie. Eine Tat, die den Korken aus einer Flasche getrieben hat, die viel zu lange verschlossen geblieben war. Er blättert weiter zum Foto eines Mannes mit weißem Hut. Die White Hats waren eine Bürgerwehr, heißt es darunter, offiziell gegründet, um die Ordnung in der Stadt aufrecht zu erhalten.

"Dabei war alles, was wir wollten, das gleiche Anrecht auf Jobs. Und wir wollten in Frieden leben. Es ging uns gar nicht um die Rassenfrage sondern um wirtschaftliche Dinge."

Anfangs, auch das beschreibt der Essay, hat es die United Front auf offiziellem Weg versucht: mit einer Beschwerde beim Innenministerium, weil die staatliche Banken in Cairo keine Afroamerikaner beschäftigt haben. Weil nichts passiert ist, kam es zum Boykott - mit dramatischen Folgen für Cairo.

"Jeden Samstag sind wir durch Cairo marschiert. Berühmte Bürgerrechtler sind gekommen, um uns zu helfen, Jesse Jackson, Abernathy. Nicht alle Weißen waren Rassisten, einige standen sogar auf unserer Seite. Aber das Sagen hatten Leute mit vernebeltem Sinn, die nicht akzeptieren wollten, dass wir gleiche Rechte forderten. Sie haben uns angespuckt. Das hier ist der Bürgermeister, wie er auf einen Demonstranten einschlägt. Und das hier ist eine Art Panzerwagen. Sie haben ihn gebaut, um uns einzuschüchtern. Mit dem Wagen sind sie rumgefahren, aus den Löchern haben sie geschossen. Heute setzt die Polizei in den meisten großen Städten auf Militärequipment, statt rauszugehen und zu lernen, die Leute zu verstehen, wer wer ist und so."

"Wir haben eine Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren"

Die Kellnerin füllt Kaffee nach. "Thanks dear" brummelt Clarence, danke Schätzchen. "Your welcome, honey", gerne Süßer, flötet sie zurück. In seiner Jugend wäre ein solcher Dialog zwischen einem schwarzen Mann und einer weißen Frau erstens anstößig gewesen und zweitens sowieso unmöglich, weil einer wie Clarence Dossie nicht in Lokalen wie diesem verkehrt hätte. Schon gar nicht in der heißen Phase des Boykotts, als oft Schüsse durch die Nächte hallten und immer wieder Gebäude in Brand gerieten. Weil die Schwarzen Molotowcocktails warfen, heißt es laut offizieller Lesart. Angezündet von den weißen Hausbesitzern, um die Versicherungssumme zu kassieren, sagen Clarence Dossie und Stace England unisono. Vier Jahre, von 1969 bis 1973, hat die die United Front durchgehalten. Dann gaben die Ladenbesitzer auf. Aber nicht nach: Statt Schwarze einzustellen, sind sie weggezogen.

"Wir haben eine Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren, jedenfalls wirtschaftlich. Wir hatten nichts, um die Läden zu ersetzen, sie haben uns eine sterbende Stadt hinterlassen."

Clarence trinkt einen Schluck Kaffee. Was ihnen damals fehlte, war zum einen das Geld, das es braucht um ein Geschäft zu führen. Und zum anderen Erfahrung. "Wir hatten doch nur Dienste als Handlanger verrichtet", sagt Clarence, "wenn wir überhaupt arbeiten durften."

"Es gibt keine Jobs, also will auch niemand herziehen. Die Nebenkosten hier sind heute höher als in vielen großen Städten. Ich habe ein Haus drüben auf der 16. Straße, aber 500, 600 Dollar für Strom und Wasser im Monat kann ich mir nicht leisten. Deshalb lebe ich in einer Sozialwohnung, da ist alles inklusive. Vielen Weißen geht es genauso, auch sie versuchen, ihre Häuser zu verkaufen. Wenn's einmal so weit gekommen ist, dass fast alle von Stütze oder von der Wohlfahrt leben, bleibt kaum noch jemand übrig, der Steuern zahlt. Also muss auch die Stadt mit immer knapperen Mitteln auskommen."

Auf dem Weg zum Fluss. Über die Commercial Street, die so heißt, weil hier früher Warenhaus neben Warenhaus stand und Lagerhalle neben Lagerhalle. Heute stehen nur noch Gerippe, durch die Gestalten in Kapuzenpullis stöbern, auf der Suche nach Verwertbaren. Das mit den Nebenkosten ... Stace England räuspert sich ... das ist so: In den 30er-Jahren hat Cairo eigene Stadtwerke gegründet. Damals ein kluger Entschluss, weil es sich für eine wachsende Stadt rechnet. Aber seit Cairo schrumpft - aktuell leben hier nur noch etwas mehr als 2.000 Menschen -, entpuppt es sich als Falle, weil die Fixkosten auf immer weniger Haushalte umgelegt werden müssen.

Vor dem Deich ein Schild. "Welcome to Cairo - Gateway to the South", steht darauf. Auf dem Ohio, einer trägen schlammigen Brühe, ankern Containerschiffe. Sie haben Getreide geladen, das später im Schubverband hoch nach Kentucky und Pennsylvania, und runter bis nach Memphis verschifft wird. Getreide ist das einzige Produkt, das in Cairo, dem Tor zum Süden, noch umgeschlagen wird.

"Bei Cairo fragt man sich unwillkürlich: Warum ist hier keine große Stadt? Hier fließen die beiden wichtigsten Flüsse des Landes zusammen, die Stadt liegt an einer Eisenbahnlinie und in der Nähe einer Autobahn. Die Antwort lautet: Weil es den Stadtvätern an Weitsicht gefehlt hat."

Stace setzt sich auf eine Mauer und blickt über den Ohio. Mit ein bisschen Fantasie kann man sich hier eine Hafenanlage vorstellen, ebenso drüben am Mississippi.

"In den 40er und 50er hatte Cairo seine maximale Einwohnerzahl erreicht. Weiteres Wachstum war nicht möglich, weil die Stadt von Deichen umgeben ist und es an Raum zur Expansion fehlte. Damals gab es Pläne, weiter oben im Norden einen größeren Deich zu bauen und so neue Siedlungsgebiete zu erschließen. Aber die weißen Stadtväter wollten das nicht, weil das mehr Afroamerikaner angezogen und die Stimmgewichte verschoben hätte. Sie hatten die Chance, die Stadt zu erweitern und für Wachstum zu sorgen, haben sich aber bewusst dagegen entschieden."

Das Federal Building von Cairo erzählt davon, wie es hätte kommen können. Ein sandfarbener Quaderbau, mächtig und viergeschossig und viel zu groß für eine kleine Stadt. Drinnen ist es kühl und hallig, Böden und Wände sind aus Marmor. Hier hatten früher die Bundesbehörden ihre Büros, vom Finanzamt über die Sozialversicherung bis zum FBI. Nur die Post ist übrig geblieben. Im Erdgeschoss. Die übrigen Stockwerke stehen leer.

Hinterm Schalter Anthony Chambliss: ein dicker Mann mit drahtloser Brille und sanfter Stimme. Seit 26 Jahren arbeitet er hier. Und so hat er miterlebt, wie Cairo geschrumpft ist, wie immer weniger Kunden kamen, um ihre Postfächer zu leeren oder Pakete abzuholen. Zur Zeit wird mal wieder diskutiert, diese Filiale zu schließen oder wenigstens zu verkleinern.

Anthonys Familie lebt in fünfter Generation in Cairo. Oder besser: lebte, denn bis auf Anthony sind alle weggezogen. Sein Stammbaum lässt sich bis zu seinem Urururgroßvater zurückverfolgen.

"Sein Name war Hinson Chambliss. Er ist durch den Ohio River geschwommen, angeblich mit einem Koffer auf dem Rücken, so steht es im Geschichtsbuch unseres Landkreises. Wann genau, weiß ich nicht, aber ist aus der Sklaverei geflohen."

Anthony Chambliss hat den Boykott miterlebt, als kleiner Junge. Sein Vater war Arzt. Seine Familie hat auf der Westseite der Washington Avenue gelebt, zwischen der 20. und 15. Straße. Dies war das Viertel für die dünne schwarze Oberschicht. Weniger betuchte Afroamerikaner haben auf der Ostseite der Durchgangsstraße gelebt, das weiße Bürgertum oberhalb der 20. Straße. Auf der Upper Westside, wie Anthony voller Ironie sagt. Dort befand sich auch ein öffentliches Schwimmbad. Wobei öffentlich "whites only" bedeutete.

"Heute ist da eine Autowaschanlage, aber das Gebäude steht noch. Eigenartig, das Schwimmbad lag direkt an der Hauptstraße. Meine Mutter hatte einen Kombi, der war immer voll mit Kindern, ich als Kleinster hinten drin. Wir sind oft am Schwimmbad vorbeigekommen und haben die weißen Kinder plantschen gesehen. Mir war's egal, ich habe mir nichts aus Schwimmen gemacht. Aber die anderen schwarzen Kinder wollten unbedingt da rein. Als die Rassentrennung aufhörte und sie das endlich durften, hat die Stadt das Schwimmbad stillgelegt."

Verschwendung von Steuergeldern

Genau genommen ließ die Stadt das Schwimmbecken mit Schutt auffüllen, ergänzt Stace England. Damit ja niemand auf die Idee kommt, Wasser einzulassen und es zu benutzen. Anthony schüttelt den Kopf: Was für eine Verschwendung von Steuergeldern. Und nicht nur das.

"Ich verstehe nicht, warum Menschen hassen. Oder warum sie böse sind, nur um böse zu sein."

Anthony's Chefin in der Post ist weiß, er selbst hat als Bürovorsteher weiße und schwarze Mitarbeiter unter sich. Kein Problem, sagt er, es herrscht Respekt. Seit zehn, fünfzehn Jahren hat sich die Situation entspannt. So ist das auch bei den anderen Arbeitgebern in Cairo. In den Filialen der National Bank, der Sandwich-Kette Subway und des Discounters Dollar General. Anthony überlegt einen Moment: Das war dann auch schon. Dann gibt es noch einen Autohändler, einen Schnapsladen, zwei Restaurants, außer Shemwell's Barbecue das Nu Diner, aber das sind alles Familienbetriebe.

"Heute kommen alle miteinander klar, echt. Wenn du nur das nackte Minimum hast, müssen alle zusammenrücken und füreinander da sein. Und so ist das jetzt auch: Wenn jemand ein Problem hat, bekommt er Hilfe, unabhängig von seiner Hautfarbe. Wir sind alle Cairo-ites, wir leben hier und sind füreinander da."

Die "Upper Westside" von Cairo, Illinois ist auch heute noch halbwegs intakt. Die Straßen sind von Eichen gesäumt, die Häuser gleichen Villen. Und sie sind bewohnt, die meisten jedenfalls. Mittelpunkt des Viertels ist der St-Mary's Park, der einmal ein Kleinstadtidyll gewesen sein muss, mit Schaukeln und Rutschen für Kinder, mit Tennisplätzen und einem Baseball-Stadion, in dem in den 60ern eine örtliche Auswahl mal gegen die St. Louis Cardinal angetreten ist, eines der großen Traditionsteams in den USA.

Heute rosten und quietschen die Spielgeräte vor sich hin. Familien, deren Kinder sie benutzen könnten, gibt es kaum noch in Cairo.

"Seltsamerweise ist der Kampf um die Bürgerrechte hier erst ausgebrochen, als er im tiefen Süden längst beendet war. Als jemand, der sein Leben in Illinois verbracht hat, habe ich das lange nicht verstanden."

Erst mit der Zeit hat Stace England begriffen, nachdem er den tiefen Süden bereist hatte. In Mississippi und Alabama waren die Lebenswelten von Weißen und Schwarzen nach den berüchtigten Jim-Crow-Gesetzen voneinander getrennt. Das war schlecht, aber jeder wusste wo er hingehörte. In Cairo gab es diese Klarheit nicht - das hat zu Verunsicherung geführt.

"Es ist unheimlich schwer Rassismus in einer Generation zu überwinden. Ich würde noch weiter gehen: Es ist unmöglich. Die Afroamerikaner wollten, dass die Rassentrennung in Cairo sofort endet, dass sofort eine neue, hellere Zeit anbricht. Und das war zu viel für eine Generation. Die Forderung war berechtigt, aber für die weiße Bevölkerung war dies ein zu weiter Weg. Diese Leute waren mit einer rassistischen Haltung aufgewachsen. Die konnten sie nicht so schnell abschütteln, das haben sie einfach nicht geschafft."

Wobei ... er hält kurz inne ... ein paar wenige haben es doch geschafft, schon damals.

Harry Lee und Deena Williams empfangen in ihrem Wohnzimmer, das aussieht wie aus einem Katalog für schönes Wohnen: alles in Rotbraun, Ton in Ton und penibel aufgeräumt. Harry ist drahtig, er hat alle möglichen Sportarten ausgeübt und die Base- und Basketballmannschaften der örtlichen High School trainiert - so lange dort noch genügend Schüler angemeldet waren. Deena ist klein und quirlig, untersetzt. Er ist schwarz, sie weiß. Zusammengekommen sind sie im Jahr 1973, kurz vor Ende des Boykotts. Als erstes gemischt-rassiges Paar in Cairo.

"Genau genommen gab's vor uns schon ein Paar, aber sie haben die Stadt verlassen. Wir waren die ersten, die geblieben sind."

An der Wand hängen Fotos von zwei jungen Frauen, Deenas Töchter aus erster Ehe. Mit Harry Lee hat sie die beiden Mädchen groß gezogen. Es war ein weiter Weg, räsoniert Deena. Jugendfreunde haben sich von ihnen abgewandt, von beiden. Und als sie sich in dieses Haus auf der Westseite verliebt hatten, wollte der Vorbesitzer nicht verkaufen. Sie passten nicht ins Viertel, sagte er zur Begründung. Erst als er keinen anderen Käufer fand, gab er Harry Lee und Deena den Zuschlag. Ein paar Wochen später stand ein Makler vor der Tür. Die Nachbarn hatten zusammengelegt und wollten ihnen das Haus wieder abkaufen - 20 Prozent über dem ursprünglichen Kaufpreis. Harry und Deena haben abgelehnt. Nun leben sie seit 35 Jahren hier. Und haben ihrer Stadt beim Sterben zugesehen.

"Wir wussten, dass es zu Opfern kommen würde. Leider war es unsere Stadt, die das größte Opfer bringen musste. Bis heute haben wir dieses Stigma, diese dunkle Wolke, die über uns schwebt. Wir wollen nach vor schauen, wir wollen unsere Stadt verbessern, damit die Leute auch mal Gutes aus Cairo hören. Aber die Probleme aus den 60er überstrahlen alles. 200 Kilometer nördlich von uns in Ferguson ist dasselbe passiert, nachdem ein junger Schwarzer von einem Polizisten erschossen worden war. Es kam zu Aufständen, Häuser brannten - genau wie hier. Was die Leute dort noch nicht wissen: Sie werden lange mit den Folgen zu kämpfen haben. Niemand will da hinziehen oder dort bauen, niemand will oder kann ihnen helfen, die Stadt in naher Zukunft wieder nach vorn zu bringen."

Die Teams der Highschool zum Beispiel: Weil gegnerische Mannschaften nicht in Cairo antreten wollten, haben sie über drei Jahrzehnte kein Heimspiel gehabt. Und heute, wo sie zuhause anzutreten könnten, ist Turnhalle baufällig. Traurig, findet Deena, dabei könnte doch als gut sein.

"Wenigstens gibt es keine Spannungen mehr zwischen den Rassen, oder? Wir haben tolle Freude, hier leben wunderbare Menschen, Schwarze und Weiße. Rassismus begegnet einem hier kaum noch. Oder wie siehst Du das?"

"Das ist tatsächlich zurückgegangen, fast nicht mehr existent. Wenn überhaupt sind es ein paar wenige ältere Leute, die schon immer so gedacht haben."

Darüber nachgedacht, Cairo zu verlassen

So sitzen sie da und reden sich Cairo schön. Loben die gute Nachbarschaft und die Vorzüge des Kleinstadtlebens, die Ruhe und dass es keine Kriminalität gibt. Natürlich, für größere Einkäufe müssen sie fahren, auch wenn sie mal ins Kino gehen möchten. Nach Sikeston in Missouri, das sind 100 Kilometer hin und zurück. Deshalb haben Harry Lee und Deena Williams darüber nachgedacht, Cairo zu verlassen, mehr als einmal. Und sind geblieben. Weil Cairo Heimat ist.

Harry Lee und Deena Williams in ihrem Wohnzimmer© Tom Noga

"Die Läden werden nie zurückkommen. Aber wir können den Leuten Unterhaltung bieten, dass sie kommen und ihren Spaß haben. Vielleicht können wir das Theater wieder aufmachen und dort Stücke aufführen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aus denen ... vermutlich nie was wird. Aber ich wünsche es mir, dass Cairo ein Comeback feiert."

Raus aus Cairo. Von der "Upper Westside" Richtung Autobahn. Durch einen Stadtteil, der sich Future City nennt. Was für eine Ironie, sagt Stace England. Und wie traurig, dass eine Stadt zerstört werden musste, damit sich die Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen normalisieren konnten.

"In Cairo gibt es keinen Grund mehr, eine rassistische Haltung an den Tag zu legen, keine Jobs, um die man konkurrieren könnte. Alle haben mit denselben Problemen zu kämpfen. Schwarze und Weiße sind enger zusammen gerückt. Das wärmt mein Herz. Aber es ist nicht nur positiv, weil die Menschen Arbeit brauchen. Trotzdem habe noch Hoffnung. Ich liebe diese Stadt, ich liebe die Menschen. Sie haben harte Zeiten durchgemacht und ihre Würde nicht verloren. Dafür bewundere ich sie und deshalb bin ich optimistisch."

Auf der Autobahnauffahrt beschleunigt Stace. Er wirft wieder seine CD ein und fährt über die Brücke über den Mississippi. Bei Sikeston zweigt der Freeway Richtung Norden ab, Richtung Ferguson. Was hätten die übrig gebliebenen 2000 Cairo-ianer den wütenden Menschen dort oben zu sagen ...

Tom Noga: "Unter den mythischen Orten der amerikansichen Bürgerechtsbewegung ist Cairo eine Besonderheit: der Hass war hier so groß, dass die weiße Elite die Stadt lieber hat zugrunde gehen lassen hat, als die Macht mit den Schwarzen zu teilen. Mich hat interessiert, was für Lehren daraus zu ziehen sind im Hinblick auf Ferguson und anderen Orten, in denen es in den letzten Jahren nach Polizeiübergriffen zu Rassenunruhen gekommen ist."

Tom Noga© privat