Staat verkauft Marihuana mit Gütesiegel

Das kleine Uruguay in Südamerika baut als erstes Land der Welt ganz offiziell riesige Mengen Marihuana an. Der Staat kontrolliert, vertreibt und verkauft die Droge unter anderem über registrierte Apotheken. Die Welt guckt zu, höchstinteressiert.

Bruno Bukoviner wirft einen kartoffelgroßen Teigkloß auf den Küchentresen. Er war mehrfach in der Mikrowelle, riecht nach Butterfett und Marihuana, ist aber offenbar immer noch gefroren. Also wieder hinein mit ihm in die Wärme.

Auf einem Teller glänzt ein purpurfarbenes Rübenbrot, das Bruno Bukoviner gerade aus dem Ofen geholt hat. Er hat es für eine Vegetarierin gebacken, eine von vier Kunden, denen er mittags ein persönliches Menü zubereitet.

Der Traum von einem Cannabis-Restaurant

Über Facebook bietet Bruno Bukoviner seine Dienste als Leibkoch an. Und auf seiner persönlichen Internetseite präsentiert er sich als Green Chef, als Cannabis-Koch.

"Mich hat immer fasziniert, wie man durch Essen high werden kann, wie Marihuana seine psychoaktive Wirkung entfaltet, ohne dass man es rauchen muss, was ja für sich genommen gesundheitsschädlich ist. Außerdem war es, als ich anfing zu backen, noch nicht üblich, auf der Straße einen Joint zu rauchen. Aber einen Keks, den kannst du überall essen."

Bruno ist groß und schlank. Der blonde Bart schimmert rötlich. Er hat mit 19 angefangen zu kiffen und dann sofort mit Marihuana-Backrezepten experimentiert. Heute ist er 29 und träumt davon, irgendwann ein Cannabis-Restaurant in Montevideo zu eröffnen. Noch wäre das verboten – auch wenn Uruguay mit der Legalisierung von Marihuana so weit gegangen ist wie kein anderes Land.

Seit 2014 dürfen die Uruguayer die Droge konsumieren, anbauen und inzwischen sogar in der Apotheke kaufen. Das heißt aber nicht, dass alles möglich ist. Die Regeln sind relativ strikt. Bruno, der schon so lange kifft, findet die neue Freiheit rundum positiv. Er konsumiert heute verantwortungsvoller als früher.

"Wenn ich morgens koche, muss ich aufpassen, denn ich habe mehrere Sachen auf dem Herd und muss die Zeiten im Auge behalten. Ich mache mehrere Dinge gleichzeitig, ich packe auch ein und liefere aus. Und wenn ich rauche, bin ich nicht richtig dabei: die Dinge entgleiten mir."

Seit 2014 ist Marihuana legal

Der Teig ist aufgetaut, Bruno Bukoviner rollt ihn mit einem Nudelholz aus. Er hat in Uruguay Koch gelernt und seine Kenntnisse in Barcelona bei international renommierten Köchen veredelt. Vor sieben Jahren ist er in seine Heimat zurückgekehrt. Die Geschäftsidee, sich als Cannabis-Koch selbständig zu machen, ist bereits in Brunos Kopf geboren, als das uruguayische Parlament 2014 unter dem Präsidenten Pepe Mujica die Legalisierung von Marihuana beschließt und damit weltweit Aufsehen erregt.

"Ich backe mit den Blättern, die von der Pflanze abgeschnitten werden, man sagt auch Maniküre dazu. Sie enthalten auch THC, aber weniger als die Blüte."

Der grünliche Teig liegt ausgerollt auf dem Küchentisch, Bruno Bukoviner holt die Formen zum Ausstechen aus dem Schrank.

"Ich weiß, wie viel Cannabisbutter in diesem Teig ist, und dass die psychoaktive Wirkung für fünfzehn Personen reicht. Und ich mache pro Person einen Keks. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass so ein Keks immer wirkt."

Marihuana-Kekse: einer davon reicht© Francisco Olaso

Tetrahydrocannabinol THC ist die wichtigste psychoaktive Komponente von Marihuana. Die Wirkung tritt zwanzig Minuten nach dem Essen oder maximal zwei Stunden später ein. Eine Überdosis in Form von zwei, drei oder noch mehr Keksen kann einen Horrortrip zur Folge haben. In diesem Fall empfiehlt Bruno: keine Panik, reinen Zitronensaft trinken und warten, bis es vorbei geht.

Er sticht die Kekse in Marihuana-Blatt-Form aus. Wenn er nicht möchte, dass Gerichte zu stark nach der Pflanze schmecken, benutzt er Alkoholextrakt aus Cannabisblättern, manchmal angereichert mit dominanten Aromen wie Zimt oder Rosmarin. Das Telefon klingelt. Ein ausländischer Journalist meldet sich, er will gerne zum Interview vorbeikommen.

Die Legalisierung ärgert die Drogenmafia

Die Weltpresse interessiert sich für das kleine Uruguay und dessen Pilotprojekt. Zwar haben längst verschiedene US-Bundesstaaten Cannabis zum legalen Anbau und Verkauf frei gegeben, aber ein ganzes Land? Wo sonst gibt es einen Staat, der selbst anbaut und seine Bewohner mit Marihuana versorgt? Dabei hat Uruguays Regierung eigentlich ganz pragmatisch agiert. 3,4 Millionen Einwohner hat das Land, schätzungsweise 150.000 davon konsumieren Marihuana und kaufen es bisher auf dem Schwarzmarkt.

Die Drogenmafia in Südamerika ist mächtig und ein so kleines Land wie Uruguay gegen deren Einflussnahme wehrlos. Die einzige Waffe gegen die Drogenmafia ist die Legalisierung ihrer Ware, so befand der damalige Präsident Pepe Mujica und setzte das Gesetz 2014 im Parlament durch.

Bruno Bukoviner legt fünfzehn Plätzchen auf ein Backblech und schiebt es in den Ofen.

"Ich habe schon als Junge angefangen zu kochen. Weil meine Eltern den ganzen Tag gearbeitet haben, hat meine Großmutter mich versorgt. Ich mochte immer Süßigkeiten. Aber meine Oma war alt und konnte das nicht immer schaffen. Und wenn ich nachmittags alleine war, fing ich an, Kekse und Torten zu backen."

Während die Kekse backen, setzen wir uns auf das Sofa im Wohnzimmer. Bruno gießt aus einer Thermoskanne heißes Wasser über den Matetee. Aus dem Notebook auf dem Couchtisch plätschert Musik. Bruno nimmt einen Joint vom Rand des Aschenbechers und zündet ihn an. Er stammt aus der Ernte von zwei Pflanzen, die jedes Jahr zwischen Frühling und Herbst im Hof wachsen.

"Das ist Royal-Cheese. Für die Cannabisbewegung hier in Uruguay war ich immer einen Außenseiter. Ich habe keine Samen in den Grow-Shops gekauft, sondern Jahre lang die Samen gesät, die ich mal auf dem Schwarzmarkt gekauft habe. Dann habe ich Samen für selbstblühende Pflanzen im Internet gekauft und einige dieser Samen bei einem Freund gegen den Royal Cheese getauscht. Das war die erste genetisch reine Pflanze, die ich hatte."

Die Kekse sind fertig und Bruno zieht das dampfende Backblech aus dem Ofen und erhitzt einen Schokoriegel in der Mikrowelle. Er tunkt einen Teelöffel in die Schokolade und drückt geschickt einen Schnörkel auf jeden Cookie. Schokolade, sagt er, verstärkt die psychoaktive Wirkung von Marihuana genauso wie Mango. Brokkoli hingegen verstärkt die schmerzstillende Wirkung. Gut also für Patienten, die aus medizinischen Gründen Cannabis konsumieren.

Bruno gibt inzwischen auch Kochkurse im Cannabis-Museum von Montevideo.

"Da sind ältere Damen, die sich selbst kurieren wollen. Eine hatte eigene Pflanzen, sie hatte Arthrose und wollte sehen, wie man Cannabis konsumieren kann, ohne es rauchen zu müssen. Dann sind da auch 19- oder 20-jährigen Jungs, die mit Freunden essen wollen. Es kommen Leute mit geschäftlichen Interessen, obwohl man mit THC nicht handeln darf, und Kollegen, die sehen wollen, was man mit Cannabis so alles kochen kann."

Cannabis-Kochkurs in Montevideo© Ped de Paiva

Das Gesetz zur Regelung des Cannabismarkts hat stufenweise drei Bezugsquellen zugelassen: vor drei Jahren den registrierten Eigenanbau von maximal sechs Pflanzen, im Jahr darauf Non-Profit Cannabis-Clubs für maximal 45 Gesellschafter und seit Juli diesen Jahres den Verkauf in Apotheken. Für die letzte Option haben sich bisher 13.000 Nutzer registrieren lassen – mit ihren Fingerabdrücken. Nur Uruguayer dürfen die neue Freiheit genießen, Touristen nicht.

Der Kontakt mit den Apothekern gestaltet sich schwierig: nur zwei Blocks von der Stadtverwaltung entfernt verkauft eine Apotheke Cannabis. Nur einmal die Woche, aber immerhin. Der Apotheker lässt über eine Angestellte ausrichten, dass er nicht mit der Presse sprechen möchte.

Nächster Versuch. Dieses Mal in einem anderen Viertel von Montevideo. Der Apotheker versteckt sich hinter Regalen mit Medikamenten und Drogerieartikeln und erklärt off the record, dass er abwarten will, bis die Regierung den Konflikt mit den Banken klärt. Derzeit sperren nämlich die Banken Konten, auf die Geld aus dem Verkauf von Marihuana einbezahlt wird. Deshalb kann Cannabis zurzeit nur gegen Bargeld verkauft werden. Die Legalisierung der Droge gefällt längst nicht allen. Sie spaltet die Gesellschaft: Sechs von zehn Uruguayern sind laut Umfragen dagegen und die konservativen Parteien auch.

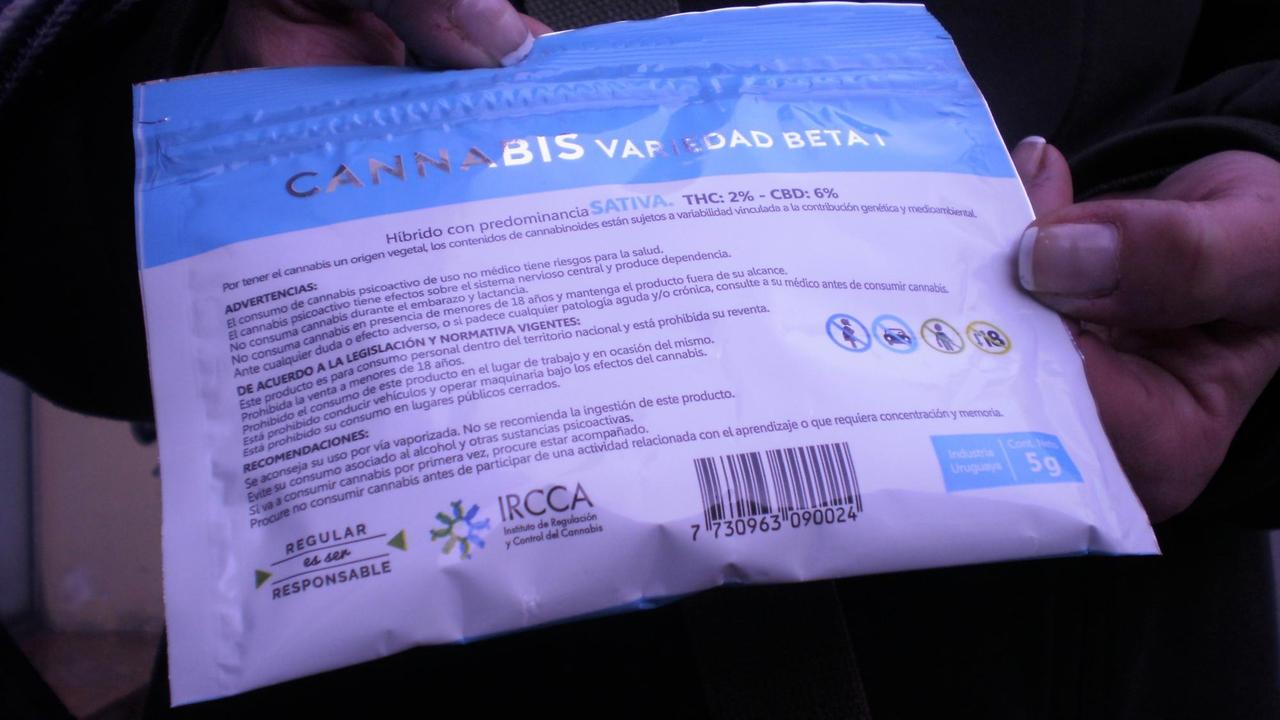

Apotheker verkaufen Cannabis in Päckchen zu fünf Gramm

Andrea hat sich zusammen mit einer Freundin vor der Apotheke angestellt, um heute Nachmittag Cannabis zu kaufen. Sie hat sich als Kundin registrieren lassen, also auch ihre Fingerabdrücke abgegeben. Aber nun hat die Kellnerin, 43 Jahre alt, Probleme, denn das Lesegerät erkennt dreimal hintereinander ihre Identität nicht. Sie fährt noch einmal mit dem Finger über das Display. Wieder nichts.

"Wenn du dich registrierst, registrierst du alle Finger der Hand, damit du, wenn einer ausfällt, den anderen benutzen kannst. Ich weiß nicht, was hier los ist ... ich gehe nochmal zurück. Sie haben mich aufgerufen."

Die Apotheke ist zweigeteilt. Am linken Tresen für "normale" Kunden kauft eine Dame ein Antibiotikum. Der rechte, an dem Andrea jetzt wartet, ist ausschließlich für Kunden, die Cannabis wollen. Das Verfahren ist anonymisiert. Ein Angestellter mit runder Brille bedient Computer und Fingerabdruckleser. Wenn das System den Benutzer nicht erkennt, muss dieser zur Post gehen und den Registrierungsprozess wiederholen. Plötzlich strahlt Andrea.

"Ich hatte wohl schwitzige Hände, und das Lesegerät ist hochempfindlich. Die beiden Male vorher war mir das nicht passiert. Die Angestellte ist drauf gekommen, hat gerade meine Finger mit Alkohol abgetupft, und dann hat es super funktioniert. Sie hat auch das Gerät abgewischt. Göttliche Eingebung. Hilfsbereites Volk."

Andrea zahlt ihr Fünf-Gramm-Tütchen – sie darf maximal zehn Gramm pro Woche kaufen. Vor der Apotheke entschuldigt sie sich bei den Kunden, die ganz vorne in der zwanzig Meter langen Schlange stehen, für die Verzögerung. Die meisten sind junge Männer. Facundo, ein 24-jähriger Student aus der Mittelschicht, fragt sich, wenn er freitags in der Mittagssonne vor einer Apotheke Schlange steht, schon mal, welche Beziehung er zu den Substanz hat, und sagt von sich selbst, dass er süchtig sei: Er glaubt nicht, dass ihn das daran hindert, seine täglichen Aufgaben zu erfüllen.

"Ich baue selbst an, aber es blüht noch nicht. Solange ich auf die Blüten warte, kaufe ich. Bevor ich auf dem Schwarzmarkt von irgendjemandem, den ich nicht kenne, irgendwas kaufe, von dem ich nicht weiß, was es ist, komme ich lieber hierher und kaufe legal. Das ist mir lieber als der gepresste Stoff aus Paraguay, aber ich finde, wenn man stärkeren Stoff gewohnt ist, fehlt ihm so ein bisschen der Kick."

Andrea liest den Text auf der staatlichen Marihuana-Tüte. "Cannabis der Sorte Sativa enthält zwei Prozent THC." In Clubs oder auf dem Schwarzmarkt bekommt man deutlich stärkeres. Die Cannabis-Konsumenten in Uruguay feiern, dass das Gesetz die Menschen entkriminalisiert, an deren Eigenverantwortlichkeit appelliert und gesundheitliche Fragen in den Vordergrund rückt. Was legal ist, ist noch lange nicht wünschenswert, betont die Regierung. Konservative Kreise hingegen plädieren weiterhin für Verbot und Bestrafung.

Cannabis aus der Apotheke

Der Portier des Nachbarhauses, der das Interesse der Journalisten an den Marihuanakäufern vor der Apotheke kennt, hat nichts dagegen, dass wir das Interview in der verglasten Eingangshalle fortsetzen, die vor dem Wind, der vom Rio de la Plata herüber weht, schützt. Andrea meint, die ganze Debatte um Marihuana offenbare die Scheinheiligkeit der uruguayischen Gesellschaft.

"Die Erzieherin in der Kita um die Ecke raucht einen Joint. Der Krankenwagenfahrer, der dich ins Krankenhaus fährt, auch. Die tun es heimlich, weil sie Angst haben. Ich verstecke mich nicht. Ich habe nichts dagegen, in der Schlange zu stehen, ich habe nichts dagegen, gefragt zu werden, es ist mir egal, ob ich fotografiert werde oder wenn mich jemand im Vorbeifahren aus dem Auto beschimpft. Die sind nur neidisch, weil in der Apotheke kein Kokain verkauft wird. Ich bleibe bei Marihuana."

Andrea hat schon als Jugendliche gekifft. Heute, sagt sie, raucht sie morgens einen Joint und einen abends. Sie fühlt sich weder süchtig, noch glaubt sie, dass sie Grenzen überschreitet. Sie möchte einfach in Ruhe rauchen. Von ihren drei erwachsenen Kindern leben zwei immer noch bei ihr. Nur die älteste Tochter, die gerade mit ihrem Freund zusammen gezogen ist, raucht auch gelegentlich. Die anderen nicht. Andrea könnte auch legal bis zu sechs Pflanzen selbst anbauen, das wäre billiger. Aber das macht sie nicht – zu langwierig, zu kompliziert. Sie kauft lieber in der Apotheke.

Das Gramm Staatsmarihuana kostet etwas mehr als ein Euro, nicht viel mehr als auf dem Schwarzmarkt. Allerdings ist die Qualität geprüft, es handelt sich um reines Marihuana und nicht um gestreckte, gepanschte und oft deutlich stärkere Substanzen.

5 Gramm Tüte aus der Apotheke© Francisco Olaso

Besonders auf dem amerikanischen Kontinent wird Uruguay mit größtem Interesse beobachtet. In Ländern wie Mexiko oder Kolumbien hat der Krieg gegen die Drogen ganze Gesellschaften an den Abgrund geführt. Die Forderungen nach einem radikalen Umdenken werden immer lauter, die Legalisierung von weichen Drogen immer offener diskutiert. Aber die Gegner sind mächtig. In Uruguay macht ausgerechnet die US-Zentralbank den Finanzinstituten Druck.

Obwohl in Uruguay der Marihuana-Markt gesetzlich geschützt ist, wollen öffentliche und private Banken die Konten von Unternehmen, die mit Verkauf, Produktion oder Vertrieb von Cannabis zu tun haben, sperren. Die US-Zentralbank deklariert das Ganze als illegales Geschäft. Und mit der US-Zentralbank kann sich keine Bank anlegen. Zu groß sind die Abhängigkeiten. Einige Apotheken haben sich deshalb entschieden, den Verkauf zu stoppen. Andere warten ab. Aber das sorgt für endlose Käuferschlangen.

Anbauflächen werden vom Militär bewacht

Gastón Rodríguez ist Gesellschafter von Symbiosis. Einer von zwei Firmen, die Cannabis für den Staat anbauen. Die Anbauflächen sind vom Militär bewacht. Journalisten haben keinen Zutritt. Der Unternehmer ist ein hohes finanzielles Risiko eingegangen, und dass die Banken jetzt quer schlagen, besorgt ihn. Aber er hält sich bedeckt und vermeidet Schuldzuweisungen. An die Öffentlichkeit geht er nicht gern, am Telefon zeigt er sich vorsichtig optimistisch.

"Das Problem wird auf lange Sicht gelöst werden, lähmt aber die Aktivitäten, sorgt für Konflikte bei der Auslegung des Gesetzes und hindert uns, die Entwicklung voranzubringen, die das Land eingeschlagen hat, um den Konsumenten ein qualitativ hochwertiges Produkt zur Verfügung zu stellen, das staatliche überwacht wird, als Alternative zu der schlechten Qualität, die der Drogenhandel ins Land bringt."

Auch Ex-Präsident Pepe Mujica vertraut darauf, dass "auf lange Sicht" eine Lösung für das Problem mit den Banken gefunden wird. Er blickt in die USA. Dort kann man in 29 von 50 US-Bundesstaaten Marihuana oder Marihuana-Produkte legal kaufen. Ein Teil der Geschäfte wird in bar abgewickelt. Aber rund vierhundert Finanzinstitute unterhalten mit Unternehmen, die unter behördlicher Aufsicht mit Marihuana handeln, geschäftliche Beziehungen. Dagegen wird derzeit geklagt. Entscheidet das US-Gericht zugunsten der Marihuana-Geschäfte, dann gäbe es auch für die Banken in Uruguay keinen Grund mehr, Konten zu sperren.

Gärtnern im Cannabis-Club

Um 11:00 Uhr morgens herrscht geschäftiges Treiben im Cannabis-Club Sativa, einem von 63 offiziellen Clubs in Uruguay, in denen angebaut und geerntet wird. Juan Vaz führt in den zweiten Stock eines Hauses, nur wenige Blocks vom Parque Rodó in Montevideo entfernt. In einem engen, fensterlosen Zimmer im Zwischengeschoss riecht es penetrant nach Cannabis. Drei junge Männer beschneiden mit Gartenscheren zehn Zentimeter lange Marihuana-Zweige, die zum Trocknen auf einer Leine hängen, und werfen die abgetrennten Blätter in einen Kunststoff-Container. Nur die Blüten bleiben am Stamm zurück.

"Die Jungs sind gerade bei der Arbeit. Passen Sie auf, dass Sie sich den Kopf nicht anstoßen! Erzähl ein bisschen, was du gerade tust, Guille!"

"Die Pflanzen kommen hier an, wir hängen sie ein wenig zum Trocknen auf. Wenn wir sehen, dass die Knospen aufgehen, regeln wir die Temperatur und auch ein bisschen die Luftfeuchtigkeit, und dann man kann anfangen, die Zweige zu maniküren. Dieser Teil der Arbeit dient ästhetischen und praktischen Zwecken, weil die Blüte ohne Blätter besser zum Rauchen ist. Und da hinter dir wird verpackt und gewogen. Das sind alles Beutel von zehn Gramm."

Juan Vaz deutet auf eine Schachtel, in der etwa dreißig beschriftete Beutel liegen.

"Es gibt verschiedene Sorten. Wir haben hier California Orange, Kosher Kush, Dark Star, und unsere heißt Buen Dia. Die Gesellschafter können pro Ernte zwischen vier bis sechs Sorten wählen je nach Geschmack."

Ein Cannabis-Club besteht in der Regel aus einem Freundeskreis, der sich aus dem Viertel kennt, aus der Firma oder aus dem Fußballstadion. Die 43 Gesellschafter von Sativa sind fast alle Akademiker. Sie entscheiden mit über den Anbau, die Vielfalt, die Aktivitäten. Einige jobben sogar einige Stunden in der Woche hier. Juan Vaz informiert gerade einen von ihnen, der am Tag der Abholung nicht vorbeikommen konnte, welche Sorten noch zu haben sind.

Der Rundgang geht weiter. Juan Vaz bleibt vor einer Glasscheibe stehen, durch die man in eine Art Gewächshaus sieht, in dem rund vierzig Pflanzen stehen.

"Wir sind auf der obersten Etage. Das Zimmer ist sechs Meter lang und vier Meter breit, mit acht 600-Watt-Hochdruck-Natriumdampflampen ausgerüstet sowie mit Luftfiltern, so dass keine Geruchsbelästigung entsteht. Eine Klimaanlage regelt Temperatur und Feuchtigkeit. Dort sehen Sie eine Maschine, die CO2 erzeugt, was den Stoffwechsel der Pflanzen tagsüber steigert und damit den Ertrag."

Hier wachsen die Pflanzen acht Wochen lang bei zwölf Stunden Licht und zwölf Stunden Dunkelheit und erhalten die notwendigen Nährstoffe, damit sie anfangen zu blühen.

"Hier sind Pflanzen eine Woche vor dem Schnitt, wir können die gut geformten Knospen sehen, obwohl sie noch nicht reif sind. In einer Woche ernten wir."

Juan Vaz geht die Treppe hinunter und kommt dann wieder rauf, öffnet die Tür mit einem Schlüssel. Neben diesem Raum befindet sich ein kleinerer, die Pflanzenschule. Hier werden Pflanzen aus Ablegern gezogen unter frühsommerlichen Bedingungen: achtzehn Stunden Licht und sechs Stunden Dunkelheit. Juan Vaz holt die Schlüssel und öffnet die Tür.

"Wir betreiben intensive Indoor-Zucht. Wir säen nicht, sondern schneiden Zweige aus der Mutterpflanze. Die Ableger schlagen Wurzeln, bleiben etwa einen Monat hier und kommen dann ins Gewächshaus nebenan. Wir haben eine feste Abfolge, damit es nie leer steht."

Juan Vaz ist der bekannteste Cannabis-Aktivist Uruguays, seit vielen Jahren kämpft er für die Legalisierung. 2008 saß er elf Monate im Gefängnis wegen Marihuana-Anbaus für den Eigenbedarf.

"Das erste, was mir im Gefängnis auffiel, war, dass Verbote nichts taugen. Wenn Verbote nicht mal dafür sorgen können, Drogen aus dem Gefängnis raus zu halten, wie wollen sie die dann aus einem Land raus halten? Im Gefängnis gibt es Kontrollen: Absperrung, doppelte Absicherung durch Militär oder Polizei, Besucherkontrolle, Röntgenapparate. Und trotzdem kriegst du im Gefängnis leichter Drogen als auf dem Schwarzmarkt."

Im Cannabis-Club treffen sich anspruchsvolle Kunden

Cannabis-Clubs produzieren Blüten von hoher Qualität und psychoaktiver Wirkung. Sie wirtschaften kostendeckend und dürfen keinen Gewinn erzielen. Aber das Produkt ist relativ teuer, weil das Gesetz streng ist: jeder Club darf nur maximal 45 Gesellschafter haben, d.h. die müssen den Club finanzieren. Für die Clubmitglieder im Sativa heißt das: sie zahlen fünf Dollar pro Gramm. Und das ist viel.

"Wir müssten etwa zweihundert Mitglieder haben, um die Kosten senken zu können, damit das Gramm für jedes Mitglied am Monatsende nicht fünf Dollar kostet. Ein Gramm kostet einen Dollar auf dem Schwarzmarkt, eins zwanzig in der Apotheke und drei bis fünf Dollar im Club. Unseres sollte drei Dollar wert. Es ist super Qualität. Wir haben über zwanzig Preise bekommen und sind der beste Club des Landes."

Juan Vaz mit Zubehör© Francisco Olaso

Offiziellen Erhebungen zufolge werden in Uruguay ungefähr 35 Tonnen Marihuana im Jahr konsumiert. Sechs Tonnen stammen bereits aus Cannabis-Clubs und registriertem Eigenanbau. Wenn die Apotheken die gesetzlich erlaubten vier Tonnen pro Jahr verkaufen könnten, wären das zusammen zehn Tonnen, was einem Marktanteil von fast dreißig Prozent entspricht, die dem illegalen Drogenhandel verloren gingen. Das Argument überzeugt aber die Gegner der Legalisierung nicht.

"Nachdem diejenigen, die für ein Verbot sind, den Propagandafeldzug verloren haben, versuchen sie jetzt das Gesetz über das Finanzsystem zu kippen. Ich konnte das erst gar nicht glauben. Ausgerechnet Banken! Wie oft wird dort Geld gewaschen, nicht nur aus dem Drogenhandel, sondern auch aus dem Sklavenhandel mit Prostituierten, aus Waffenhandel und Korruptionsgeschäften."

Direkt im Vorderhaus des Clubs befindet sich der Grow Shop Planeta Grow. Die Kunden bauen selbst Marihuana an, maximal sechs Pflanzen und eine Jahresproduktion von 480 Gramm. 7.000 Uruguayer haben sich bisher registrieren lassen. Auch die Zahl derjenigen, die anbauen, sich aber aus Misstrauen gegenüber dem Staat nicht registrieren lassen, wächst.

"Es gibt weit mehr Eigenanbauer als die registrierten. Wir merken im Geschäft, dass sie sich weiter spezialisieren und die Qualität steigern. Es gibt eine Menge Leute, die anbauen und sich nicht registrieren. Ich finde das okay, solange sie innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Parameter bleiben."

Die Straßen im Zentrum von Montevideo sind flankiert von Altbauten mit hohen Holztüren und vergitterten Fenstern und nüchternen, sechsgeschossigen Gebäuden. Es gibt wenig Verkehr. Alles ist ruhig und sauber. 1724 von den Portugiesen gegründet, strahlt die Stadt Melancholie und Selbstvergessenheit aus. Die Portugiesen haben Hanf in Brasilien eingeführt, um Segel und Seile für Schiffe zu bauen. Die Blätter wurden von den Sklaven geraucht, auch in Montevideo, um Riten zu feiern und Leiden zu lindern.

Der Capitol Sport Club mit Team in der zweiten Basketball-Liga liegt eine halbe Busstunde vom Stadtzentrum Montevideos entfernt. An diesem Abend werden dort mehrere Murgas aufgeführt, ein traditionelles Genre, das Chorgesang, Instrumentalmusik und Theater verbindet.

Juan Vaz in der Pflanzenschule bei Sativa© Maia Vaz

Die Murgas - die Stimme des Volkes - werden das ganze Jahr über für die Wettbewerbe während des Karnevals vorbereitet. Bruno Bukoviner, der Cannabis-Koch, ist Murga-Fan und Musiker.

"Nun, das ist La mojigata, eine Murga von ein paar Freunden. Heute konnte der Becken-Spieler nicht kommen und sie haben mich gebeten mitzuspielen."

Normalerweise spielt Bruno Bukoviner in einer der berühmtesten Murgas Uruguays. In dieser Winternacht, die wie Frühling wirkt, beobachten vierzig meist junge Leute, im Halbkreis stehend die Probe der Murgas in einem großen, offenen Innenhof. Die Zuschauer trinken Wein und Bier aus Plastikbechern. Sie kosten die Fleischpasteten. Ein paar Leute rauchen Tabak. Ein Pärchen hat einen Joint angezündet. Kunst und Drogen haben eine enge und kurvenreiche Beziehung. Bruno Bukoviner findet, dass die Murga und Marihuana eine prima Verbindung eingehen.

"Ich habe Freunde, die sind Sänger, und sie benutzen jetzt diese Vaporizer, die wie Bleistifte aussehen und nicht so heiß werden. Sie kratzen nicht so in der Kehle und wenn das THC den Mund schon trocken macht, gibt es wenigstens keine Schäden durch Rauch und Hitze. Aber ja, es wird viel gekifft im Murga."

Es gibt wohl keine Gesellschaft, die in den letzten Jahren mehr über Konsum, Handel und Kontrolle von Marihuana diskutiert hat als die uruguayische. Das Gesetz wird bleiben, meint Bruno Bukoviner, der Cannabis-Koch, und die Uruguayer werden weiter experimentieren und lernen, wann ihnen Marihuana gut tut und wann nicht. Das gilt nicht nur, aber auch für die Musiker der Murga.

"Wenn du exakt spielen willst, glaube ich nicht, dass es günstig ist, vorher zu kiffen. Bei mir ist es so: wenn ich entspannt, rhythmisch und mitreißend spielen will, dann hilft mir das. Marihuana schenkt mir Inspiration. Aber Drogen ersetzen nie Talent und Übung."