Hans van Ess: " Chinesische Philosophie. Von Konfuzius bis zur Gegenwart"

C.H. Beck, München 2021

128 Seiten, 9,95 Euro

Unsere Unkenntnis hat koloniale Wurzeln

38:15 Minuten

Viele kennen von der chinesischen Denktradition kaum mehr als diesen einen Namen: Konfuzius. Woran liegt das? Und wie lässt es sich ändern? Mit Übersetzungen allein ist es nicht getan, meint der Sinologe Hans van Ess.

"Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln: durch Nachdenken, das ist der edelste, durch Nachahmen, das ist der einfachste, durch Erfahrung, das ist der bitterste." So lautet ein berühmter Satz, der Konfuzius zugeschrieben wird und den viele Menschen auch hierzulande kennen. Aber über einzelne Sinnsprüche wie diesen geht unsere Kenntnis der chinesischen Philosophie fast nie hinaus. Warum ist das so?

Das kulturelle Vorwissen fehlt

Übersetzungen der wichtigen Texte gebe es genug, meint der Sinologe Hans van Ess. Das Problem sei vielmehr der Mangel an "guten Einführungen" auch in den kulturellen Kontext dieser Texte: "Eine Übersetzung zu lesen, heißt noch lange nicht, dass man in der Lage ist, den Text auch wirklich zu verstehen. Man muss in die Gedankenwelt einsteigen können und das ist ein schwieriger Prozess, an dessen Anfang wir im Augenblick stehen."

Dieser Nachholbedarf hänge auch damit zusammen, dass wir in Europa insgesamt wenig über außereuropäische Kulturen wissen: "Das hängt natürlich mit dem Kolonialismus zusammen, dass andere Kulturkreise es für wichtig halten, dass man weiß, was sich in Europa oder der westlichen Welt so zugetragen hat, und dass das umgekehrt nicht der Fall ist."

Das war nicht immer so: Im Zeitalter der Aufklärung, also im 18. Jahrhundert, habe es eine große Faszination für das chinesische Denken gegeben, die aber im 19. Jahrhundert abgebrochen sei, "als Europäer nicht mehr als interessierte Missionare nach China kamen, sondern als Händler, die zufällig in China auf eine Dynastie trafen, die in eine Schwächephase eingetreten war: Man betrachtete das Land als den 'kranken Mann Ostasiens'. Und vor einem 'kranken Mann' hat man eben nicht so wahnsinnig viel Respekt."

Konfuzianismus: eine Ordnungsphilosophie

Hans van Ess, Professor an der Universität München, bemüht sich seit Langem, dieser Unkenntnis entgegenzuwirken. Er hat viel zur chinesischen Philosophie veröffentlicht, zuletzt ein kleines Einführungswerk zu deren langer Geschichte und vielfältigen Traditionen, von denen Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus die drei wichtigsten sind.

"Man muss in die Gedankenwelt einsteigen können": Hans van Ess ist Professor für Sinologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.© LMU

Der Konfuzianismus sei vor allem eine "Ordnungsphilosophie": Viele der konfuzianischen Texte seien als Vorschläge an Herrscher, vor allem aber auch an deren Berater geschrieben worden, "wie man Unordnung, die man in der Welt wahrgenommen hat – Kriege, die die Landschaft durcheinander bringen -, wie man das beseitigen und einen ordentlichen Zustand wiederherstellen kann, in dem die Menschen sich wohlfühlen, in dem sie gut interagieren können".

Die Bezeichnung "politische Philosophie" greift für van Ess aber zu kurz, weil sie einen anderen Aspekt des konfuzianischen Denkens ungenügend erfasse, nämlich die Vorstellung, "dass der gebildete Mensch sich einbringt in diesen Prozess", dass er sich selbst kultivieren müsse, um die gesellschaftliche Ordnung zu gewährleisten oder wiederherzustellen.

Daoismus: die Suche nach dem "rechten Weg"

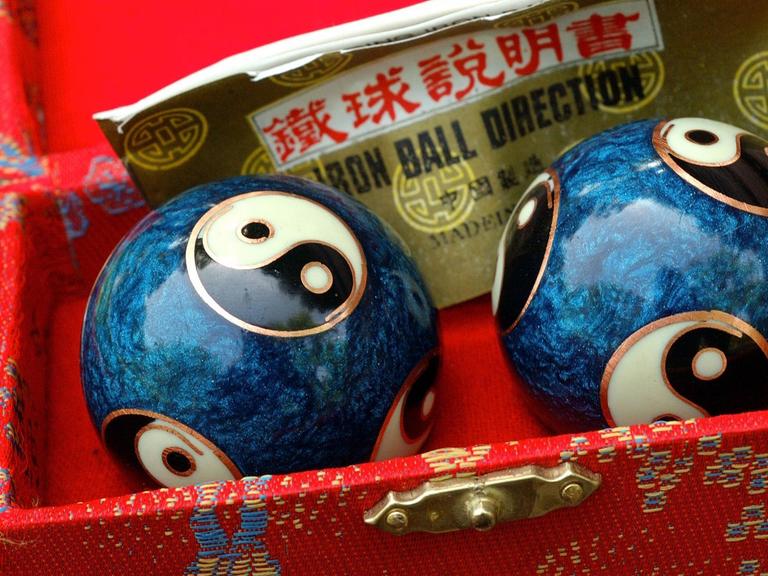

Der Daoismus dreht sich um die Figur des "rechten Weges", wie das chinesische "dao" im Deutschen üblicherweise übersetzt wird, was van Ess durchaus für passend hält, gehe es doch in den ersten daoistischen Texten zunächst um das, was wir eine "gute Methode" nennen würden – ein Wort, das vom griechischen "hodós" abgeleitet ist, das ebenfalls "Weg" bedeutet.

Anders als im Konfuzianismus muteten die daoistischen Texte, wie etwa im Fall des gereimten und schwer zu verstehenden "Daode jing", schwerer verständlich und vieldeutiger an. Das wiederum erzeuge den Eindruck einer stärker "mystischen Philosophie".

Diese Anmutung sei wohl der Grund, warum der Daoismus im Westen verstärkt auch von esoterischen Bewegungen rezipiert wurde – eine Lesart, die jedoch blinde Flecken aufweise, wie van Ess erklärt: Zwar gebe es "viele Stellen in diesem und anderen daostischen Texten, wo der Mensch als Wesen beschrieben wird, das jenseits des Staates, in einer privaten Sphäre agiert und versucht, mit seinem Leben glücklich zu werden".

Auch den Daoisten gehe es aber letztlich oft um die Herstellung gesellschaftlicher Ordnung und in den Texten fänden sich "klare Vorstellungen davon, dass es dafür einen funktionierenden Staat geben muss. Ich glaube, das ist etwas, das in der esoterischen Tradition oft außer Acht gelassen wird."

Dass im Westen im Übrigen vielfach immer noch das Klischee vorherrsche, die chinesische Philosophie habe keine eigene Metaphysik entwickelt, hänge nicht zuletzt damit zusammen, dass dieses Bild zur Legitimation der christlichen Missionierung gedient habe: Die Jesuiten, die im 17. und 18. Jahrhundert die Rezeption chinesischer Philosophie in Europa prägten, hätten in den Konfuzianern "ihre Verbündeten gesehen und in den Daoisten und Buddhisten ihre Feinde – und haben dann diese beiden Denktraditionen zu Volksreligionen degradiert und gesagt: Die Konfuzianer sind sehr vernünftige Menschen – was ihnen fehlt, ist diese transzendente Ebene, das ist aber nicht schlimm, weil die können wir als Christen ihnen nach China bringen."

Buddhismus als Brücke zwischen West und Ost

Der Buddhismus verbreitete sich erst im 2. Jahrhundert nach Christus von Indien aus in China. Dabei habe er auch einiges an westlichem Gedankengut in die chinesische Philosophie eingeführt, wie man heute wisse: "Die Idee der vier Elemente, zum Beispiel – die etwas ganz anderes ist, als die fünf Elemente, die es spätestens seit dem 3. Jahrhundert vor Christus in China gegeben hat –, die wandert über den Buddhismus nach China."

Aber auch das Konzept hinter dem griechischen Wort "nómos" (Gesetz) sei so nach China gekommen. "Insofern verändert sich die chinesische Philosophie ab dem 2., 3. Jahrhundert in ganz erheblichem Maße – und da sind eine Reihe von Elementen drin, die bis nach Griechenland reichen."

Letztlich sei das zwar historisch nur schwer nachzuweisen, van Ess hält es aber durchaus für möglich, dass Parallelen im europäischen Denken – etwa die Idee des Pneumas bei den antiken Stoikern – mit einem Kulturaustausch zu tun hätten: "Nachdem ich mich jetzt fast 40 Jahre mit China beschäftigt habe, glaube ich immer stärker, dass die Welt auch im Altertum schon stärker verbunden ist, als wir so denken, und dass in der Tat bestimmte Ideen über die Seidenstraße von Ost nach West gewandert sind."

Allerdings seien dabei immer nur "Bruchstücke" übermittelt worden, die sich dann in andere Richtungen entwickelt hätten: Am Ende sei "das chinesische Koordinatensystem eben doch ein anderes als das westliche."

(ch)

Außerdem in dieser Ausgabe von Sein und Streit:

Kommentar zu "strukturellem Rassismus" – Eine Verteidigung

Der Philosoph Philipp Hübl hat mit seiner Kritik am Begriff "struktureller Rassismus" eine Debatte ausgelöst. Ihm zufolge lege das Konzept Fehlschlüsse nahe. Der Philosoph Daniel James hält dagegen. Der Begriff sei wichtig, um Rassismus umfassend zu verstehen.

150 Jahre Pariser Kommune: Luxus für alle!

Die Pariser Kommune, heute vor 150 Jahren ausgerufen, war ein Versuch gelebter Utopie – der genau 72 Tage Bestand hatte. Die amerikanische Romanistin Kristin Ross hat die Pariser Kommune auf ihre Theorieproduktion abgeklopft. Ein Beitrag von Philipp Schnee.