Wegbereiter und Kritiker der Kolonialmächte

17:24 Minuten

Sie kamen im Namen des Herrn, oft Seite an Seite mit Kolonialherren aus Europa. Wenn es um die Aufarbeitung des Kolonialismus geht, müssen sich auch die missionierenden Kirchen Fragen stellen lassen: nach Schuld, Verstrickung und Widerstand.

Bei eigentlich jedem Beitrag ist es wichtig, sich die eigene Perspektive klar zu machen, aber bei einem Beitrag über Missionsgeschichte besonders. Also: Hier spricht eine weiße deutsche Journalistin mit weißen deutschsprachigen Menschen darüber, was weiße deutsche Missionare einst machten, um ihren christlichen Glauben unter nichtchristlichen schwarzen Menschen of Color zu verbreiten – und wie damit heute umzugehen ist.

Ringen um die Deutung des Missionsbefehls

Die Objekte ihres Handelns, indigene, nichtchristliche Menschen, kommen nicht zu Wort. Nicht, weil ihre Perspektive nicht wichtig ist. Ganz im Gegenteil. Aber dieser Beitrag fragt danach, wie Missionierende und Angestellte von Missionswerken ihr Handeln rechtfertigen.

"Lehret alle Heiden" steht auf der Fassade des Berliner Missionswerks.© Deutschlandradio / Kirsten Dietrich

"Gehet hin und lehret alle Heiden und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." Das steht in goldenen Lettern über dem Eingang des neugotischen Backsteinbaus aus dem 19. Jahrhundert, in dem das Berliner Missionswerk bis heute zu Hause ist. Der sogenannte Missionsbefehl, ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums.

Ein Vers nur, aber ein explosiver: Seit Jahrhunderten wird um die Auslegung gerungen. Von "Heiden" redet nur noch die Version auf der Hausfassade. Lange hieß es: "machet zu Jüngern alle Völker". In der neuesten Übersetzung der Lutherbibel ist man zum Lehren zurückgekehrt: "lehret alle Völker". Lehren, zu Jüngern machen, Heiden, Völker – im Ringen um diesen Vers steckt die ganze Problematik der christlichen Missionsgeschichte.

Christoph Theilemann, evangelischer Pfarrer, leitet das Berliner Missionswerk. Er sagt: "Diesen Missionsbegriff, also Matthäus 28, was bei uns draußen dransteht, das ist keine Einbahnstraße. Das ist auch nicht so gemeint bei Jesus nach dem Motto: Macht sie euch untertan. Ich kenne keine Geschichte, wo Jesus so redet.

Die evangelische Theologin Eske Wollrad beschäftigt sich schon lange mit dem Zusammenhang von Theologie und Rassismus. Sie fragt danach, welche Auswirkungen eigentlich das Weißsein und die damit verbundenen globalen Machtverhältnisse auf die europäische Theologie haben.

Triumph über die alten Götter

"Ich denke da an die 'Frau Missionarin' Hedwig Irle, so nannte sie sich, die die Unterwerfung der Herero und Nama im Krieg als Ausdruck religiöser Überlegenheit gewertet hat", sagt Wollrad. "'Nun jubilieren wir als Christen', so schrieb sie, 'weil der ultimative Beweis erbracht ist: Ihre Götter haben keine Macht mehr'."

Dabei schrieb Hedwig Irle über ihre Erfahrungen als Frau eines Missionars in der Kolonie Deutsch-Südwest, dem heutigen Namibia, sogar ein Buch: "Wie ich die Herero lieben lernte". Aber eben: die Herero als Empfänger von Missions- und Zivilisationsbemühungen, nicht als Gläubige mit eigenen Göttern.

Namibische Briefmarken aus 1989 zeigen deutsche Missionare aus der Kolonialzeit.© Getty Images / De Agostini Editorial

Mission zieht sich durch die gesamte europäische Kirchengeschichte. Doch mit der europäischen Expansion ab dem 16. Jahrhundert gewann diese Verbindung eine neue toxische Qualität. Ihre Folgen sind bis heute spürbar: Die Eroberung Lateinamerikas hatte von Anfang an auch eine religiöse Dimension, sagt der katholische Dogmatiker Sebastian Pittl, der sich viel mit der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung beschäftigt hat:

"Die ersten Missionsbemühungen im eroberten Amerika, da hat man das zum Teil tatsächlich als Ausgleich des Verlustes gesehen: die neu zu missionierenden Gebiete, als Ausgleich des Verlustes, den man durch die Reformation in Europa zu erleiden geglaubt hat."

Religiöse Globalisierung

Afrika wurde nach Lateinamerika und Asien als dritter und letzter Kontinent Ziel europäischer Missionsbemühungen. Erst ab dem 19. Jahrhundert drangen europäische Mächte systematisch ins Landesinnere ein, Siedler, Händler, Abenteurer waren schon lange vorher da.

Damit auch das Christentum nach Afrika komme und mit ihm das, was man unter europäischer Zivilisation verstand, gründeten erweckte protestantische Christen zum Beispiel das Berliner Missionswerk. Deren Chef, Christoph Theilemann erklärt:

"Das fing an 1824 mit Menschen, die gesagt haben: Wir finden, dass die Kirche die Chancen, die durch die damalige Globalisierung gegeben sind, nicht genügend nutzt. Die Kirche macht nicht genügend in dem Bereich Mission, jetzt müssen wir als christliche Menschen was unternehmen."

Diese Bewegung war kein koordinierter Eroberungszug. Das Berliner Missionswerk ging zuerst ins südliche Afrika, in dem zu dieser Zeit britische Soldaten und burische, ursprünglich aus den Niederlanden stammende Siedler um die Vorherrschaft rangen. Die Missionare reihten sich ins dortige Machtgefüge ein, so Theilemann.

Praxis der Mission je nach Region verschieden

"Dann später, als es deutsche Kolonien gab, war das vielleicht bei dem einen oder anderen auch mit so einem kolonialen Sendungsbewusstsein verbunden", sagt der Chef des Missionswerks, "die Geschichte mit der Zivilisation. Aber ich sag mal so: Wenn du ganz allein irgendwo bist, grad in den 30er-, 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts, da kann man vielleicht sagen: Der Mensch war von der Vorrangstellung der Europäer irgendwie überzeugt. Das nutzt einem nur nicht viel, wenn man ganz allein ist."

Allgemeine Urteile über "die Mission in Afrika" sind schwierig: zu verschieden die Missionswerke, zu verschiedenen die einzelnen Missionare, zu verschieden die jeweiligen Regionen, ihre Bevölkerung und der Stand der kolonialen Machtergreifung. Der Historiker Ulrich van der Heyden erklärt:

"Die Herrnhuter haben Christianisierung individuell gemacht. Sie haben während der Arbeit, während der Feldarbeit versucht, die mit ihnen arbeitenden Afrikaner vom Christentum zu überzeugen. Das war ein bisschen anders bei den Berlinern und auch bei den meisten anderen Missionsgesellschaften. Die haben ja gleich ganze Schulen gebaut und haben versucht, über den Schulunterricht ihren missionarischen Auftrag zu erfüllen, ganz abgesehen von Predigtplätzen und so weiter, die aber hauptsächlich für die erwachsene Bevölkerung gewesen sind."

Als er mit seinen Forschungen angefangen habe, sagt van der Heyden, sei er davon überzeugt gewesen, dass Mission prinzipiell schlecht sei. Nach mehr als 30 Jahren Missionsgeschichte finde er sich jetzt aber immer öfter in der Position, Missionare zu verteidigen.

Ein Missionar als Kolonialheld, ein anderer im Widerstand

Missionarsbiografien seien vielschichtig, das sagt auch Christoph Theilemann. Und das habe sich auch nicht wesentlich geändert, als sich Deutschland mit der Kongo-Konferenz in Berlin 1884 eigene Kolonien vor allem in Südwest- und Ostafrika sicherte:

"Selbst unter dem deutschen Kolonialregime gab es Missionare, die das deutsche Kolonialhandeln scharf kritisiert haben, und es gab andere, die sich gerne auf diese Synergieeffekte, die man hatte, dass das Kolonialregime einem Vorschub leistet, verlassen haben. Aber es gab eben auch Missionare, die saßen dann zwischen den Stühlen."

Ulrich van der Heyden ergänzt: "Das Beispiel, was ich immer anführe in Bezug auf Ostafrika, zur Zeit des Maji-Maji-Krieges, da hatten wir einen Berliner Missionar, der ist ausgezeichnet worden vom Kaiser, weil er da mit seiner Gemeinde den deutschen Kolonialtruppen geholfen hat, und ein anderer musste das Missionshaus verlassen, weil er sich auf die Seite der Aufständischen gestellt hat."

Eine deutsche Kirche in Moschi Tansania nahe dem Kilimandscharo im damaligen Deutsch Ost Afrika. © imago images / Arkivi

1905-07 kämpfte die indigene Bevölkerung der Kolonie Deutsch-Ostafrika gegen die deutschen Kolonialherren. Bis zu 300.000 afrikanische Menschen starben, nur 15 Europäer kamen zu Tode.

Waren die Missionare also Teil des kolonialen Herrschaftssystems? "Wir haben in den deutschen evangelischen Missionsgesellschaften ganz schlimme Leute, die Teil des Kolonialismus gewesen sind, die sich für die Kolonialmission engagiert haben, aber wir haben auch Leute, die auf Distanz dazu gegangen sind", sagt van der Heyden.

Kolonialismus und Mission: Parallelen oder eng verbunden?

Bei aller Vieldeutigkeit des missionarischen Handelns ist der Historiker aber doch überzeugt davon: Mission und Kolonialherrschaft sind zwei getrennte Ereignisse, man darf die Mission nicht nur unter kolonialen Aspekten betrachten.

"Das eine bedingt nicht unbedingt das andere. Sowohl die Missionierung in Afrika als auch die Kolonialisierung Afrikas fand just zum gleichen Zeitpunkt oder fast zum gleichen Zeitpunkt statt. Da konnte man sich nicht aus dem Weg gehen."

Einspruch kommt aus Wien, von Clemens Pfeffer, ebenfalls Historiker. Man könne die Missionstätigkeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert nicht unabhängig von kolonialer Machtausübung verstehen, sagt Pfeffer, "weil klar war, dass die Mission entweder mit Kolonialismus - mit der kolonialen Expansion und Eroberung - Einzug gehalten hat in die Gebiete und auch auf kolonialstaatliche Strukturen zurückgegriffen hat, um Missionen aufzubauen, oder der kolonialen Expansion vorausging."

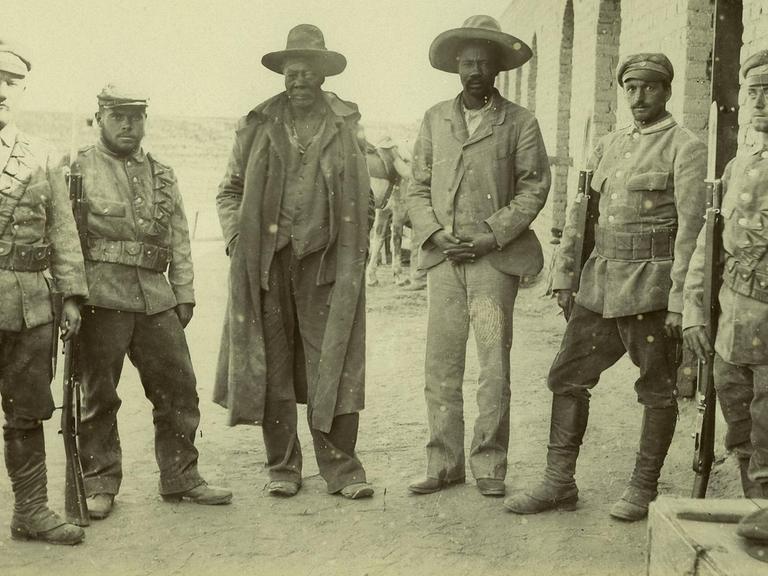

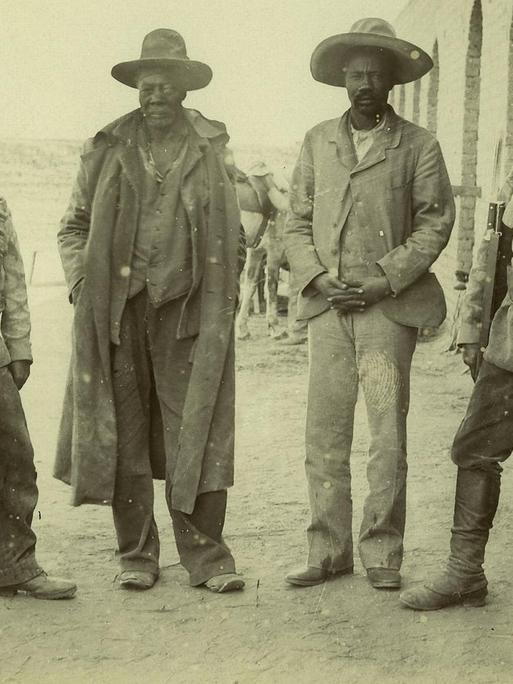

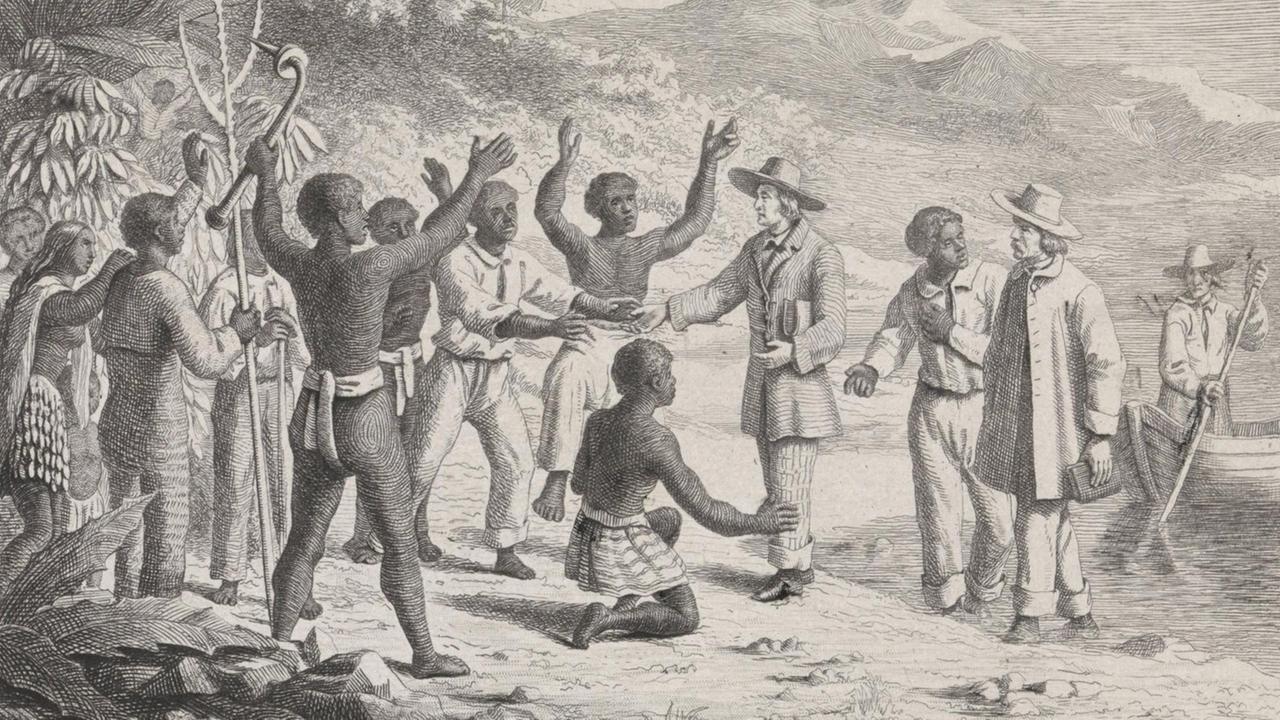

Missionare auf einer Radierung von David van der Kellen III: Mission und Kolonialherrschaft sind zwei getrennte Ereignisse, meint Historiker van der Heyden.© imago images / Artokoloro / David van der Kellen

Clemens Pfeffer hat sich vor allem mit der Rheinischen Missionsgesellschaft befasst, die in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika tätig war – und das schon etliche Jahrzehnte vor Etablierung der deutschen Herrschaft. Die Arbeit der Mission, so Pfeffer, habe die koloniale Expansion erleichtert:

"Also, dieses Vordringen in Gebiete, wo die Mission einfach auch materiell viel vorher geleistet hat, in Spracherwerb, in der Anfertigung von Wörterbüchern, über den Aufbau von Missionsstationen, die dann von Kolonialisten genutzt wurden, bis hin zu – das beste Beispiel ist wahrscheinlich die Rheinische Mission im südwestlichen Afrika – bis hin zu Waffenhandel, der lokalstaatliche Strukturen, die vorher existiert haben, zerstört hat, und es dann den deutschen Kolonialisten erleichtert hat, dort vorzudringen."

Hierarchische Verhältnisse zwischen Ungleichen

Ja, natürlich hätten manche Missionare auch koloniale Herrschaft kritisiert, sagt Clemens Pfeffer: "Sie haben sich für einen humaneren Kolonialismus eingesetzt, aber sehr selten das koloniale System an sich in Frage gestellt. Das führt darauf zurück, dass die politische Ideologie der Mission auch eine koloniale war, dass man das auf dieser Ebene nicht trennen kann. Mission baut auf keinem gleichberechtigten Dialog auf, sondern ist ein hierarchisches Verhältnis zwischen Ungleichen. Und das ist auch nichts anderes als das, was die koloniale Ideologie verbreitet hat und getragen hat."

Womit wir wieder in der Gegenwart wären. Bei der Frage, wie mit diesem Erbe umzugehen ist. Viele Missionsgesellschaften von damals bestehen heute noch. Ihr Verständnis von Mission hat sich gewandelt. Klaus Vellguth ist beim katholischen Missionswerk missio für theologische Grundsatzfragen zuständig. "Mission ist für mich Dialog", sagt Vellguth:

"Bei Mission geht es heute nicht mehr zuerst um Bekehrung. Ich glaube nicht, dass es drum geht, in der Mission eine Expansion des Christentums zu fördern. Darum kann es nicht gehen, es kann nur darum gehen, den christlichen Glauben ins Gespräch zu bringen und mit den Vertretern anderer Religionen und anderer Traditionen über Fragen des Glaubens nachzudenken und gemeinsam im Glauben zu reifen."

Abhängigkeit von früheren Missionsländern

Die Theologin Eske Wollrad, Geschäftsführerin des evangelischen Zentrums Frauen und Männer, einer gemeinnützigen GmbH unter dem Dach der Evangelischen Kirche in Deutschland, hält dagegen: "Wir können nicht mit 500 Jahren Herrschaft im Gepäck jetzt plötzlich postulieren, dass wir alle in einem Boot sitzen und gemeinsam und auf Augenhöhe sprechen."

Der viel beschworene Dialog könne nur am Ende eines langen Veränderungsprozesses stehen, nicht am Anfang. Zumal viele Kirchen und Organisationen im Globalen Süden ganz schlicht weiterhin finanziell von den ehemaligen Missionsländern abhängig sind. Viele können es sich nicht leisten, Angebote abzulehnen. Beim Aufdecken und Bearbeiten dieser Abhängigkeiten gehen nach Meinung von Wollrad die kirchlichen Missionswerke allerdings wirklich vorbildlich voran.

Allerdings, nicht alle kirchlichen Gruppierungen üben heute so viel Zurückhaltung im Bereich Mission, sagt Sebastian Pittl: "Gleichzeitig ist es aber so, dass in den letzten Jahrzehnten gerade aus dem evangelikalen Bereich und aus dem Bereich der Pfingstkirchen zum Teil auch eine aggressive Missionstätigkeit wieder zu beobachten ist. Das ist eigentlich inzwischen das Segment in der Christenheit, das global die stärksten Wachstumsraten hat, gerade in Lateinamerika, Asien und auch Afrika. Insofern ist man jetzt auch wieder von einer ganz anderen Ecke aus massiv mit der Frage konfrontiert: Was macht man mit diesem Themenfeld Mission?"

Wie umgehen mit ungleich verteilter Macht?

Denn auf Glauben gegründete Beziehungen haben eine andere Qualität als rein wirtschaftliche, sagt Günther Beck, Missionsdirektor von DMG interpersonal, ehemals Deutsche Missionsgemeinschaft. DMG interpersonal ordnet sich der Lausanner Bewegung für die Evangelisation der Welt zu.

"Deswegen heißt für mich die Frage nicht: warum Mission heute noch? Sondern: Mission muss sein, gerade heute, in einer immer mehr vernetzen Welt", erklärt Beck. "Es stimmt, wir sagen, wir wollen als Botschafter Jesu Gottes Liebe weitergeben und zum Leben mit Jesus einladen. Genau das tun wir. Einladung heißt: man kann eine Einladung auch ablehnen."

Der katholische Theologe Sebastian Pittl warnt auch vor einer zu naiven Vorstellung von neuer Gleichheit vor Gott: "Da hat man heute eine größere Sensibilität gewonnen, in der zeitgenössischen Missionstheologie, dass man auch das aufarbeitet, diese Überlegenheitsansprüche, die auch in diesen helfenden Gestus immer noch eingelagert sind. Aber das ist natürlich ein Spannungsfeld, das man nicht ganz überwinden kann, denn weltkirchliche Begegnungen spielen sich immer ab in einem Feld, das von sehr großen Machtasymmetrien begleitet ist, und mit denen auf eine produktive und sensible Weise umzugehen, ist nicht immer sehr einfach."

Kirchen suchen ihre Position zur Geschichte der Mission

Gerade auch fromme Missionsorganisationen haben in den letzten Jahren das Wort "Mission" aus ihrem Namen gestrichen – zu groß waren die Vorbehalte hierzulande und auch in manchen nichtchristlichen Missionsgebieten. Wobei das, sagt Christoph Theilemann vom Berliner Missionswerk, eben die europäische Perspektive sei. Bei seinen Reisen zu ehemaligen Missionsgemeinden, jetzt Partnerkirchen, mache er ganz andere Erfahrungen:

"Der große Tenor in den Debatten, die wir haben, ist, dass die Leute sagen: Nun seht mal die Mission nicht so negativ, denn ihr seid ja unsere Väter und Mütter im Glauben."

Dagegen sagt die Theologin Eske Wollrad: "Wir können nicht uns auf irgendwen – eine Person oder eine Gruppe – berufen und sagen: Weil die das so positiv sehen, ist es für uns auch kein Problem. Wir müssen ja selber Verantwortung übernehmen. Es hilft ja nichts. Wir müssen uns selber positionieren. Selbst wenn zig Personen in ehemals kolonisierten Ländern sagen, es hatte auch gute Seiten – vielleicht stimmt das auch, ich weiß es nicht - aber wir müssen selber als weiße Deutsche zu einer Positionierung kommen."

Kämpfer für Unabhängigkeit kamen meist von Missionsschulen

Zur Umkehr gehört auch das Bekennen von Schuld. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat einen Anfang gemacht. Vor drei Jahren erklärte sie, auch das Handeln ihrer Missionare habe den Boden bereitet für den Genozid an Herero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts: "Zwar haben (soweit es aus den Quellen zu ersehen ist) die nach Südwestafrika entsandten deutschen evangelischen Pfarrer nicht selbst direkt zu den Massentötungen aufgerufen, dennoch prägte ein tiefsitzender Rassismus ihr Denken und vergiftete ihr Denken und Handeln. Dies ist eine große Schuld und durch nichts zu rechtfertigen."

Auch mit Blick auf die Geschichte bleibt das Urteil über Mission deshalb vielschichtig. Mission war verstrickt in die Ausübung von Macht, die oft genug kolonial oder rassistisch begründet wurde. Das bedeutet noch lange nicht, dass sich die Missionierten so verhielten, wie sich die Missionare das so vorgestellt hatten: die meisten Anführer der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung kamen von Missionsschulen.

Und wenn in wenigen Jahrzehnten der Großteil der Christen und Christinnen im globalen Süden leben, könnte die Missionsbewegung endgültig ihre Richtung umkehren. Die ersten kommen bereits in den angeblich entchristlichten globalen Norden, um hier zu missionieren – oft mit Unterstützung hiesiger Missionsgesellschaften.