Nach der Documenta 15

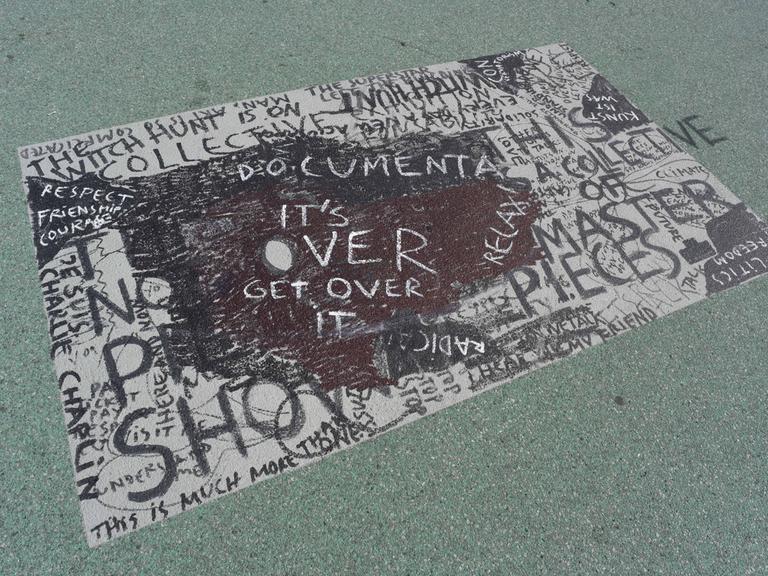

Documenta 15: Das Banner „People's Justice“ des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi mit eindeutig antisemitischen Darstellungen vor der Verhüllung und anschließenden Abhängung. © imago/ Peter Hartenfelser

Zwischen Zensur und Kunstfreiheit

09:22 Minuten

In einem Gutachten klärt der Verfassungsrechtler Christoph Möllers, wie staatliche Kulturinstitutionen mit rassistischen und antisemitischen Werken umgehen sollten. Dabei handelt es sich um einen Appell an beide Seiten: den Staat und den Kunstsektor.

Der kulturpolitische Sommer war geprägt von der Empörung über antisemitische Kunst auf der Documenta 15 und das zögerliche Verhalten seitens der Verantwortlichen. Das führte zu den Fragen, ob die Schau künftig überhaupt noch stattfinden könne und ob der Staat als Hauptfinancier nicht mehr Mitspracherecht erhalten müsse. Auch die Kulturstaatsministerin geriet wegen ihrer abwartenden Haltung ins Visier.

Claudia Roth hat den renommierten Verfassungsrechtler Christoph Möllers beauftragt, in einem Gutachten zu klären, wie staatliche Kulturinstitutionen mit rassistischen und antisemitischen Werken umgehen sollten. Das Gutachten liegt der Kulturstaatsministerin vor, ist aber immer noch nicht veröffentlicht. Die Süddeutsche Zeitung konnte Einblick nehmen.

Eine klare Haltung ist nötig

In seinem Gutachten geht es um grundsätzliche Fragen des Umgangs in ähnlichen Situationen, wie Christoph Möllers klarstellt. Man müsse sich zwar immer den Einzelfall anschauen, was aber „sicherlich nicht geht“, so Möllers, „ist, zu sagen, dass der Staat eine Ausstellung einrichtet und dann die zuständigen Stellen einfach gar nichts machen, wenn sich der Eindruck verdichtet, dass es ein Problem gibt“. Wobei man noch weiter differenzieren müsse, so Möllers:

„Der Staat ist ja auch nicht jede staatliche Behörde, sondern im Zweifelsfall die Stelle, die für die Veranstaltungen verantwortlich ist. Und das heißt etwa bei der Documenta 15 die Documenta gGmbH. Das sind die Gesellschafter Hessen und Kassel, aber vor allem auch die Geschäftsführerin der Documenta selbst.“

Schaut man sich diesen Fall nun genauer an, war der anfängliche Umgang damit nach Möllers Ansicht auch angemessen, nämlich dass das mit antisemitischen Motiven bestückte Banner „People’s Justice“ der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi sofort als solches identifiziert und auch abgehängt wurde.

Doch die Diskussion ging weiter „und da war es ein bisschen mein Eindruck, dass die Geschäftsführung der Meinung war, dass ihre einzige Aufgabe darin bestand, sich vor die Künstlerinnen, vor die Kuratoren in dem Fall zu stellen und das ist sicherlich so in der Allgemeinheit nicht richtig.“

Für Diskriminierung und Zensur sensibilisieren

„Ich glaube, es muss ein bisschen Verständnis dafür geben, dass sowohl die Angst vor Diskriminierung als auch die Angst vor Zensur berechtigt sein kann. Aber dass man da nicht in jedem Fall sofort Diskriminierung oder Zensur schreit“, sagt Möllers. Dafür müsse die Sensibilität auf beiden Seiten gesteigert werden.

So müsse auch der Kunstsektor Verantwortung übernehmen, sagt Möllers. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass Kunst immer sehr viel davon redet, dass sie politisch relevant oder politisch sein will, aber immer wenn es politischen Widerstand gibt oder Widerspruch, dann ist man schnell beleidigt und redet von Zensur. Die Kunst selber muss auch sehen, dass sie, wenn sie politisiert ist, sich in einen anderen Aggregatzustand begibt und da auch irgendwie auf anderen Widerstand stößt.“

Auf der anderen Seite „muss die staatliche Kunstverwaltung auch eine gewisse Robustheit gegenüber der Öffentlichkeit haben, die sich zu schnell erregt. Das ist ein komplexes Erfordernis.“

Anwalt Peter Raue: Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit haben nicht die gleichen Schranken

Der Anwalt Peter Raue findet hingegen, Christoph Möllers mache es sich zu leicht. Raue vertritt seit Jahrzehnten Künstler und Sammlerinnen. Das erste Problem für Raue an Möllers Argumentation: „Er behandelt das Problem der Meinungsfreiheit und ihrer Schranken und das der Kunstfreiheit und ihrer Schranken gleich.“ Das zweite Problem, so Raue: „Natürlich greift der Staat in den Kunstprozess nicht ein. Aber er bestimmt schon durch die Auswahl derer, die die Documenta leiten, mit.“

Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth habe im Falle der Documenta „theoretisch gar nichts zu sagen“. Aber wie sich die Geschäftsführung, Documenta-Direktorin Sabine Schormann, verhalten hat, „das ist natürlich schwer hinnehmbar“, so Raue. „Diejenigen, die die Verantwortung haben, sind die Hessen. Die sind einfach nicht aktiv geworden.“

Rassismus bedarf Möglichkeit des Einschreitens

Das Problem in Möllers Argumentation liegt laut Raue darin: „Er sagt, man kann nur einschreiten, wenn die Rechte anderer verletzt sind, das hätte ich nicht gemacht.“ Rassismus sei keine unmittelbare Verletzung der Rechte Dritter.

„Wenn ich Juden-Karikaturen ausstelle, die an ‚Stürmer‘-Karikaturen aus der Nazi-Zeit erinnern“, so Raue, „dann verletze ich vielleicht nicht das Recht jedes einzelnen Juden. Aber ich komme mit dem Gesetz in Konflikt und verhalte mich vielleicht strafrechtlich relevant.“ Da müsse es natürlich eine Möglichkeit des Einschreitens geben, und zwar von demjenigen, der die Veranstaltung betreibt, so Raue.

Indem der Staat entscheide, dass eine indonesische Gruppe die Documenta leitet, müsse man vorher klären, was man zeigen wolle und wo die Grenzen seien. Die Indonesier hätten „nicht das Trauma der Nazi-Morde vor Augen.“

In einem Punkt stimmt Raue Möllers zu: „Man kann von Künstlern nicht verlangen, dass sie in erster Linie Rücksicht nehmen auf das, was für akzeptabel gehalten wird.“ Wenn man zurücksehe, was sich Künstler wie die Wiener Aktionisten oder der Österreicher Hermann Nitsch geleistet hätten, die hätten nicht gefragt, ob sie damit religiöse Gefühle verletzen.