Sabine Hark, Soziologin, ist seit 2009 Professorin für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der TU Berlin. Sie ist Gründungsmitglied der Fachgesellschaft Geschlechterstudien, Gender e.V. und Mitherausgeberin der Zeitschrift "feministische studien".

Die Pandemie deckt soziale Ungleichheit auf

04:30 Minuten

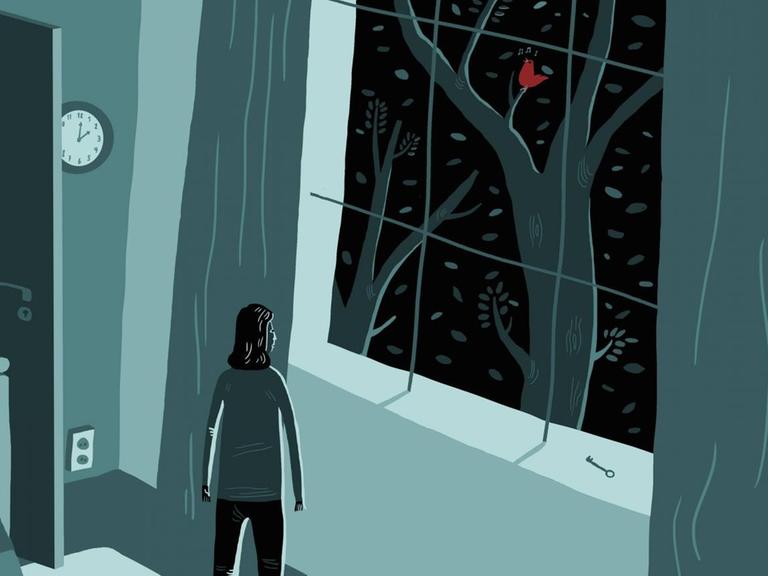

In demokratischen Gesellschaften ist jedes Leben gleich viel wert und wird geschützt. Diese ethische Grundprämisse wird durch die Coronapandemie infrage gestellt: Denn das Risiko, an Covid-19 zu sterben, hängt auch vom sozialen Status ab.

Dem französischen Soziologen Maurice Halbwachs, der im März 1945 im KZ Buchenwald an den Folgen der Vernichtung durch Arbeit verstirbt, verdanken wir eine Einsicht, die uns dabei helfen kann, die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kritisch einzuordnen.

In einem Essay über Moralstatistik schreibt er 1913: Der "Tod und das Alter, in dem er eintritt, sind vor allem ein Ergebnis des Lebens und der Umstände, unter denen es sich entwickelt hat". Und diese Umstände seien "mindestens im gleichen Maße sozial wie physisch". Jede Gesellschaft habe daher die Sterblichkeit, die sie verdient.

Lebensverhältnisse beeinflussen Mortalitätsrate

Dass Lebenserwartung und Sterblichkeit auch sozial bestimmt sind, scheint gerade jetzt mehr denn je dem politischen Konsens zu widersprechen. In demokratischen Gesellschaften ist jedes Leben gleich viel wert und wird geschützt. Vordergründig unterliegt allen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie genau diese ethische Rationalität.

Doch schon die nur flüchtigste Beschäftigung etwa mit dem Berliner Sozialstrukturatlas zeigt, wie sehr räumliche Segregation, Klasse, sozialer Status, Migrationsgeschichte, Wohnverhältnisse, Bildung, Diskriminierungserfahrungen, Geschlechterverhältnisse, koloniale Ungleichheiten und vieles mehr dazu beitragen, wie gelebt und gestorben wird.

Eine Berlinerin aus einem gutbürgerlichen Bezirk kann daher gegenüber einer Berlinerin aus einem sozial schwachen mit etwa zwei zusätzlichen Lebensjahren rechnen.

Gute medizinische Versorgung ist ein Privileg

In der Coronapandemie wird diese Unterschiedlichkeit des Umgangs mit den unendlich verschiedenen Leben sichtbar – jedenfalls für alle, die es sehen wollen. Denn in einem von lebensbedrohender Ungleichheit geprägten weltgesellschaftlichen Kontext mag Covid-19 zwar alle treffen, längst klar allerdings ist, dass das Virus nicht alle gleichermaßen trifft und schon gar nicht alle gleich macht.

Nicht das Virus allein ist also die Gefahr, auch die Umstände, in denen es uns trifft, tragen zu unseren Lebenschancen und Sterblichkeitsrisiken bei.

Der Umstand beispielsweise, dass die einen in Ländern wie unserem mit vergleichsweise guter medizinischer Versorgung leben, und die anderen keine andere Wahl haben, als auf ein Gesundheitssystem zu vertrauen, das von Austeritätspolitik und Privatisierungswahn oder, wie in Syrien, durch Krieg zerstört wurde.

Impfung plus bessere Strukturen der Unterstützung

Es sind solche Zusammenhänge, die es zu verstehen gilt, wollen wir gesellschaftlich nachhaltige, an radikaler Gleichheit orientierte, demokratische Antworten auf die viral gewordene Politik des Lebens finden. Für Covid-19 wird zweifelsohne irgendwann ein Impfstoff zur Verfügung stehen.

Für die Gestaltung eines demokratischen Zusammenlebens, in dem die Infektionsketten von Rassismus und Sexismus erfolgreich unterbrochen sind, braucht es dagegen mehr als ein Immunserum.

Weil wir ausnahmslos alle abhängig sind von unterstützenden Infrastrukturen, von Bindungen und Anerkennungsverhältnissen, die uns im Leben halten. Weil wir angewiesen sind auf ein Gemeinwesen, das sicherstellt, dass alle gut für einander und für sich selbst sorgen können, gilt es, den Politiken der systematischen Verwahrlosung dieser Infrastrukturen entgegen zu treten.

Die Netzwerke des Lebens müssen wir gerade dort, wo sie fehlen, schaffen. Denn der Tod und das Alter, in dem er eintritt, sind Ergebnis der Umstände, unter denen ein Leben gelebt werden konnte.