"Für Aids hat sich am Anfang keiner interessiert"

21:31 Minuten

Ein Virus verändert unser Leben - nicht zum ersten Mal: Vor Covid-19 hatte die Aids-Krise die Gesellschaft im Griff. Zwischen den Pandemien gibt es Gemeinsamkeiten, aber vor allem auch viele Unterschiede, die der Publizist Peter Rehberg beschreibt.

Werde ich mich anstecken? Wie schütze ich mich? Und wie reagieren wir als Gesellschaft auf die Pandemie? Diese Fragen stellen sich 2020 angesichts der Coronapandemie nicht zum ersten Mal, sie kamen auch mit dem Beginn der Aids-Krise in der 1980er Jahren auf. Was die beiden Pandemien eint und was sie trennt, haben wir mit Peter Rehberg, Publizist und Sammlungsleiter im Schwulen Museum in Berlin, besprochen.

Aids: viele Gerüchte und wenig Wissen

"Ähnlich wie bei Covid war die Situation am Anfang, dass man unheimlich wenig über das Virus wusste", erinnert sich Rehberg. "Es war am Anfang von einem 'Schwulenkrebs' oder einer 'Schwulenseuche' die Rede." Zunächst habe es in der Aids-Krise vor allem Gerüchte und wenig Wissen, etwa über Ansteckungswege, gegeben.

Durch Künstler wie Rock Hudson und Freddie Mercury habe Aids dann ein Gesicht bekommen, allerdings "im Modus der Skandalisierung", so Rehberg: Eine öffentlich gemachte HIV-Infektion sei auch ein "Zwangsouting" Prominenter gewesen, die ihr Sexualleben eigentlich privat hielten.

Heute die Maske, damals das Kondom

Damals wie heute gab es bald ein Instrument, mit dem man sich vor einer Ansteckung schützen und die Gefahr beherrschbar machen konnte: das Kondom beziehungsweise die Maske. Aber kann man deshalb sagen, die Maske sei das Kondom von heute?

Der Diskurs über das Kondom sei heimlicher oder finde im Kontext von Herrenwitzen statt, betont Rehberg:

"Über das Kondom reden, hieß auch immer, über Sexualität reden, hieß auch immer, über Sexualität als Risiko oder die Folgen von Sexualität sprechen, zum Beispiel Schwangerschaft."

"Über das Kondom reden, hieß auch immer, über Sexualität reden, hieß auch immer, über Sexualität als Risiko oder die Folgen von Sexualität sprechen, zum Beispiel Schwangerschaft."

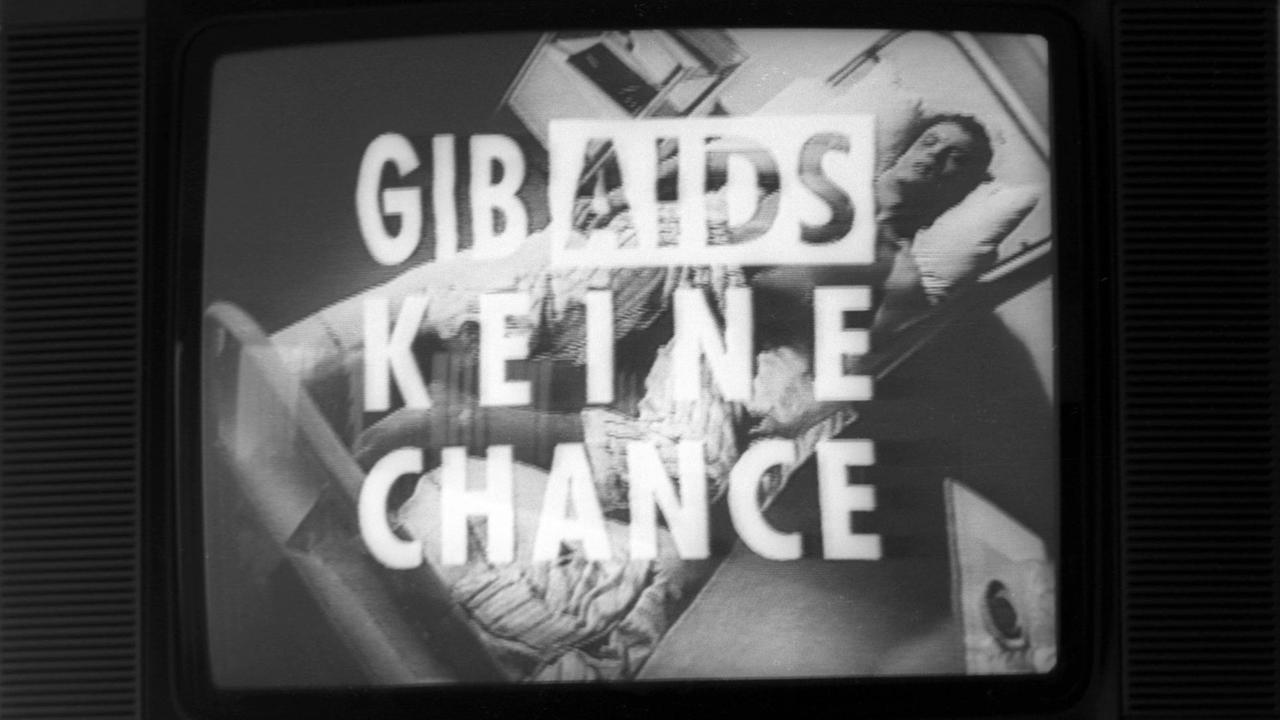

Wie stoppen wir die Pandemie? Die Kampagne "Gib Aids Keine Chance" der Bundesregierung 1987 klärte auf: Selbstverantwortlich sollte jeder mithelfen, die Ausbreitung des HI-Virus zu verhindern. © imago images / Dieter Bauer

Die Maske dagegen sei viel sichtbarer und nicht schambesetzt. Gleichzeitig zeige sich hier aber auch eine Parallele, nämlich das "Prinzip der Selbstverantwortlichkeit" im Umgang mit der Pandemie:

"Die Aids-Krise hat den informierten Patienten und die informierte Patientin geschaffen", so Rehberg. Auch heute wirken potenziell Betroffene wieder aktiv an der Präventionsarbeit, an Schutzmöglichkeiten, am Stoppen der Verbreitung mit.

Warten auf den Impfstoff

Die positiven Nachrichten zur Impfstoffentwicklung lassen bereits auf ein absehbares Ende der Coronapandemie hoffen - ein Unterschied zur Bekämpfung des HI-Virus: Zwar gebe es zumindest in der westlichen Welt eine exzellente medizinische Versorgungslage, die Aids von einer höchstwahrscheinlich tödlichen zu einer chronischen Krankheit gemacht habe und Infizierten die gleiche oder annähernd gleiche Lebenserwartung wie Nichtinfizierten gebe, sagt Rehberg. Aber, so betont er:

"40 Jahre nach dem Bekanntwerden von HIV/Aids in der westlichen Welt gibt es noch immer keinen Impfstoff."

Auf die HIV-Krise sei durch Staat, Gesellschaft und Pharmabranche zunächst völlig anders reagiert worden. Sie sei nicht im Entferntesten so ernst genommen, geschweige denn mit der gleichen Entschlossenheit bekämpft worden wie in diesen Tagen die Coronapandemie. "Für HIV, Aids hat sich am Anfang keiner interessiert", sagt Rehberg.

Ein doppeltes Stigma

Eine mögliche Erklärung für diesen Unterschied: Das Coronavirus ist hochansteckend, Ansteckungen sind prinzipiell immer und überall möglich: im Restaurant, am Arbeitsplatz oder in der Schule. Mit HIV infizierten sich in der westlichen Welt zunächst vor allem Männer, die Sex mit Männern hatten, daneben auch Prostituierte und Menschen, die Drogen konsumierten.

Die Stigmatisierung Infizierter sei in der Aids-Krise viel ausgeprägter gewesen, so Rehberg, eine Infektion sei als "Zeichen des moralischen Verfalls" gesehen worden. Durch HIV habe sich zudem das Stigma der Homosexualität wiederbelebt: Nicht nur Aids, auch Homosexualität an sich wurde als Krankheit gesehen - das sei die "Wucht der Homophobie, der Ausgrenzung" damals gewesen, erinnert sich Rehberg.

CSU-Politiker Horst Seehofer forderte, dass Betroffene in bestimmten Heimen konzentriert werden sollen. Sein Parteikollege Hans Zehetmair sagte 1987 über HIV-Infizierte sogar: "Diese Randgruppe muss ausgedünnt werden, weil sie naturwidrig ist."

Antworten auf die Pandemie

Die Stigmatisierung politisierte Aids. Aus einer schwulen Subkultur heraus seien neue Formen des Protests entstanden und die Figur des Aids-Künstlers, erzählt Rehberg, verkörpert etwa durch Robert Mapplethorpe oder Félix González-Torres.

In der Mainstream-Popkultur sei Madonna eine der ersten gewesen, die auf großer Bühne Aids thematisiert habe. Inzwischen sei die Solidaritätsbekundung mit HIV-Infizierten, etwa durch eine rote Schleife am Revers, allerdings auch ein Ritual und sogar eine Art Geschäftsstrategie geworden.

Die Aidskrise habe aber auch eine intellektuelle Antwort hervorgerufen, betont Rehberg: das Entstehen neuer wissenschaftlicher Disziplinen in den Queer Studies und den Gender Studies. "Ab Anfang 1990 war es in der US-amerikanischen Hochschule nicht mehr möglich, nicht über Sexualität zu reden."

Im Unterschied dazu gebe es seines Wissens bisher keine interessanten popkulturellen oder intellektuell überzeugenden Reaktionen auf die Corona-Krise, so Rehberg. Popkultur speise sich oft aus Subkultur und Protest - und zur Coronapolitik gebe es gesellschaftlich vor allem große Zustimmung.

(jfr)