Die Demenz des Vaters erzeugt neue Nähe

16:31 Minuten

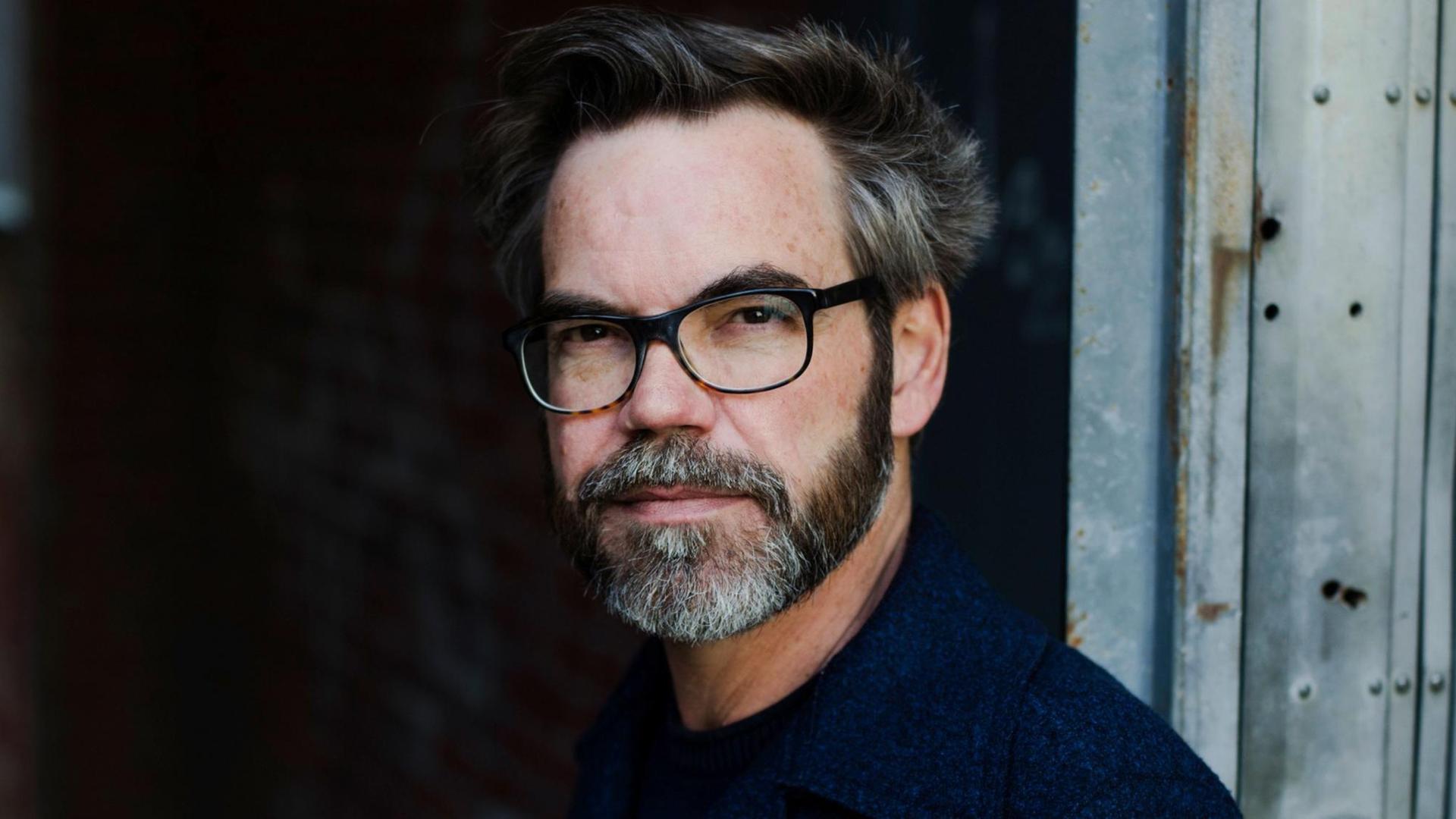

David Wagner gehört zu den renommierten deutschen Autoren – oft schreibt er „in eigener Sache“. Nun berichtet er von seinem Vater, der an Demenz erkrankt ist - und davon, wie sich das Vater-Sohn-Verhältnis verändert. Wagner sagt, es sei auch eine schöne Erfahrung.

Scholl: Herr Wagner, man kann sagen, dass Sie schon lange zu den etablierten literarischen Kräften hierzulande gehören mit etlichen, auch preisgekrönten Büchern, Romanen, Erzählungen – und oft, Herr Wagner, da schreiben Sie in eigener Sache. Eines Ihrer berühmtesten Bücher handelt von einer Lebertransplantation, der Sie sich wegen einer Immunkrankheit unterziehen mussten. Und jetzt erzählen Sie in Ihrem neuesten Buch von einem "vergesslichen Riesen", und das ist Ihr eigener Vater. Und diese Vergesslichkeit ist das Symptom für etwas, das man inzwischen wirklich als Volkskrankheit bezeichnen kann, die Demenz. Als Sie Ihr Buch über die Leber veröffentlicht haben, da war bei jedem Interview diese erste Frage, höfliche Pflicht: Wie geht es Ihnen denn so, Herr Wagner? Ja, und jetzt muss dieselbe Frage natürlich anders lauten: Wie geht es Ihrem Vater, Herr Wagner?

Wagner: Ja, meinem Vater geht es eigentlich ganz gut. Also ich sage mal so, das Material, der Stoff, den das Leben mir bietet, das ist eben der Stoff, das ist das Material, aus dem ich die Bücher mache, schreibe. Es ist ein Buch über einen Vater, über einen großen Vater, eine Vaterfigur, und mein Vater ist ein großes Vorbild, aber es bleibt natürlich eine literarische Figur.

Neue Nähe

Scholl: Trotzdem ist diese Krankheit wahrscheinlich doch auch der Anlass gewesen, über ihn zu schreiben. Wie ging es los mit Ihrem Vater, ab wann wurde so in Ihrer Familie Alarm geschlagen? Waren Sie auch dann gefordert?

Wagner: Ja, das ist eigentlich so, das Interessante ist: Auslöser war eigentlich, dass ich meinem Vater wiederbegegnet bin auf eine Art. Wir hatten eigentlich, das wird im Buch auch so geschildert, 20 Jahre, 25 Jahre eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Jeder lebt sein eigenes Leben, ich hatte eine eigene Familie, eine Tochter, lebte in Berlin. Ab und zu kam er vorbei, aber er war neu verheiratet. Dann trat die Situation ein, dass er zum zweiten Mal verwitwet ist und plötzlich sind die Kinder wieder gefragt. Also, in einer Phase, wo die eigenen Kinder eigentlich plötzlich eigene Wege gehen und man plötzlich neue Freiheit hat – und plötzlich sind dann die Eltern wieder da und werden wieder zum Kind. Und das war eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, und ich muss sagen, auch eine schöne Erfahrung, weil plötzlich ist diese Person, mit der man in den ersten Jahren so eng zusammengelebt hat – also wenn man Glück hat, lebt man mit seinen Eltern sehr eng zusammen, und die sind da und die sind riesig im eigenen Leben … Ja, das habe ich plötzlich wiedergefunden.

Scholl: Er sieht ja selbst oft klar, was mit ihm passiert, nennt sich selbst den "vergesslichen Riesen", wenn das jetzt keine Erfindung ist, keine literarische, Herr Wagner. Was war Ihr Vater für ein Typ? Ich meine, er war so von Beruf Managercoach, kann man dem Buch so entnehmen, so High-Profile-Job und auch wohlhabend, eigenes Haus, zwei Autos in der Garage.

Wagner: Ja, er ist eigentlich eine Symbolfigur für die Wohlstands- und Aufstiegsgesellschaft der alten Bundesrepublik, und er lebt natürlich symbolhaft auch am richtigen Ort, nämlich in Bonn, oder in der Nähe, und er arbeitet in der Nähe der Macht oder so im Dunstkreis dieser alten Bundesrepublik. Und er ist eigentlich, und das ist das Interessante, ja, ein wirklich sehr, sehr netter Typ. So hoffe ich ihn ja auch dargestellt zu haben. Natürlich gibt es da Konflikte zwischen dem Sohn und den Kindern und dem Vater, also wie schon angedeutet: Er ist zweifach verwitwet, das heißt, auch die erste Frau, also die Mutter des Erzählers ist eben auch gestorben, und da ist natürlich eine gewisse Trauerarbeit mit verbunden. Das ist natürlich so ein bisschen der Konflikt, der sich durch die Familie zieht. Ich habe eigentlich gar nicht so sehr, und das ist eigentlich die Ironie, an diese Krankheit gedacht, sondern ich sehe, es ist ein Buch über einen Vater und über eine Familie und über dieses Westdeutschland, das mit dieser Generation, er ist ja ein Achtundsechziger, so ein bisschen an ein Ende kommt.

Ihm erzählen, was war

Scholl: Ihr Buch erstreckt sich über einen Zeitraum von knapp drei Jahren und setzt ein, als die Krankheit ja doch richtig schon ausgebrochen ist.

Wagner: Genau, ja.

Scholl: Sie schildern die vielen Besuche, also auch die beständige Organisation, Sie haben zwei Schwestern, mit denen Sie sozusagen ein Kräftedreieck bilden, quer durch Deutschland, Berlin, Hamburg, München.

Wagner: Es gibt viele Reisen, es wird hin und her …

Scholl: Es gibt viele Reisen, genau. Und ganz zu Beginn heißt es, ich möchte, dass er sich erinnert – und das ist ja so das verzweifelte Kindermantra, den Vater auch zurückzuholen. Kann doch nicht sein, dass er jetzt nicht weiß, wo ich wohne, was ich mache, was wir gerade gegessen haben. Wie war das bei Ihnen?

Wagner: Na ja, was ist ein Leben? Also wenn man älter wird, schaut man zurück und möchte sich eigentlich erinnern und man möchte sich erzählen. Und ich glaube, so lange man von sich selber erzählen kann, was war, ist man noch da. Hier übernehmen jetzt halt die Kinder eigentlich diese Funktion und erzählen ihm auch, was war. Und dann fragt er so, was weißt du eigentlich von mir, also weißt du irgendwas? Ja. Natürlich hat jeder ein anderes Bild, jeder malt sein eigenes Bild von dieser Vaterfigur, die schon recht riesig da rumsteht in ihrem Leben.

Immer noch da, immer noch schön

Scholl: Wann haben Sie den Plan gefasst, darüber zu schreiben, diesen Vater jetzt so ins Bild zu nehmen?

Wagner: Ich bin mit dem Stoff die letzten fünf Jahre beschäftigt und fast so lange habe ich daran gearbeitet. Vielleicht bin ich mit dem Buch noch gar nicht ganz zu Ende, glaube ich. Es überrascht viele: er ist immer noch da und das ist eigentlich immer noch schön, ich kann es eigentlich noch weiterschreiben.

Scholl: Das sagt er auch immer so, "Ich bin noch da", zwischendurch.

Wagner: Ja.

Scholl: Ich habe das auch gefragt, weil Sie die vielen Gespräche, die Sie mit Ihrem Vater geführt haben, minutiös beschreiben, Wort für Wort. Jetzt können Sie mir vielleicht ins Kreuz springen und sagen, alles erfunden.

Wagner: Das ist alles erfunden (lacht).

"Ich muss es sich selbst erzählen lassen"

Scholl: Aber entweder haben Sie ein Elefantengedächtnis oder Sie ließen von Anfang an einen Rekorder mitlaufen.

Wagner: Ich habe sehr lange gebraucht, um eigentlich den Ton zu finden, wie ich dieses Buch erzählen möchte, und wie Sie vielleicht wissen, in meinen anderen Büchern gibt es eigentlich gar nicht so viele Dialoge, das ist eigentlich für mich eine neue Art zu schreiben, ein neuer Stil. Es ist ein bisschen so, dass ich für jeden Roman eigentlich ein, ja, doch, neues Stilelement brauche, und hier war mir irgendwann klar: ich muss das mit Stimmen erzählen und ich muss es sich selbst erzählen lassen, also die Wiederholungen, das Vergessen, dass er selbst spricht. Das einfach zu beschreiben und zu sagen, das kam mir irgendwann nicht mehr aussagekräftig genug vor. Und hier kann eigentlich der Leser mithören, wie das passiert.

Scholl: 1,7 Millionen Menschen leben derzeit in Deutschland mit Demenz, und jeder, der dieses Drama miterlebt hat, wird es auf jeder Seite Ihres Buches auch wiedererkennen. Ich selbst habe eine solche Tragödie mit meiner eigenen Mutter erlebt bis zum bitteren Ende. Und ich war selbst dann gespannt auf, ja, diesen Moment, der natürlich in Ihrem Buch dann auch kommt, wenn es nämlich nicht mehr geht mit Familienbetreuung, mit angeheuerten Pflegekräften, wenn der Demenzkranke nicht mehr zu Hause leben kann. Wir waren vorhin bei den ersten Stadien der Krankheit, wie Sie dann immer da nach Hause gefahren sind und das mit Ihren Schwestern organisiert haben. Und dann kommt im Buch der Tag, als Sie mit Ihrem Vater zum Schwimmen fahren, während Ihre Schwestern zu Hause seine Sachen packen für den Umzug. Er selbst weiß noch gar nicht, dass es sein letzter Tag im schönen Eigenheim ist. Was war das für ein Tag für Sie selber, wie erinnern Sie sich daran?

Wagner: Ja, das ist natürlich ein sehr spezieller. Also die Geschwister kommen eben überein, dass es eigentlich so nicht weitergeht, bis dahin hat das eigentlich mit 24-Stunden-Betreuung funktioniert, und man kann sagen, sie spinnen eigentlich eine Art Intrige oder eine Art List. Der Sohn darf dann einen Ausflug unternehmen mit dem Vater und sie fahren an den Laacher See und schwimmen dort. Es ist eigentlich ein wunderschöner Tag, und natürlich möchte der Vater irgendwann nach Hause, aber dann geht es eben ins neue Haus, und dieses Pflegeheim, die Villa am Rhein, eigentlich ein sehr schöner Ort. Und der Trick ist, dass er dort schon mal Urlaub gemacht hat. Er war schon mal zum Urlaub dort und er erkennt das wieder, und dann funktioniert der Trick eigentlich "Ah, dann darf ich wieder Urlaub machen". Und man wartet natürlich eigentlich auf den Widerstand und der kommt auch irgendwann, aber es ist natürlich ein sehr sonderbares Gefühl. Das versuche ich darzustellen, mit dem Vater herumzufahren und zu wissen, er kommt nicht mehr nach Hause zu seinem Kamin, wo er ständig Feuer macht, weil das ist sein größtes Hobby.

Privilegierte Situation

Scholl: Ich muss sagen, dass ich bei diesem Kapitel, David Wagner, förmlich gezittert habe, weil ich mich an einen solchen ähnlichen Tag eben in meiner eigenen Familienbiografie erinnere, als ob es gestern wäre, 20 Jahre ist das jetzt her, und dann fällt auch dieser Satz bei Ihnen: "Wir haben ihn ausquartiert, eingeliefert, abgeschoben." Das ist natürlich das schlechte Gewissen. Wie geht man damit um? Ich glaube, man geht insofern sofort anders um, wenn man merkt, der Kranke, die Kranke fühlt sich wohl?

Wagner: Es geht ihm dort sehr viel besser, und heute ist das für ihn zu Hause.

Scholl: Fragt er noch nach der alten Wohnung?

Wagner: Nein, das ist mittlerweile vorbei, eine Zeit lang war das noch, aber mittlerweile ist eigentlich, und das erzählt das Buch eigentlich immer. Er weiß eigentlich nicht mehr so richtig, wo vorher die Wohnorte waren oder vermischt das. Das ist eigentlich keine Frage mehr. Er freut sich an diesem sehr schönen Ort. Es ist natürlich auch wieder so eine Sache: Das ist so ein Altersruhesitz, so ein Pflegeheim, das ist so schön, ich würde da selbst sofort einziehen, ich weiß, dass ich selbst mir das wahrscheinlich nie leisten kann.

Scholl: Da sollte man vielleicht mal einfügen, also ich meine, er ist Gottlob in der privilegierten Situation, es war einfach Geld da und Sie konnten sich ein schönes Heim halt …

Wagner: Ja.

Symbolfigur der alten Bundesrepublik

Scholl: Der Pflegedienst war jetzt sozusagen nicht mehr die entscheidende Kategorie.

Wagner: Na ja, das ist so, also das ist natürlich alles literarisch etwas überhöht, aber er ist natürlich so eine Symbolfigur seiner politischen Klasse, der es in der alten Bundesrepublik sehr, sehr gut ging und die eine hervorragende Altersversorgung hat, die meine, die unsere Generation in der Art eigentlich nicht mehr vor sich hat. Gut, das liegt vielleicht auch an meiner Berufswahl. Diese Beschreibung, da kommt so ein Land an sein eigenes Ende, und weite Teile der alten Bundesrepublik kommen einem ja heute vor wie ein großes Altersheim, und da hat es seinen Ort gefunden.

Scholl: Das Waisenhaus für alte Kinder, so nennt der Vater selbst sein schönes Heim. Eine ihre Schwestern sagt es ganz cool: "Er hat jetzt für immer Ferien." Ihr Buch, David Wagner, ist aber wirklich weit mehr als ein Krankenbericht, es ist auch eine autobiografische Reise zu Ihrer Herkunft, in Ihre Kindheit. Sie haben vor einiger Zeit mit dem Kollegen Jochen Schmidt ein Buch geschrieben, "Zwei deutsche Kindheiten", Ost/West, und da liest man diesen Satz: "Ich habe diese Kindheit immer dabei, aus ihr komme ich nicht heraus, alles, was war, schleppe ich mit mir herum." Das war jetzt auch noch mal so ein Buch, wo das wieder triftig wurde?

Wagner: Ja. Also es ist natürlich eine Art literarische Heimkehr auch in die Landschaft, an den Rhein ganz einfach. Also ich lebe jetzt, dieser Tage sind es 28 Jahre, in Berlin, also die längste Zeit meines Lebens.

Wieder das alte Westdeutschland

Scholl: "Wo lebst du noch mal?", sagt der Vater immer.

Wagner: Ja, genau, er fragt mich immer. Also es ist so dieses, ich wollte lange mit dem Rheinland gar nichts zu tun haben, ich war sehr viel weg, ich wollte gar nicht darüber sprechen. Aber sozusagen, es war eine Heimkehr zu meinem Vater, es war eine Heimkehr aber auch in diese Landschaft und in dieses Westdeutschland, was ich heute eben ganz anders anschauen kann. In dem Buch "Drüben und drüben", was ich zusammen mit Jochen Schmidt verfasst habe, da war das eigentlich schon ähnlich, da war ich eben für dieses Westdeutschland zuständig. Und das ist interessant, das war schon ein Thema in meinem allerersten Roman, "Meine nachtblaue Hose", das eigentlich auch in diesem Bonn, in diesem westdeutschen Milieu spielte, und auf eine gewisse Art ist das eigentlich jetzt eine Fortsetzung und ich habe dieses Thema wiedergefunden, das hat mich selbst überrascht. Aber ich wusste: ich muss das erzählen und ich muss diese Landschaft und auch diese Gesellschaft mit ihren Neubaugebieten und ihren Autos und wo man eigentlich dann so wohnt, dass man nur mit dem Auto zum Brötchenholen fahren muss … Das ist ein Land, das mir auch seltsam vorkommt.

Scholl: Man darf eigentlich nie das Ende eines Buches verraten, in diesem Ihrem Fall würde ich doch gern den letzten Satz zitieren, aber ich frage um Erlaubnis, David Wagner: Darf ich?

Wagner: Sie dürfen, ja.

"Wer sind eigentlich deine Eltern?"

Scholl: "Sie dürfen", weil Sie besuchen den Vater in seiner Pflegevilla, Sie gehen essen und er sagt mehrfach: "Ach, Mensch, ich wollte dich irgendwas fragen, fällt mir gerade nicht ein." Und Sie sagen: "Na ja, wird dir schon wieder einfallen." Und am Ende heißt es dann: "Und jetzt weiß ich wieder, was ich dich fragen wollte: Wer sind eigentlich deine Eltern?" Die Antwort, die steht nicht im Buch. Hatten Sie eine, als er das gefragt hat? Hat er das wirklich gefragt?

Wagner: Ja, also in Variationen kommt die Frage in letzter Zeit öfter.

Der Altersunterschied schrumpft

Scholl: Was sagen Sie denn?

Wagner: Ach, ich erkläre ihm dann, wie wir verwandt sind, und er fragt manchmal nach der Verwandtschaft, aber das sind eigentlich so Dellen. Das muss man sich vorstellen, es geht alles in Wellen auf und ab, und zwischendurch weiß er das wieder sehr klar. Es ist eigentlich ganz schön, also er nennt ja den Erzähler im Buch immer "Freund", und das ist eigentlich das erste, was er auch sagt im Buch, und eigentlich ist das schon vorbereitet, diese Frage.

Scholl: Aber hat es Ihnen nicht die Schuhe ausgezogen, als sie dann doch gestellt wurde?

Wagner: Nein. Das ist das Schöne, das meinte ich da, dieses neue Verhältnis: Die sind eigentlich auch Freunde, sehr gute Freunde. Und das ist einfach sowieso was sehr Interessantes, das ist mir aufgefallen: Wenn man geboren wird, sind die Eltern so wahnsinnig viel älter als man selbst, und später nähert man sich ja immer weiter aneinander an. Also das sagt die Tochter eines Tages in dem Buch auch, die ja da auch eine Rolle spielt, die so guckt und sagt: "Zwei alte Männer sehe ich da." Die sieht gar nicht so richtig den Unterschied zwischen denen, weil der Erzähler merkt natürlich sein eigenes Alter auch.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.