Keine Zweifel an Bob Dylans Dichtkunst

Den Lästereien anderer Literaturkritiker erteilt Carsten Hueck eine Absage. Der Nobelpreis für den Musiker Bob Dylan sei eine zeitgemäße Entscheidung. Die Frage, ob Dylan denn nun als Musiker oder Dichter zu begreifen sei, hält er für müßig.

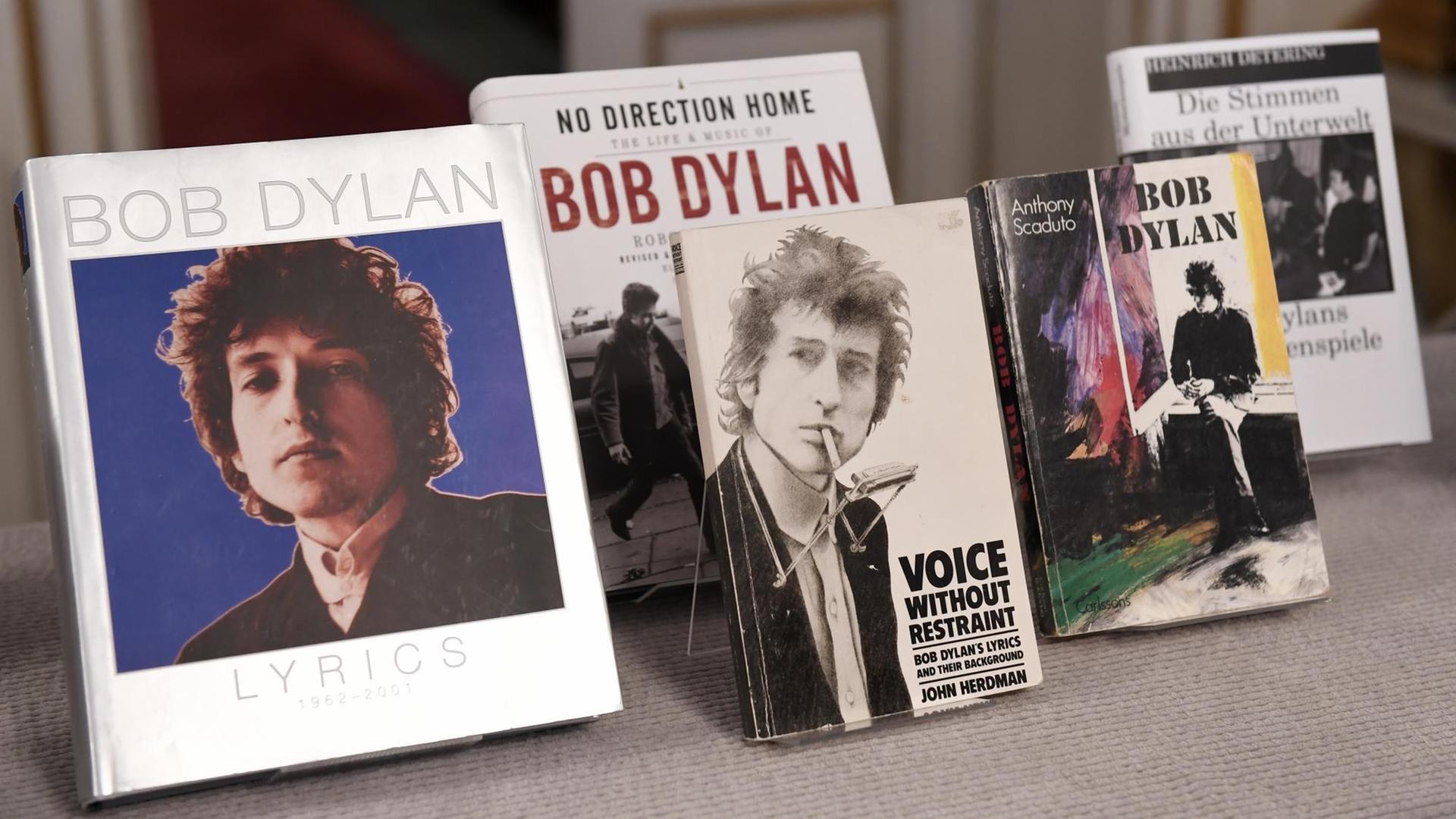

Als Gymnasiasten in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren wir begeisterte Hörer von John Lennon und Bob Dylan. David Bowie machte Glitzerkostüme populär, die Jungs von Supertramp kultivierten E-Piano und Saxophonsoli, Lennon und Dylan aber hatten uns, obwohl wir ja Nachgeborene waren und die wilden 60er-Jahre nur vom Hörensagen kannten, etwas zu sagen. Songs wie "The times they are a-changin", "A hard rain’s gonna fall", "Like a rolling stone" oder "All along the watchtower" belebten die Herzen und forderten unsere Hirne heraus. Lennons Texte übersetzten wir, zogen sie auf Matrizen ab und verkauften sie an Mitschüler und Lehrer. Bob Dylans Texte waren damals schon übersetzt, von Carl Weissner, der auch Allen Ginsberg, William S. Burroughs und Charles Bukowski aus dem Amerikanischen übertragen hatte.

Großkotzig oder auch selbstbewusst

Wir, die wir uns im Unterricht mit Horaz und Sappho beschäftigten, zweifelten keinen Moment daran, dass Bob Dylan ein großer Dichter war. Schon der Name: Da nennt sich ein jüdischer Junge aus dem tiefen Minnesota – man kann sagen großkotzig oder auch selbstbewusst – nach dem größten walisischen Dichter, nach Dylan Thomas. Da meldet einer, als er die Bühne betritt, sofort seinen literarischen Anspruch an. Dieser Name ist Konzept. So wie sich Dylan musikalisch in eine Tradition stellt, anfangs Hillbilly und Blues, wie er sich den Lyriker und Folksänger Woody Guthrie als Vorbild nimmt, so wählt er für seine Texte Rimbaud und Villon, Brecht, William Blake und Walt Whitman zu Paten.

Schon der frühe Dylan ist ein zutiefst amerikanischer und ganz moderner Dichter: er wechselt seine Rollen und Themen, er zitiert, verfremdet, collagiert, quer durch Zeiten und Kulturkreise, formuliert politische Botschaften, erzählt Alltagsgeschichten über Liebe und Rassismus, und ist dann wieder assoziativ und hermetisch.

Seien wir ehrlich: gäbe es einen Nobelpreis für Musik, er hätte ihn nicht verdient. Den für Literatur hat er zu Recht erhalten. Dylans Verse halten stand auch ohne musikalische Begleitung. Ihr Metaphernreichtum überrascht und beglückt, ihr Rhythmus packt Hörer und Leser gleichermaßen. Das Nobelpreiskomitee hat einen Dichter ausgezeichnet, der mit seiner Kreativität seit einem halben Jahrhundert die Welt bewegt, die Popkultur und damit den Erfahrungshorizont von Generationen beeinflußt - ohne sich zu wiederholen, ohne stehenzubleiben. Das liegt auch daran, dass Bob Dylans gesungene Gedichte aus den Mythen und Legenden der nordamerikanischen Kultur wie aus dem literarischen Fundus der Menschheit schöpfen – Bibel und Beatniks, Surrealisten, Symbolisten und Klassiker der Moderne finden darin neu zusammen.

Anspruchsvolles darf volkstümlich sein

Natürlich kann man die Entscheidung des Stockholmer Nobelpreiskomitees kritisieren. Das kommt eigentlich jedes Jahr wieder vor. Ich begrüße sie. Sie ist zeitgemäß, weil ihr ein erweiterter Literaturbegriff zugrunde liegt. Die Frage, ob man Dylan als Musiker oder Dichter begreift, wurde schon in dem Moment gestellt, als sein Name zum ersten Mal auf der Stockholmer Kandidatenliste auftauchte. Sie ist so müßig wie die, ob Shakespeare Dramatiker oder Poet war. In Stockholm wurde ein Statement abgegeben: dafür, dass Volkstümliches anspruchsvoll und Anspruchsvolles volkstümlich sein darf. Dass Literatur heute nicht mehr in geschlossenen Räumen, sondern auch auf großen Bühnen einen Platz hat.

Und nicht zuletzt erinnert uns der Nobelpreis für Bob Dylan, den jüdischen Jungen aus Minnesota, daran, dass eine amerikanische Stimme nicht polternd und martialisch, menschenverachtend und hasserfüllt klingen muss. Sondern brüchig und nasal, schillernd und poetisch sein darf. Und so zur bleibenden Inspiration werden kann.