Was ist eigentlich "weiße Musik"?

Gesellschaftliche Konflikte in den USA spiegeln sich auch im Musikkontext: Oft wird kritisiert, weiße Musiker bedienten sich am kulturellen Erbe der afroamerikanischen Kultur. Wir ordnen die Debatte um "weiße Musik" mit Musikjournalist Fabian Wolff.

Carsten Beyer: Und jetzt geht es hier um weiße und um schwarze Musik. "Relativ leicht zu unterscheiden", denken Sie vielleicht – aber so einfach ist es nicht, denn nicht nur die Pop-Musik schreitet schnell voran, sondern auch der Pop-Diskurs. Vor zehn Jahren konnte der Musikkritiker Sasha Frere-Jones im "New Yorker" noch beklagen, dass weiße Musiker sich nicht mehr genug von vermeintlich schwarzen Musik-Genres inspirieren lassen. Heute ist es genau umgekehrt: Wenn eine Musikerin wie Taylor Swift sich an Hip-Hop und R&B bedient, dann wird ihr "kulturelle Aneignung" vorgeworfen – weil sie weiß ist, aber auch, weil sie bisher so weiße Musik gemacht hat. Diese Diskussion über weiße Musik zwischen Genre-Beschreibung und Kampfbegriff möchte ich jetzt mal aufdröseln mit dem Musik-Journalisten Fabian Wolf. Hallo, guten Tag!

Fabian Wolff: Hallo!

Carsten Beyer: Fabian Wolff, "weiße Musik", das liest man immer wieder in Musik-Rezensionen, gerade in den USA, das ist ein sehr aufgeladener Begriff, den wir vielleicht erst mal klären müssen. Was wird darunter verstanden?

Fabian Wolff: Das ist ganz wichtig, der erste Punkt, denn Musik ist natürlich keine Frage der Hautfarbe, sondern es geht dabei um Sozialisation und auch die soziale Funktion der Musik. Da klärt sich auch ein bisschen, wo der Begriff herkommt. In den 70ern taucht er verstärkt auf, also nach der Ära der "Civil Rights", mit dem Ausverkauf von Rock'n'Roll, der Kommerzialisierung und diesen Genre-Kriegen zwischen Disco und Punk. Das ist dann eine kontroverse, positive Selbstbeschreibung. Es ist so eine rassistische Strömungen im Punk: "Wir machen weiße Musik. Wir machen nicht irgendwie so Plastik-Disko oder so". Aber mal natürlich auch negatives Urteil: da fehlt Authentizität. Lester Bangs hat das ganz gut zusammengefasst: "Ohne Blues ist es langweilig".

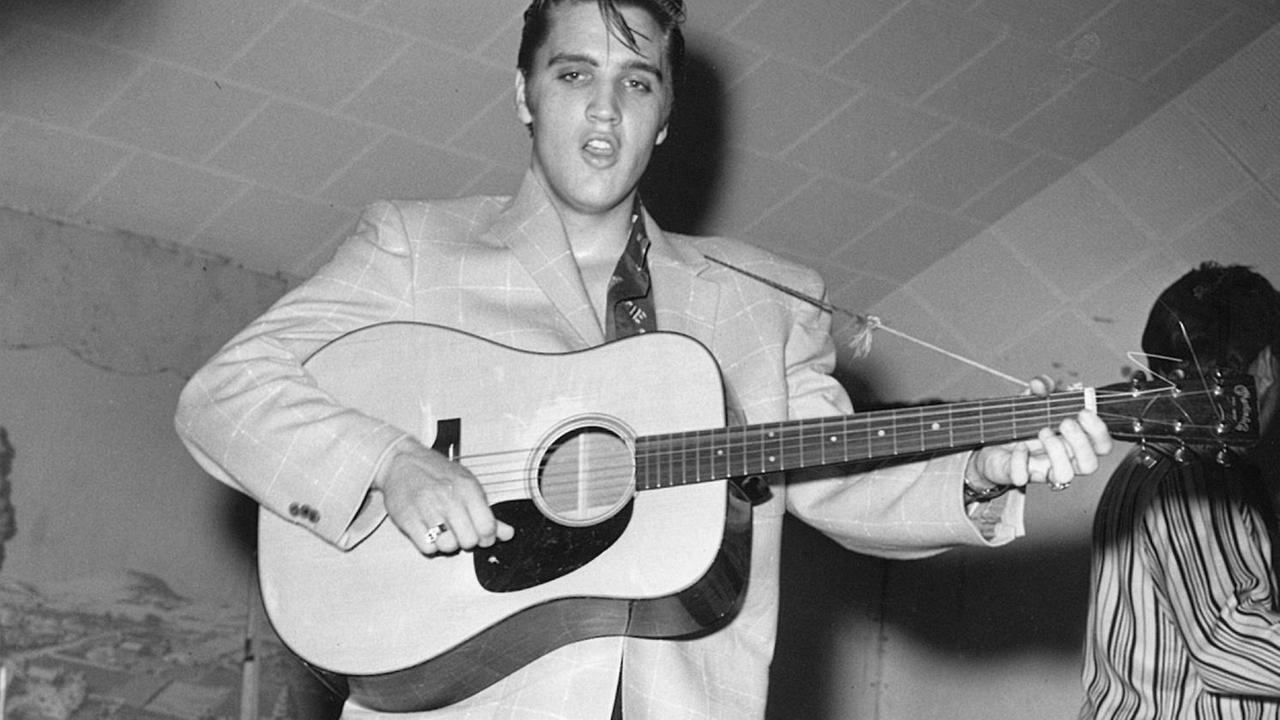

Elvis Presleys Rock'n'Roll-Karriere legte den Grundstein dafür, dass schwarze Musik einem weißen Mehrheitspublikum zugeführt wurde.© imago stock&people

Carsten Beyer: Sie haben jetzt vor allem über die 70er-Jahre gesprochen, aber da hat sich doch einiges getan seitdem, politisch und natürlich auch musikalisch. Was bedeutet es heute, wenn jemand von "weißer Musik" spricht?

Musikologische Definition unmöglich

Fabian Wolff: Es ist immer eine Abgrenzung zu dem, was gerade in vermeintlich schwarzen Genres passiert. Was Ende der 60er noch als schwarzes Genre galt, Rock'n'Roll mit dem Blues-Einfluss, das ist ja heute total als weiß kodiert, weil es sich als Gegenentwurf zu Hip-Hop teilweise positioniert hat oder so verstanden wurde. Die Realität ist natürlich viel komplizierter. Also schon die genaue musikologische Definition ist eigentlich unmöglich. Sasha-Frere Jones vom "New Yorker" hat damals gesagt, das sind synkopische Rhythmen und Bass-Betonung und ein ekstatischer, ostentativer Performance-Stil, für den schwarzen Musik stehen würde. Das klingt natürlich auch so ein bisschen nach sehr problematischer Fremdzuschreibung. Andererseits: diese Elemente fehlen ja nun wirklich so im gegenwärtigen Indie-Rock.

Carsten Beyer: Wenn wir auf diesen Split genauer schauen: der Musikhistoriker Jeff Hamilton beschreibt in seinem Buch "Just around Midnight" aus dem letzten Jahr, wie so Ende der 60er, Anfang der 70er-Jahre aus dem Rock ein weißes Genre wird. Was ist da passiert?

Fabian Wolff: Der Blues-Einfluss verschwindet einfach. Der Rhythmus, die Riffs und die ganze Pose von den Stones und Led Zeppelin werden verdrängt von Bands wie Emerson Lake & Palmer und Yes, die gehen in die Improvisation, hantieren mit Avantgarde-Anspielungen.

Das ist im Grunde die zweite "British Invasion", die kommen ja auch alle aus England aber mit ganz anderen Vorzeichen. Sehr viel britischer, sehr viel mehr Twee vielleicht und intellektueller, keine Blues-Versionen und Motown-Cover mehr. Also – grob gesagt – einfach "weißer". Dieses Genre das heißt dann "Progressive Rock", weil es quasi die simple Pop-Mechanik durchbrechen möchte und irgendwie intellektuelle, quasi "neu-klassische Musik" macht, aber natürlich mit viel Keyboard-Gegniedel.

Prog-Rock - die weißeste Musik "ever"?

Carsten Beyer: Ich erinnere mich noch an diese schrecklichen Gitarren! Wie die dann mit Dreifachgitarren auf der Bühne standen...

Fabian Wolff: Zwanzig, dreißig Minuten lang. Vielleicht dreht sich noch jemand im Kreis. Also eine Art von Show war das schon. Das ist ein Genre, da lacht man heute eigentlich drüber. Der Journalist David Weigel möchte da gerade mit einem Buch – "The Show That Never Ends" – ein bisschen die Ehre von "Prog" retten, aber das gelingt nicht so ganz. Eine Rezension von dem Buch im "Atlantic" hat dann auch verkündet, es ist "the whitest music ever".

Carsten Beyer: Fabian Wolff, Sie haben jetzt schon darüber gesprochen wie britisch diese Musik war. Da tauchte ja zum Beispiel dann auch mal jemand wie Stockhausen als Referenz-Größe auf bei diesen Bands. Das heißt, diese Musik wurde europäischer. Ist das nicht vielleicht auch etwas Positives?

Fabian Wolff: Schon damals war diese Öffnung mit Problemen überlagert. Lester Bangs, den ich schon erwähnt habe, der hat einen tollen Essay geschrieben: "The White Noise Supremacists", also der "White Noise" wie "Rauschen" und "Supremacists" wie die "Rassisten". Ende der 70er, da hat er schon festgestellt, vor allem in der Punk-Szene ist diese Ablehnung schwarzer Genres auch immer mit Rassismus verbunden: "Wir sind nicht so", "Wir sind nicht dumm", "Wir sind irgendwie klüger" und "Wir sind weiß und das ist toll".

Natürlich ist da auch viel Bürgerschreck-Attitüde dabei, mit rassistischen Vokabeln hantieren. Und im Extremfall endet das hat wirklich in so einem Anschluss, in so einer "White Power"-Musikrichtung, wo man sagt: "Wir sind Anglo-Europäer" und "Das ist unsere Musik und darauf sind wir stolz". Aber die Punk-Szene, die er mit beschrieben hat, die wollte natürlich von "Prog Rock" genauso wenig wissen wie von Disco. Das sind so die Ironien, die man schlecht aufdröseln kann.

Carsten Beyer: Diese Trennung zwischen schwarzer und weißer Musik, über die wir jetzt sprechen, das beschäftigt natürlich die Pop-Kritiker, die Pop-Theoretiker auch. Aber was ist mit den Musikern: ist das für die auch so ein Thema? Also, hat weiße Musik wirklich keinen Niederschlag gefunden in der Musik von schwarzen Künstlern beispielsweise?

Hip Hop hat viele Einflüsse

Fabian Wolff: Das ist ja die beliebte Geschichte, mit der man sich auch gerne schmückt: Eine der ersten großen Rap-Singles "Planet Rock", von dem inzwischen in Verruf geratenen Afrika Bambaataa, hat ja ein Kraftwerk-Sample, auf dem es basiert. Das heißt dann auch immer "Weiß und Schwarz kommen zusammen und kreieren Hip-Hop".

Natürlich ist Hip-Hop keine monothematische Schöpfung gewesen, einfach nur von schwarzen Straßenkids aus der Bronx. Da waren auch genug Puerto Ricaner dabei und so eine Verbindung zu Downtown-Kunst und Punk und New Wave gab es damals auch schon. Das heißt, diese Verbindung, diese Überschreitung, dieses gegenseitige Befruchten gibt es natürlich und manchmal schließt sich dann auch im finanziellen Sinne der Kreis.

Also, Hall & Oates beginnen als weiße Band, werden mit Blues und Soul in den 70ern in Philadelphia total populär und 15 Jahre später kommen dann De la Soul und sampeln sie und haben damit auch einen Hit. Also, diese positiven Befruchtung, gar nicht immer auf Augenhöhe, manchmal auch mit Abfälligkeit, die gibt es auch.

Carsten Beyer: Und wenn jetzt eine Musikerin wie Taylor Swift – ich habe es angesprochen – diese Trennlinie wieder überschreitet, Elemente von R&B in ihrer Musik aufnimmt, müsste sie ja eigentlich dafür gelobt werden. Stattdessen wirft man ihr in den USA zumindest "kulturelle Aneignung" vor. Wieso das?

Wer bekommt das Geld?

Fabian Wolff: Was da beklagt wird, da geht es nicht darum, dass schwarze Musik und weiße Musik gefälligst untereinander bleiben sollen und irgendwie so rein idealisierte Konstrukte sein sollen; sondern es geht darum, dass weiße Künstler sich an Musik bedienen, die aus einem spezifischen kulturellen Kontext kommt und diesen Kontext eigentlich missachten und die eigentlichen Schöpfer, die Leute, die das mal erfunden haben, die Trendsetter, die heimlichen Innovateure, die werden dabei eigentlich kommerziell überflügelt.

Das heißt, wer profitiert, sind die weißen Künstler, die dann quasi das Schwarze nehmen, auch so ein bisschen mehr verwässern oder ein bisschen freundlicher machen, ein bisschen Publikums-kompatibler, und damit Millionäre werden. So funktioniert das eben. Also, da muss man von einem Mechanismus von "Macht und Privileg" sprechen, der dann im Begriff "weiße Musik" so verächtlich mitschwingt: Die Millionäre sind dann weiß und die Leute, die es mal erfunden haben, sind schwarz. Das ist in gewisser Weise immer noch so.

Carsten Beyer: Klingt aber doch, ein bisschen zumindest, nach einer etwas überzogenen Debatte, wo auch "Political Correctness" natürlich mitspielt. Ganz kurz zum Schluss, Fabian Wolff: ist das für uns in Deutschland, für die deutsche Pop-Szene, relevant diese Diskussion über kulturelle Aneignung?

Fabian Wolff: Eins zu Eins kann man das natürlich nicht übertragen. Aber es ist ein ähnliches Problem vielleicht. Wir haben ja schon gesagt: europäische Geschichte, es sind europäische Künstler, die sich auch gerne als europäisch verkaufen. Diesen ganzen kolonialistischen Rattenschwanz, den muss man auch mitdenken, der sieht natürlich anders aus und es sind andere Ausbeutungsstrukturen. Aber sowas Ähnliches kann man glaube ich auch festmachen. Und gerade deutsche Popkultur, gerade deutsche "Gegen-Popkultur" hat sich auch eine ganz unglückliche Geschichte von Zuschreibungen und Verklärung und Ausgrenzung. Das zu thematisieren, das mal aufzuarbeiten quasi, das tut, glaube ich, auch not.