Der Feind in meinem Buch

Weniges von dem, was wir heutzutage tun können, ist so privat, wie ein Buch zu lesen. Ob wir unserer Arbeit nachgehen oder in den Urlaub fahren, im Internet surfen oder ins Kino gehen, telefonieren oder tanken - stets hinterlassen wir irgendwelche konkreten oder digitalen Spuren.

Im Wohnzimmer ein Buch aufzuschlagen und zu lesen entzieht uns dagegen der öffentlichen Kontrolle. Deswegen wurde Lesen immer auch als eine potenziell subversive Tätigkeit angesehen. Totalitäre Regime fürchten Bücher, und selbst für unsere heutige Event-Zivilisation ließe sich behaupten: Lesen ist so radikal privat, dass es fast schon wieder politisch ist.

Doch das wird sich in den kommenden Jahren durch die zunehmende Verbreitung von E-Books ändern. Zwar wird in der Buchbranche noch heftig darüber diskutiert, ob elektronische Reader tatsächlich in der Lage sein werden, gedruckte Bücher vom Markt zu verdrängen oder zur Nischenware zu degradieren – doch handelt es sich bei diesen Debatten vermutlich um die üblichen publizistischen Rückzugsgefechte bei einem nicht aufzuhaltenden Wandel. Wir haben es ja erlebt: Die analoge Fotografie ist verschwunden, ebenso wie analoge Musik oder analoges Fernsehen.

Politisch bedeutsam ist dabei aber nicht so sehr die kommende Struktur des Buchmarktes oder die Zukunft der Verlage, sondern die mit dem E-Book einhergehende Entprivatisierung des Lesens. Alle auf dem Markt vorhandenen Lesegeräte sind nämlich keineswegs nur rein passive Displays, sondern notwendigerweise downloadfähige und damit potentiell vernetzbare bzw. bereits vernetzte Kleincomputer.

Die Überwachung der Buchnutzung durch Plattformen wie Amazon oder Ibooks geschieht zum Teil im Interesse von Verlagen und Autoren. Der Umgang der Leser mit den erworbenen Buchdateien wird kontrolliert, um die Verbreitung illegaler Kopien zu verhindern. Der Schritt zum gläsernen Leser ist da allerdings nicht weit. Welche Buchseiten oder welche Artikel einer Tageszeitung besonders intensiv gelesen, welche überblättert, welche markiert werden – all das lässt sich durch die Lesegeräte ermitteln und beim jeweiligen Buchanbieter abspeichern.

Maßgeschneiderte Buchwerbung wäre noch die harmloseste Verwendung solcher Daten. Das Leseverhalten bei politischer Lektüre beispielsweise ließe sich an Meinungsforschungsinstitute weiterverkaufen, und endgültig gruselig wird es, wenn aus unserer digitalen Bibliothek von einem auf den anderen Moment Bücher verschwinden - so geschehen im vergangenen Jahr, als Amazon ausgerechnet George Orwells "1984" von allen Lesegeräten wieder gelöscht hat, weil die Frage der Rechte an dem Text nicht geklärt war. Die Käufer bekamen ihr Geld zurück, aber das Buch war weg. Welcher zukünftige Big Brother wird sich bei dem Gedanken nicht die Hände reiben, unsere privaten Büchersammlungen mit ein paar Mausklicks in seinem Sinne bereinigen zu können?

Noch ist es nicht so weit, noch ist Lesen Privatsache. Ob es dabei bleibt, liegt an uns, den Lesern.

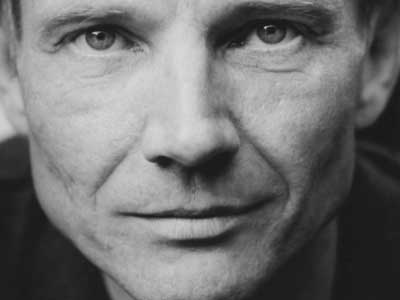

Ulrich Woelk, geboren 1960 in Köln, studierte Physik in Tübingen und Berlin. Sein erster Roman, "Freigang", erschien 1990 im S. Fischer Verlag und wurde mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 1995 lebt Ulrich Woelk als freier Schriftsteller in Berlin. Seine Romane und Essays sind unter anderem ins Chinesische, Französische, Englische und Polnische übersetzt. Zuletzt erschien "Joana Mandelbrot und ich".

Doch das wird sich in den kommenden Jahren durch die zunehmende Verbreitung von E-Books ändern. Zwar wird in der Buchbranche noch heftig darüber diskutiert, ob elektronische Reader tatsächlich in der Lage sein werden, gedruckte Bücher vom Markt zu verdrängen oder zur Nischenware zu degradieren – doch handelt es sich bei diesen Debatten vermutlich um die üblichen publizistischen Rückzugsgefechte bei einem nicht aufzuhaltenden Wandel. Wir haben es ja erlebt: Die analoge Fotografie ist verschwunden, ebenso wie analoge Musik oder analoges Fernsehen.

Politisch bedeutsam ist dabei aber nicht so sehr die kommende Struktur des Buchmarktes oder die Zukunft der Verlage, sondern die mit dem E-Book einhergehende Entprivatisierung des Lesens. Alle auf dem Markt vorhandenen Lesegeräte sind nämlich keineswegs nur rein passive Displays, sondern notwendigerweise downloadfähige und damit potentiell vernetzbare bzw. bereits vernetzte Kleincomputer.

Die Überwachung der Buchnutzung durch Plattformen wie Amazon oder Ibooks geschieht zum Teil im Interesse von Verlagen und Autoren. Der Umgang der Leser mit den erworbenen Buchdateien wird kontrolliert, um die Verbreitung illegaler Kopien zu verhindern. Der Schritt zum gläsernen Leser ist da allerdings nicht weit. Welche Buchseiten oder welche Artikel einer Tageszeitung besonders intensiv gelesen, welche überblättert, welche markiert werden – all das lässt sich durch die Lesegeräte ermitteln und beim jeweiligen Buchanbieter abspeichern.

Maßgeschneiderte Buchwerbung wäre noch die harmloseste Verwendung solcher Daten. Das Leseverhalten bei politischer Lektüre beispielsweise ließe sich an Meinungsforschungsinstitute weiterverkaufen, und endgültig gruselig wird es, wenn aus unserer digitalen Bibliothek von einem auf den anderen Moment Bücher verschwinden - so geschehen im vergangenen Jahr, als Amazon ausgerechnet George Orwells "1984" von allen Lesegeräten wieder gelöscht hat, weil die Frage der Rechte an dem Text nicht geklärt war. Die Käufer bekamen ihr Geld zurück, aber das Buch war weg. Welcher zukünftige Big Brother wird sich bei dem Gedanken nicht die Hände reiben, unsere privaten Büchersammlungen mit ein paar Mausklicks in seinem Sinne bereinigen zu können?

Noch ist es nicht so weit, noch ist Lesen Privatsache. Ob es dabei bleibt, liegt an uns, den Lesern.

Ulrich Woelk, geboren 1960 in Köln, studierte Physik in Tübingen und Berlin. Sein erster Roman, "Freigang", erschien 1990 im S. Fischer Verlag und wurde mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 1995 lebt Ulrich Woelk als freier Schriftsteller in Berlin. Seine Romane und Essays sind unter anderem ins Chinesische, Französische, Englische und Polnische übersetzt. Zuletzt erschien "Joana Mandelbrot und ich".

Ulrich Woelk© Bettina Keller