Der Karteileichen-Käufer

Pawel Iwanowitsch Tschitschikow reist durch die russische Provinz, um Gutsbesitzern "tote Seelen" abzukaufen. Mit den Namen von verstorbenen Leibeigenen will er Geschäfte machen. Zu Nikolai Gogols 200. Geburtstag erscheint eine gelungene Neuübersetzung seiner bitteren Satire "Tote Seelen".

Kein anderer Schriftsteller hat die russische Literatur so geprägt wie Nikolaj Gogol. Der gebürtige Ukrainer wurde mit seinen Sprach- und Stil-Innovationen wegweisend für nachfolgende Literaturströmungen in Russland. Nicht nur den Realismus hat er beeinflusst - auch die Futuristen, die absurde und groteske Literatur sind ohne ihn nicht denkbar. Von Dostojewskij stammt der berühmte Satz: "Wir alle sind aus Gogols 'Mantel' geschlüpft."

Nicht nur diese berühmte Petersburger Novelle hat Gogols Ruhm und Einfluss begründet. Es ist vor allem sein Opus Magnum, sein einziger Roman "Tote Seelen", der herausragt. Gogol konzipierte dieses Werk (nach Vorbild von Dantes "Göttlicher Komödie") als dreiteiliges Poem: von der Beschreibung der traurigen Wirklichkeit in Russland bis hin zur Läuterung des negativen Helden. Nur der erste Teil liegt vollständig vor. Er erschien 1842 unter dem Titel "Die Abenteuer Tschitschikows oder Tote Seelen". Den zweiten Teil, an dem Gogol zehn Jahre gearbeitet hatte, verbrannte er kurz vor seinem Tod 1852. Drei Jahre später erschien davon ein Fragment.

Die Idee zur Handlung der "Toten Seelen" erhielt Gogol von seinem großen Vorbild Puschkin: Der Protagonist Tschitschikow reist im ersten Teil des Romans durch die russische Provinz, um verstorbene Leibeigene zu einem Spottpreis "aufzukaufen" Die staatlichen Revisionslisten, in denen ihre Namen aufgeführt sind, werden nur alle zehn Jahre aktualisiert.

Mit den in der Zwischenzeit verstorbenen "Karteileichen" verfolgt Tschitschikow betrügerische Absichten. Er will die Toten als lebend ausgeben und später verpfänden, um so schnell reich zu werden. Nicht nur dieser Tschitschikow ist verkommen; auch die Menschen, bei denen er mit seinem Kaufwunsch vorstellig wird, sind Beispiele für die Erbärmlichkeit russischer Gutsbesitzer: geizig, berechnend, gewalttätig, verlogen, menschenverachtend bis zur Karikatur.

Besonders abstoßend gerät zum Beispiel Pljuschkin, der seine Leibeigenen elend dahinvegetieren lässt, aber auch sich und seinem Gast Tschitschikow nur die angeschimmelten Reste früherer Speisen anbietet.

Gogol ist sehr genau – und drastisch genau so wie komisch - in der Beschreibung dieser und anderer Szenen. Überbordend ist sein Bilderreichtum - von der Ausstattung der Räume bis hin zu Kleidung, Essen, Gerüchen, Gesprächen. Während die Handlung wegen der Detailfreude des Autors gern retardiert, besticht die Opulenz der Form - vor allem der Sprache.

Gogol führt mit seinen unterschiedlichen Sprach- und Stilebenen virtuos ein "Orchester der Stimmen" vor: die Dialekte und Jargons im Gutsbesitzermilieu, den Feld- und Wiesen-Slang der Bauern, die Ausdrucksweise von Spielern ebenso wie von vornehmen Damen, Städtern und Provinzlern und die Fachterminologie von Kaufleuten oder Beamten.

Dass es ungeheuer schwierig ist, diese Vielfalt und Nuancierung adäquat in eine andere Sprache zu übertragen, liegt auf der Hand. Vera Bischitzky ist es mit ihrer neuen Übersetzung gelungen. Sie hat eine maßvoll moderne und doch eng an der Vorlage orientierte Sprache gewählt - mit all den Eigenheiten, Auffälligkeiten und Vorlieben, die Gogols Sprache ausmachen.

Ausufernde Sätze, umständliche Wortstellungen, redundante Zeichensetzung und Wiederholungen wurden deshalb nicht "korrigiert" oder geglättet. Vera Bischitzky ist auch akribisch genau in der Übertragung der Realien, allen voran den unzähligen Speisen, die sie in einem ausführlichen Appendix erläutert. Und last, not least verzichtet Bischitzky erfreulicherweise auf veraltete, pseudo-russische Diminutiva wie "Mütterchen" etc.

Sicher haben auch die historischen Übersetzungen nach wie vor ihren Reiz und ihre Berechtigung - bei Diogenes erscheint jetzt nicht umsonst noch einmal die erste Übertragung ins Deutsche von Philipp Löbenstein aus dem Jahr 1846. Doch die nun vorliegende Übersetzung lässt Gogols Kunst zu seinem 200. Geburtstag ganz neu erstrahlen.

Rezensiert von Olga Hochweis

Nikolai Gogol: Tote Seelen

Aus dem Russischen von Vera Bischitzky

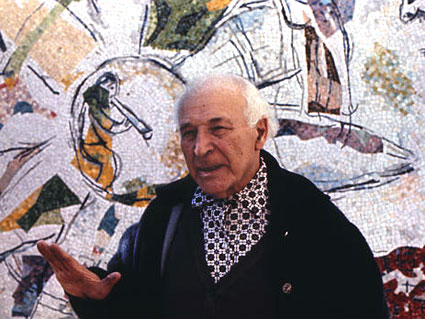

Mit Radierungen von Marc Chagall

Artemis & Winkler, Düsseldorf 2009

524 Seiten, 89 Euro

Nicht nur diese berühmte Petersburger Novelle hat Gogols Ruhm und Einfluss begründet. Es ist vor allem sein Opus Magnum, sein einziger Roman "Tote Seelen", der herausragt. Gogol konzipierte dieses Werk (nach Vorbild von Dantes "Göttlicher Komödie") als dreiteiliges Poem: von der Beschreibung der traurigen Wirklichkeit in Russland bis hin zur Läuterung des negativen Helden. Nur der erste Teil liegt vollständig vor. Er erschien 1842 unter dem Titel "Die Abenteuer Tschitschikows oder Tote Seelen". Den zweiten Teil, an dem Gogol zehn Jahre gearbeitet hatte, verbrannte er kurz vor seinem Tod 1852. Drei Jahre später erschien davon ein Fragment.

Die Idee zur Handlung der "Toten Seelen" erhielt Gogol von seinem großen Vorbild Puschkin: Der Protagonist Tschitschikow reist im ersten Teil des Romans durch die russische Provinz, um verstorbene Leibeigene zu einem Spottpreis "aufzukaufen" Die staatlichen Revisionslisten, in denen ihre Namen aufgeführt sind, werden nur alle zehn Jahre aktualisiert.

Mit den in der Zwischenzeit verstorbenen "Karteileichen" verfolgt Tschitschikow betrügerische Absichten. Er will die Toten als lebend ausgeben und später verpfänden, um so schnell reich zu werden. Nicht nur dieser Tschitschikow ist verkommen; auch die Menschen, bei denen er mit seinem Kaufwunsch vorstellig wird, sind Beispiele für die Erbärmlichkeit russischer Gutsbesitzer: geizig, berechnend, gewalttätig, verlogen, menschenverachtend bis zur Karikatur.

Besonders abstoßend gerät zum Beispiel Pljuschkin, der seine Leibeigenen elend dahinvegetieren lässt, aber auch sich und seinem Gast Tschitschikow nur die angeschimmelten Reste früherer Speisen anbietet.

Gogol ist sehr genau – und drastisch genau so wie komisch - in der Beschreibung dieser und anderer Szenen. Überbordend ist sein Bilderreichtum - von der Ausstattung der Räume bis hin zu Kleidung, Essen, Gerüchen, Gesprächen. Während die Handlung wegen der Detailfreude des Autors gern retardiert, besticht die Opulenz der Form - vor allem der Sprache.

Gogol führt mit seinen unterschiedlichen Sprach- und Stilebenen virtuos ein "Orchester der Stimmen" vor: die Dialekte und Jargons im Gutsbesitzermilieu, den Feld- und Wiesen-Slang der Bauern, die Ausdrucksweise von Spielern ebenso wie von vornehmen Damen, Städtern und Provinzlern und die Fachterminologie von Kaufleuten oder Beamten.

Dass es ungeheuer schwierig ist, diese Vielfalt und Nuancierung adäquat in eine andere Sprache zu übertragen, liegt auf der Hand. Vera Bischitzky ist es mit ihrer neuen Übersetzung gelungen. Sie hat eine maßvoll moderne und doch eng an der Vorlage orientierte Sprache gewählt - mit all den Eigenheiten, Auffälligkeiten und Vorlieben, die Gogols Sprache ausmachen.

Ausufernde Sätze, umständliche Wortstellungen, redundante Zeichensetzung und Wiederholungen wurden deshalb nicht "korrigiert" oder geglättet. Vera Bischitzky ist auch akribisch genau in der Übertragung der Realien, allen voran den unzähligen Speisen, die sie in einem ausführlichen Appendix erläutert. Und last, not least verzichtet Bischitzky erfreulicherweise auf veraltete, pseudo-russische Diminutiva wie "Mütterchen" etc.

Sicher haben auch die historischen Übersetzungen nach wie vor ihren Reiz und ihre Berechtigung - bei Diogenes erscheint jetzt nicht umsonst noch einmal die erste Übertragung ins Deutsche von Philipp Löbenstein aus dem Jahr 1846. Doch die nun vorliegende Übersetzung lässt Gogols Kunst zu seinem 200. Geburtstag ganz neu erstrahlen.

Rezensiert von Olga Hochweis

Nikolai Gogol: Tote Seelen

Aus dem Russischen von Vera Bischitzky

Mit Radierungen von Marc Chagall

Artemis & Winkler, Düsseldorf 2009

524 Seiten, 89 Euro

Marc Chagall (Foto) schuf in den 20er-Jahren Radierungen zu Nikolai Gogols Roman.© AP